北美权威评分网站烂番茄曾经进行“25年来最佳导演”的投票,克里斯托弗·诺兰和丹尼斯·维伦纽瓦最终当选冠、亚军。由此可见这两位导演在全球“炙手可热”的程度。两位“大导”也是频频互夸,中文世界的影迷们因此还造了“维维诺诺”这个词来“嗑”两人的惺惺相惜。

有趣的是,两人在中国电影市场上也颇有缘分:维伦纽瓦的《沙丘》第一部和诺兰的《奥本海默》于3月1日同时在中国内地重映;《沙丘2》将于3月8日在内地公映;继诺兰去年来中国为《奥本海默》造势后,维伦纽瓦也将于近日来中国为《沙丘2》宣传,维伦纽瓦的中国行对于中国影迷来说,无疑是一场年度盛事,令人期待。

丹尼斯·维伦纽瓦因执导《降临》《银翼杀手2049》《沙丘》系列而被称为科幻电影新教父。维伦纽瓦钟情于拍摄科幻片,将《沙丘》拍成电影,更是他十二三岁时就有的梦想。

不是“去到”那个领域而是“重返”那个领域

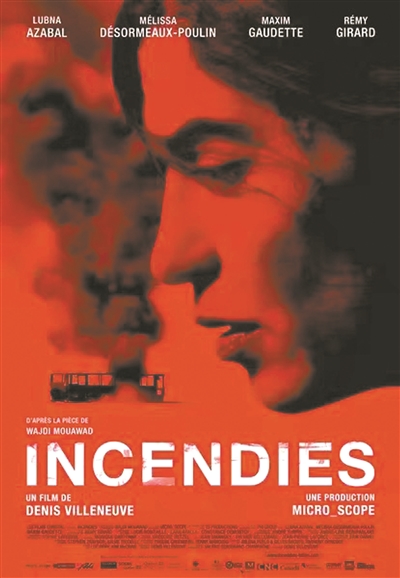

维伦纽瓦1967年10月3日出生于加拿大魁北克,1988年开启导演生涯。2000年,他执导的剧情片《迷情漩涡》获得第20届加拿大基尼奖最佳导演奖,2008年,凭借剧情短片《下一层》获得第61届戛纳电影节影评人周单元“Canal+电视台”奖。2010年,他执导《焦土之城》,获得第30届加拿大基尼奖最佳导演奖、最佳改编剧本奖,还入围第83届奥斯卡最佳外语片奖,被选为年度最值得关注的电影制作人之一。之后他受邀到好莱坞发展,拍了《宿敌》《囚徒》《边境杀手》,均大受好评。2016年,他执导了科幻片《降临》,获得第89届奥斯卡金像奖最佳影片最佳导演等8项提名,被誉为“最能打破科幻桎梏”的导演。2017年,他更是带来了科幻片《银翼杀手2049》,同样赢得高度赞誉,有了科幻电影新教父的美誉。

对于为何钟情拍摄科幻电影,维伦纽瓦在参加第23届上海电影节大师班时曾回答了这个问题:“经常有人问我,你现在怎么开始拍科幻片了?你为什么进入这个领域?但我想说,我不是‘去到’那个领域,而是‘重返’那个领域。我爱科幻,我从一开始就梦想着拍科幻片。”

维伦纽瓦认为要想拍出优秀的科幻片,必须掌握很多要素,对于刚做导演的他来说,科幻片是非常困难的类型,“所以为了拍好科幻片,我必须在拍摄其他题材的过程中,改进和优化拍电影的技艺,在现实中耕耘,才能离梦想更近。我现在能够执导科幻片的另一个原因是:我的预算变多了,有了足够的经验,能够指导更大的工作团队,掌控更复杂庞大的视效。”

让维伦纽瓦极为重视的一点是,科幻场景要在真实环境中拍摄,而不是绿幕前。他承认当今技术的强大,仅靠电脑就可以制造出宏大场景,甚至创造一个世界。但在他看来,归根结底,电影的灵魂是语言和演员,要让电影拍摄得到最好效果,需要去激发演员。而要激发演员,大量“真实”的元素就很重要。“我是一个非常传统的人,我会对一张被照亮的桌子有感觉,对房间里椅子的位置有感觉,对演员是不是以某种特定姿势和角度朝着一扇窗户走过去有感觉……这样做的前提是你要有一扇窗户,窗外也得有东西——这就像你在为创造力和想象力储备食粮。”

同样,就算是站在绿幕前拍摄,维伦纽瓦也认为需要在场感。“作为一个导演,我永远会为在拍摄中有更多真实性而努力。拍《沙丘》的时候会尽可能在真实的场景中拍摄。我们搭建了很多非常宏大的场景,我们需要借助这些真实的环境布景来思考,当然电脑可以帮助我们完善,使这个世界看上去更大,让东西飞起来,但是围绕演员的核心元素则需要是真实的。”

十二三岁时就和朋友一起为《沙丘》制作故事板

《沙丘》是一部关于战争和牺牲的星际科幻动作冒险电影,天才作者弗兰克·赫伯特凭借无与伦比的想象力,构建了空前完整的星球世界。正如《魔戒》系列永远改变了魔幻类型,1965年出版的小说《沙丘》奠定了科幻世界,启发了《星球大战》等多部经典科幻电影,成为这个时代最经典的科幻小说之一。

第一次读《沙丘》小说时,维伦纽瓦大概十二三岁。自幼喜欢阅读的他偶然在图书馆看到了《沙丘》封面,“封面上有一个蓝眼睛的男人。我现在还有那个版本的《沙丘》,仍然记得自己当时如何被它的封面所惊艳。我深深沉浸其中。《沙丘》是内容非常丰富的小说,用独特的方式描绘了世界的复杂性、美丽又丰富的文化。一个男孩离开家乡,不得不适应新生活,并以一种谦卑的姿态去拥抱新的文化。这让当时的我深受感动。同时这本书探讨了政治、经济以及如何解决自然资源的开发和环境的破坏等问题,通过一个强大又简单的普世故事,探讨复杂的议题。它成了我那时最喜欢的书。我深爱着它,并且在我以后的生命中也持续着这种热爱。”

《沙丘》让维伦纽瓦开始痴迷科幻小说,对科学探索产生浓厚兴趣:“我和朋友尼古拉在十二三岁的时候读了《沙丘》都深深着迷,我们那时就开始为《沙丘》制作故事板了,我现在还有很多当时画的保罗·厄崔迪、沙虫。可以说当我还是孩子时,就开始梦想着将《沙丘》做成电影了。”当大卫·林奇将《沙丘》改编成电影的时候,维伦纽瓦非常激动,“大卫·林奇是我最喜欢的导演之一,我非常敬重他。但他对《沙丘》改编有让我感到疏离的部分,那是他眼中《沙丘》的样子。有一种情绪总是触动着我,我对自己说,将来的某一天,我会拍《沙丘》。”

好莱坞发展之路顺利,让维伦纽瓦有机会拍摄更高成本的好莱坞大片。“人们不停地问我‘你的终极梦想是拍什么样的电影’,或者‘你想要做什么’,我一直说我想拍科幻片,我想拍《沙丘》。一个偶然的机会,传奇影业的玛丽·帕伦特和凯尔·柏伊特拿到了版权。他们一拿到版权就给我打了电话,这可能是我开过最短的一次会议。我们只是说了句:‘我们要一起拍《沙丘》吗?’回答当然是肯定的。这个项目对我来说也是目前为止经历过的最大挑战。”

《沙丘》加强了我对无尽沙漠的渴望

虽然初做导演时只能拍摄小成本影片,但维伦纽瓦透露,小说《沙丘》很早以前就对他的电影有潜移默化的影响,“它加强了我对无尽沙漠的渴望。对于保罗来说,沙漠那些空旷景象的冲击,都成为他内化的、潜意识的旅程。这意味着当人物走向沙漠更深处时,我们也走到了他内心更深处。这是我从书中感受到的自然景观对人类灵魂的影响。我在以前的电影创作中也有所尝试。我的首部导演长片《8月32日》讲述了一段发生在沙漠中以失败告终的爱情。这不是巧合,而是我想要探究景观如何影响人类,自然如何唤醒内在情感。”

备受赞誉的《焦土之城》中也出现了沙丘。维伦纽瓦介绍说,那部电影在约旦取景拍摄:“我走遍了约旦,探索了约旦沙漠的每个角落。记得我对自己说,这里对《焦土之城》来说不够适合,但放在《沙丘》中,却可以显现出近乎疯狂的美。如果我要拍《沙丘》的话,一定会回到这里取景。我确实这样做了。所以从某种意义上来说,《沙丘》已经存在于我的作品中好久了。”

在脑海里导演电影 曾是应对恐惧和焦虑的办法

谈及自己的导演梦,维伦纽瓦透露自己小时候就开始在脑海里导演电影了,“这是我应对恐惧和焦虑的办法。因为小时候对世界感到害怕,唯一能够睡着的方法,就是在脑海中设计一个又一个故事,创造属于我自己的世界。我从童年起就开始写作,一开始我以为我会成为作家,但可能天赋不足。在我尝试导演工作之后,就越来越痴迷这种通过摄影机讲故事的方式。那个时候我还没有摄影机,但好在我有个朋友擅长画画,我们配合得不错,我讲故事、他来画,一起创造我们自己的世界。早期的我通过这种方式,试着去理解周围的世界,有时候是逃离。这可能就是我开始拍电影的契机。我喜欢那些极富冲击力的画面——仿佛脸上挨了一拳。但感受之后,你必须去理解它。你需要运用你的智慧努力发掘其中的含义。长久以来,我都梦想着能以这样的方式来创作电影。电影对我来说,可以探索自身的恐惧和焦虑,也可以发现自我的缺陷。电影是现实的镜子。”

维伦纽瓦表示,自己的电影之路,受到很多电影人的深远影响,比如斯皮尔伯格,“我生活的小镇电影院放映的大部分是美国电影,有一类电影和其他电影截然不同,带着这个名字的电影就意味着质量的保证,这个人就是斯皮尔伯格。后来我看一些他的电影幕后花絮,开始明白导演工作的重要和意义。斯皮尔伯格是当之无愧的天才导演,他创造了无数经典场景,我现在也会时常重温他的作品。”

斯皮尔伯格的电影里,维伦纽瓦非常喜欢的一部是《第三类接触》。法国著名影人弗朗索瓦·特吕弗是片中的主演,通过他,维伦纽瓦发现了“法国新浪潮”,“弗朗索瓦·特吕弗后,我又知道了戈达尔。他的作品里充满了智慧、乐趣和激励人的力量,激励观众做一个发声者。我当时是个自大的年轻人,所以对于我来说,这一套很管用。就这样,我认识了越来越多的导演。斯坦利·库布里克也是对我影响非常深厚的导演。如果说到在精确与纯粹、在理性与情感之间实现平衡,库布里克达到了让人难以企及的境地。英格玛·伯格曼对我产生了强烈的美学冲击,雷德利·斯科特的《银翼杀手》给我的美学冲击也很大,还有雅克·欧迪亚、欧格斯·兰斯莫斯……克里斯托弗·诺兰在我心中也是无可超越的存在,绝大多数导演做不到的事情,他却可以。在操作巨大体量项目的同时,还能保持自己的个人风格。我可以说是诺兰的头号粉丝。”

皮埃尔·佩罗和米歇尔·布洛尔特两位法裔加拿大导演,也对维伦纽瓦影响很大,“他们在上世纪六七十年代拍摄的纪录片对我触动很大。我们的作品很不相似,但时至今日我和他们一样,在自然面前感受谦卑,愿意去拥抱自然,并且从中汲取诗意。他们的影片中有这样一种情感,那是我至今仍在努力保持的情感。”

而除了以上这些导演,维伦纽瓦说还有两位摄影师必须提及,一位是安德烈·图尔平,“我最开始与他合作时,他还是一位年轻的摄影师,他捕捉真实的精准度极高。”另一位则是罗杰·迪金斯,“他是位艺术家,以对光影的掌控闻名。但对我来说却不止如此,他确实擅长利用光影进行摄影,但在叙事方面也非常了不起。我们一起合作拍摄了三部电影,在合作中,我收获了令人陶醉的愉悦。他的每一个镜头对我来说都是一堂电影课,我们对事物的感知莫名相似。我用了‘莫名’这个词,因为对我来说他是个摄影大师,甚至是摄影之神,就算我们已经是亲密的朋友,我还是对他怀有崇拜之情。”

维伦纽瓦笑说第一次和迪金斯合作时,不得不遏制自己作为粉丝的那一面,要提醒自己:作为导演,需要给摄影师提供指示。“刚开始的几天,我感到很不自在,也很尴尬。我在生活中通常不会轻易地钦佩某人,但总有一些电影人,在他们面前我会非常羞涩。在合作完第一部影片后,我们成为亲密的好朋友,之后的合作也轻松了许多。”

你必须保持谦逊,虽然有时候自尊心会受伤

维伦纽瓦擅长在电影中利用观众对不确定性的心理感受,制造悬念。对于被问到“如何制造紧张感”的问题,他通常的回答是:“凭着直觉实现的。”

具体而言,在维伦纽瓦看来,制造紧张感的最重要元素之一,是让影像里的东西具有真实感,从而使观众从潜意识的角度,与之建立联系。“可以是光,可以是植物,也可以是让这个镜头像梦境一样的东西,只要其中存在真实性。用光,是电影制造真实感的强有力的工具。这也是为什么我如此喜爱罗杰·迪金斯的摄影。他的摄影理念就是把镜头里的东西拍得越自然越好。”

做到这步之后,维伦纽瓦说接下来需要引导观众,让他们觉得这里有什么东西是他们看不到的,例如他们欲望的所在,或者恐惧的所在。“这时你必须以某种方式展现它,给出一些暗示、声音,或者镜头运动产生的压力感,来预示某些事情将会发生,或者不会发生。然后就像炉子上烧着水的锅,过一段时间水会变得足够热,马上要沸腾了,你必须在这里切掉,这是紧张感达到顶峰的时刻。对我来说,一切都要从事物与自然和时间的关系着手,通过不在场的事物营造紧张感,这是靠留白制造紧张感的诗意所在。目前为止,表达紧张最佳的音乐,永远都是寂静。”

当电影和剪辑快要完成的时候,维伦纽瓦通常会邀请一些观众观看:“和他们坐在一起,这个过程你能学到很多。你可以直接看到电影的感染力,也能看到不足,你必须保持谦逊,虽然有时候自尊心会受伤,但你必须经历这个过程。这能让你学到很多,而这些是无法通过远程来感受的。”

诗意是构成一部好电影的最重要元素

当被问什么是构成一部好电影的最重要元素,维伦纽瓦回答:诗意。“观众为什么要去看电影?是因为要在影像的诗意中找到感动。当你与别人交谈时,偶尔提到某部电影的名字,你的脑海里会自发地出现一些场景,那些因为某种原因而深深印刻下来的场景,会触动你的内心深处,因为它们有着更深刻的意义,而这些含义是制作团队在拍摄时就精心策划的。这些设计元素创造了一种无形的含义,这些含义是不可言喻的,这就是电影诗意的美。”

维伦纽瓦说自己刚做导演时更痴迷于镜头运动,有强烈的掌控欲。“我在拍第一部电影时非常傲慢,试图证明自己的存在,去创造一种身份标志。拍了两部电影后,我意识到我失败了。我决定换一种方式看待事物,试着不去证明‘我’的存在,换一种方式去表达,努力更谦逊地处理我的主题。我将自我意识摆正,因为热爱电影而去拍摄电影,而不是为了证明我存在,这对我来说是最大的改变。”

出演维伦纽瓦的电影,对于演员来说是无比荣幸的事情。维伦纽瓦说,他的工作方式是,尽量多给演员空间,“作为导演,最重要的是观察与聆听。开始阶段,我需要做一个好的聆听者,聆听他们,看他们从直觉里带出来的东西。有时候他们也会有不太好的创意,我会忽略这些。有时他们的创意比我的要好,我会及时地去倾听。这是灵感,而不是科学,需要你有敏锐的感知力。一个好导演同时也是一个好的倾听者,需要让一些诗意的想法有机会呈现。”

拍摄《沙丘》这样的电影,可以想象,作为导演,维伦纽瓦每天有多少工作要处理。他笑说自己做得还不错,方法就是“对自己友善。即使有500个人等着你,即使太阳就快落山,火正在燃烧,你也要保持耐心。因此你必须离开焦虑圈,然后再回归创作。这些是我多年来学到的东西。”

维伦纽瓦认为电影能给人们带来安慰,而世界需要安慰和希望,这也是他深爱电影的一点:“它是连接现实与梦想的桥梁。作为一名电影人,我有幸能去捕捉梦,然后将梦融进现实。我想充分挖掘现实,并以某种方式把它搬到大银幕上。同时我也需要希望,需要美,需要诗。我需要它也是为了我自己,我的目标之一就是确保:即使在黑暗中,我们仍能发现美。”

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/王静