中华文明很早就形成了多元一体的宏大格局。位于西南地区的古蜀文明,不仅是其中的重要来源和组成部分,而且族群支系众多,地域相当辽阔。对此,《华阳国志·蜀志》曾有描述:“其地东接于巴,南接于越,北与秦分,西奄峨嶓。”其范围,东与巴国大致相邻于涪江流域一线,西边囊括了川西高原一部分,北边以秦岭为秦蜀边界,南边则已抵达后世中越边境。由此可见,蜀的疆域非常辽阔,几乎占据了古代所谓“华阳”亦即秦岭以南广大地区范围的大半。

不仅如此,古蜀亦是中华古代文明共同体中最具特色的区域文化之一。例如,仅在约当商周的三星堆——金沙遗址,就出土了号称世界上同期遗址中最为密集的象牙、数量最为丰富的金器和玉器。而青铜器仅在三星堆两个祭祀坑中,就有九百多件(参四川省文物考古研究所《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999。下引三星堆资料均出自此书,不再注明)。这些出土器物特点鲜明,如金沙遗址极为精美、动感十足的太阳神鸟金箔,已经成为中国文化遗产标志。而三星堆长达143cm 的金杖,杖身纹饰包括头戴王冠的人像,和钩喙鱼鹰背负戳入鱼身之羽箭展翅飞翔的图案。据研究,戴冠者正是蜀王鱼凫氏的形象,而金杖应是其王权象征。古代中国素来以鼎为王权标志,三星堆金杖无疑与之形成鲜明对比,成为上古东亚大陆区域文明的独特景观。再以青铜器为例,商周王朝最重要的器类为鼎簋等及其组合成的礼器,这些神圣而系统的重器与三星堆铜器中最重要、最具特色的组成部分——青铜人神塑像群,再度形成鲜明对比。三星堆数量众多、规格类型不一的神人造像群堪称世界级的考古发现,不仅填补了中国古代艺术史的空白,也充分展示了古蜀作为上古区域文化与中原文化不同的鲜明个性、风格。

太阳神鸟

上述遗物不仅数量大,而且种类多、造型美、工艺精,为研究古蜀王国的经济、政治、文化和宗教信仰、风俗习尚等,提供了极为丰富珍贵的资料,反映了古蜀王国经济文化的繁荣发展和财富聚敛高度集中的情形。

对于拥有如此靓丽灿烂且特色鲜明的古蜀文明,人们自然会追问蜀文化及其创造主体——蜀国族群的源流,亦即古蜀文明的“来龙”和“去脉”。对此, 尤其是后者,学界的探讨似乎还不多,以下谨就此作一初步的讨论。

古蜀国族群的来源

《蜀王本纪》载:

蜀之先称王者,有蚕丛、柏濩(本或作灌)、鱼凫、蒲泽(据《文选·蜀都赋》刘注引补)、开明。是时人萌椎髻左衽,不晓文字,未有礼乐。从开明已上至蚕丛,积三万四千岁。(传为西汉扬雄撰《蜀王本纪》,清·严可均辑《全上古三代秦汉三国六朝文》,黄冈王氏木刻本。按,下引《蜀王本纪》均采用此辑本,不再注明)

根据以上简括,公元前316年秦灭巴蜀以前,蜀地经历了蚕丛、柏濩( 柏灌)、鱼凫、蒲泽( 杜宇)、开明五个王朝。证诸史料,这是先秦五个大致相继王蜀的政权。但此种排列易使人忽略一个重要史实,即先秦本是邦国林立的文明初期,在以中原为核心的大一统局面到来之前,地处西南一隅的这五个政权,实际只是蜀地的五个区域性共主,既有雄长蜀地的相继关系,复有在共主状态下长期并存之史实。《蜀王本纪》追述蜀人“椎髻左衽,不晓文字,未有礼乐”,意在表明此地与中原的文化差异;接着盛称“从开明已上至蚕丛, 积三万四千岁”,更是想要强调本地历史文化源流悠久独特,明显带有夸张口吻。但是,说蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明族群与华夏渊源有别,则近于史实。根据《蜀王本纪》《华阳国志》等蜀地本土文献记载和传说,蚕丛、柏灌应属古蜀土著族群。如上述五朝中排序第一的蚕丛氏,文献反映是从岷江上游辗转徙居川西平原者,源自更古老的蜀山氏,在蜀地最早称王,可能是最早进入文明的族群。故《华阳国志·蜀志》记载:“蜀侯蚕丛,其目纵,始称王。”并且指出蚕丛氏举国实行“石棺、石椁”的葬俗。循此线索,正好近世在岷江上游传说与发明蚕桑业有关的“西陵氏”“蜀山氏”故地的茂县、汶川、理县等地,以及川西高原其他一些地方,发现了大批石棺葬,其年代从新石器时代晚期延及西汉末。不仅如此,蚕丛纵目的传说,亦因三星堆出土的三件大型纵目青铜头像初获印证。

鱼凫氏,据研究是以鸬鹚为神圣标志的族群。鸬鹚本为该族先民驯养捕鱼的一种带鹰钩嘴的水禽,俗名鱼凫。文献和出土资料反映,鱼凫氏当是源于长江中游的新石器时代晚期至夏商时期的渔猎民族。约当此期的湖北宜昌中堡岛、路家河和四川广汉三星堆等长江中上游遗址,所出形似鱼凫的鹰钩嘴鸟头形陶器柄等大量器物,与川渝鄂境内沿长江水系分布的大量鱼凫( 鱼符、鱼复) 地名,包括成都平原新石器时代晚期宝墩文化遗址温江鱼凫城,表明鱼凫族确实存在从长江中游向成都平原逐渐迁徙推进的悠久历程(参张勋燎《古代巴人的起源及其与蜀人、僚人的关系》,《南方民族考古》第1 辑,1987 ;林春《宜昌地区长江沿岸夏商时期的一支新文化类型》,《江汉考古》1984 年第2 期),这些地名和出土资料,应是其沿途居留建国的历史印记。

三星堆遗址分四期,依次约当新石器时代晚期、夏代至商代前期、商代中期或略晚、商代晚期至西周早期。其中三、四期出土数量可观的鸟头形陶器柄,联系祭祀坑中金杖上的鱼凫王图像,这些带有强烈信仰色彩的特征性器物揭示,三星堆古城曾是雄极一时的蜀地共主——鱼凫王朝的都城。三星堆城墙始建于二期地层,其文化因素与温江鱼凫城存在明晰的承继关系。而祭祀坑中又出土了巨型蚕丛纵目神铜像,暗示在鱼凫王朝之前,这座规模宏大的古城可能已曾是更早的邦国联盟共主蚕丛或柏灌的都邑。

其后称王的杜宇氏,因其传说中的风流韵事和失国悲剧,在古代知名度颇高。根据《蜀王本纪》,这是一个来自“朱提”亦即今云南昭通一带的族群。史载杜宇王朝时期,巴蜀农业有了历史性的长足发展,因而巴蜀地区历来把杜宇尊为农神。

最后称王的开明氏,《蜀王本纪》和《华阳国志》明确记载是“荆人”,亦即同鱼凫氏一样,是来自长江中游的族群。文献反映这一来自水乡地域的族群擅长水利,其首领鳖灵因成功地治理好了杜宇王朝末年的空前水患,受杜宇禅让而称王,建立起著名的开明王朝。

蜀文化与华夏文明关系甚深,渊源流长

《史记·五帝本纪》云:

黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃,生二子, 其后皆有天下:其一曰玄嚣,是为青阳,青阳降居江水;其二曰昌意,降居若水。昌意娶蜀山氏女,曰昌仆,生高阳,高阳有圣德焉。(《史记·五帝本纪》)

以上文字,实出自《大戴礼记》的《五帝德》及《帝系姓》二篇,《五帝本纪》中唐代张守节《正义》明确指出:“《大戴礼·帝系》出于《世本》。”(《〈世本〉茆泮林辑本·世本诸书论述》引《尚书序·正义》曰:“《大戴礼·帝系》出于《世本》。”参《〈世本〉茆泮林辑本》,第3 页,《世本八种》,商务印书馆,1957)可知这是先秦以来的古老传说,其中西陵氏、蜀山氏前已说明是蜀地土著,不仅与黄帝及其族群联姻,而且联姻所生育的后裔也来到蜀地定居,“青阳降居江水”,“昌意降居若水”。唐代司马贞的《史记索隐》明确指出:

降,下也。言帝子为诸侯,降居江水、(若水)。江水、若水皆在蜀……是蜀有此二水也。

由《索隐》所引《水经》之文可知,“若水”即今雅砻江,在今攀枝花市境内汇入金沙江。而青阳所降居之“江水”,则直指今岷江上游。晚明徐霞客实地考察之前,传世文献中之“江”或“江水”均指长江,而长江上游的正流或曰干流,古人亦均认定为岷江。正因为如此,《索隐》才径谓“蜀有此二水也”。这就说明,传说中的黄帝二子青阳、昌意所“降居”之地,就在今四川西部。中国地理形势西北高东南低,所以从学术角度审视上述传说,“降居”云云,所反映的史实应是黄帝族群的两个亲缘支系,由北而南、自高徙低,从西北黄土高原辗转迁徙到了川西。

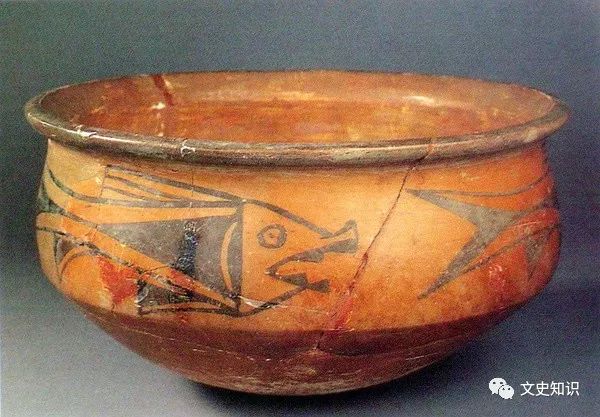

上述传说得到考古学印证。如在岷江上游地区营盘山遗址、波西遗址 、沙乌都遗址中就有反映。在这些遗址的出土资料中,既有土著文化的特征,又不同程度地存在黄河流域文化的因素。如距今5500 年至5000 年的营盘山遗址文化即以本土因素为主,但同时吸收了来自甘肃东南部的彩陶等文化因素,也受到了四川盆地北部和东部边缘地区同时期文化的影响(参成都市文物考古研究所等《四川茂县营盘山遗址试掘简报》,成都市文物考古研究所编《成都考古发现(2000)》,科学出版社,2002)。波西遗址出土器物文化内涵既与隔江相望的营盘山遗址有联系,又带有仰韶文化庙底沟类型晚期特征,如出土的细泥红陶弧边三角纹彩陶敛口曲腹钵与河南陕县庙底沟遗址仰韶文化的A3 碗(H10 :128)、A10g 盆(H47 :42)等风格相似,且共存的双唇式小口瓶、尖唇敛口钵等其他陶器,以及细泥红陶及其纹饰所占比例最多的特征等,均属仰韶文化庙底沟类型晚期(参成都市文物考古研究所等《四川茂县波西遗址2002 年的试掘》, 成都市文物考古研究所编《成都考古发现(2004)》,科学出版社,2006)。而仰韶文化庙底沟类型正是学界追踪的黄帝族群遗存。

仰韶文化半坡类型的三角纹彩陶盆

沙乌都遗址也紧邻营盘山遗址和波西遗址,据发掘者推测其时代约为距今4500 年左右,该遗址在文化内涵上不仅与营盘山等遗址脉络相承,且与成都平原宝墩文化存在较为密切的联系。营盘山、波西和沙乌都等遗址的情形,颇为清晰地揭示了岷江上游地区新石器时代文化来源的多元性。其中尤其引人注目的,无疑是来自黄河流域的彩陶文化。正是它们在数千载之后,向我们提示了黄帝族群迁徙蜀地的历史信息,让传说展示出了历史本来的生动面目。

古蜀文明中来自中原的文化因素,在蜀地考古资料中还可以看到很多。其显著者如三星堆遗址出土的陶盉,明显来自二里头文化。而三星堆—金沙遗址的大量玉璋,其源头也显然在黄河流域二里头文化以至更早的龙山文化。三星堆祭祀坑中出土的青铜尊、罍,乃是典型的商周青铜礼器。至于三星堆遗址精美绝伦的兽面铜牌饰,类似的发现亦见于河南偃师二里头和甘肃天水,以二里头的最早,其次为天水出土者,三星堆的最晚,学者据此推测天水地区可能是连接中原与四川地区文化交流的纽带(参张天恩《天水出土的兽面铜牌饰及有关问题》,《中原文物》2002 年第1 期)。

由上可知,以三星堆和金沙遗址为代表的古蜀文明,乃是由土著文化和华夏等外来文化多元融合而成的辉煌结晶,并在上古长期兴盛于大西南地区。

三星堆古蜀文明的“去脉”

秦并巴蜀,一举终结了蜀地相对独立发展的历程。由于改朝换代,蜀地经历了大规模族群迁徙的持续动荡。一方面,秦把大量秦民迁徙到了蜀中,并在兼并中原列强后,又强制迁徙其富豪到蜀地,前后移民数量相当大。另一方面,蜀地原来的族群也发生了大规模的迁徙流亡。史载秦灭蜀,“蜀主更号为侯”(《战国策·秦策一》)。秦贬蜀为侯以后,蜀侯或曰蜀统治集团已不可能再留居成都及其附近。公元前311 年,史载张仪、张若城成都,从所有流传下来的文献记载看,成都大城、少城分别作为蜀郡和成都县治所,城中绝无蜀王或蜀侯府邸之迹可考。此外在郫县、临邛、雒县等成都附近各县也无迹可寻,显然也无其立足之地。惟《太平寰宇记》记芦山县“有开明王城故址”,开明王城应为秦贬蜀为侯徙封之遗址。成都平原上的开明氏、蚕丛氏等族群,大概亦多随蜀王迁徙于这一带。当第三次所封的蜀侯绾被诛后,蜀侯被废,蜀统治集团遂率蜀地族群继续南逃,最后辗转迁徙到越南北方建立了安阳王国,汉初被南越国兼并。

蜀地族群的另一种流徙方式是四散流亡,如蚕丛氏族群主体随开明蜀王迁往雅安,故该地又号为古青衣羌国;但其另一些支系,则沿岷江河谷,退徙川西高原故地,这一带战国晚期至西汉的石棺葬应为其遗迹。此外《史记·三代世表》褚少孙补云:“蜀王,黄帝后世也,至今在汉西南五千里,常来朝降,输献于汉。”其地约当古代姚州,即今云南大姚、姚安一带。这应是《史记》黄帝入蜀二子的后裔蜀亡后流徙之地。蜀民流徙过程,自然亦是蜀文化传播的过程。

除迁徙者外,留居原地的古蜀先民,连同整个蜀地,以及西南广大地区,则在秦汉以后陆续融入华夏,从此正式成为中华文明不可分割的有机组成部分。不过,蜀文化各个层面或方面融入华夏的历程并非完全同步,而是快慢错综、先后交织,非常丰富、复杂,既从根本上表现了区域文化共趋变迁的普遍规律性,又相当充分而深刻地展示出蜀文化动态历程中的鲜明特点。

首先,由于商鞅变法后秦国急遽崛起,秦治模式在所到之处强势推行,蜀地很快就从制度层面上与华夏融为一体,进程相当迅速。其次,在经济生活层面,考古资料反映,一些带有蜀文化特色甚至巴蜀文字符号的器物仍然存续了两三百年,到西汉中期才基本消失,蜀地在物质技术方面亦基本上华夏化了。

特别值得注意的是精神形态层面。蜀文化在与中原文化全方位融汇的同时, 一方面接受了秦汉文明从文字到意识形态、价值观念的整个体系,另一方面又保持、传承了自身一些鲜明的个性和特色,构成了中华文明百花苑中的一道靓丽景观。因此,本文侧重从精神这一层面,集中谈谈秦汉以降的古蜀文化的精神风貌,亦即对其长期遗传、彰显的文化精神,尤其是文脉气质作一些分析。

一是富于开放兼容精神。古蜀文化主要产生并汇聚于四川盆地,虽然周围群山环绕,地理形势四塞且对外交通不便,但正因为如此,先民自古就追求开放,通向域外文明的蜀道、南方丝绸之路很早就开辟形成,甚至成为发达的交通系统,如蜀道至迟在战国晚期就有了“栈道千里,无所不通”之誉。此外,蜀地历来就是八方移民汇聚之地,古代至少有过五六次大规模的移民,小的就难以计数了。也正因为如此,这里自古形成了包容而不排外的文化氛围。在传统农耕文明时代,盆地空间虽较广袤但不甘自足,物产丰盈,号称“天府”。土著和移民文化汇聚而成的蜀文化犹如大型水库,不断吸纳融入外来资源和先进因素, 极为繁荣,由此亦催生了从扬雄哲学上的“一分为三”,到人类最早的纸币“交子”等若干引领天下的发明创造。

二是文气十足,浪漫豪放。富于浓厚的文化艺术气息和浪漫精神,是蜀文化的一大特色,这应该与蜀地自然环境尤其是山川形势的大起大落、多元多样分不开。至迟从三星堆—金沙时期开始,出土器物每每以精美的人神和动植物造型艺术令人刮目。如前述各类人神具象系列,特别是生动的面目造型,尤其富于艺术生命力和人文精神;而太阳神鸟、通天神树等动植物造型,亦特别富于夸张灵气。这种充满浪漫气息和想象力的“文艺范儿”,对后世影响很大。

三是重义理和思辨精神。这也与上述三星堆以来富于浪漫气息和想象力的文化特质直接相关。在中国古代思想文化中居于主流地位的经学,自汉代以来分为重章句训诂的古文经学,和重“微言大义”亦即义理的今文经学两大派。蜀地经学的发展基本与之同步,亦古、今文兼行,但与前述蜀地重思辨和想象力的文脉相承,今文经学特别发达,因而历来就有“益部多贵今文而不崇章句”之说,并由此形成源远流长的传统,不仅对蜀地文化影响深远,且影响及于全国。如号称戊戌变法“思想发动机”的晚清今文经学大师康有为,其理论实深受蜀中今文经学大师廖平影响。今文经学中重“微言大义”的特点,不仅契合蜀人重思辨的精神,而且二者的合流强化了蜀文化富于想象和创造力的气韵,因而蜀文化学术谱系中历来不乏富于创造精神的百科全书式人才,扬雄、苏东坡、杨慎、李调元、郭沫若等群星灿烂,正是其辉煌体现。

作者:彭邦本

本文刊于《文史知识》2017年第6期

来源:文史知识

编辑/韩世容