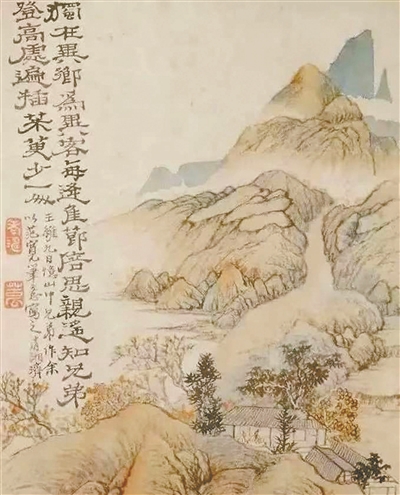

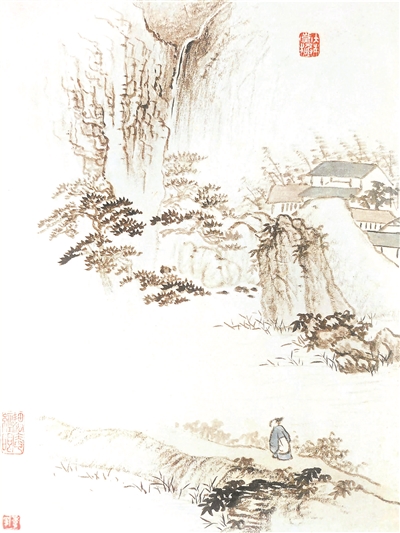

石涛 王维《九月九日忆山东兄弟》诗意图(局部)

那年重阳 唐玄宗给大家放了八天假

《易经》中把“九”定为阳数,农历九月九日,日月并阳,两九相重,故称“重阳”。重阳节源自战国时期,自魏晋后气氛日渐浓郁。唐代风气豪奢,民间又喜欢过节,这重阳节自然过得轰轰烈烈,绝不是一个登高能涵盖了的。

先说宫廷吧。每逢重阳,皇帝都要举办有奖射箭比赛,这个传统貌似源自南北朝时那位雄才伟略的宋武帝刘裕。贞观十六年(642)重阳,同样雄才大略的唐太宗赐文武五品以上官员在玄武门骑射,奖品很是丰厚:射中鹿便赏马一匹。射不中后果也很严重,一位萧姓大臣几箭都没射中,欧阳询便作诗来嘲笑他,无异于一场社死现场。为了流量,大臣们纷纷在重阳节前苦练骑射,做足功课。

唐玄宗时这射箭团建的阵仗越来越大。712年重阳节,玄宗竟然放了八天公休假!整整八天都不用上班,还有大量的活动奖品,这重阳节不啻一场大型的嘉年华。此后有大臣以劳民伤财、铺张浪费理由上疏反对,玄宗也暂时废止这场盛会,注意,只是暂时。733年,他重新恢复了这场重阳嘉年华,理由很充分:“老祖宗传下来的习俗,当然不能断送在我手里。”这射箭游戏不仅恢复,还升级了:不仅九月九日要射箭,三月三日也要射箭!

这重阳也许真与玄宗有缘。据《集异记》载:天宝十三年(754)重阳,玄宗率群臣游猎于沙苑,一只空中盘旋的孤鹤被他一箭射中。可惜这只鹤并未坠地,却带箭飞向西南。安史之乱后玄宗逃往四川,一日偶然到青城山道院游乐,发现墙壁上插有一箭,拔下一看,竟然是他用过的御箭!原来当年中箭的鹤是青城山道士徐佐卿所变,回到道观后许道士把箭留于壁上,还题壁留念:“天宝十三年九月九日。”不得不说,这故事聊斋气息满满。

后面的唐德宗玩得更有魄力。788年,他大笔一挥,把重阳节设定为法定节日,此后重阳和中和节(二月朔)、上巳(三月三日)并称三大节。不仅放假,还有彩蛋:宰相以下及常参官赐五百贯当假日补贴,翰林学士赐一百贯,左右神威、神策等三军赐一百贯……主打一个雨露均沾,皆大欢喜。

除了武功,唐代皇帝们也不输文采,因此写诗也是重阳节的功课之一。景龙三年(709)重阳,唐中宗登慈恩寺大雁塔,群臣献菊花酒祝寿。老板让大臣作同题四韵五言诗一首,先成者赏,后成者罚。此后君臣游历登高、饮宴赋诗成为重阳节的保留节目,高宗、中宗、肃宗都写过以重阳节为题的诗。本着“独乐乐不如众乐乐”的原则,老板也要考核下属应制诗的质量,还评定等级。当然能蒙老板重阳赐宴,已是大臣们的无上荣耀,这应制诗自然写得花团锦绣、富贵平和。

尧樽列钟鼓,汉阙辟钩陈。金箓三清降,琼筵五老巡。始惊兰佩出,复咏柏梁新。 云雁楼前晚,霜花酒里春。欢娱无限极,书剑太平人。——崔国辅《九日侍宴应制》

白居易参加过德宗的重阳曲江宴会,他笔下的宴会画风如此:天厨酒脯,御府管弦。乐感形骸,欢容动而成舞;泽均草木,秋色变以为春。元和四年(809),在长安任左拾遗、翰林学士的他又参加了宪宗的曲江赐宴。“赐酒盈杯谁共持,宫花满把独相思。相思只傍花边立,尽日吟君咏菊诗。”(《禁中九日对菊花酒忆元九》)良辰美景,可惜好兄弟元稹不在身边,真是遗憾。

重阳节既要登高游宴,又要赏菊赋诗,还要射箭游猎,一天时间显然是不够用的。于是乎,重阳节就提前到九月八日开始,推后至十日结束,九月十日被称为“小重阳”,李白《九日龙山饮》后还有《九月十日即事》诗,白居易有《河亭晴望九月八日》诗,其实都是写重阳的诗。最有流量的还是黄巢那首诗:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”

菊花 重阳糕 茱萸 长安人重阳三件套

《西京杂记》中记载:“九月九日,佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿。”菊花、重阳糕、茱萸于是成为长安人重阳三件套。

农历九月俗称“菊月”,菊多开黄花,秋令属金,金以黄为正色,菊花又象征长寿,再加上陶渊明故事的加持(“陶潜尝九月九日无酒,宅边菊丛中摘菊盈把,坐其侧,久望,见白衣至,乃王弘送酒也。即便就酌,醉而后归。”)菊花不火也难。李唐时,皇家权贵种菊赏菊,普通百姓则买菊玩赏。白黄色蕊若莲房的“万龄菊”、粉红的“桃花菊”、纯白且大的“喜容菊”、黄色而圆的“金铃菊”、白而大心黄的“金盏银台菊”……多达七八十种的菊花,可满足各类人的审美要求。

节日必有吃货。除夕吃饺子,元宵吃汤圆,端午吃粽子,中秋吃月饼,重阳节则吃糕,唐人这天都化身“吃糕群众”。这糕有许多“马甲”,汉朝时称作“蓬饵”,唐朝时叫“麻葛糕”“米锦糕”,宋时叫“菊花糕”“重阳糕”。其做法宋人有解密:以糖面蒸糕,上以猪羊肉鸭子为丝簇,插小彩旗,听起来是不是很可爱?到了明代重阳节,还有天子向京城大臣赐糕,江、浙以北民间吃糕的习俗。这里有个冷知识,明代福建人重阳节当天吃……粽子!

唐代重阳当天黎明时,大人们以片糕搭在儿女头额,口里祝福:“愿儿百事俱高。”因“糕”与“高”同音,取“百事皆高”之意,这就是九日作糕的本意。这谐音也有尴尬处,据《嘉话录》记载,唐人袁师德是给事中袁高之子。重阳节那天他出门做客,有人请他吃糕,他却死活不吃,敢情是为了避父讳……

在重阳三件套里,茱萸是最有唐代特色的元素。茱萸是药用植物,其味香烈,有驱虫除湿、逐风邪、治寒热等功用,因此被视作除秽辟邪神器,绰号“辟邪翁”。插茱萸的传统也要回溯到一个汉代传说:“汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰:‘九月九曰,汝家中当有灾。宜急去,令家人各作绛囊,盛茱萸,以系臂,登高饮菊花酒,此祸可除。’景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊一时暴死。”(《续齐谐记》)唐人常把菊花、茱萸和酒饮下,“延寿客”菊花“辟邪翁”茱萸,强强联手,真是吉祥满满。

无菊无酒不重阳,不插茱萸不过节,这是唐人的真实写照。过节期间,对茱萸的需求很大。茱萸价格虽然不高,但是生在深山老林之中,因此得到并不容易。皇帝要买茱萸赏大臣和三军,民间宴会时是先堆砌茱萸然后分发,仪式感拉满,诗里的茱萸自然带着清贵的气息。

围绕茱萸的唐诗金句数不胜数:王昌龄有“茱萸插鬓花宜寿”,杜甫有“醉把茱萸子细看”,白居易有“舞鬟摆落茱萸房”,戴叔伦“插鬓茱萸来未尽”,卢纶“茱萸一朵映华簪”,权德舆“酒泛茱萸晚易曛”……

唐代长安人游玩打卡地首推曲江。这里南有紫云楼、芙蓉苑,西有杏园、慈恩寺,环池烟水明媚,中有彩舟翩翩,夹岸柳荫四合,真是天选游玩、聚宴、歌舞、发呆圣地。重阳节当天,长安、万年两县为了联络感情,还安排有专人负责接待都城内百官,“选妓携觞,幄幕云合,绮罗杂沓,车马于阗,飘香坠翠,盈满于路。”这游客里就有杜甫的身影。

玄宗天宝某年重阳,杜甫和好友郑虔、苏源明,三人头插茱萸,坐在金黄的菊花丛中,一边狂饮,一边靠着大树高歌,引来无数路人异样的眼神。他们喝得酩酊大醉,醒来时已经秋月当空,四围砧声阵阵,三人不觉相顾大笑。

中秋须酌淡友,重九须酌逸友,郑苏两人就是子美的逸友。郑虔才华盖世,被玄宗点赞为“诗书画三绝”,一生却身居小官,穷困潦倒,以至于酒钱还需要苏源明帮他还。嗜酒抑郁且恃才放旷,共同的标签黏合起这个小小的三人组合。“缀席茱萸好,浮舟菡萏衰。季秋时欲半,九日意兼悲。江水清源曲,荆门此路疑。晚来高兴尽,摇荡菊花期。”(《九日曲江》)这份快乐自然而明澈。

简单明澈的快乐总是相通的。元和七年(812)重阳,白居易同诸兄弟登上西原,移坐菊丛,糕酒前列。虽无丝无管,但有歌有笑。酒酣脸红耳热之后,兄弟们携手四望,暮天是那么的广远空阔,足以驰骋雄心壮怀。

《全唐诗》里 以重阳为主题的诗最多

洋洋四万八千首的《全唐诗》里,以重阳为主题的诗最多。重阳节像一颗十六面的钻石,不同折面折射出不同人的华彩。

“携壶酌流霞,搴菊泛寒荣。地远松石古,风扬弦管清。”这是李白,清爽亮丽,颇有孟嘉登龙山落帽之风。

“落帽恣欢饮,授衣同试新。茱萸正可佩,折取寄情亲。”这是孟浩然,闲云野鹤,一副渊明向东篱赏菊的气质。

“雨歇亭皋仙菊润,霜飞天苑御梨秋。茱萸插鬓花宜寿,翡翠横钗舞作愁。”这是王昌龄,华贵风流。

“尘世相逢开口笑,菊花须插满头归。但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。”这是杜牧,豁达疏朗。

乾元元年(758),在华州司功参军任上的杜甫,曾记下他最快意的重阳。草堂静好,秋爽气新,钟磬自响。落日渔樵,盘剥新栗,饭煮青芹。

老去悲秋强自宽,兴来今日尽君欢。羞将短发还吹帽。笑倩旁人为正冠。蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒。明年此会知谁健,醉把茱萸仔细看。

人生真如拆盲盒一般,你永远不知道明天等待你的是什么,这句话最应在杜子美身上。此后,他弃官居秦州,再入蜀,继而辗转流浪成都、梓州、阆州等地,静好日子少,失意时间长。永泰初他又滞留夔州,丧乱、多病、垂老、穷困,进退两难……

又是一个重阳日,满山黄花弥眼,艳丽依旧,茕茕关塞,茫茫暮天。登高没有给杜甫带来些许好运,他依旧曳尾泥涂之中。郑虔远贬东海,而他滞留西蜀,相隔万里,幽明两绝。而苏源明因为长安谷价暴涨,竟然被饿死在繁华都城里。山清似月,人瘦如菊,这菊花酒里混着家国之愁,混着生死之悲……这是大历二年(767),独自立在白帝城上的杜少陵一口气写了五首《九日》。它们是少陵写给盛唐的墓志铭,也是写给自己的墓志铭:

重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。竹叶于人既无分,菊花从此不须开。殊方日落玄猿哭,旧国霜前白雁来。弟妹萧条各何往,干戈衰谢两相催。

五十年后的元和十四年(819),在距夔州不远的忠州,白居易登上巴子台,孤寂缭绕在酒杯间,乡情绵绵。“黍香酒初熟,菊暖花未开。闲听竹枝曲,浅酌茱萸杯。”画风不复当年在长安时的游哉乐哉,毕竟他正处在仕途的低迷期。江州司马三年、忠州刺史两年,是他仕途上沉重的一击。白居易一生写了17首以九日为题的诗,每首诗如界石一样标记着他的快乐与忧愁、华光与失意、激扬与彷徨。

子美笔下的重阳有蜀山的磅礴沉郁,而乐天笔下的九日多些江南的悠远秀丽。宝历元年(825),任苏州刺史的他和下属一起过节。柳青蒲绿,台榭苍霭,水光清光;日暮备烛,风高加酒;觥盏交错,舞女翩翩;吴娃丽眉,胡琴铮铮。“盛时傥来合惭愧,壮岁忽去还感伤。”一面是喧嚣和歌舞,一面是寂寞和感伤,浪漫与苍凉,恰如人生的两面,难以割舍干净。

晚年的白乐天过得颇为闲淡。当时西京长安宦官擅权,朝堂若修罗场般惨烈,而东都洛阳城内则是另外一个世界的存在。他以太子少傅高官闲职司东都,他的履道池台极其雅丽,和老友元稹的履信池馆比邻而居,过得不是一般的滋润。只是大和八年后,在重阳节他不再饮酒聚宴,而是选择独自持斋。由繁入简,由华入质,由舒张转收敛,由憧憬转向回忆,由激扬转向沉郁,这是人生的必然归宿吧。

会昌元年(841),白居易写下最后一首重阳诗:

黄花丛畔绿樽前,犹有些些旧管弦。偶遇闰秋重九日,东篱独酌一陶然。自从九月持斋戒,不醉重阳十五年。

既然狂欢是一群人的孤独,那孤独恰是一个人的狂欢。

宋元之后,重阳佩茱萸的习俗开始式微。“避邪翁”茱萸让位于“延寿客”菊花,避邪消灾的现实生活让位于长生延寿的未来期盼。

但是因为王维这首诗,茱萸永远盛开在每个人的重阳情怀里。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

文并供图/甘棠散木

编辑/张丽