电影《乘船而去》于4月12日上映,讲述了独自生活在运河边农村的老太太周瑾突然被确诊脑瘤,漂在外地的子女不得不回乡照顾。大女儿苏念真在上海经营留学咨询机构,正在经历第二次离婚,她坚持要给母亲最好的治疗;小儿子苏念清是个四处漂泊的导游,他支持母亲放下,接受无常。在死亡面前,周瑾寻找着精神的归宿,苏念真和苏念清在不断发现母亲秘密的同时,正与故乡失去最后的连接。

这是新人导演陈小雨自编自导的首部电影长片,一经放映,豆瓣评分便不断增至目前8.3分的好评。该片曾入围第17届first影展主竞赛,也是2023年金鸡百花电影节国产新片展入围影片,陈小雨还凭借该片获得第25届上海国际电影节亚洲新人最佳编剧奖。

今年30岁的陈小雨毕业于多伦多电影学院电影制作系,2011年开始从事电影创作,曾制作过纪录片。电影上映前夕,导演陈小雨接受北京青年报专访,谈及电影创作历程,他感慨道:“我不在意票房数字,更在意这艘‘小船’能跟观众在电影院里相遇这件事。”

从来没有把“真实”当做这部电影的首要目的去刻画

北青报:很多新人导演的首作都会拍摄与自身生活经验相关的故事,《乘船而去》的创作灵感取自于你的生活经历的某个部分吗?

陈小雨:这个故事与我自己生活的重合度挺高的。我之前是拍纪录片出身的,对于现实生活会产生一些自觉性的观察。最早想要去创作,是因为我认为自己获得了一些很特别的生命体验。当然,这种生命体验在于,有时候我们在生活当中遇到了某个人,有时候是我们打了个游戏,或是有时候是我们做的一个梦,而后产生的一种想象。这些都构成了一种生命体验,它足够独特,而我却无法靠语言去描述,因此才拍成影片去呈现它。

这是一种累积性的生命体验。比如我的外公在我上四年级的时候去世了,那是第一次如此至亲的人离开我,这对我造成了一些冲击,同时我的家庭也大起大落,我从“富二代”成为了“负二代”。再之后我身边的很多老人都不断地离开。后来,我在村子里面住,也常常参加葬礼,可以说,我很早就见识到了“无常”。我不会忽略“人终有一死”这件事,死亡的“在场性”对我而言一直都很强,我总是会想如何去面对无常。

其实,虚无主义和存在主义只有一线之隔。我想把自己曾经对于意义的追寻,对于家人的感受,对于爱的体会,甚至是对故乡的探讨都放在这个片子里面,但它不是1:1的复刻生活,而是来源于真实的感受。

北青报:刚才提到了你曾经拍过纪录片,后来为什么不继续拍摄纪录片了?

陈小雨:在拍纪录片之前,我就拍过剧情片的微电影,也写过两部长篇小说。对我来说,虚构和非虚构,都只是讲故事的一种方法。而纪录片里的故事,有时候太依赖于具体的一种情形,某种具体的社会背景,更适合用纪录片的方式拍下来。但是有一些故事对我而言,它是有点抽象的,有点象征性的。虽说《乘船而去》是一部看上去有一定写实性的电影,但是我从来没有把“真实”当做这部电影的首要目的去刻画,我觉得它体现的是带有象征性的、寓言式的故事。

而对于纪录片而言,当我们在记录故事的时候,有可能这件事情已经发生过了,所以有时在影像上的展现只能停留在口述,因为我们不可能每次都能够参与到事件的进行时当中,它的叙事时态是完全受限于真实情况的。而虚构的故事有其灵活度,我可以讲过去的事情,也可以讲未来的事情,我在时态上变得更加自由了。

此外,纪录片一直有其道德的困境,当我去拍一个人物,去拍他真实的生活,就会涉及别人的隐私。比如哪怕在那个当下,他愿意被拍,但可能过了三五年,他就不愿意了。这种问题会让我慢慢地退却,因为我们在讲好一个故事的过程当中,一定是要不断深入人物内心的。而在虚构的剧本当中,我可以去剖析人物的内心,比如在《乘船而去》中,儿子阿清要抉择是否尊重母亲不愿治疗的意愿,当看到母亲主动拉下氧气面罩,他在那一刻挣扎过要不要帮母亲把面罩戴回去。我可以在剧情片里面深挖人物的情感,但是在纪录片当中,如果发生这样的事情,而我把它记录下来,那是会很残忍的。

想让观众自己看出来这些情节,而不是我直接去告诉观众

北青报:影片中的姐弟在医院的楼梯间中,关于母亲是否要继续接受治疗而争吵不休,这一段的拍摄手法类似于手持摄影,像是伪纪录片,看起来很真实。

陈小雨:这一对话片段,我们大概拍了七八条吧。每一条的表演方式,以及台词顺序和最后的结尾方式都是完全不同的,好像扔骰子一样。演员们也进入了一个“不知道要怎么演”的状态,然后去即兴发挥。直到现在,我也解释不了为什么那一段我需要他们去即兴发挥,可能是我觉得那一冲突在片子里面算是重要的一个“戏眼”吧。我不希望他们以一种按部就班的方式去呈现,那会失去情感上的真实。

所以,我不希望他们去背台词,我希望给演员自由度。当给了演员自由度之后,摄影机就很难再用固定机位了,因为我们不知道他们的行动路线是怎么样的。我只能采取最灵活的拍摄手法,那就是手持。而且手持摄影有一种呼吸感,比较容易去进行一些“跳切”的剪辑。因为每一条都演得不一样,所以我在最终剪辑的时候,从每一条里面都拿出一些片段将它们剪到了一块。因此,我需要这种呼吸感来给我提供剪辑的切口。

北青报:我能感受到影片中的每个角色的人物小传都非常丰富,台词中展现了他们曾经历的事情,但都是只言片语,草蛇灰线,为什么有意如此处理?

陈小雨:我写剧本的时候,会想让观众看出来一些情节,而不是我直接去告诉观众。比如我在面馆里吃面,或者在一些公众场所听大家说话,会听到很多信息。一开始可能只是一男一女在聊天,我也不知道他们是什么关系,但是他们的每句台词都会透露出来一点,他们到底是同学还是恋人或是朋友、兄妹,我通过他们的这种只言片语可以拼凑出来对他们的认识。这对我来说,更有一种观赏性。

在电影中,我们用大量的全景镜头,其实也是同样的逻辑。我们想让观众在参与到故事的时候,有一定自由度。如果我给了观众很多特写的话,那就是我一直在引导观众要去看谁的脸,看谁的表情。但是我给了全景镜头的时候,观众可以自己决定现在要看姐姐说话,还是看舅舅说话,还是看弟弟说话。

北青报:很多观众都称赞了“母亲从病床瘫到了地上,呼喊着找钱”的画面,认为这个镜头很有趣。你的处理是先在屋子上方俯拍,然后又转成了极低的机位,通过桌脚构建了一个画框。这样的画面,是如何构思的?

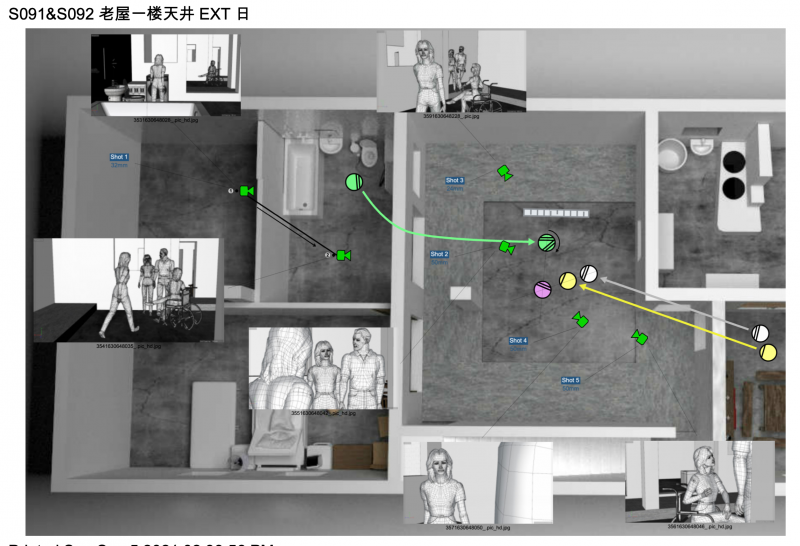

陈小雨:我们先在3D建模软件里面去构思的机位和画面的处理。首先要确定距离,我想要的距离是远的,我需要体现房子的在场性,要看到他们在房子里跑上跑下。所以,一开始的时候是一个俯拍镜头,我们能够同时看到上下房间里面发生的事情。进行到后面的时候,大家跑上跑下的动作已经完成了,而我还是想要全景画面,因为我不想太近地去观察这种隐秘的伤痛。那么,我必须把机位放低,我想把这场戏收在尽可能跟他们平等的一个位置,因此在视角的选择上,我们基本上已经贴地了。那时候,正好在天井里面有这个桌椅,贴地之后拍摄全景时,镜头自然而然地摆放到了桌脚的位置。我们在3D软件里面一看,觉得蛮有意思的。

运用3D建模技术提前预览,磨刀不误砍柴工

北青报:《乘船而去》还用到了3D建模技术?

陈小雨:我们用3D建模把拍摄的老房子的大概尺寸都给量了下来,包括东南西北的窗户是几米,层高是多高。这样一来,我们可以在实际布景之前,先在软件里摆放家具,包括墙的颜色,看整体的色调搭配,还可以根据它的空间结构,提前去预览想要达到的构图和机位。这个预览会节省很多现场的时间,因为人手非常有限,如果我没想好,可能就觉得床要摆在那儿,桌子要摆在这儿,弄了一通回来之后,发现不好看,还要再去改。这对小制作而言,很耗费成本。提前做3D建模,会有种磨刀不误砍柴工的感觉。

北青报:3D建模是否是当下剧组中很常使用的技术?

陈小雨:对于科幻片的制作来讲,是挺常见的,因为它里面有很多想象的特效合成的一些场景,所以他们会先把这种场景的模型前置做起来。而像家庭片这样的现代电影中,是很少有剧组会去做3D建模工作。

这项技术的运用,也让我们感到很骄傲。我们可以通过这种现代技术,去帮助我们完成一件原本难以实现的事情。

北青报:电影中的老屋子是你们村子里的吗?

陈小雨:这是我外婆的老房子。外婆在这座老房子前面建了新楼,老房子已经很久都不住了,中间有很长一段时间是租给外地的厂工做宿舍。因为我们要拍摄,所以他们提前把房子腾了出来。但是由于长期都没有好好地打理和维护,它其实已经变成一个很残破的状态,我们提前一个月去做了修复和布景,才让它看上去像有人居住的地方。

整部片子的取景都在我的老家——浙江德清。片中的地点都是我平时吃完饭,就可以去走路散步到的地方。

在制作过程当中,不断地产生温暖瞬间

北青报:你给自己的一个标签是“返乡青年”,你是什么时候回去的?

陈小雨:我大概是2015年回到老家居住,之后在2016年去多伦多电影学院进修学习了一年半。因为那时我觉得自己在技术上有很大的瓶颈,我想更完整地学习电影工业化流程的内容,查漏补缺。但是从2015年到现在,主要都是在村子里面的家里生活,但不是电影里面拍的家,是在隔壁村子。

北青报:那么,肯定有一些街坊邻居给你当群演吧?

陈小雨:是的。片中的村坊邻居基本上都是当地村民,是老乡亲。在3月31日,在德清做故乡首映的时候,我把他们都邀请过来了,我觉得蛮有意思的。那天尽管很忙,我还是自己开车去村子里面,把他们接到县城里面去看电影,然后带他们一起去吃了个饭。

这样一来,我觉得好像这件事情,变得更有意义了。这不仅是说我做了一个电影,它是电影市场当中的一个商品的感觉,而是在这个制作的过程当中,它不断地产生像这种温暖的瞬间。而且若不是因为这部电影,他们是根本不会参与到电影世界当中的人,大家通过这一缘分,跟电影之间发生了关联,发生了化学反应。

北青报:他们第一次演电影,肯定会紧张的。

陈小雨:他们会特别的紧张,所以一方面要演很多次,在面对素人演员的时候,条数肯定会多起来,他们需要一定的时间适应和练习;另一方面,我们会把摄影机尽可能地拉远,减少摄影机的攻击性,让他们不要太注意到我们在拍摄。但是还是没办法,毕竟现场还有录音师,还有灯光,所有的这一切都会让他们知道这是拍电影。好在拍了几次之后,他们习惯了这种节奏。甚至有别的老乡亲来加入新戏的时候,刚拍了两条,他们就说:“还没好啊,我要回去烧饭了。”之前演过的那些老乡亲反而会劝说:“拍电影哪有这么简单,要拍很多条的,在这好好待着吧。”

劝退了很多投资人,最后找到了190万元的投资

北青报:制片人黄帆提到这部电影总共找来了190万元的投资,找投资的过程难吗?

陈小雨:很重要的一点是,我们不想让别人的钱打水漂,也不希望大家抱着一个不切实际的期待来投资这部电影。所以,找投资的过程很不顺利,很多时候是因为我们自己的这套标准造成的,我们劝退了很多投资人。他们一开始可能对影视行业不是很了解,有一种盲目的期待。但是如果我们不管后果的话,是可以直接拿到这个投资就开拍了,但其实我们做了很仔细的市场分析,告诉他们现在文艺片的市场是怎样的,列举了过去几年关于家庭故事的电影,新人导演拍的票房成绩是如何的,以及列出了详细的预算构成和回账的方式,告知了他们这件事的风险。所以,我们最后找到的190万元,总共是五位投资人投资的。

我把认为能够拿出超过10万块钱,还不至于影响他们生活方式的人基本上都问了个遍。不过,大家投资这部电影,更多的还是基于这么多年来对各自的信任,这是第一点。然后,他们也确实有情怀,想做一部这样的电影。

这部影片入围了2023年金鸡百花电影节国产新片展的时候,其中一个投资人刚好在厦门,他跟我说:“好爽啊!我要跟我老婆炫耀,我投了一部电影,还进了金鸡奖。”他就觉得很满足,我说,尽量回本。

北青报:入围了电影节,电影圈的前辈们会给你一些指导意见吗?

陈小雨:他们给的意见都还是很具体的。只不过,我是一个大量收集意见的人,当采集到意见之后,我还要去具体地甄别。这种大量收集具体体现在我不会在剪辑阶段就给某位老师发过去看,因为这样可能永远得不到回复,他们也很忙的。所以我都是带着剪好的片子去北京,当面放给他们看,然后才去要到这些反馈。然而每一个反馈,几乎都会有另一个完全相反的反馈。每一个人意见都不一样,有非常多的相左的意见产生。于是我在中间一度陷入了迷茫,到底谁说的是对的,谁说的是好的呢。

好的一点是,我自己就是那个剪辑师,所以不怕改。我剪出了许多变体版本,然后再去看,最终的判断还是要回归自己的直觉。要不然,整个片子没有一个人的统一直觉去做把控,做出来的成片肯定会是一个四不像的东西。

北青报:删掉了很多吗?

陈小雨:大概删减了50分钟。因为之前我有写小说的习惯,小说比较自由,没有太多篇幅的限制,可以充分地展开每一条线。但当我制作电影的时候,对于导演而言,时长是最难把控的事情。

我一开始以为,把所有的戏拍完就是90至100分钟,结果拍完之后是150分钟,这是相当长的一个体量了。让观众在故事中持续两个半小时的观感,肯定会感觉很拖沓。我只能去收紧它,就像修剪盆栽一样,把那些旁枝末节剪掉,留它最主要的主干。

更在意《乘船而去》这艘“小船”,能跟观众在电影院里相遇

北青报:我看到你在这两天发过一条微博是:“比评分、奖项、票房更重要的,是拍电影和看电影这两个行为。”为什么会产生这样的感慨?

陈小雨:一部作品的票房好坏、评价高低,都有很多天时、地利、人和的因素。导演的水平、遇到的制作团队和得到的资源,以及当下的眼界,这些因素全部凑在一起,构成了这部片子,当它面对这个市场的时候,会有不同的反响。因为市场有其自身的起伏,有时候文艺片的市场好一些,有时候差一些。去电影节的时候也会遇到不同的品味,所以我其实是无法左右这些东西的,无法去左右这部片子走出来,到底它会被大家认为是一部好片还是烂片,我都不知道。

如果说我的心思里面装的全是这些内容的话,我在做这部电影的那个当下,根本无法单纯地进入到创作思维中,心思就会变杂。我认为,在拍摄的时候,我们不应该去想任何这些东西,只要好好地在当下尽我所能去把一部电影拍好,要享受那个过程。当拍完了这部电影,它真正变成一部电影的时候,我又回到一个观众的视角,可以去好好地看一部电影。在这个时候,我什么都不想。

其实,这些天路演的行程真的很忙,每天不断地坐高铁去别的城市,我根本排不出时间去看别人的电影。但是,我真的很想看万玛才旦导演的《雪豹》,前几天我们做完无锡站的路演之后,想要去另外一个影城看《雪豹》,买了23:40的票,可能看完之后是凌晨一两点了。结果做完路演之后发现,做路演的影城知道我们想看,于是临时排了一场《雪豹》。最后,我们就在同一个影院的同一影厅观看了《雪豹》。

这种感觉特别独特和神奇,就是我刚刚在这里以导演的身份做完映后,又作为一名观众,坐在观众席上面,去观看一部电影。更特别的是,这部电影的导演是曾经对我做出过那么多细心和关键指导的老师。就在那个当下,我不会去想所有的这些事情,所有的东西都抛之脑后,只是简单的灯光一亮,屏幕一亮,灯光再一暗,就一头扎进那个故事里面,认真享受这一两个小时作为观众的时光。

所以,我觉得拍电影和看电影都是两个很专注的行为,非常之单纯的行为。而至于奖项、评分、票房等所有那些外在的事情,都是围绕在电影之外东西,我们追逐不了它们。

北青报:4月份有非常多的影片登上院线,你对票房会有期待吗?

陈小雨:我们已经得到了很多的支持,很多观众看过路演之后,自发为我们宣传。作为一部文艺片,更有“全国艺术电影放映联盟”的支持,得到了很多的排片场次。我原本是没有压力的,但我不想辜负大家对我们的帮助。我只是希望这部影片可以匹配上大家的热情支持,我们还在努力。虽然我们的声音可能很小,但是我还在不断地叫喊着让大家去看这部影片。

更多的是,我希望去建立在电影院里观看电影的这种最单纯的行为,希望《乘船而去》能够在电影院里面遇见更多的观众。于我而言,我在意的不是票房数字,而是《乘船而去》的这艘“小船”能够跟观众在电影院里相遇这件事情,更在意一场又一场地看电影的行为本身产生的心灵连接,更在意我们的电影能够在别人的心里唤起什么样的情感。

文/北京青年报记者 韩世容

供图/《乘船而去》