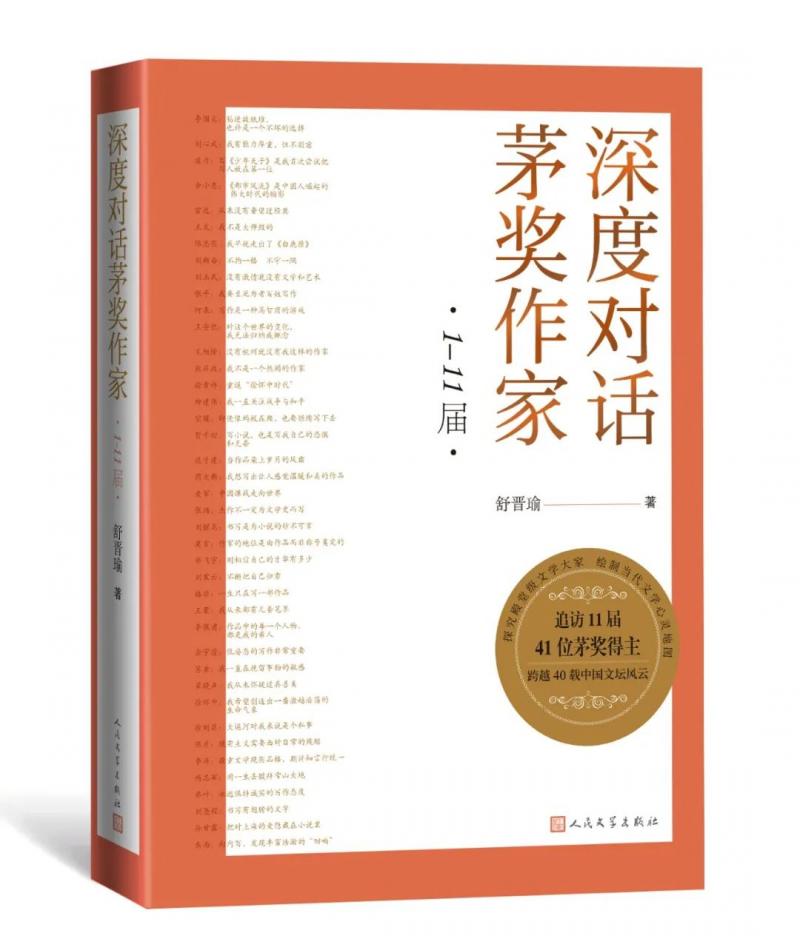

本文节选自2024年新书《深度对话茅奖作家(1-11届)》。作者舒晋瑜,毕业于中国新闻学院,自1999年供职于光明日报报业集团《中华读书报》。著有《深度对话茅奖作家》《深度对话鲁奖作家》等。曾获第6届中国报人散文奖、第4届丰子恺散文奖。

东西:向内写,发现丰富浩瀚的“回响”

舒晋瑜

采访手记:作家东西给我的印象,向来都是散淡闲适、幽默轻松,可是读其作品,却如在暗夜的密林中穿梭,那些“呼啦啦喷涌”而出的“坚实的细节”,使他的小说“全程紧绷,全程高能,构成了密不透风和高潮迭起的打击力”(韩少功语)。

这种感觉在《回响》中尤其突出。小说塑造了一位女警察冉咚咚,她以其敏感、细腻和多疑的缜密思维,一而再地破解案件的迷局、破解丈夫疑似出轨的迷局,同时也战胜巨大的心理压力,最终以超人的智慧和精神力量将凶手绳之以法;感情的迷局,答案却交给了读者。

“你还爱我吗?”冉咚咚再三追问丈夫慕达夫的这句话,看着让人既辛酸又心疼。这声音在四处充溢着多元且多变的情感复杂的时代,显得那么不合时宜,却因执着单纯而可爱。

说到底,这是一部披着侦探的外衣、探求真爱主题的作品。因为有扑朔迷离的案情,尤其让人爱不释手。本来就在创作上要求严苛的东西,在《回响》中给自己设置了超乎寻常的极限挑战。在这部主题深广、触及当代社会生活方方面面的新作中,东西严丝合缝地完成了凶杀案所有涉案人物链的各种心理较量和错综复杂的情感质疑,复式交叉的结构相互生发缠绕,每个人物的精神秘境逐一展示。爱或不爱,每个读者自有答案,东西的心里亦有一个寓意深长而令人向往的光明的昭示。因为他和主人公冉咚咚一样,是理想主义的卫道士;亦如小说中的慕达夫,无论世事或人性多么复杂,依然故我地坚守爱的底线。

在中国作家中,东西的写作算不得快。这既是对有限素材的爱惜,是对读者选择和阅读的尊重,也是源自他内心的自信和自我超拔的要求。在长篇小说“快写”“速产”的时代,东西以必要的缓慢和精准,逼近了命运的本相。

东西曾经用“呼吸”形容阅读的重要性。只要一有时间就会阅读,仿佛计算机软件自动升级。甚而不阅读就会全身不自在,似乎缺少了维生素。

舒晋瑜:能否谈谈您的创作经历?写作受谁的影响较多?

东西:先是喜欢写作,然后就开始写,加入高校文学社,诗歌及小小说在文学社的报纸和当地报纸发表,毕业后在中学当教师,一边教书一边写作,短篇小说在省级刊物发表,后来调到报社副刊工作,继续写。1992年小说上了《花城》《收获》《作家》杂志,还用了“东西”这个笔名,被文学杂志的编辑们注意,开始有约稿信。1996年,中篇小说《没有语言的生活》发表于《收获》,被复刊后的《小说选刊》选刊,因此而获得首届鲁迅文学奖。这个小说获奖后,我又写了长篇小说《耳光响亮》,发表于《花城》。就这样,我由作者变成了作家。

受谁的影响较多?说不清楚,凡是我阅读过的作品,都会对我造成影响,哪怕是三流的作品也会影响我。我喜欢鲁迅的深刻,卡夫卡的荒诞,萨特和加缪的存在主义,福克纳的细密描写,新小说的独特,博尔赫斯的结构,马尔克斯的想象,美国垮掉一代的狂放不羁;喜欢欧美的某些电影,特别是电影的构思和细节。

舒晋瑜:您特别喜欢看国外的名著,能具体说说和他们是怎样的“交流”吗?具体到写作上,有什么样的影响?

东西:爱看外国名著,是因为他们的小说不作假,还因为受文学前辈言论的影响,他们说学习外国写作不是近亲结婚,能生产健康的孩子。当然读他们的作品,最愉快的是找到共同的心理感受。我刚从河池借调到南宁的时候,晚上重读卡夫卡的小说,《变形记》里的格里高尔·萨姆沙变成甲虫之后,还在想怎么保住自己的工作,他想最好的办法就是跟经理说生病了。读到这里我就哑然失笑,因为那时我为了写作也经常迟到,第二天就像格里高尔那样跟主任说我生病了。至于写作受什么影响,我想这是个复杂的问题,任何人的写作都不可能只受某某人的影响,风吹草动、天气变化、父母老师的教诲,就是跟你对话都会影响到我的创作。读别人的书主要是借鉴他们的思维方法,学习他们认识世界的角度,体会他们细腻的情感,而创作则要从自己的体会出发。

《耳光响亮》《目光愈拉愈长》《口哨远去》《戏看》《把嘴角挂在耳边》……东西的小说总是专注于对人的感觉器官的描写,他的这些作品指向同一个原点,那就是沟通的困难。

舒晋瑜:您曾把自己的四卷本分为城市版和乡村版,从乡村到城市的写作跨度,是有意为之还是顺其自然?

东西:没有刻意去分,像短篇集就一本,不分城乡。只有中篇集要出两本,就分了一个城市版、一个乡村版。我的早期小说写乡村的较多,动用的都是童年生活资源,像《没有语言的生活》《目光愈拉愈长》等。后来随着自己进城,开始乡村小说和城市小说交叉写,城市小说写得相对多一些,像《我为什么没有小蜜》《猜到尽头》等。我的写作都是从内心出发,要表达一种思想,一种观念,然后再去找故事,再去找背景。我想小说不管背景在哪里,读者主要关心的还是作品的内核,这就是为什么一部美国小说也能打动我们的原因。世界上没有两片相同的树叶,却有相同的心理感受,无论你在城或者在乡。在60年代出生的这一拨作家中间,有的是纯城市的,有的是纯乡村的,而我是交叉的,也就是说我对中国的背景了解是垂直的,而不是平面的。

舒晋瑜:阅读的过程是轻松幽默的,却总是引发沉重的思考,这些在您的作品中基本都有所体现,然而明显地又有所不同,比如有些作品是压抑的,有些是宣泄式的痛快淋漓。您能解释一下自己所追求的风格吗?是什么造就了荒诞与夸张?

东西:我作品的整体风格趋向荒诞、夸张和幽默,原因是我觉得这个世界本身就很荒诞。我一直处在底层,常常感觉到现实的力量很强大,所以看什么都是夸张的变形的,而且只有用幽默才能化解心理的不平衡,只有不停地嘲讽自己才能消解各种压力。就是今天这个社会,荒诞也没有消失,我曾在报上看到一则新闻,说一小偷入室盗窃,被房主追赶,小偷奔跑时心脏病发作猝死,于是小偷的父母向法院起诉,状告房主害了他们儿子的性命。

世界从来就没有不荒诞的时候,而且我认为荒诞小说逐渐将成为世界小说的主流。原因是传统小说已经被新闻和各种电视节目抢了饭碗:“名人访谈”抢了小说的塑造人物;“谈话节目”抢了小说的心理描写;“真情讲述”抢了小说的煽情;“今日说法”抢了小说曲折的故事;电视画面抢了小说的风景描写。对于小说家来说,现在只有“荒诞”这一条路可走。几年前获得诺贝尔文学奖的英国剧作家哈罗德·品特就是一个典型的荒诞派。

为什么主人公冉咚咚问得最多的是“你爱不爱我”?因为今天爱的浓度被稀释了,爱被捆绑了很多东西。她希望维护爱情,所以在追问、在寻找,这一点在当下尤其珍贵。

舒晋瑜:既要有能力设置出有难度有魅力的谜题,更要提供有说服力的解谜过程。《回响》融合了心理和侦探两条线索,应该是您最具挑战性的写作吧?

东西:之所以愿意接受挑战,是因为纯文学的阅读面临萎缩,我想尝试一下吸引更多的年轻读者。

一开始我计划只写感情线,但觉得单薄,于是想到了侦探这条线,这条线和感情线形成呼应后我才动笔。不过心理和推理方面的知识不够,写得很慢。我看了一些有关刑侦的、心理学方面的书,一边学习一边写作,写着写着,发现其实也没那么难,可以战胜。冉咚咚一边破案,一边追问感情,两条线索互相交织,心灵产生动荡。我对人物心理尝试挖掘,觉得心理就是现实生活的回响。

舒晋瑜:侦破是层层推进的,但着墨点在于探索嫌犯们的家庭影响、人物性格的形成,试图挖掘他们的作案动机、成因,是不是在某种程度上淡化了侦破的难度?比如找到吴文超时,以一句“据半山小区的居民反映”一带而过?

东西:该用力的地方毫不节省力气,不该用力的地方一笔带过,这是我的写作要求。比如寻找吴文超的过程,就是写出花儿来也不是心灵的较量。当冉咚咚问他:夏冰清那么信任你,为什么出卖她?——这才是心灵的较量,这个地方要浓墨重彩地写。

至于怎么侦破,包括作案的手段等是智力游戏,类型化小说可能把重点放在这里;我要写的是这件事发生了,为什么发生,什么原因推着他们走到这一步。我的重点放在心灵纠结和人物的艰难选择上。

舒晋瑜:侦探只是外壳,实质上《回响》探求的是爱的主题。不论是冉咚咚和慕达夫、徐海涛和曾晓玲、卜之兰和刘青、易春阳和吴浅草,他们之间的爱,各有不同,却都那么纯粹。尤其是冉咚咚,再三地追问“你还爱我吗”,其实是对爱的渴望。感觉这个年代还如此执着地追求真爱,简直是有些奢侈。但这样一个对爱要求完美的女人,最后和同事邵天伟产生了感情。

东西:邵天伟像是冉咚咚身边晃动的Wi-Fi,信号强的时候会受到干扰,不强的时候就没有影响。冉咚咚对邵天伟的好感是在可控范围之内的,没有溢出边界。

冉咚咚在破案的过程中压力特别大,因为她工作中要不断产生对嫌犯的怀疑才有助于破案,但职业敏感带到婚姻中会是一种伤害,尽管这种伤害不是恶意。一个人很难做到对案件产生怀疑又要对疑似出轨的丈夫保持信任。冉咚咚要战胜的实际上是自己。可以预见,像她这么智慧的人,一定会找到真爱,而且真爱就在原来的地方等着她。

小说的最后给读者光明和希望,这是作家的使命,也是文学的力量。东西的写作始终有一种理想主义。

舒晋瑜:所以小说的名字《回响》,有着多重含义?

东西:主人公的名字原来叫“冉冬冬”。确定了小说名字为《回响》之后,我改成了“冉咚咚”。标题《回响》是四个“口”,强调声音,“咚咚”这两个字也是声音,甚至是回声。小说中第一次出现“回响”两字是结巴的刘青讲话的时候,也就是结巴说话也有回声——小说里暗藏着这些细节。在现实中看到的事情,在心理上产生什么样的反应,其实也是一种回响。这次我转为向内写,发现丰富的浩瀚的“回响”。

舒晋瑜:小说行文密布着各种心理学分析,如斯德哥尔摩综合征、沙赫特的情绪产生实验、荣格提出的集体无意识……心理和推理方面的各种知识如何完美地和人物契合,而不至于出现人物和知识脱节,肯定也要费一番心思吧?

东西:我没有为知识而展览知识,二者是有机地结合。冉咚咚在追问疑犯的时候、在追问丈夫的时候,都用到了心理学的知识。人物本身有这样的知识,就不可避免地在小说里写到;慕达夫是文学系教授,谈爱情时肯定会用文学作品作为参照物,这也是自然而然的。

舒晋瑜:慕达夫的出现,其实承载着一种理想主义,维护着冉咚咚的理想。但是小说给出的信息足够扑朔迷离。一方面感觉他是理想的完美的丈夫,另一方面,又疑虑重重。按照他对于贝贞的拒绝(他说,我守住这道底线就守住冉咚咚的理想),他是没有出轨的;但是又无法解释贝贞出示的一系列证据……他和卜之兰之间到底是不是师生关系?他为什么一开始不对妻子说真话?只是为了要给冉咚咚提供她想要的答案吗?他守住冉咚咚的理想了吗?

东西:慕达夫到底有没有出轨?这是一个心理学的测试。当我们不知道答案时就看读者心理上的投射,出轨的人会认为慕达夫出轨了,反之则认为他没有出轨。心理学告诉我们,你认为别人怎样,其实就是自己想怎样。从小说呈现的情况来看,我认为慕达夫守住了爱情底线。

冉咚咚是理想主义者。工作中她有使命感、正义感、责任感;生活中她渴望爱情是完美的、持久的。这就是她可爱的地方。只是在追求理想的过程中,有点偏执了。她不停地询问,不停地质疑,其实她是用另一种方式寻找爱,也是夫妻间的撒娇。慕达夫大部分是迁就、呵护、理解她,甚至担心她有心理上的疾病。经过考验的爱情和婚姻,才会真正稳固。

舒晋瑜:《回响》既有侦探和推理,同时也富有文学性,场景描写很有诗意。您在写作中依然保持了对文学性的追求。

东西:破案推进稍快,情感线推进缓慢。我想保留细腻的品质,《回响》有类型化写作的外衣,但并不是类型化的写作,我在纯文学和类型化写作之间做了嫁接,但我用劲的,还是传统文学、纯文学发力的地方。

三十二岁获得首届鲁迅文学奖,东西是当时最年轻的获奖作家。二十五年后,东西获得第十一届茅盾文学奖。《回响》中人物的种种内心秘密,和我们身处的大千世界息息相关。

舒晋瑜:获得鲁奖的《没有语言的生活》是在什么背景下创作出来的?

东西:1995年,我二十九岁,有幸与余华、韩东、陈染等签约广东省作家协会青年文学院,当时余华已经名满天下了,韩东和陈染也非常有名,我跟他们混在一起压力挺大,于是就想能不能写一个自己的代表作。春节回家过年,听姐姐说了一个聋人的故事,觉得挺好的一个小说题材。春节后开写,写了两千多字便停下来自我评估,认为这么写下去成不了代表作。盲人有作家写过,哑人有作家写过,我再写一个聋人,能超越前面作家的作品吗?我在书房徘徊了一周,一天下午灵感突然降临,那就是:为什么不把盲人、聋人和哑人放在一个家庭里?这个念头一产生,我就知道它能成为我的代表作。

舒晋瑜:这种处理方式更能集中地表现您所要处理的主题?

东西:这是一个前所未有的人物组合,这个组合能引起我的创作冲动。他们如何沟通?他们如何克服生活上的困难?他们如何恋爱?有的小说有了结构就有了主题,有的小说有了人物就有了内核,而《没有语言的生活》是有了人物的关系即有了一切。预感被证实,我看到评论家说:“他们的身体虽然残缺了,但精神却是健康的。”也有读者说:“这是一个关于沟通的主题。”还有人说:“其实就是我们的某种处境,即看不见听不到说不出。”

舒晋瑜:获得茅奖,您最想表达的是什么?

东西:感谢评委们的支持!三十多年的写作经历,让我明白一个道理,那就是除了坚持还是坚持。每次写长篇小说写到最后,感觉拼的都是毅力。因此,我认为这次获奖是对我“坚持”及“毅力”的肯定。

1998年我的中篇小说《没有语言的生活》幸运地获得首届鲁迅文学奖,当时还年轻,并不觉得文学奖有那么重要,甚至觉得自己还可以写出更多的比获奖作品更好的作品。一晃二十五年过去,才发现突破自己并不容易,而要获得文学大奖何其难也。是的,写作并不是为了获奖,但获奖对写作一定有帮助,尤其是对像我这样不著名一根筋的作者帮助更大。

舒晋瑜:您怎么理解一根筋?

东西:一根筋就是写作的执念,从决定吃写作这碗饭开始,我就常常提醒自己:你写的作品有意思吗?它是别的作品的重复吗?拜托,别只讲故事,能不能有点新意?这些问号一直伴随着我,一直伴随我在电脑键盘上敲击完《回响》的最后一个字——真的和我过去写的长篇小说不太一样,与别人的写作方法也不太一样。我毫不犹豫地向人物的内心深处写,在心灵里寻找折射后的现实、加工过的现实、变形的现实,努力寻找何以变形何以被这样加工何以被这样折射的原因,相信每个人对现实的加工就是他们的认知、人生态度甚至是他们的哲学。

这样的写作探试让我兴奋,让我想起20世纪八九十年代的阅读与写作。那时我们喜欢阅读有难度的文学作品,喜欢为那些哪怕贡献一点点新意的小说击掌。正因为拥有那样的经历,才有了《回响》对那些文学观念的呼应。

编辑/王静