李健鸣 1943年12月21日生于上海教育世家,父亲是陶行知的首批弟子之一。 1961年考入北京外国语学院。毕业后分配至北京第二外国语学院任教。 常年参与并推进中国戏剧舞台从传统到先锋的探索,并长期从事德语教育和翻译工作,著、译成果丰硕。 翻译作品:《布莱希特论戏剧》《爱的艺术》《善恶的彼岸》《常态下的癫狂》《同情心的丧失》《思维的艺术》《莱辛戏剧七种》《白色的房间》《毒》《大门之外》《哈姆雷特》《浮士德》《伽利略》等。 编剧作品:《三个女人》《爱情的印象》《围城》《赵氏孤儿》《等待戈多》《大鸟》《六个寻找人间的亡灵》《孤独的散步》《姐姐妹妹》《屋顶上的奥菲莉亚》《隔离》《蛤蜊》等。 2024年1月23日逝于沪上,享年80岁。

编者按

与李健鸣老师微信结识于2023年中秋,评论家张敞介绍她给我写专栏。

当日我说:“天下最美好的编写关系建立起来!写个您亲历的中国戏剧史。”

她给专栏起名“遗憾人生”那天,跟我说:“可惜你离我太远,不然可以一起开心大笑!”

她的第一篇专栏见北青副刊,是2023年10月23日。交稿那天她还发了两个新写的剧本给我看。接下来我们一边美好地合作,一边共同揪心陷于逝母之痛的朋友。11月11日,我在北京看话剧《静静的顿河》哭到厌世,她在我朋友圈跟帖:“不要哭了,世世代代都这样!有快乐必有痛苦!”再后来我“中招”发烧,她给我寄铁皮枫斗颗粒和一本她翻译的“尼采”。

她最后一次给我交稿是12月7日,两篇,她说:“你喜欢就好,我很多时候无法判断!这里阳光明媚,我又可以写作了!谢谢你!”

1月23日下午,我们正在群里商量为她做点什么,突然希米姐姐说:“李老师刚刚走了,等会儿再说……”

后来读到讣告,我才知道她80岁!开始给我写专栏的时候,她79岁。时间感有问题的我,居然一点儿意识也没有。

她留在我电脑里的两篇专栏,我最后一次问张敞“什么时候发合适”,是30号,“头七”。

专栏其一,是写1994年林兆华那版《浮士德》,李健鸣老师翻译的剧本。我约杭程写了一篇回忆,那时他与林兆华相熟;约了李晏,要他当日拍的剧照。

14岁江易阳同学的文章是昨天上午希米姐姐给到我的,让我决定做今天这一版文章。

本文大标题取自张敞为李健鸣老师所作挽联,现附张敞相关说明如下:

学贯中西,能兼著译,哈姆雷特有余音

柳絮才华,林下风气,奥菲莉亚失知己

半生翻译,半生戏剧,九万里则风斯在下矣

一腔纯真,一腔痴爱,八十岁而月出其中乎

昨日希米老师拜托我为李健鸣老师拟挽联,未曾拟过,只得献丑,试笔数则,此为其二,还有更长的几则。此两则,前一则,因李老师翻译《哈姆雷特》且做剧本《屋顶上的奥菲莉亚》;后一则,“九万里”句出自庄子《逍遥游》,“月出其中”据曹操《观沧海》化之,所谓“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”

人间雅俗1

回忆与李健鸣先生

◎江易阳(14岁,八年级在读)

去年末月21日是李老师的生日,那天,我将这几年深切的感恩寄托于蛋糕和花中在那天送给了她,我并没到她家里为她庆生,无不因想着往后的日子尚有许多。毕竟在那时,相见又平凡得那么简单。

所以后来得知李老师已住院时候,我无法隐藏心中万分错愕,开始有一种糟糕至极的感觉。像是早有的预感盈满着我的内心,我憎恨这般的感受!而一周前,上帝宣告了她的最后一次生日,和我的最后一节德语课,天空飞翔过了一只孤鸟。这好似晴天霹雳般的消息,将每一个在人间爱她的、她爱的人卷入一片灰色的世界,带来无尽的哀伤与痛苦,迫使我们的思绪进入那陈旧的,一成不变的回忆……

岁月的长河可以溯回四年前的夏天,当我吐出第一个德语单词的那一刻、那一秒,我和李老师的道路就注定会相交。那年初秋,李老师成为了我的德语老师。第一眼见到她时,我便觉得她和我所想象的很不同,她的眼睛好像时刻能闪烁出一种光芒,显示着她那不会被年龄左右的美丽与高贵,且这种高贵是完全不会与她温文尔雅的谈吐显出的慈爱相矛盾的,“Wie heiβt du? ”(你叫什么名字?)她说德语时又会向我诉出了一种优雅。

她和许多老师教授也不一样,她总能“摘下头衔”和我交流。她见我一直叫她李老师,皱了皱眉头:“别那么拘束,不用管我叫李老师,直接叫我奶奶就好。”她总是那么亲切,就像我如今念起的也并不是“李老师”,而是敬爱的奶奶。

跟“奶奶”学德语可以用三个词来形容:舒畅、愉悦、充实。她拒绝中国人学英文惯常的那种教育模式(甚至能感受到她对此有所抵制),每一次课后,她不会问我:“知识点都记住了吗?”而是会问:“感觉自己德语说得流畅吗?”

每当聊及有关中国教育,李老师总说:“别的我不知道,但中国人教外语总是重在让学生‘抄’‘背’,而不是‘说’。真正教语言也不应该是花好几节课过多去细教语法,而更应该先培养语言沟通能力和语言组织能力。”

所以,哪怕有时不知道第三第四格这样复杂的语法规则,我也仍然能依照语感去说德语。奶奶肆意地包容我对德语与德国的懵懂和好奇,会与我讲解有关德国的种种——德国的文化生活、德国的肉铺、德国的图书馆和欧洲对于知识产权的重视,德国人生病时吃的药,东德和西德……

她也会将复合词的趣味娓娓道来,比如“Glühbirne”(灯泡)这个单词,它就是glüh(end)birne,也就是“发光的梨”。“Kopfkino”可以分解为Kopf和Kino,“大脑电影院”便是脑洞……这些都让我们时而大笑起来。

不知何时,我肯定是从很早的时候,我们之间“师生”的屏障便消失了——也许原本也就没有所谓的屏障——我们是真正的忘年之交,好似挚友一般,令交谈冲淡时间流逝,我们聊教育与学术,书本与戏剧,家庭与生活……

聊起我的弟弟和她的孙子,奶奶总叹一声气说:“现在的孩子真是辛苦,成天卷这卷那的。”说完就哈哈地笑,我也跟着笑。我家经常换住家阿姨,奶奶一想到就会问我:“阿姨最近怎么样?烧得饭好吃吗?”我们从泰戈尔聊到(史)铁生先生,从《哈姆雷特》聊到《海蒂》。我们的相遇始于德语,但绝非终于德语。

去年深秋,我们相约一同看北京人艺赴上海演出的话剧《雷雨》。奶奶说我们需要早到一点,她先要见一位很多年未见的老友。记起当时车子堵了,接待奶奶的北京朋友在微信上给她发了条消息:“您不着急哈,我在这咖啡店门口呼吸呼吸新鲜空气。”她调侃道:“上海哪有新鲜空气?”然后咧嘴笑了笑。

七点多的戏,驾驶员大概五点半左右就把我们送到了。奶奶腿脚一向不是很利索,我和那位北京朋友便一左一右搀着她去咖啡店。奶奶和北京朋友相邻而坐,我坐在奶奶对面看书。他们在聊那天即将要看的《雷雨》。记不清当时他们聊到什么,只闻奶奶轻描淡写的一句话:“我活不了多久了,所以剧本方面我要多给剧院做点事,我想让那些年轻的演员多多表现,多发光发热。”

如今再忆起来,这话是多么深沉又厚重啊!她的无私,又能被多少人瞧见?

那是我第一次正式地带着思考、主观的眼光去看一部戏剧。无论剧院的气氛抑或是演员,都令我体验到前所未有的感受。庆幸我能够和奶奶交流对《雷雨》的观感。如今,我又多么深切地想与她再次交心,在星期日再次拿着德语书去找她上课,多么想再和她同看戏剧。这逐渐也在我内心堆积,成为一种无法填补的遗憾——我又怎能预料,我人生的第一部戏剧,竟是她人生看的最后一部。

还有一个遗憾留藏在我的心里——那部永不能再向前推进的戏剧剧本。

看过《雷雨》过后,我与我的同学也为十四岁生日写了一个戏剧剧本。想起那个午后,我带着剧本找奶奶修改,我们为此讨论了许久。我没想到,奶奶对这件于她而言再小不过的事竟然如此认真,让我在幸福之余略感压力。那天回去,我彻夜未眠地改稿,一次又一次,一遍又一遍。可最终因为种种原因,这个剧本荒废了。我和奶奶谈到时,明显能感受到她夹带在字缝间的惋惜。

这份遗憾,是来自于辜负的遗憾,是莫名而起的内疚,在于无法挽回的痛苦!我试着将这份发自内心的痛转化成坚定,坚定地去传递戏剧的火炬,这是我向奶奶始终如一的承诺。

奶奶走后的几天,我始终逃不出这哀情之笼——每天听着自己钟爱的歌曲,那些原本活泼的音符仿佛都变成了忧伤的旋律。好似每每向外伸手,就会被困得更深。这几天像是一场历练,我反反复复读文汇网上有关奶奶的每一篇文章,试图在这望不到头的煎熬中寻一片她的影子,捉一分她的光,执笔写下表示我悼念的词句。

我很庆幸也万分荣幸能参与奶奶在“上海十年”中的四年。我无比想念她,这使我自始至终无法理解与面对生死带来的永恒,亦无法接受仅仅只能将她封存在回忆之中。死神无心,无情地挥舞他的镰刀,而我们只能接下这沉重的打击——有人坚强,在内心留下创伤;有人脆弱,被击下万丈深渊。一切在这片安逸中显得尤为唐突和冒犯……

但某时我可能也会转念一想,她将骄傲与美、真诚与爱,和对戏剧的热忱与真情挥洒在人间每一处属于她的角落,让人每分每秒、无时无刻不想起她,想起一个才华横溢的她,想起一个自由洒脱的她。兴许我们可以少一点悲伤,多一丝感慨与歌颂。

也许,我更愿相信这于她不是一种终结,正如文汇报所评:“天空没有翅膀的痕迹,而你已飞过。”这片黑色的世界,也存在几束光芒!而奶奶如同百合、紫丁、玫瑰……千万朵花结合的花蕊,她这是在草原上睡去,化作一片花海,永存于人间与天堂。

愿您安息,奶奶,李老师,李先生!

2024.1.30于上海

李健鸣(左四) 与王安忆、濮存昕、李六乙等在一起

遗憾人生4

中国人能让《浮士德》如此有趣

◎李健鸣(剧作家、翻译家)

爸爸书柜里的《少年维特之烦恼》一直是我中学时代的大谜团。我总觉得这个故事不可思议,我完全不理解这种极端的烦恼。那时的我还完全不懂心理这个概念,所以当然也就不明白抑郁会致死的道理。但我记住了文学巨匠歌德的大名。没有想到的是,后来我学了德语,能看他的原文,似乎也有了判断作品的能力。

和歌德相比,我更喜欢海涅,在我的眼里,海涅要风趣得多,他的讽刺诗常让我感叹,他的游记也写得栩栩如生。当然德国文学宝库的皇冠永远会戴在《浮士德》头上,这部具有强烈哲学味的诗剧一开始会让所有人望而却步,但一旦你勇敢地步入,会享受到不可言喻的清醒和喜悦。浮士德不懈的追求在很大意义上寓意着人类的一个永不过时的梦。

上世纪八十年代,我在德国看过两版不同风格的《浮士德》话剧,一版完全是古典主义的呈现,令人感觉乏味。另一版出自当时“四大名导”之一尤尔根·弗里姆之手。舞台不沉闷,演员也很出色,特别是还有笑点,对这部严肃有加的作品来说,当时是个很大的突破,但我还是不过瘾。于是萌生了在中国排练《浮士德》的念头。

没想到这个固执的念头最终真的变成了现实,而且是绚丽的现实。

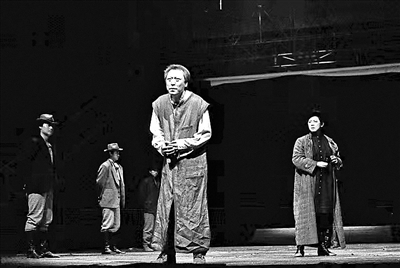

1994年由林兆华执导的《浮士德》在北京上演,除娄乃鸣出演摩菲斯特外,其他角色均由中央实验话剧院的演员担纲。导演坚持要演上下两本的《浮士德》,我一开始吓了一跳。但主创们丰富的想象力让我放弃了顾虑。我翻译并进行了删减,开始排练。

演出是成功的,大幕一拉开,一辆破旧不堪的奔驰吉普车开到台上,开启了浮士德和魔鬼的争斗之旅。演员的表演真是十分精彩,舞美也让观众看到天上的飞船、漂亮的剪影等等。汪峰和他的“鲍家街43号”乐队也做出了独有的贡献。

我当时想,也只有我们这群中国人能让《浮士德》这部剧变得如此有趣,又保留了原剧的意义。我当时特别兴奋,因为从德国来的一个演出商无比激动,他说,这也是他看过的最好的《浮士德》版本。他决定让这个剧去德国上演。

正当大家兴致勃勃准备出行时,德国文化机构一个头头说了不该说的话,害得我们只能放弃演出。

我至今都为此感到伤感,因为这样一台《浮士德》一定会震撼德国的戏剧舞台,会让他们感到惊奇。我们失去了一次真正的文化交流,而这几乎成为历史的遗憾了!我知道我的这个梦破碎了,因为演出有很强的时效性,重新组成演出队伍也十分困难。而我本人也离开了戏剧舞台。

2019年我朋友从德国引进了默剧《浮士德》。虽然只有简单的剧情介绍,没有台词,也看得我热血沸腾。真是一台有趣的演出。我当时问过自己,不知歌德看到他的文学巨作变成了默剧会有何等感想,是高兴?还是觉得这是一个谜团?2023.12.7

戏梦人生1

看个《浮士德》也不简单

◎杭程(戏剧人)

没有文学爱好者不喜欢歌德的,没有戏剧导演不愿意排《浮士德》的,没有一个自以为知识分子的人没有追问过自己:你用自己的灵魂跟魔鬼做过交易吗?

排演《浮士德》不简单,它需要真诚和勇气。

1994年5月31日的中央戏剧学院实验小剧场,随着哐当一声大铁盖打开,倪大宏从发光的铁笼里钻出来,一场激情澎湃、想象非凡的关于灵魂思辨的闸门便被打开了。上帝拿着话筒穿着睡衣,站在一个铁架制作的天桥上跟魔鬼摩菲斯特打赌,摇滚乐大作中一辆破吉普狂野地开上舞台,遥控气垫船飘摇着飞上二楼观众席,高大的裸体石膏像炸眼地悬浮在空中,简单的影子幻化出宏大的战争场面……

我特别喜欢李健鸣翻译、林兆华导演的《浮士德》,娄乃鸣饰演的摩菲斯特自由放松,倪大宏老年浮士德的沉稳老练,夏力心极好的爆发力……喜欢那个戏的演员,喜欢那个戏的舞美,喜欢那些富有诗意的台词——“只有那些每天去夺取自由和生活的人,才能把自由和生活享用”……那些精彩的语言和充满想象力的场面令人吃惊和向往。

那时的戏剧人内心充盈,有着自己独特的戏剧想象和强烈的实现冲动,那种想象和冲动就是他们的力量。到今天我都这么认为,《浮士德》是当时戏剧舞台上最天马行空、最富创造力的一部作品,在表演上、在舞美上、在观念上都堪称先锋的典范。

《浮士德》我看了两遍,那年6月3日又去了一次。每次看完都要在南锣鼓巷里喝酒,那时候我还很年轻,和朋友热烈地讨论和感慨。这条坐落着中央戏剧学院的老胡同也还没什么人知道,只有一家酒吧,谈人生啊谈理想谈哲学啊特合适,在那样的环境那样地看戏那样地谈论一个戏的劲头,已经很久都没有了。

排《浮士德》不简单,回忆起来也不简单,那同样需要真诚和勇气。岁数大了,还敢问自己一句:你用自己的灵魂跟魔鬼做过交易吗?如果你足够真诚地回答,没有。那才真正说明,你不仅读懂了歌德,你也真的无愧于你自己。

排戏看戏都不简单,意义不过如此。2024.1.30

1994.5.27《浮士德》(编剧:歌德[德];翻译:李健鸣;导演:林兆华)

剧照摄影/李晏

供图(除标明外)/雨驿