◎李方

2003年,为编《穆旦诗文集》,经诗人杜运燮先生介绍,我与杨苡老师相识并通信。虽仅存短信六函,却对诗人穆旦(查良铮)的生平考证与诗文发掘弥足珍贵。信中给予我的精神砥砺与陶冶更是永难忘怀。

穆旦自西南联大开启现代诗艺探险,历经滇缅抗战、颠沛北归,负笈芝加哥大学、辗转回国,执教南开大学、蒙冤“枷戴荆冠”,于困顿中翻译普希金与拜伦、艾略特与奥登,并在沉寂中恢复与友人的通信、甚至抄寄诗作悄然往来,终因突发心脏病而过早离世……始于西南联大、亲历波诡云谲的历史巨变,杨苡是活得最久的穆旦的同学,也是相互始终保持通信的友人,又是为现代诗坛成就超卓的穆旦诗歌从尘封中复出、跨世纪传播而奔走尽力的同仁。

“颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也。”(《孟子·万章下》)杨苡晚年,亲自撰写或接受访谈,复现了穆旦生平与创作的诸多往事;同时,对于穆旦诗文的发掘及其年谱的编纂,又保持着“同代人”的严谨审慎。例如,对于署名“城隍庙小学第二年级生查良铮”的短文《不是这样的讲》(天津《妇女日报》1924年3月16日)是否收入《穆旦诗文集》,在我收到的第一封来信中,杨苡老师便直抒己见:“算起来诗人写这篇时不过六岁多,也算是‘神童’了,也看出他从小对富人的反感。但这是否有必要收进集子里,我很怀疑。”(2003年7月6日信)

当我去信向她索要简历,一是为编委会的组成,二是用于入选诗文与所附年谱的注释,三是穆旦早期抄赠给西南联大同学的一篇诗作,杨苡既是当事人,也是原始文本的提供者,收入诗文集有必要说明背景出处。杨苡老师在回信中写道:“请原谅我至今才寄‘简历’,其实我始终心里以为不必要,最多一行介绍即可。……我对他(穆旦长子查英传)说:‘这是你父亲的书,没有必要多介绍别人。’事实是:他父亲也不需要别人的名声去抬高威望的。”(2003年10月23日信)。

然而,为收集穆旦史料,杨苡老师不顾高龄且不遗余力,介绍亲历者、走访当事人,亲自电话联络、书信索寻。仅是在这封信中,老人家就提供了西南联大穆旦的三位同学陆智常、江瑞熙、张定华的地址和相关背景,不仅提出寻访线索与侧重点,还提前告知三方家属以备接待访谈:“这三人是穆旦不同时期的知交。虽然江已逝世,但你若要查询江的简历,江对查诗人某个时期的了解,或陆和查在四十年代的交往,也许这三个地址会有用的。”也正是在这封信的结尾,她才附上自己的简介,并代写了“江瑞熙简介”。

次年2月13日,杨苡老师来信:“附上我在家找到的巫宁坤(西南联大、芝加哥大学同学、南开大学同事)旧作,供参考。查英传常来电话,比较细心,我尽可能提供他信息。最近让他打电话给周定一(西南联大南荒社、高原社骨干成员),很有帮助。”对如何编好《穆旦诗文集》,杨苡老师作为过来人与当事者,也提出中肯的建议:“我个人以为全集前面的序不宜为仅上三个学者的文章摘抄,毕竟都是学院派的。我以为谢冕的《论中国新诗》(已获北京三联文艺评论一等奖)中必有论穆旦的,应当摘录。还有诗人周良沛写的(中国新诗穆旦卷卷首)你可能已收到赵蘅寄给你的那本小书‘穆旦诗选’。还有巫宁坤写的一篇都可以摘取一些,使前面的代序更丰富些,也表示众口皆碑。所谓‘代序’,也就是用了学者、诗人对穆旦的评价。对了,还有邵诗人(邵燕祥)那篇精彩的发言(已收入邵诗人最近出的集子中)也不能忘记。这样便有七位著名学者诗人对穆旦的评价。你看对不对?这样摘抄,我个人认为更能使人耳目一新。”(2004年2月23日信)

可谁能料到,上述两信竟是骨折手术后出院不久的85岁老人写于病榻之上。“我在床上,靠在靠垫上写信,很不好写。希望您原谅我的潦草。”遥想老人忍着伤痛写信的情景,读到信尾的附言:“一切从今年开始,必须乐观有信心!您见到苗子夫人时,她刚开过一次刀,不久又开了一次,最近又一次,(乳腺癌两次,子宫癌一次)人家也不在乎。”(2004年2月23日信)心中充满感伤与感佩。

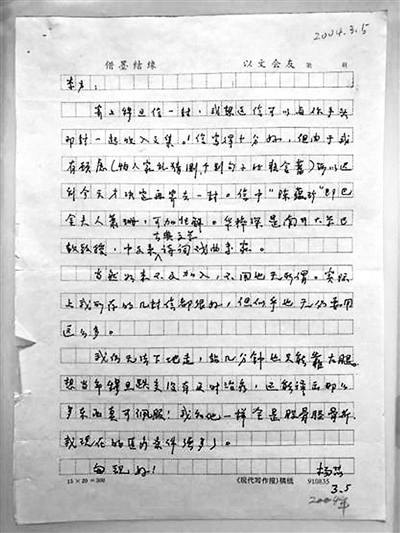

直至《穆旦诗文集》初版即将杀青,杨苡老师反复斟酌,又提供了1972年穆旦写给她的一封书信,并附函对32年前的特殊背景与文史价值予以说明:“寄上穆旦信一封,我想这信可以与你手头那封一起收入文集。信写得十分好,但由于我有顾虑(怕人家乱猜测,个别句子比较含蓄)所以迟到今天才决定再寄去一封。信中,‘陈蕴珍’即巴金夫人萧珊,可加注释……”写此信时,老人依然在与骨伤做着顽强拼搏:“我仍无法下地走,站几分钟也只能靠右腿。想当年穆旦跌交(跤)没有及时治疗,还能译出那么多东西,真可佩服!我和他一样全是股骨胫骨折,我现在的医疗条件强多了。”(2004年3月5日信)

寻线索、觅诗文、捐文献,怀挚友,忆往事、见真情,书信呈现的人格与情意,正与穆旦诗作《友谊》的意境与咏歌交相辉映、共振回响:

受到书信和共感的细致的雕塑,

摆在老年底窗口,不仅点缀寂寞,

而且像明镜般反映窗外的世界,

使那粗糙的世界显得如此柔和。

编辑/韩世容