庆祝建党100周年寻访北京红色地理

第7期东交民巷29、31号李大钊被捕地遗址

100年前的7月,中国共产党成立了。为了庆祝这个具有重大意义的年份,缅怀革命历史,弘扬红色情怀,北京青年报与北京市档案馆携手推出系列报道,以档案馆馆藏档案为依据,寻访北京红色地理,重温革命先贤探索救国的真理,追寻民族觉醒、奋进的伟大道路。

王兰顺带领“青睐”会员寻访东交民巷

地标

6月12日上午,“青睐”会员们和北京市档案馆专家王兰顺在东交民巷北侧的圣弥额尔天主教堂准时集合。东交民巷作为曾经的使馆区,见证了中国百年外交史,道路两旁的西洋建筑还在向过往的人诉说着曾经的历史。如今,从位于东交民巷最东头的崇文门地铁站一出来,就能看到路边竖立的一个标志牌,指向西的箭头上写着几个字:李大钊被捕地遗址,这正是我们此次寻访活动的地标。

不起眼的“苏联豁子”

李大钊就是在这里被捕的

我们的寻访从王兰顺对东交民巷历史的介绍开始。他说,过去东交民巷地区集中了众多公使馆,被称为“国中之国”,当时使馆界外设有铁栅栏、围墙和铁门,不许中国人随便进入。一路上,我们经过了比利时使馆旧址、法国使馆旧址、法国邮政局旧址、日本公使馆旧址、日本横滨正金银行旧址等地。在如今的北京警察博物馆前面,王兰顺驻足跟会员们介绍说:“这里过去是美国的花旗银行,它的对面就是苏联使馆所在地。你们看到的这个大门就是仿苏联使馆大门,是2001年按原状在原址复建的。”

王兰顺说,《辛丑条约》签订后,帝国主义列强纷纷在东交民巷修复使馆,当时的沙俄也在使馆西侧划地,添建兵营、设置武官楼。1917年俄国“十月革命”爆发后,对应公使馆区域的驻军开始分批撤返,1924年后,旧兵营部分地权交还中国,但大部分占地仍归当时的苏联使馆及武官处延续使用。从苏联使馆旧址继续往西走,右手边有一条不起眼的小甬道,王兰顺带领大家拐进甬道停了下来,他介绍说:“这里就是旧俄兵营与苏联使馆中间的夹道,当年叫做苏联豁子,李大钊就是在这面墙里的兵营被逮捕的。”如今的墙上还保留了一块青石路牌,上有英文“USSRENBASSYCOMPOUNDLANE”(苏联使馆内部通道)和中文“苏联豁子”,不过“苏联”两个字已经看不清了。

1926年3月18日,李大钊发起组织北京各界民众在天安门前广场举行反对日本等国要求大沽口撤防的大会。会后,游行队伍到段祺瑞执政府门前示威,遭到当局血腥镇压,史称“三一八”惨案。惨案发生后,军阀当局疯狂搜捕革命志士。3月底,李大钊和国共两党的北方领导机关一起,迁入位于东交民巷使馆区的旧俄兵营内,继续领导北方革命斗争。

4月,奉系军阀控制北京后,力主“讨赤反共”的张作霖也开始通缉李大钊等人。不久后,军阀当局就察觉到了李大钊等人在东交民巷的活动。这些都反映在档案里,比如8月7日京畿卫戍总司令部通报“查赤党匿居东交民巷……”,又比如12月10日,京师警察厅侦缉处处长吴郁文的密报中这样写道:“有一年约三十余岁,身穿灰布皮袄、青呢马褂之人,至邮务管理局内在五十三信箱取去报纸四卷、信件一封。当经侦探高玉等跟踪尾随,至东交民巷地方,见该取信人进入俄国兵营。因守卫森严,碍难在彼久站,等情具报前来。”

苏联豁子

抓捕前一天

一封信确认了李大钊的藏身处

由于叛徒的出卖,京师警察厅在1927年3月已获知国民(党)北平特别执行委员会即国民共产党市党部设在东交民巷俄使馆内廿八号房,李大钊、李石曾等十余人均住在馆内。

1927年4月初,张作霖作出了闯入东交民巷捉拿李大钊的决定。但因为行动涉及外国使团,为了能万无一失地实施抓捕计划,警察厅可谓挖空心思。王兰顺告诉大家,据京师警察厅行政处二科科长吉世安的口供,就在行动前一天,他通过私人关系找到苏联大使秘书毕德诺,谎称自己是李大钊的朋友,有一封信需要交给李大钊。毕德诺见信件内容是“外面对你风声甚急,请多加注意”,就相信了吉世安的话,交代自己的仆人前去送信,警方通过跟踪送信人再次确认了李大钊确实是住在旧俄兵营内。

随着风声越来越紧,李石曾、顾孟余等国民党左派首领先后离京。王兰顺说,其实李大钊是有机会脱身的,大家也都劝他赶紧转移,但他坚持继续留在北京,“一方面是因为他觉得北京还有大量革命工作需要他去做;另一方面,李大钊认为这里是使馆区,享有治外法权,奉系军阀是不敢闯入的。他没有想到张作霖是很野蛮的。”

李大钊牺牲当日

临刑前毫无惧色

第一个走上绞架

1927年4月6日,张作霖手下的警察厅厅长吴郁文率领三四百名军警进入了东交民巷,逮捕李大钊等共产党人、国民党左派和苏联人共60余人,并查抄了大量文件。为了把查抄文件尽快翻译出来,京师警察厅还专门成立了临时编译会,对外公布说“搜出了苏俄赤化中国的文件”,并对各使馆开放展示,北京市档案馆内收藏有多份介绍使馆人员赴京师警察厅取阅俄卷宗的函件。王兰顺说,在张作霖的授意下,临时编译会甚至采取了伪造证据的方法来蒙蔽世人。

4月28日,李大钊和其他20位革命者在北京西交民巷京师看守所内被执行绞刑。关于李大钊在狱中以及行刑时的细节,一直都有不同的版本,比如有记载称李大钊在狱中受了酷刑,对此王兰顺介绍,从现在发现的档案里来看,没有这样的记载。不过他提到与李大钊同案受审的女共产党员郭隆真(化名郭林一)后来在辩诉状中回忆,“自被捕至下狱五十日间连审十数次,每于审问间必加极刑”,“十余枝枪刺向胸背,迫令一一供出。林一俱答不知,法官甚怒,先加辱骂,继以痛打”。“当时,对待一名女犯尚且如此,李大钊是否受到了严刑逼供,可想而知。”王兰顺说。

李大钊就义当天,被挡在京师看守所门外的记者及群众

关于行刑的过程,也是众说纷纭。据京师警察厅截获的上海《新闻报》驻京记者当天发自现场的电报记载:“用二马所拖之刑车五辆,将李等押赴地方厅之看守所内绞决。李大钊临刑前毫无惧色,第一个走上绞架,从容就义。”王兰顺告诉“青睐”会员们,有的记载说李大钊前后被来回绞了三次,也有人说绞刑架是德国进口的,专门为李大钊行刑而订的,这些都是无稽之谈。

档案

正在北京市档案馆举办的“播火——李大钊革命活动档案史料展”上,有20余件档案是首次向社会开放,一件件档案连同历史照片,从多个角度全面呈现了李大钊被捕牺牲的细节。

【勾结】

实施抓捕前两天

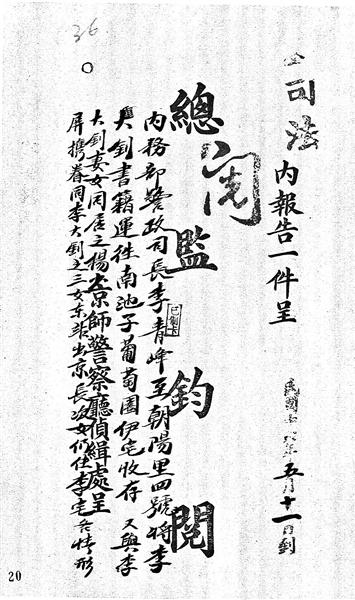

张作霖派人秘密拜访公使团团长

众所周知,根据《辛丑条约》规定,使馆区中国军警不准入内,享有治外法权。那么,张作霖是如何大张旗鼓公然进入使馆区抓人的呢?这从一份京师警察厅请求荷兰公使协助检查东交民巷共产党人藏匿处的公函可以看出端倪,这件档案在展览中首次面向公众开放。

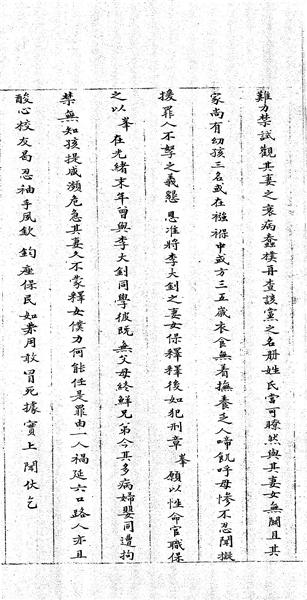

据探报并陆续获有证据多起,确知近有多数共产党人藏匿于东交民巷之远东银行、道胜银行公司以及庚款委员会旧址一带房舍。并有该党重要党员李大钊、李石曾、吴稚晖、邓文辉、谭祖尧等十余人,均在该处按期开会,选举代表,派遣人役到处分送党政文件,煽惑学生工人……本厅为计划派遣宪兵和警察预防扰乱地方治安,保护外侨安全起见,不得不迅取断然之处置,计派宪兵警察至该党人匿居以上各处所严密检查,敬请贵使以公使领袖资格对于上项处置予以同意并尽力协助。(见图①)

4月6日上午10时许,京师警察厅总监陈兴亚率领警察、宪兵、便衣侦探300余人,来到东交民巷,向时任公使团团长的荷兰公使欧登科递交这一公文。欧登科立即代表公使团在该公文上签字。很快,大批军警进入苏联使馆进行搜查。

事实上,在两天前的4月4日清晨,安国军总司令部外交处长吴晋奉张作霖之命秘密拜访了欧登科,说服他同意军警进入东交民巷使馆区缉拿李大钊等。他的理由是十月革命以后苏俄宣布取消与中国政府签订的一切不平等条约,这样也就等于放弃了《辛丑条约》中规定的所谓外交使团在中国的治外法权。在随后举行的公使国会议上,帝国主义各国出于自身的利益以及对苏联的仇恨,一致同意中国军警进入使馆区对苏联使馆进行搜查。

【抗议】

明明是帮凶却装模作样发出“抗议”

抓捕当日傍晚,欧登科向中国外交部递交照会,抗议军警“踰越所准许之权力范围”,搜查苏联使馆所属的旧兵营。那么,外国使馆的这一举动是何用意呢?所谓的“踰越”又是从何而来的呢?

该函是这样写的:

本公使徇京师警察厅之请,以辛丑签约国首席公使之资格会署传票,准许中国警察进入使馆界搜查远东银行、道清银公司及从前俄款委员会之屋宇。惟该项队伍于毗连前述屋宇之房屋,亦得进入,本公使至为憾惜。应请贵总长注意,至此种举动踰越所准许之权力范围,本公使实不能置而不加抗议也。

该函和上述京师警察厅请求荷兰公使协助搜查的公函,都在字面上明确了搜查的范围是远东银行、道胜银行公司以及庚款委员会旧址。这样做的目的是为了给此次搜查活动披上一层合法的外衣,因为这三个地产属于私产,按照《中苏协定》规定,苏联地产,除真正由使馆用于外交目的外,都不能宣称享有治外法权。正如4月11日英国公使蓝普森致张伯伦的函里所说:尽管可以宣称,被查抄的所有地方都属于苏联使馆区域,但在此区域内的房屋,如果已租给银行和商业机构,肯定不能声称共享有外交豁免权……

但事实上,在远东银行等处,军警一无所获,而在紧邻的旧俄兵营里,查获到枪支弹药、旗帜、印章以及大批的文件材料。欧登科所说的“踰越所准许之权力范围”正是来源于此。

很明显,该抗议并非真心实意地反对奉系军警查抄旧俄兵营,而是唯恐这一举动成为今后侵犯列强特权的合法先例。这封冠冕堂皇的抗议照会,在严峻的事实下被撕得粉碎。首先,据蓝普森发的函称,4月4日那天欧登科召集各国公使举行秘密会议,“据说有四千只手枪被偷偷运入旧帝俄警卫兵营,从那里分发给在北京的骚乱分子”。也就是说,军警其实对苏联旧兵营已经提出明确的指控,而公使们并未提出任何反对意见;在批准警方行动的公函以及抓捕行动进行时,也并未采取任何措施加以限制。不仅如此,军警“非法”查抄之后,搜获的“叛乱”武器不足其指控的百分之一、二,之后,公使团竟然将原先的许可延长两日,以便军警继续搜检。

【搜查】

反咬一口军警称自己是“正当防卫”“迫不得已”

对于来自公使方面的抗议,负责搜查的京师警察厅又作何回应呢?关于行动为何由刚开始声明的查抄银行等地扩展至兵营,一份4月21日侦缉处、内左一区警察署给京师警察厅的呈是这样解释的:

六日午前十时,率同员探、军警驰赴东交民巷俄使馆、庚款委员会附近等处。甫至该会门前,即有俄人一名首先开枪……斯时我之军警均已分布西面各门,隔绝交通,尚无阻碍。惟至该处之第一门时,查该院内系武官宿舍,尊重国际礼节未敢遽加搜检……不意查视之际,该武官室之西偏二十六号屋内突兆焚如,遂即一面扑救,一面搬运该屋内之文书簿册,乃知该处文书以及烧残汉、俄文件多系党人重要文书,并有枪支子弹多件,正扰攘间,复于屋内发见俄人数名盘踞屋内,在彼肆形焚毁文件……各处搜寻,直至二十九号、三十号屋内始将李大钊、谭祖尧等人搜获,并检获宣传赤化印刷品及党中重要文件多件。

在这封呈信里,军警给出的说法是他们本来无意进入武官室内,因武官室内突然有人焚毁文件,军警帮忙搬运文书时才“意外”搜获“党人重要文书”。接着,侦缉处提到了来自苏联使馆和欧登科的抗议,并为自己百般辩解:

至该院二十六号因系外人住所,未便进入。乃发见火警,自不能不饬内救护,旋即查获证据多件。此外,决为何项情形。惟军警入门之时,华人、俄人或竟鸣枪,或极凶暴,或已纵火,该军警、长探等为正当防卫、保护安全并恐湮灭证据起见,迫不得已,只得限制自由,以免意外枝节。

一起针对共产党的白色恐怖事件成了“意外”、“正当防卫”和“迫不得已”,由此,我们可以看出军阀当局企图颠倒黑白的丑恶嘴脸。

【斗争】

从始至终坚称自己是“国民党左派”

鉴于奉系军阀有宽待国民党而严惩共产党的意图,为了尽可能在军阀屠刀下保存革命有生力量,李大钊和一起被捕的革命志士在审讯中从始至终都答复自己是国民党左派,没有一名共产党员泄露自己的真实身份。

王兰顺告诉大家,在狱中,李大钊并不是倔强地硬碰硬,而是采取迂回的斗争方式。他几乎回答了审讯中提出的所有问题,却从未透露中共党组织活动的任何有效信息。李大钊狱中供词之一称“我在北方区担任特别市党部政治执行委员,我的职任就是关于政治军事对中央党部报告,其市党部的组织另有部长管理,我不过代管党务。”(见图③)在另一份证词中关于自己的身份,他回答:“我前充任北大教员。因党员资格,被举为国民党中央执行委员会政治委员”“我是国民党左派。主张打倒帝国主义,取消不平等条约……”“我们左派与共产党是混合的,并非分立的”。针对“你是左派首领,左派与共产混合,当然你就是北方共产首领”的质问,李大钊仍然答复“我是左派首领。”

对于讯问中有关国民党方面的问题,李大钊如实讲出国民党特别市党部在全国设立的情况。当时奉系军阀、直系军阀控制的地方局限于北方,即使张作霖知道了国民党在南方设立党部及其大体组织情况,也是鞭长莫及;对于张作霖等控制区域内国民党的有关情况,李大钊则以简短的“说不清”来应对。而他所提及的国民党要员均已离京南下,奉系、直系军阀对他们也是无可奈何。

李大钊直到行刑都没有暴露自己所担任的中共北方区执行委员会书记的具体职务和中共党组织的活动机密,被捕时确认的身份是“在北京大学当教员”,历经反复审讯,在提交法庭的受审人员名单中,能够最终确认的李大钊身份是(国民党)“中央政治委员会政治委员”。

虽然自始至终没有承认过自己真正的身份,但他最后却把所有责任和罪过揽在了自己身上。北京市档案馆收藏有李大钊的《狱中自述》一文,文中最后写道:

钊自束发受书,即矢志努力于民族解放之事业,实践其所信,励行其所知,为功为罪,所不暇计。今既被逮,惟有直言。倘因此而重获罪戾,则钊实当负其全责。惟望当局对于此等爱国青年宽大处理,不事株连,则钊感且不尽矣!(见图②)

(档案局部)

这是他的绝笔书,也是一曲革命者的正气歌。

【牺牲】

“某将领”一封电报促使张作霖对二十名被捕者重新定罪

张作霖不敢举行公开审判,但又想标榜司法“公正”,指令安国军总司令部军法处、京畿卫戍总司令部、京师高等审判厅和京师警察厅组成特别法庭,进行所谓的“军法会审”,以下为安国军总司令部组织临时军法会审成员名单:

审判长何丰林,主席法官颜文海,法官朱同善、傅祖舜、王振南、周启曾,检察官杨耀曾。

1927年4月28日上午,在京师警察厅南院大厅正式开庭,整个“会审”没超过七十分钟,便仓促以“意图扰害公安、颠覆政府,实犯刑律之内乱罪及陆军刑事条例之叛乱罪”判处李大钊等二十人死刑,宣判后立即执行。

王兰顺说,在这之前张作霖曾给其他军阀发了电文,除了阎锡山没回复,其他回应全都是“杀”,包括蒋介石所代表的国民党右派也是主张“杀”。最终让张作霖痛下杀心的是一封“急电”。

李大钊等人壮烈牺牲后,当时的报纸留有一些比较详细的报道,比如最先进行报道的北京《世界日报》,该报以《张作霖决处绞刑》为题报道了相关背景:“据复旦社云:关系方面传出消息,军法会审各委员,系采证据主义,凡无证据者,拟概予免究。最先只将证据充分之李大钊、张伯华二人判死刑,其余则未加可否。惟因某将领前晚来一急电,谓前方既宣明讨赤,后方捕获赤化要犯,久延不杀,恐不足以服各将领之心。张作霖乃命各审判官重为审讯,遂决定将李大钊等二十名处以绞死罪。”

【义友】

“远族”请求保释亲属“愿以性命、官职保之”

在逮捕李大钊等共产党人、国民党左派和苏联使馆人员的同时,奉系军阀对李大钊的眷属也不放过。李大钊夫人赵纫兰及女儿李星华、李艳华也同时被捕,羁押于京师警察厅。这时,李大钊的昔日同窗、时任内务部警政司佥事的李青峰仗义地站出来,给京师警察厅写了封信,请求保释李大钊的亲属。

以峰在光绪末年曾与李大钊同学,彼既无父母,终鲜兄弟,今其多病妇婴同遭拘禁,无知孩提咸濒危急,其妻久不蒙释,女仆力何能任?是罪由一人祸延六口,路人亦且酸心,校友曷忍袖手?……峰愿以性命、官职保之。(见图④)

这封呈信是首次面向公众展出,信中李青峰提出愿意以性命、官职作为保释条件,言辞恳切,拳拳情谊,读来令人感动。

反动政府在秘密杀害李大钊后,觉得继续扣押他的妻女已无用处,于当日晚将母女三人释放。然而,名为释放,实则是加以监视甚至骚扰。展览中还有一份档案,是李青峰为李大钊眷属暂移敝寓医养请鉴核备案给京师警察厅的呈:

彼之眷属既蒙钧厅开释,谊难坐视其飘零,业于昨日报明该管警察分驻所,遣令回籍,惟其妻患病甚重,只好暂移敝寓医养,由其二女服侍,一俟稍愈即行返里,所有故书残物送往亲友处代存。

关于这位李青峰,留下的记载并不多,但可以确认他是李大钊后事的一位重要料理者,曾被视为李大钊的远房亲戚。比如,1927年4月30日的《晨报》记载称,“李之远族李采言、李凌斗两人,偕二女兴华、艳华,一同赴长椿寺。棺木运到后,即在停灵屋内重新装殓。李妻因病不能行动,故入殓时仅有二女在侧。亲友到场照料者有白眉社等数人,情状殊为凄惨冷落。”这里的李采言实际上就是李青峰,采言是他的字,系李大钊在天津北洋法政专门学堂读书时的同学。1918年李大钊入北京大学任图书馆主任,其夫人孩子也由故乡大黑坨村来到北京长期定居,与李采言常有交往。

【藏书】

用洋车二辆将李大钊书籍等物运往南池子葡萄园十号伊宅

李大钊在《狱中自述》一文末尾处特别标注道:“又有陈者:钊夙研史学,平生搜集东西书籍颇不少,如已没收,尚希保存,以利文化。”在生命受到严重威胁时,李大钊仍不忘将毕生珍藏的文献贡献出来。但是,根据文献的记载,李大钊故居被查抄时,并未从其家中搜集到自述中提及的书籍。那么,李大钊的毕生珍藏,当时去了哪里呢?

5月10日侦缉处关于李青峰安顿李大钊遗物和遗属情形给京师警察厅的呈这样写道:

兹复据探报称,本月九日下午一时许,内务部警政司长李青峰至朝阳里四号,用洋车二辆将李大钊书籍等物运往南池子葡萄园十号伊宅收存。五时许,崇文门内苏州胡同舜记木厂伙计国敬铭即将朝阳里四号房接收。及八时许,该杨少屏同其妻杨祁氏及李大钊三女并女仆一名,乘京奉通车出京。李大钊之长女、次女均到站送行,旋即仍回李青峰宅。(见图⑤)

因为藏书不便携带,所以李大钊的遗属并未携带书籍,而是将其寄放在李青峰的宅子里,由李青峰进行保管。

1932年风暴已过,赵纫兰在老家给女儿李星华写信,要求女儿前往寺庙,让停灵六年的李大钊入土为安。因付不起寺庙提出的不菲的停灵费用,无奈之下,李星华只能请求父亲的好友周作人,希望变卖部分父亲的藏书,用以支付停灵费用及丧葬费用。

后来,李青峰因工作变动需要搬家,没有办法继续保管李大钊先生的藏书,将这些典籍寄放在孔德学校钱玄同的宿舍里。因为生活窘迫,李星华再次找到周作人,希望能够将父亲的藏书变卖。然而因筹钱一事流程繁琐,最终并未落实。

建党百年系列报道第五期

建党百年系列报道第六期

摄影/青睐会员荆洲 卫红 豆荚

文/北京青年报记者 陈品

编辑/王静