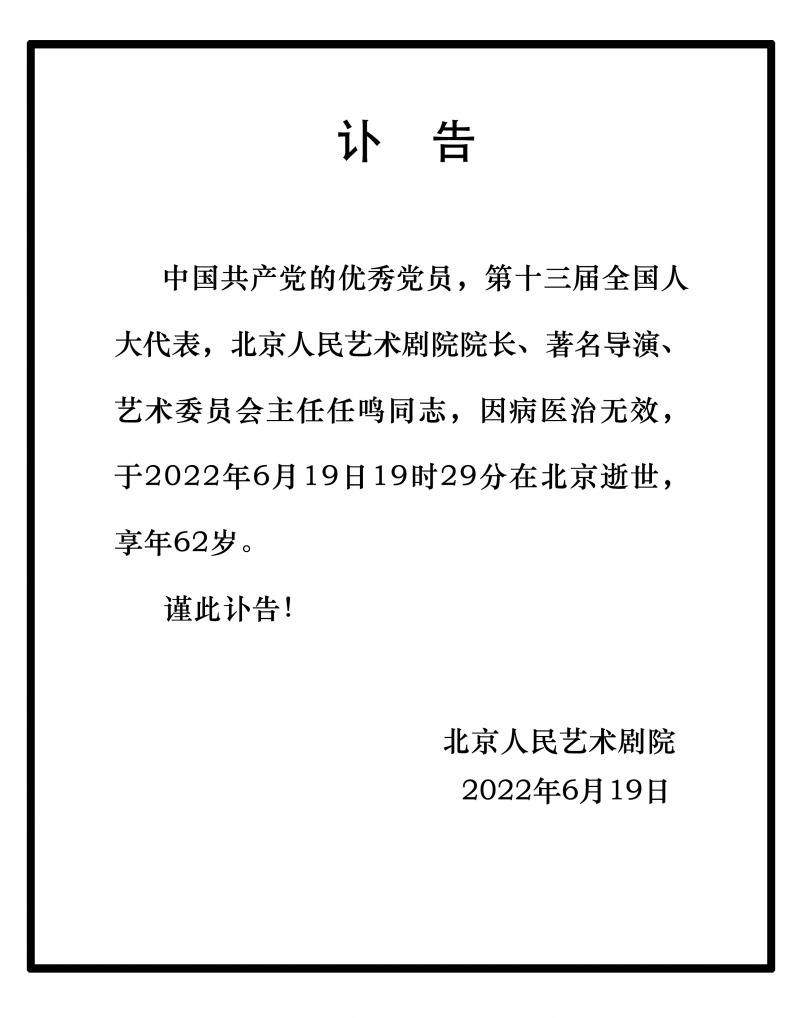

70周年院庆的钟声余音尚存,北京人艺却接连送走了两位重量级人物——七一勋章获得者蓝天野,以及现任院长任鸣。6月19日晚,北京人艺院长、导演艺术家任鸣,因病在京去世,当晚的舞台上正演着《阮玲玉》,舞台上的那束光也为任鸣照亮了回家的路……

*一米九的大个儿,却秉持稳重友善

作为人艺历史上第四位院长,任鸣的去世,在这样一个夏日的晚上,真真成了一件让整个戏剧界惦念的憾事。2014年6月10日,时任副院长的任鸣,在一场隆重的交接仪式上从张和平手中接过了这座殿堂级剧院的掌门人一职。8年来,他保持着一贯的稳重友善,不张扬没有侵略性,礼让,甚至吃亏,但不和任何人吵架不代表没有主见和思想,他坚持不与人争,是信奉钱钟书先生的做人方式,无声无息用作品说话。

近些年因身体状况不佳,原本一米九的大个儿也显得不那么健硕了。6月12日院庆纪念座谈会上,任鸣还在回望过去70年300多部古今中外作品的同时,憧憬着人艺的未来。本来他因年龄原因即将卸任人艺院长,但人生谢幕却赶在了卸任前,62岁虽不算是英年早逝,但对于一位导演来说,也正处于创作旺盛期,本来他还有很多事情可以做,导戏、教学、写书……

*曾经是“人艺的未来”,依然注视人艺的未来

35年人艺人,其中20年副院长,8年院长,当年以双5分入中戏,5年专业“学霸”,毕业时人艺、青艺、中戏皆抛橄榄枝,因母亲与人艺的渊源而义无反顾。他曾是于是之眼中的“娃娃导演”、“人艺的未来”,因为前任是力挽狂澜的张和平,任鸣的脚步走得踏实稳健。很多年他坚持不用智能手机,与同事朋友联络都是用短信,每年的春节,他都是赶在别人前发出祝福的那个人,无论对方是多“小”的朋友。

1994年,时年34岁、刚刚被任命为副院长的任鸣被当时的人艺第一副院长刘锦云带至老院长曹禺的病床前。《人民日报》刊发配图文字称:人艺院长与副院长相隔半个世纪。那一次,曹禺抓着任鸣的手说的三句话,改变了当时做戏天马行空的任鸣此后的人生轨迹——戏是演给观众的。

熟悉戏剧的人都知道,在此之前,任鸣的戏天上一脚、地上一脚,争议颇多。但那次与曹禺院长的简单交谈后,他走上了另一条路,而且一去不复返,“能够感觉到老爷子真怕人艺风格今后不能传承,他抓着我的手说的那番话,改变了34岁之后的我,让我一下明白了人艺的风格要大于某种我个人的风格,对我的影响一直延续至今。”此后,任鸣的导演风格同他本人的性格并行到了一条路上。

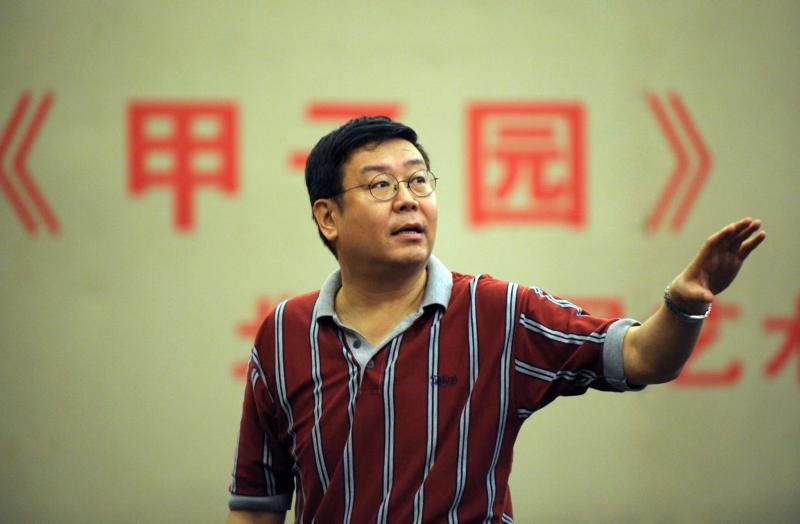

*创作黄金期走马上任,一口气推掉了六部戏

“我的目标是能导100 出戏”,任鸣曾说过,“我这辈子不是在排戏就是正准备排戏”,但是走马上任院长后,他毫不犹豫推掉了当年以及第二年要排的6部戏。任鸣说,一个导演的黄金时期是55岁到65岁,他上任时54岁,那时他已经导了70多部戏,但此后数量锐减,原本自己的黄金期却成了创作减产的青铜期。一辈子一个单位一个职业,这在人艺并不鲜见,“择一业终一生”在人艺也并非口号,而是许多人实实在在的艺术人生。

27岁进入人艺,两年后连四级职称都没有的任鸣被于是之引入艺委会;进入剧院的第7个年头,这个连科员都不是的小毛头一跃成为人艺副院长时,他刚刚从导演助理、副导演、联合导演一路走至独立执导,并以《北京大爷》有了点小名气。他庆幸自己曾历经曹禺、刘锦云、张和平三任院长,并与朱琳、于是之、林连昆、郑榕等艺术家都有过合作。曾经被艺术前辈欣赏提携,任鸣自己也养成了独到的阅人眼光,他会为没能留住人才而遗憾,如今人艺的多位青年领军也是他一手挑进剧院的,“人艺需要才华,这是一个姿态。”除了才华,任鸣说,“人艺也不应只为了票房,人艺话剧的高度就是中国话剧的高度,全国可以有很多院团做商业戏剧,但人艺必须艺术至上,因为这里更多承担的是戏剧和文化的传承,这个焦点不能模糊。”

*如果有一天我老了、没有太大用了,哪怕让我在人艺看大门我也愿意

很多年前,任鸣的第一个副院长办公室最早的主人是焦菊隐,当时这个里外间中里屋的主人是于是之,外屋则是林连昆,但由于两人都有病在身,任鸣被允许使用桌面,但不能动抽屉里的东西。“我当时拉开抽屉,里面有很多于是之的旧物—眼镜、放大镜、稿纸,很凌乱,但我能够感觉到这里的气场。”在他看来,“如果说有梦想,那么我的梦想在27岁进入人艺当导演那天起就已经实现了。”当年在“艺委会”,当着于是之、郑榕、蓝天野、苏民等人,任鸣曾经不敢说话,到被于是之点名“听听孩子怎么说”,以致剧院将三次为外国导演当助手的机会都给了任鸣,直到1991年《海鸥》首演后的庆功会上,有些微醺的于是之对他说:“来,我和人艺的未来干一杯。”任鸣说,“能力我不敢说,但我敢对是之老师说:我做到了忠诚。”

前些年,任鸣做了太多的主流戏剧,人们甚至不再用“才华横溢”来形容他,对此任鸣并不争辩,“我从小受的就是精忠报国的教育,如果赶上战争,我一定会上战场。在大是大非面前,我权衡的是最高利益。我做事有原则、有底线。那年《我爱桃花》去意大利演出,赶上汶川地震,我的行李已经上了飞机,但是剧院电话来了,我二话没说让工作人员把我的行李从飞机上拿了下来,赶回了剧院。”那些年,他也有按照自己兴趣去做的戏,比如《知己》、《我们的荆轲》、《梵高》,还有很多事都是因为剧院需要,他曾经说,“如果有一天我老了没有太大用了,哪怕让我在人艺看大门我也愿意。”

任鸣有这样一句自我点评:我的性格适合现实主义。就如同《天堂电影院》,儿时接触现实主义作品的经历决定了他后来的艺术选择。他常说:深刻不一定就要批判现实,批判现实有时反而显得功利,人性的深刻才是永恒。

艺术家不朽,因为作品永恒……

文/北京青年报记者 郭佳

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/贺梦禹