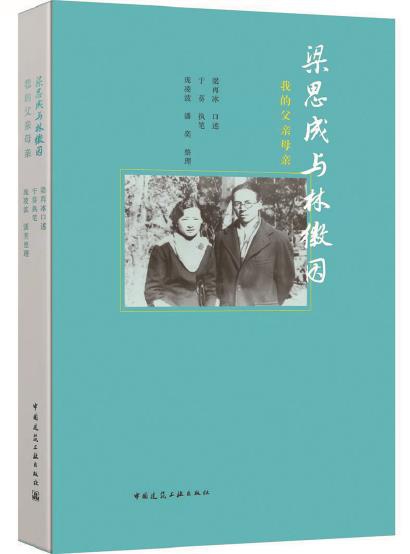

曾经一度只在建筑和文化圈立名的梁思成、林徽因,近年来,时常以特殊的方式进入大众视角,与之相关的传记夺人眼球、琳琅满目,或是刻意重塑或是选择性放大着另外一对似是而非的梁林夫妇。而这本《梁思成与林徽因》则独辟一径,梁林之女梁再冰的口述、孙辈于葵的执笔,不仅真实回应了那些夺人眼球的传闻轶事,更让我们得以走近那对在枪林弹雨的战争年代和百废待兴的新中国建设时期,仍然执著坚守着理想和信念的“山河之子”。

“建筑师”是梁林夫妇一生最为珍视的标签。从林徽因随父出访欧洲接触建筑学,到梁林二人共同留学宾夕法尼亚大学;从回国组建东北大学建筑系,到加入中国营造学社奔波于各地考察古建;从重回北京定居提出首都建设“梁陈方案”,到参与设计国徽和人民英雄纪念碑……梁林夫妇对建筑事业的矢志不渝,用梁再冰老人在书中的话来说,可谓是“热忱终生”。也正因为此,梁林夫妇借用了中国第一本建筑规范书《营造法式》的作者“李诫”的名字,为幼子取名“梁从诫”,意指要永生追从建筑事业。

在林徽因逝世后,梁思成亲手将“建筑师林徽因”这几个字铭刻在了林徽因的墓碑上,而事实上,从抗战爆发后到新中国成立前昔,林徽因已经十余年没有真正参与和建筑相关的工作了。面对梁思成常年奔波在四川、山西等地考察古建,她总是不得不退居“幕后”,心甘情愿当起“煮饭婆”,“一人承担所有的家务”,就连从昆明西迁徙宜宾李庄半个多月的旅程,也是林徽因一个人拖家带口独立完成的。就如同书中节选的林徽因与好友的信件所写:“我每日一起床就开始洒扫……在困难的三餐中间根本没有时间感知任何事物,最后我浑身痛着呻吟着上床,这就是一切。”

如此辛苦操劳家务的林徽因与流行文化里大家闺秀的浪漫小姐大相径庭,在最困难的时期,林徽因的命运又何尝不是广大知识分子的普遍命运。在《梁思成与林徽因》中,梁再冰多次提到父亲的好友“童寯伯伯”,而在童寯孙媳张琴记叙的《长夜的独行者》中,也提到了一段相似的经历:“童寯曾经为自己刻过一枚私章:童寯建筑师。然而去世时,他放弃建筑师的职业已30多年。”但即便是忍痛割舍了最钟爱的事业,转而以柔弱之肩扛起繁重家务,林徽因也总是能够“苦中作乐”,就像收录书中的一系列弥足珍贵的照片,无论是躺卧在病榻还是寄居在清苦的农舍,林徽因几乎都是满含微笑,就像汉学家费慰梅在她所著的另一本《林徽因与梁思成》中写到的——是巨大的幽默感支撑着他们的勇气。

无论是梁思成还是林徽因,渊源的家学都是塑造他们独特人格和人生履历的共同特质。跟随梁再冰的叙述,如果没有16岁那年随父亲林长民出访欧洲列国,可能就不会有林徽因“接触欧洲文化并深受影响”,也不会有他对英国人普遍爱好的“下午茶聚”的浓厚兴趣,以及在之后的人生旅途中,无论多么艰难多么困顿,都几乎从未停办过的“梁家下午茶”和“星期六下午茶聚会”。

同样,作为维新变法领袖的梁启超,在教育梁思成等子女时,也无时无刻不传承着他的中西文化融合思想,一边是每晚六点半梁启超总会对孩子们侃侃而谈他的国学研究,还会亲自开办“家庭国学讲堂”;另一边是他“鼓励年轻人走出国门”,也“一直有送儿女们出国留学的计划”。特别是每每到了人生的关键节点,梁启超的书信总会有如一盏引路明灯,在人生的十字路口,为他们拨云见日。比如新婚旅行时,梁启超提醒梁思成“你们学此一科,不到欧洲实地开开眼界是要不得的”;又如东北大学建筑系筹建时,梁启超又极力推荐他们参与其中,因为“有志气的孩子,总应该往吃苦路上走”;再如学成回国时,梁启超还是苦口婆心道“我怕你因所学太专门之故,把生活也弄成近乎单调,太单调的生活,容易厌倦,厌倦即为苦恼,乃至堕落之根源”。之后,梁思成作为中国第一代建筑教育家,一直奉行“东西营造方法并重”,“尝试着将西方建筑史和中国建筑史融合”,究其源头,自然是离不开梁启超对子女在青少年时期的耳濡目染。正因为此,梁思成化用父亲梁启超“饮冰室主人”的号,为作者取名“再冰”,既是纪念先人,当然更是寄希望梁启超“博采中西”的先锋精神,能在后世儿女中绵延发扬。

一方面是以“亲述”的口吻还原梁林本相,另一方面,对于坊间猎奇的梁林往事,梁再冰也以毫不回避的姿态作了回应。比如,关于林徽因和徐志摩,梁再冰写道:“妈妈始终尊重和感谢这位兄长式的‘老师’……但是她始终没有对这位当时已经娶妻生子却不满自己婚姻的青年的追求作出回应。”又比如,关于梁再冰和继母林洙,书中涉及不多的笔墨均以“继母林洙同志”称之,也留下了诸如“她一个人的负担太重了”这样的体谅之语。

俗话说:“大浪淘沙始见金”。在历史的漫漫长河中,喧闹和浮华的都将被洗尽,淳朴而本真的则必然得到沉淀。正如梁思成和林徽因,历史当然不会因为奇崛八卦而遮蔽他们对建筑事业、旧城保护和建筑教育事业的卓越贡献,也必将铭记住他们那些曾经灿烂、曾经艰难、曾经弥足珍贵的生命痕迹。

文/易扬

来源/文汇报

编辑/贺梦禹