从前在博物馆系统工作,见到不少植物标本展,曾好奇那个缤纷的世界,但因专业的隔膜,却不能说出什么道理。后梳理鲁迅抄录的《南方草木状》《释虫小记》《岭表录异》《说郛》等古籍,曾叹他的博物学的感觉之好。那文本明快的一面,分明染有大自然的美意,让深隐在道德话语里的超然之趣飘来,很少被人关注的传统就那么复活了。花草进入文人视野,牵动的是人情,慢慢品味,有生动的东西出来。在大地的草木间觅出诗意,深知风物岁时之美,作家中有类似修养的,不多。今人汪曾祺,要算其中一个。

眼前这本《古典植物园——传统文化中的草木之美》,让我很惊喜。作者汤欢是研究古代戏曲出身的青年,竟写出如此丰饶、美味的书来,以文章学的眼光看,已是耐人寻味。汤欢沉浸于此,不只是趣味使然,还有学术的梦想,除一般自然名物的素描,本草之学的拾遗,也有自己独特行迹的体验。梅兰竹菊,河谷间的丛莽,本是五光十色的自然的馈赠,与我们的生命不无关系。由此去看历史与文化,自然有别样的景致。沿着这条路走下去,曾封闭的知识之门也就打开了。

《古典植物园》插图。“苕之华”其实不是凌霄花,而是鼠尾草。朱熹《诗集传》将其解释为凌霄花之后,后世乃至今天许多《诗经》注本,以及日本《诗经》图谱皆从之

古人袒露情思,不忘寄托风土之影,已成一个时隐时现的传统。大地上的各类植物,在古人眼里一直有特别的诗意。《诗经》《楚辞》已显露先人感知世界的特点。借自然风貌抒发内心之感,是审美里常见的事。但中国人之咏物、言志,逃逸现实的冲动也是有的。六朝人对于本草之学的认识已经成熟,我们看阮籍、嵇康、陶渊明的文字,出离俗言的漫游,精神已经回旋于广袤的天地了。《古诗源》所载咏物之诗,散出的是山林的真气。唐宋之人继承了六朝人的余绪,诗话间已有林间杂味。苏轼写诗作文,有“随物赋形”之说,他写山石、竹木、水草,“合于天造,厌于人意”,将审美推向了高妙之所。所以,这是古代审美的一条野径,那气味的鲜美,提升了诗文的品位。

汤欢是喜欢六朝之诗与苏轼之文的青年,在自然山水间,与万物对视间,觅得诸多清欢。趣味里没有道学的东西,于繁杂的世间说出内心感言。《古典植物园》是一个让人流连忘返的世界,作者在东西方杂学间,勾勒了无数古木、花草,一些鲜活学识带着彩色的梦,流溢在词语之间。打量不同植物,勤考据,重勾连,多感悟,每个题目的写法都力求变化,辞章含着温情,又不夸饰。看似是对各类植物的注疏,实则有诗学、民俗学、博物学的心得,文字处于学者笔记与作家随笔之间。汤欢有不错的学养,却不做学者调,自然谈吐里,京派学人的博雅与淡泊都有,心绪的广远也看得出来。在不同植物中寻出理路,又反观前人记述中的趣味,于类书中找到表述的参照,伶仃小草,原也有人间旧绪,趣和爱,就那么诗意地走来,汇入凝视的目光中。

花草世界围绕着人类,可尘俗扰扰之间,众生对其知之甚少。偶从其形态、功用看,知其是我们生活不可须臾离开的存在。饮食、药用、相思之喻和神灵之悟,在那古老的传说里足以让我们生叹。文明的交流史、地理气候的变迁,都能够在这个园地找到认知的线索。在大千世界面前,我们当学会谦卑,拒绝人类至上主义,才会与万物和谐相处。

古人许多着述,对于今人研究博物学都是难得的参考。《淮南子》《齐民要术》《楚荆岁时记》《尔雅注疏》《本草纲目》《清稗类钞》等所载内容,不可多得,也是民俗研究者喜爱的杂着,因为在儒学之外的天地,人的思想能够自如放飞,不必蹙眉瞪目,于山川、江湖间寻出超然之思。

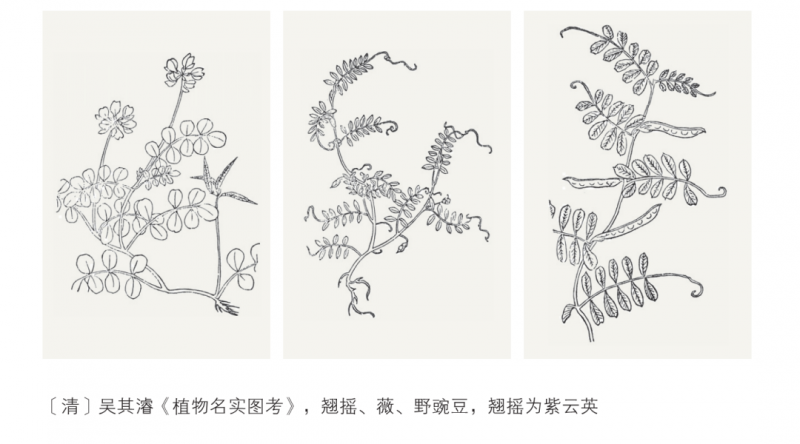

《植物名实图考》是我国历史上第一部以“植物”命名的着作,堪称中国植物学史上承前启后的巨着。汪曾祺在《葵·薤》一文中对其赞不绝口:“吴其濬是个很值得叫人佩服的读书人。他是嘉庆进士,自翰林院修撰官至湖南等省巡抚。但他并没有只是做官,他留意各地物产丰瘠与民生的关系,依据耳闻目见,辑录古籍中有关植物的文献,写成了《长编》和《图考》这样两部巨着。他的着作是我国十九世纪植物学极重要的专着。”

汪曾祺曾感叹吴其濬《植物名实图考长编》对于自然现象的敏感,其植物图录里有许多科学的成分。这类研究与思考最为不易,需有科学理念和自然精神方可为之。何况又能以诗意笔触指点诸物,是流俗间的士大夫没有的本领。

为植物写图谱,一向有不同路径。汤欢似乎最喜欢闻一多的治学方法,于音韵训诂、神话传说和社会学考证诗经名物,能够发现被士大夫词语遮蔽的东西。在那些无语的世界,有滋养人类的东西在,而发现它,也需诗人的激情和学科的态度。我们素常喜欢以诗证诗,以文证文,不免走向论证的循环,汤欢则从物的角度出发,因物说文,以实涉虚,在花花草草世界,窥见人类历史的轨迹、审美意象的流脉,澄清了种种道德话语的迷雾。

早有人注意到,这种博物学式的审美,也是比较文学的话题之一。这一本书提示我想了许多未曾想过的问题,发现自己过去的盲点。我特意翻阅手中的藏书,古希腊戏剧里对于诸神的描摹,常伴随各种花草、树木。阿波罗之于桂树,雅典娜与棕榈叶,都有庄重感的飘动,欧里庇得斯的剧本写到了此。弥尔顿《失乐园》描述创世纪的场景,各种颜色的鸢尾、蔷薇、茉莉以及紫罗兰、风信子,被赋予了神意的光环,圣经里的箴言和神话中的隐语编织出辉煌的圣景,与作者的信念底色关系甚深。我年轻时读到穆旦所译普希金诗歌,见到高加索的孤独者与山林为伍的样子,觉得思想者的世界是在绿色间流溢的。这些与古中国的文学片段也有神似的地方。诗人是笼天地之气的人,生长在大地的枝枝叶叶也有心灵的朋友。那咏物叹人的句子,将我们引向了一个远离俗谛的地方。

五四运动后的新文学作家凡驻足谣俗与民风者,不过两条路径,一是目的在于研究,丰富对于自然的理解;二是作品里的点缀,乃审美的衣裳,别带寄托也是有的。周作人是前者的代表,汪曾祺乃后者的标志之一。独有鲁迅,介于二者之间,故气象更大,非一般文人可及。

汤欢是一个有心人,他学会了前人审视世界的方式,也整合了古代笔记传统,又能以自己的目光敲开通往自然的大门,且文思缭绕,给读者以知识之乐。玩赏的心境也是审美的心境,法布尔《爱好昆虫的孩子》,将在田地间观察花草的孩子看成有出息的一族,因为被好奇心所驱使,认知的空间是开阔的。由此看来,万物皆有灵,天底下好的文章,多是通灵者写就的。对比古今,过去如此,现在也是如此。

编辑/王静