随着傅聪先生的离世,《傅雷家书》也再次引起了人们的关注。事实上,《傅雷家书》的开篇便是傅雷在1954年1月18日写给傅聪的。而这部书的首次出版的过程也与傅聪、傅敏有着千丝万缕的联系。

在生活·读书·新知三联书店出版的《守望家园——生活·读书·新知三联书店》(生活·读书·新知三联书店2009年出版)中,《重拾文化和知识的尊严》(作者李翊)一文详细讲述了《傅雷家书》出版的幕后故事。本文节选自该文,已获出版社授权转载。文中小标题为北青-北京头条编辑所加。

“开篇”

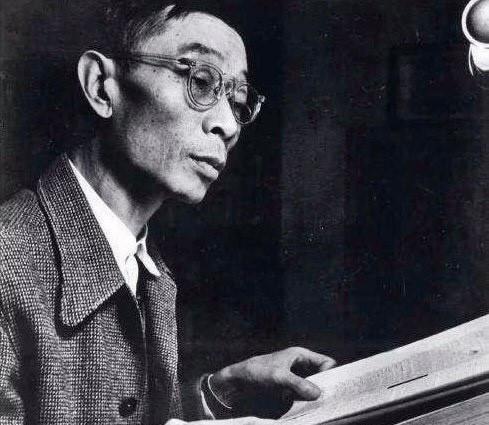

1954 年傅聪赴波兰深造,1 月17 日傅雷同家人一道在上海火车站送儿子去北京准备出国。次日,他写了封信给傅聪,这后来成了《傅雷家书》的开篇。

1979 年4 月26 日,上海文联和中国作协上海分会为傅雷夫妇举行追悼会,平反昭雪。傅敏和傅聪出席了追悼会。当时,上海音乐学院退还了许多抄家物资,傅敏对家书特别留意。遗憾的是,里面没有傅雷家书。“我跟傅聪谈起了家书,傅聪说,这些家书,他绝大部分都保存着。我顿时喜出望外。”在这次追悼会上,傅敏见到了曾任人民文学出版社副社长兼副总编辑的楼适夷。作为傅雷的挚友,楼适夷在建国前就与傅雷一家相交匪浅。傅敏记得,“他以前是地下党,经常来我家躲难。”时隔二十多年之后见到故人之子,楼适夷心中有说不出的感慨。

得知傅聪保留着这些书信之后,身为作家和出版人的楼适夷敏感地察觉到了这些书信的价值。傅敏手中仅有的两封遗墨,从恋爱观、待人接物、性格培养、自我解剖到如何看待艰苦生活,树立“真理至上”、“道德至上”、“正义至上”的人生观,傅雷的每字每句无不震撼人心。

傅敏决定让公众与他分享父亲18 年前对他的教诲。1980 年初《青年一代》杂志刊登的这两封家信,在读者中引起巨大反响。读者从家信中看到了一个活脱脱的傅雷,一个“又热烈又恬静,又深刻又朴素,又温柔又高傲,又微妙又率直”的中国爱国知识分子的形象,因而纷纷要求傅敏尽多尽快地刊布他父亲的遗墨。5 月,傅敏前往英国语言学院进修,住在傅聪家。利用进修的间隙,他开始整理家书。1980 年8 月,傅敏带着家书的复印件回国了。“这时,楼适夷介绍了三联书店的范用前来找我,商谈《傅雷家书》的出版事宜。”傅敏回忆。

老一代学者的爱国主义精神

20 世纪70 年代末80 年代初,时任人民出版社副社长兼副总编辑的范用先生与曾任人民文学出版社副社长兼副总编辑的楼适夷先生同去上海。旅途中楼适夷谈起傅雷,包括他对傅聪、傅敏兄弟俩的教育培养。范用很感动,对傅雷与傅聪的通信产生极大的兴趣。

几十年前,范用还在读书出版社当学徒时,便把刚买到的傅雷译的罗曼罗兰的《弥盖郎琪罗传》从头至尾抄写了一遍,对傅雷的文笔非常崇拜。阅读《约翰·克里斯朵夫》,对范用来说不仅是文学上极大的享受,更重要的是,他深深受到人道主义思想的感染。由此,他对译者傅雷心生敬仰。于是,回北京不久,范用就到北京七中去找傅敏。在双方同意合作之后,范用安排了一个老编辑秦人路帮傅敏一块儿整理家书。

“开始的时候,我想按‘人生’、‘艺术’、‘音乐’等分门别类整理。但后来这很难,因为父亲的知识面太广了,每封信内容都很丰富,很难做清晰的划分。最后,只能按照日期先后编排。”傅敏说。由于家书是用毛笔竖写的,使用的是繁体字,所以不能直接发排。于是,责任编辑秦人路还承担了抄录誊写的工作,一共抄了7 万字,几占初版本篇幅的一半,抄稿费是由出版社支付的。

1980 年11 月24 日,秦人路写下了初读书稿的印象:“主要是探讨怎样做学问、学艺术(以音乐为主),使之精益求精;其次也提出了人类文化发展史(如宗教、艺术)方面的学术性创见,并以爱国主义基础讲怎样做正直的、有修养的、能为别人谋幸福的人。这是一位老学者一生治学经验的总结,读本书帮助我们善于思索、不断总结经验、改正缺点,刻苦学习、攀登文学艺术高峰。它表现了老一代学者的爱国主义精神和感人的父子情爱,这是适于一切想求学问的青年人、中年人、老年人的有人情味的好书。”

编辑工作持续到翌年5 月,5 月13 日,范用写下了关于家书来历及其内容的意见:“傅聪第一次回国时,了解到傅雷生前曾写给他一百四五十封长信,内容很精彩,即动员他把这批书信整理发表。现在摘录编成一集,约十五万字。内容大要,请参看秦人路同志审读报告,不赘述。我仔细阅读过几遍,认为值得出版,对年青人、老年人都有益处(怎样做父亲,怎样做儿子)。《颜氏家训》最近还在印,这本家书就更值得印了。三联出这样的书,很合适。”

傅聪对过去的出走感到内疚

不料,当《傅雷家书》发排时,工厂拒绝排版,说傅聪叛国,不能出他们父子的书。为此,出版社特意到中央音乐学院找来了中央领导同志关于傅聪回国讲学问题的批示,批示指出,傅的出走情有可原,出走后确实没有做过损害党和国家的行为,出走以来仍旧怀念国家,忠于自己的艺术,治学态度很严谨,博得学生和人们的同情,这些必须充分了解和体谅。但希望傅聪能对“出走”一事在公开场合有所表态。音乐学院曾给文化部打过一个报告,说明傅聪对《中国建设》记者已表明,自己对过去的出走感到内疚,可以看做是公开场合的表态。

后来,范用又去找了胡乔木,拿着胡乔木的条子到了工厂,书才开始印。条子里的内容傅敏记不全了,但是有一句话他记得很清楚,“傅雷爱党爱国之心溢于言表”。1981 年8 月,《傅雷家书》以三联书店的名义出版(当时,三联书店是人民出版社下属的编辑部)。傅敏说,在第一版里主要选了99 封家信,其中有一封是母亲朱梅馥的信。其中还包括两个音乐资料,父亲译的莫扎特音乐笔记。封面的设计者是著名画家、曾经担任中国工艺美术学院院长的工艺美术家庞薰琹,傅雷的好友。“白底,羽毛,父亲的人头像,父亲的字。”这是傅敏最满意的封面设计之一。

一发不可收拾的家书

《傅雷家书》初版本发行了13000 本,一年后即加印40000 册。1983 年,家书在北京重印两次,发行数为150000 册。《傅雷家书》出版后,又陆续发现和搜集到若干信件。于是,从1983 年下半年起,开始了增补本的编辑工作。与初版本相比,增补本增加了68 通家书,增补文字76000 字。增补本于1984 年发行,起印数即达250000 册,一年后,《傅雷家书》的累计印数已达60 万册。

进入21 世纪后,《傅雷家书》又有了辽宁教育出版社的新的增补本,内容更为充实。据范用估计,三联的《傅雷家书》五版共印了116 万册。加上两个新增版本,《傅雷家书》印数已达150 万册。至于形形色色的盗版本,据说可能有200 万册。

来源/生活·读书·新知三联书店

编辑/贺梦禹