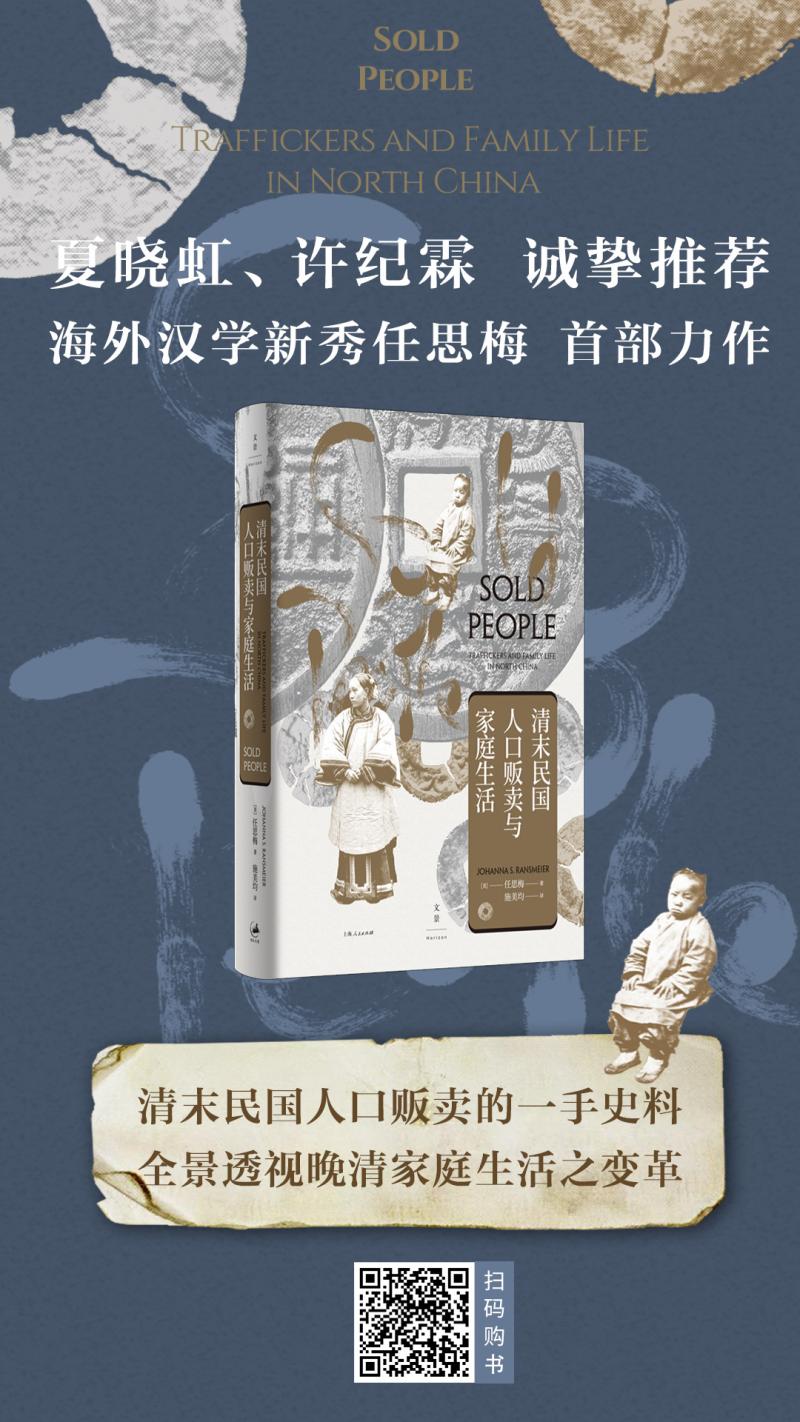

近日,美国学者任思梅的社会史研究专著《清末民国人口贩卖与家庭生活》由世纪文景·上海人民出版社出版。任思梅,师承美国当代著名的中国史研究专家、汉学家史景迁,曾任教于加拿大麦吉尔大学历史与古典研究系,现任美国芝加哥大学历史学院助理教授、东亚研究中心研究员。本书是关于晚清民国时期人口贩卖的首部专题研究,标志着任思梅在美国新一代研究汉学的社会历史学家中的领袖地位。

在晚清和民国时期的华北地区,一个包含仆人、妻妾、童养媳、妓女、奶妈、学徒、养子在内的人口交易市场十分活跃。本书始于1870年,结束于1930年代,彼时,社会各个阶层的家庭都依赖人口贩卖以满足家庭所需,人口买卖亦是社群互助中极为关键的一部分。本书所考察的正是这种人口交易何以实现,以及使其成为可能的社群和亲属网络。任思梅用两年时间搜集了北京、南京、上海等地的档案馆文献资料,浏览了上千份涉及人口交易的记录,查阅了上百个来自警方文书的案件,最终以巧妙的章节推进和鲜活的史料编排,以及富有细节的个体故事展现了当时的社会如何接受人口贩卖作为一种普通的交易事件。在审视关于奴隶和人口贩卖的法律辩论及精英话语的同时,也深入到了人贩子和受害者个体的世界,为读者呈现出一个立体、全面的处于历史变革中的底层人口流动图景。

线索一:作为家庭资产的家庭成员

传统中国家庭中有各种各样的人,其中包括那些一出生就自然而然加入这个家庭的人、通过婚姻迈进家门的人,以及通过收养成为家庭一分子的人。除此之外,家庭人口也由买来的、订立契约的、换来的或雇来的家庭成员组成。为了协调家庭内部的需求,一个人有可能被卖掉甚至被反复买卖,有可能被拿去做交易或者被出卖。

良家之女陈氏经丈夫、父亲之手辗转被卖四次,她先后被卖作妻子、小妾、代孕的子宫,最终又以被榨干的女儿这一身份被买回家中。顺天府宝坻县的档案里,留下了各色人物的供词,一份婚约与一张离书,陈氏丈夫李国珍及其父亲李茂的“永不滋扰讹赖字据”,见证人及文书起草者的姓名,却不曾留下陈氏女自己的只言片语。在清朝,女性不被允许提请诉讼。

无论是作为妻子、小妾还是奴婢,只要女人从一户人家流动到另一户,钱财就要转手。女人既是家中的一员又是家庭的财产。而年轻的育龄妇女身上总有某种前后矛盾的价值,贫穷的家庭也会把女儿视作一项债务。清末的家庭希望女人既能够为家庭牺牲,又可以被家庭牺牲。女性在家庭内部的生育和性贡献既有社会价值,也有经济价值。

对于晚清和民国时期的许多传统家庭来说,人丁就是投资,家庭成员即代表了某种家庭资产。妇女、儿童和穷人最容易出手,仆从、妻妾都被认为是财产。他们往往居于家庭内部等级关系的末端,他们的社会身份与角色亦随着一次次的交易而改变。传统的儒家思想与纲常伦理让他们清楚地知晓自己居于家庭和社会中的位份,也默认接受自己会被买卖的命运。人可以像财产一样被处置,也可以被买卖。

人口买卖之所以在晚清民国时期如此猖獗,一方面它确实使家庭分崩离析,但另一方面它又组建了新的家庭关系。究其根源,乃是这一现象背后的内在逻辑——中国的交易型家庭需要不断重组。任思梅认为中国最大的买卖人口市场并不在从事农业生产的劳动力,而是家庭内部的劳工及生育劳工。人口交易正是因为负责再生产的劳动力及家庭内部劳动力不足才得以组织起来的,而家庭内部的等级制度也正是在这一过程中得以确立。

线索二:从约定俗成的做法到地下交易网络的建立

比起大众更了解的受害者(被卖者)的世界,任思梅更着力于探究人贩子的操纵机制及其生存法则,从收钱的媒人、介绍劳工的掮客、退伍的军人到沦为犯罪中介的囚犯,她既提供了个案研究,也有群像的刻画。

在晚清民国时期,买卖人口的含义与范围远比我们今天的理解更为宽泛,穷人有可能会密谋卖掉自己的亲戚或不得不求助于人贩子。作为一个经验丰富的人贩子,程黄氏即便两度入狱仍愿重操旧业继续卖人。在她的职业生涯中,曾卖掉十几个妇女和儿童,每桩买卖能挣大约60到200块大洋不等。程黄氏说她的“货品”总是主动找上门来,这让她很难洗手不干。

不同于程黄氏,曾顺德总是主动地寻找可以贩卖的人。曾顺德念过书,学过理发手艺,参过军,驯过马,干过手工劳力,甚至还给警察当过线人,他的人生轨迹颇为丰富。因此,他自有一套招数去说服年轻又走投无路的女人跟他走,为了他而心甘情愿把自己卖掉。他为妓院提供妓女,也倒卖妻妾以及男女劳力和仆人。就算在狱中,曾顺德也坦言,只要他缺钱或者有机会出现,他就会再次一头扎入买卖人口的网络中。

让人贩子冒着锒铛入狱的风险也要进行交易的背后,是一个利润丰厚的需求市场。家庭对子嗣的渴望催生出对童养媳、养子的需求,为了应对家庭内部劳工的短缺,催生出对仆人、婢女、奶妈的需求。人口交易不仅在家庭中建立并维护了等级制,还确保了家庭香火的传承,这使得普通人为了钱和生计,在家庭之间的流动看起来合情合理。面对贫穷、饥馑、战乱、灾荒,买卖人口作为解决现实困境的一种手段,自然广为社会所接受。买家与掮客们也常以生存为自己辩护。

除了程黄氏、曾顺德这样的个案,军阀纳顺洪的遗孀则利用丈夫留下的地下军事网络在天津建立了自己的人口贩卖集团。通过丈夫的老兵人脉用花钱或者绑架的方式弄来孩子,再将他们偷偷送到香港卖掉。借助现代化的交通工具和精细的组织分工,人贩子利用处于变化之中的环境将自己的触手伸到了更远的地方,人口贩卖也从过去关系紧密的邻里社群拓展到了更陌生更遥远的社会。尽管政权更迭,从前约定俗成的做法已被定为犯罪,但传统家庭的结构未被震动,传统家庭的需求亦不曾改变,而这种需求则催生了新的、掠夺性更强的地下人口买卖集团。

线索三:晚清民国司法体系的沿革之路

在任思梅的这部著作中,有一个名字始终贯穿着全书。今天,我们能够借助任思梅的作品得以窥见这些历史封存的人贩子的行径和自我陈述,也多亏了这个来自燕京大学社会学系的研究生周叔昭的访谈记录。

1929年,时年21岁的周叔昭为她的硕士论文来到京师第一监狱开展研究,她直接与囚犯进行了对话,记录下了这一隐秘的世界。时光倒流至1910年,清政府宣布禁止人口贩卖,世界各地的报纸头条纷纷宣告中国终于废除了奴隶制。而促成这一禁令的人正是晚清重臣、李鸿章的幕僚周馥,也是周叔昭的曾祖父。周馥1921年逝世于天津,他除了上折禁革人口买卖,亦奏请终止缠足的弊俗,主张改革传统教育,创办女子学堂。借助周馥与周叔昭的串联,任思梅勾勒出了晚清至民国司法体系的沿革之路,亦带领读者见证了在被卖者与人贩子之外的第三重视角,即当权者、执法者与研究者的历程。

受义和团运动的影响与英美等国的干预,清政府被要求以国际标准改革其法律体系。1902年,清廷任命法学家沈家本为修律大臣,主持开展修律工作,这是清王朝为改革做出的最后努力之一。1906年,时任两江总督的周馥上书《禁革买卖人口折》,提出“嗣后无论满汉官员军民人等永禁买卖人口,违者以违制论”。时隔三月,沈家本又上《禁革买卖人口变通旧例议》,指出“律文虽有买卖奴婢之禁,而条例复准立契价买”。1909年,陕西道御史吴纬炳又奏置买奴婢恶习请严行禁革一折。变革无疑是艰难的,1910年末,清廷终于下谕颁布《钦定大清刑律》彻底禁止人口买卖、取缔奴隶制。但清廷并未有机会实施禁令,辛亥革命便爆发了,清王朝的统治崩解后这一问题被转交给了新的民国政府。1912年,民国政府颁布了《中华民国临时约法》,其中规定:“中华民国人民一律平等,无种族阶级宗教之区别。”

从传统清律到现代法典,从帝制转变为共和政体,从臣民转变为公民,伴随而来的还有一套关于“国民”和“自由民”的新的语汇,然而,新的身份依然受长久存在的等级制影响,新的律法也面临着一系列司法难题。旧政权所默许容忍的行为,则被新法典判处有罪,但漏洞依然存在。一种过去的私人的家庭逻辑继续推动着人口交易进行,一个新的非法市场应运而生。尽管政府已经判定买卖人口有罪,但卖掉一个人从社会层面来看依然是合乎情理的举动。只是关押那些使人口贩卖的交易延续的人,并不能根除允许交易发生的机制。过去的交易型家庭内部建立了复杂而私密的等级体系,若想要全面瓦解这一等级体系,不仅需要对整个社会制度进行彻底改革,更需要激起社会文化的变革。

文/文景

编辑/韩世容