2月8日,记者从中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理中心获悉,由该中心、人工智能安全与超级对齐北京市重点实验室、远期人工智能研究中心等单位联合研究的全球人工智能安全指数(Global Index for AI Safety),已于近日发布。该指数通过6个方面、12个维度,衡量各国在人工智能安全方面的整体状况和应对人工智能(AI)安全挑战就绪度,其中,我国处于国际第一梯队。

“随着AI技术的发展和普及,在赋能社会发展的同时,它也带来了潜在复杂的安全风险,各国需要充分重视AI安全并采取行动。”报告主要作者之一、中国科学院自动化所人工智能伦理与治理中心主任曾毅说,从隐私泄露、恶意利用、意外后果到生存风险,如果世界各国忽视对AI风险的防范和布局,就可能导致面对重大挑战时准备不足。

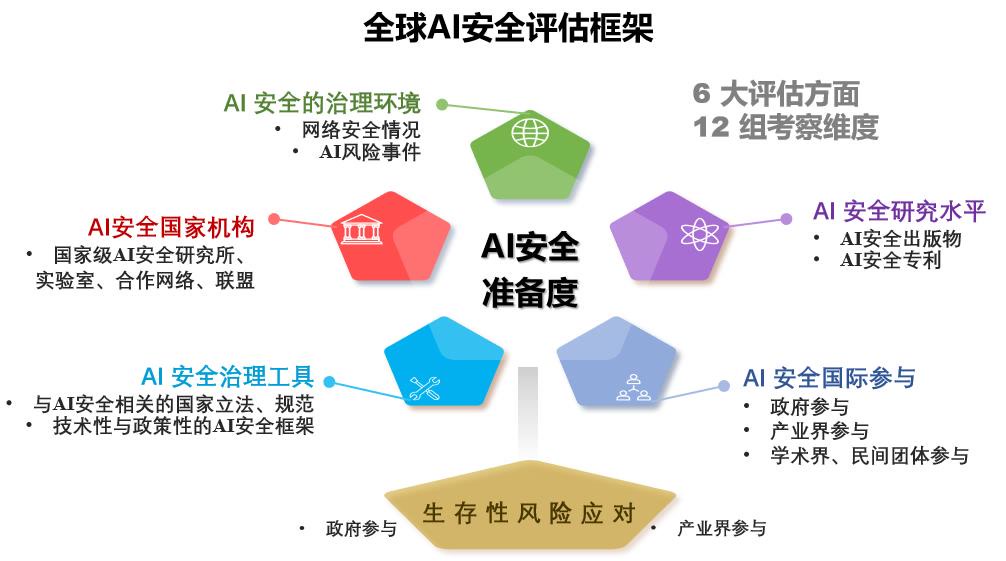

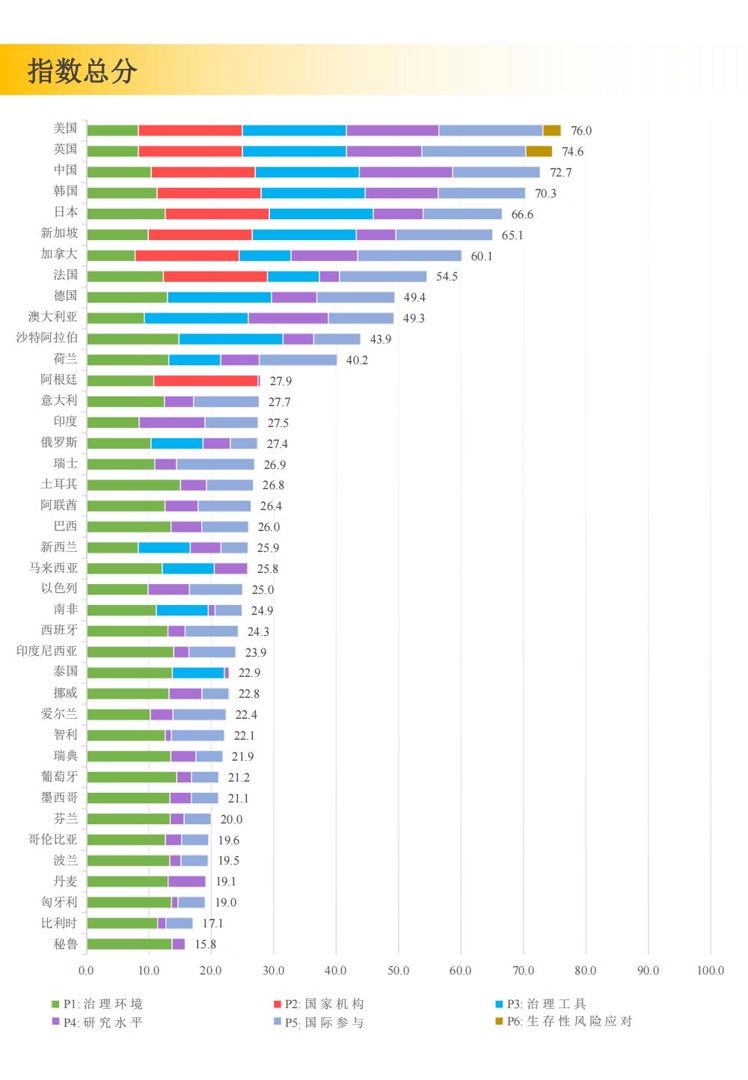

围绕AI安全的治理环境、国家机构、治理工具、研究水平、国际参与情况以及生存风险应对等6个方面,人工智能安全指数评估了40个国家在AI安全方面的就绪度。总体来看,我国处于国际第一梯队;发达国家的总体表现更好,具有更强的研发能力,与AI安全相关的治理框架更完善,并更积极参与国际合作。相比之下,多数发展中国家和新兴经济体面临更多挑战。

近年来,全球AI安全环境日益严峻,特别是随着生成式AI技术的突破及其在各个领域的深入应用,AI风险事件的总数激增。经济合作与发展组织(OECD)的AI事件监测器统计数据显示,2024年的风险事件总数比2022年增加了约21.8倍,呈现快速增长态势;在2019年至2024年间发生的AI风险事件中,约74%与AI安全问题直接相关;2024年与安全直接相关的AI事件数量比2023年增长了约83.7%。

在此现状下,各国的AI安全研究机构以不同形式呈现快速包容性发展。在所评估的40个国家中,有17个国家拥有与AI安全相关的治理工具;包括我国在内的9个国家既拥有国家层面的AI相关安全法律,也建立了技术及政策框架。“其中大多数技术和政策框架,都是在2024年发布的,这反映了各国在过去一年中,为解决AI安全问题所做的一致努力。”曾毅表示,值得注意的是,大多数与AI相关的安全法律主要关注网络安全和信息安全,专门针对AI安全的法律仍然相对较少。

报告特别提出,当前,几乎所有国家都缺乏对AI生存性风险的预先防范和布局,AI安全的国际协作正在形成,但仍需更广泛的参与。

“这份报告并非要划分AI安全领域的先进或落后者,而是客观反映各国情况,以此敦促各国在AI安全领域的布局与发展。在面临AI的全球安全挑战时,没有哪个国家可以独善其身。”曾毅希望通过评估,帮助各国认识到自身的优势和劣势,并通过分享经验、相互学习以加强合作、协调资源。“这些共同努力不仅是为了现在,也是为了未来,以确保AI成为推动人类向前发展的安全而强大的力量。”(记者 刘苏雅)

编辑/汪浩舟