聂黑子穿着一身孝袍子,拿着一对牛胯骨,带着小徒弟狗不剩,在一个寒冬的中午,来到了天桥“地上”。

“地上”是卖艺人之间都能懂的专有名词,大概可以解释为“撂地的地方”,或者“露天的场子里”。跟它相对的名词,可以是“戏园子里”“落子馆里”或“剧场里”。

天桥是一大片神奇的地方,这片地方以天桥这座明清时期的汉白玉石桥为中心,向四方发散开去。这座桥在前门大街正南,过了珠市口再过了山涧口就是。桥身很高,站在桥南看不见桥北,站在桥北看不见桥南。因为年代太久远,不说脚下的汉白玉条石,就是桥身上的汉白玉栏杆都已经发黑磨损了,望柱头也残损了好多个。

此桥是天子经过之桥,故名天桥。每年,帝王到天坛祭天,到先农坛祭先农神,都要经过这里。据有些见过此盛景的老人说,皇上的銮仪卤簿威严赫赫,銮驾正在天桥上的时候,道队的前头已经进了天坛,道队的后头还没过珠市口。庚子年(1900年)八国联军之乱,等到光绪帝和慈禧太后回銮的时候,虽然没有了威严赫赫,但人数还是很多,一堆一堆的,像把溃兵组织起来一样,举着各种銮仪,像投降一样往北走。前门楼子已经被兵火烧毁了,王爷和大臣们怕太后看着伤心,特命京城的扎彩子匠,在门洞上的城墙上凭空扎出了一个高大巍峨的前门楼子。高大则高大矣,崔巍则崔巍矣,却太像给死人用的。

站在天桥的正中往北看,恰好能看见五牌楼后边高大巍峨的前门楼子,以及前门楼子后边的巍巍皇城。天桥离中国社会的最高层级真的不远。

站在天桥的正中往南看,左边是一带坛墙,琉璃瓦闪闪发光,坛墙后边都是荫翳的古柏,远远看去,像一片巨木顶着的绿色海洋;海的波涛中,拱出一个金灿灿、明晃晃的祈年殿的尖顶。右边的先农坛要远一些,也小得多,能看得见里边的古柏,但是看不见什么建筑了。正南方远处,是依然巍峨但却残破不堪的永定门城楼,两边都是望不到边的城墙……除了这些皇家建筑,都是矮房烂棚,破街陋巷,空地臭沟,漫荒野地。天桥离中国社会的最低层级真的很近。

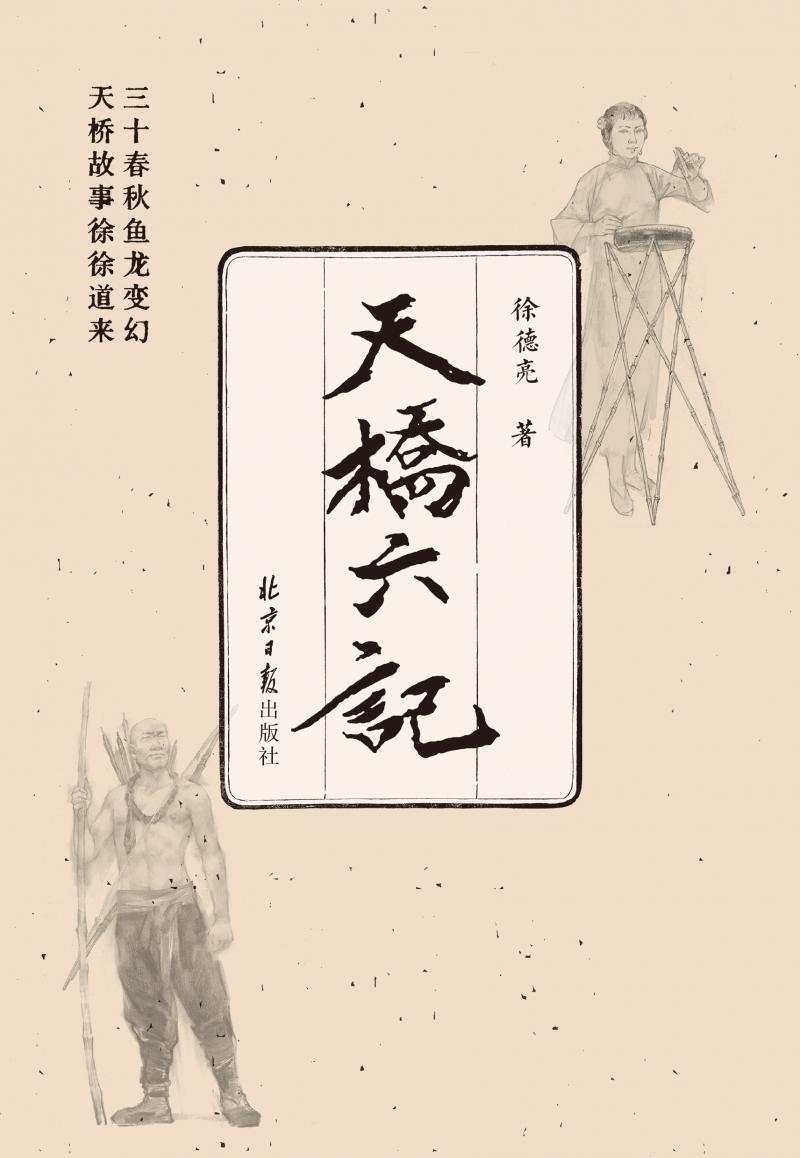

自从民国以后,政府在天桥开辟了好几个市场,于是,这一大片地方成了北京南城最著名的娱乐之地。三教九流,五行八作,各种底层的玩意儿,各种奇怪的人物,应有尽有。

天桥桥下,西边流来的河已经改成了暗河,流到天桥东边的水已经分为三四股细小而肮脏的臭水。而天桥的桥头上,原来走皇上龙辇的地方,已经高悬一面“招募”的大旗,那是各路大帅招兵的地方了。没人愿意往前凑,尤其是听说外地在打仗的时候。

天桥这片地方,长久以来就以撂地卖艺的聚集而闻名。

聂黑子就是一个撂地卖艺的,他也是天桥这片儿一个著名的怪人。

他是一个唱数来宝的。开始,他颇能唱几段历史故事与民间传说,什么《单刀赴会》呀,《倒拔垂杨柳》呀,《盘丝洞》呀,都没什么大意思。词都太土,韵也不强,辙口还都不准。要听故事的人家听大书去了,要听滋味的人家听落子去了,他这一句一句的数来宝,数了半天,来不了宝。最后,他

还是得往要饭的老路上走。

要饭的唱数来宝,是不传而传,又传了多少代的“绝活”,各省要饭的都会用不同的方言唱,现抓现编,随口唱来;尤其是走到各个买卖家门口或者宅门门口,随口唱点儿相关的内容,祝福祝寿,说点儿好话,要点儿小钱。

有条件的打个竹板,没条件的拿打狗棒顿着地,打个节奏。这算是后来快板和快板书艺术的前身。

聂黑子发现,与其唱人家不爱听的故事,还不如唱点儿新鲜事有谱:东家长西家短,哪家小寡妇怀孕了,前天东直门里砸了“明火”了,昨天拉洋车的把电车给砸了,等等,不一而足;再加上点儿祝福祝寿的俗词和黄色的滥调,他总能奔上点儿窝头钱。

入了民国,不讲革命的,也讲改良。聂黑子就是要饭的里边懂改良的。上午下午,他去前门大街两边的胡同里“唱买卖”──往买卖家的门口一站,唱唱您这个买卖怎么好,怎么能挣钱,反正不给钱不走。因为每天都去,那些买卖也都是固定不变的,所以有好多词虽然是现编的,聂黑子也能记住,没事自己还想想,再往下编编。

虽然聂黑子大字不识,也不懂《五方元音》,但是架不住他多琢磨。每家买卖的词越记越多,他就越唱时间越长,周围能围一堆闲人看。

有时候赶上掌柜的心情不好,就是不给钱。他也有个拧劲儿,就不走,就一路唱下去,词还不“翻头”。有的时候周围的老太太,或者其他铺眼儿的掌柜的看不下去了,过来给他几个钱,让他走,他还不走,非但不走,钱还不要,非把你这家买卖的钱要下来不可。因此他在要饭的里头,也出了点儿小名。

等到中午,买卖家都吃饭了,他不能去人家门口招讨厌;或者傍晚的时候,他已经走了一下午的胡同,唱了一下午了,他还要来到天桥地上,再挣一点儿钱。

天桥有好多艺人,撂地卖艺。卖艺可不是没本钱的买卖,地是官家的,包给了各个市场里的商户或者地赖,哪个艺人想占一片地卖艺,得给地钱。地钱虽然不多,但要是一下午才能挣出俩窝头钱来,再给了地钱,就连一个窝头都吃不上了。

能挣上钱的,或是组班搭伙的艺人,占的地方大,挣的钱也多,地钱多点儿不算什么;水平差点儿的,挣不着什么钱的艺人,就得靠边,找不好的地方,占的地方也得小点儿,才能少花点儿地钱。像聂黑子这种要饭的,能占什么“正地”呀!但是他有主意。他先跟练武术的李大刀混得精熟,然后没事又帮李大刀打扫场子,收拾收拾家伙;再熟点儿了,跟李大刀的徒弟说得上话了,他还真帮上李大刀点儿忙,给他出了口气。李大刀有个街坊,是开四等窑子的白椿香白老鸨子。这个娘儿们岁数其实不太大,是个又贱又狠又不是东西的穷种,原先她在路北的八大胡同挂牌,年纪大点儿了,也存了点儿钱,就回天桥买了个小三合院,找了两三个寡妇,开了四等窑子,也挣不了什么钱。结果她儿子得痨病死了,她愣逼着有点儿姿色的儿媳妇也上“跳板儿”──也在她的窑子里卖淫。那儿媳妇秉承她死鬼男人“顺者为孝”的精神,每天晚上也乐于去干倚门的生意。

在她男人没死的时候,李大刀就经常和她深入地“交流”。白老鸨子看在眼里,一方面碍于邻里之谊,另一方面,李大刀的一堆徒弟没事就给她的窑子助助威、照顾照顾生意,所以也就睁一只眼闭一只眼;有时候睁着的那只眼,还得帮着李大刀盯着点儿自己的儿子。

这回儿子一死,媳妇一上道儿,李大刀再去找她,白老鸨子有话说了:“我说李爷,以前的事咱们街里街坊的我就不说什么了,可现在,我儿媳妇已经干上这一行了,一行有一行的规矩,再不给钱可就不成了。同行们笑话,祖师爷也不干呐!”

李大刀当然不乐意:“我跟你儿媳妇是真心的,你儿媳妇干了妓女,你就要拆散我们吗?”

白老鸨子一翻白眼:“你一个撂地卖艺的,看那么多文明戏干吗?这都哪的事呀!”

李大刀在街面上有点儿影响,每天卖艺还有七八个徒弟跟着,能干不过一个老鸨子吗?

还真就干不过!

一则,江湖上有点儿名望的李大刀,带着徒弟上妓院──还是最下层的四等妓院──去闹事,好说不好听,失了威风,堕了令名。再者,人家拿捐上税的妓女跟你要钱,受官家保护,要是真打起来,外五区那帮吃人饭不拉人屎的孙子们还不一定向着谁呢。

这时正是北洋政府开展“市面大清理,爱国搞卫生”的时候,北京当时还是首都。人家拿着这个公文压下来,两边一压,到时候白老鸨子带着儿媳妇一改暗娼,挣得还多了;你李大刀要是被禁止在天桥卖艺,就得饿死!

所以李大刀怎么着都不合适,每天晚上一想起白老鸨子的儿媳妇,就气得──当然还有其他情绪──睡不着觉。

这么个大事,让聂黑子这个臭要饭的给帮着解决了。

自从聂黑子从李大刀的徒弟嘴里听说这个事后,白老鸨子家门上,每天早上必要被抹上一堆臭屎,隔三岔五夜里还被扔进院里几块砖头,有一回夜里三点,半挂点着的鞭炮直接被扔院子里了──那是聂黑子在一个新开业的买卖家门口顺的。

白老鸨子安排人在夜里等着,一有动静,马上开门追出去,结果人家根本就不跑。一个臭要饭的,你能把我怎么着?你敢骂我,我就抹你一身屎;你敢打我,明儿我就在你们家门口上吊,给你添个肉门帘!

白老鸨子报警,无论在警局里白老鸨子怎么磨屁股,警察根本不来。

可是因为这么个事,让白老鸨子给警察多少多少的“孝敬”,白老鸨子也觉得犯不上。让警察白来玩儿几回?一则自己这地方太差,拿不出手;二则这话也不敢在警局里说;三则人家就算来的话本来也不花钱。磨到最后,警察说,你就算把他抓住送来我们都管不了,堂堂中华民国北京市的

警察局派出所,管理治安、搜查乱党还干不过来呢,能管

要饭的往窑子门上抹屎这种事吗?──人家说得多有道理!不但这样,聂黑子走街串巷的时候,使的活又多了一段,还特招人听:

叫各位,听明白,缺德老鸨本姓白。白老鸨,叫椿香,生个儿子是赖秧。她的儿子不争气,娶个媳妇真美丽。也爱财,也爱玩儿,天天晚上让她爷们造小孩儿。一日两,两日三,她的爷们上了西天。白老鸨子真个别,她让儿媳妇把客接。东洋客,西洋客,世界各国上她家里全摆阔。 ……

您说白老鸨子受得了吗?白老鸨子明白这是因为李大刀的事之后,托人找李大刀拉和儿。李大刀当然不承认:“我堂堂大老爷们,能给你使这个坏吗?”

虽然这些事不是李大刀安排的,但李大刀真出了气了。后来,白老鸨子的儿媳妇跟嫖客跑了,她家里也渐渐安生了。这边,聂黑子跟李大刀也说得上话了,能算是半个朋友。

李大刀在天桥的场子,地点不错,也够大,中间有耍大刀、练武术的地方,周围还能摆上十几条板凳──板凳也是有主儿的,有人专门租板凳。艺人们卖艺,除了要交地钱,还得租板凳。当然长租的比短租的好,这些板凳就不动地方了,每天练完,堆到一处,拿铁链子一锁。

聂黑子交上了李大刀这个朋友,每天中午,他就先来李大刀的地上,扫扫地,泼泼水,上后边的店里──地主屋里──拿钥匙出来把铁链子打开,再把板凳整齐地摆放好,好歹擦抹一下。这样,李大刀这块“地”就准备好了。李大刀他们什么时候来,什么时候就能开练──这时候距他们来还有一个小时左右。

聂黑子就在这个时候,在这块好地上,招徕一点儿观众,唱一会儿数来宝,要一点儿小钱。

这就叫“沾光”。聂黑子不用花钱租地,租板凳,就能在这演一会儿。

当然,大中午的,没什么人,也挣不着什么钱,但有一点儿就比没一点儿强,要不这俩肩膀扛一个脑袋,上哪待着去?上哪待着不也饿么?

过一会儿,李大刀他们到了,聂黑子赶紧“推买卖”,就是停止卖艺,帮着李大刀他们再收拾收拾,吆喝吆喝。说不定小徒弟下场练的时候没什么人看,聂黑子也站脚助威,叫两声好,帮帮人气。小徒弟练完再帮着敛敛钱,他的义务就尽完了,再去走街串胡同,唱买卖家兼唱白老鸨子去。

编辑/韩世容