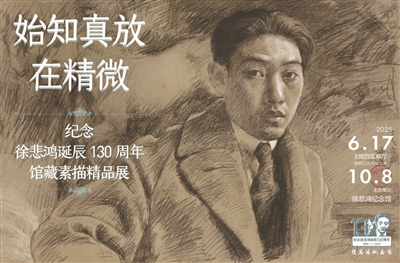

展览:始知真放在精微——纪念徐悲鸿诞辰130周年馆藏素描精品展

展期:2025.6.17-10.8

地点:徐悲鸿纪念馆(北京)

展览:求真绘魂——纪念徐悲鸿诞辰130周年特展

展期:2025.7.29-10.19

地点:徐悲鸿美术馆(重庆)

今年是徐悲鸿先生诞辰130周年,徐悲鸿纪念馆(北京)以“始知真放在精微”为题,以馆藏素描为切入点,回溯大师徐悲鸿的艺术生涯。而徐悲鸿美术馆(重庆)经过深度梳理馆藏作品,提炼出“求真绘魂”四字,概括徐悲鸿艺术人生与美育思想中的核心理念:以写实之真,唤醒民族精魄浩然;用革新之思,开辟中国美术未来之通途。两个展览相辅相成,遥相呼应。

徐悲鸿 《黑豹》 纸本炭笔 1923年

素描不是草图 而是起点

“致广大而尽精微”语出《中庸》,指既要致力于达到广博深厚的境界,又要尽心于精细微妙之处。徐悲鸿非常喜欢这一句话,曾多次提到,其艺术生涯也是围绕“广大”与“精微”这两个维度不断实践。因此,观众可以把北京徐悲鸿纪念馆推出的素描展看作艺术大师“尽精微”的起点。本展汇聚了近百幅馆藏徐悲鸿素描精品,是半个多世纪以来对徐悲鸿素描最全面、最系统的梳理和展示,其中很多作品为首度公开展出。

展览的第一单元名为“第一步功夫”,展出了徐悲鸿赴法留学时的石膏临摹和人体写生。纸本炭笔作品《衬布》可视为学院正规课程中的标准习作。从一块布画起,借布上的褶皱体会明暗的对比关系,进而初步锻炼如何处理好明暗交界面的转换,这是学习西方古典主义绘画的第一步。远至文艺复兴时期的达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗,近到19世纪“新古典主义”的最后一位大师安格尔,均可见到他们的此类习作。在临摹和观摩大师作品时,徐悲鸿格外关注大师们观察世界的角度,把握物象的准度和精度,特别注意研究大师们如何在画面中呈现磅礴伟岸的气度与典雅优美的韵味。

当年在美院学习时,按照规程,完成实物素描后,可进阶到石膏像的写生,最后才能够进入人体素描阶段。展厅中有一件1922年的作品,是徐悲鸿以近乎速写的手法完成的一尊石膏头像,呈现了三个侧面。学院要求画好头像,才可画全身。《赫尔墨斯雕像》即是对古罗马雕塑的临摹。

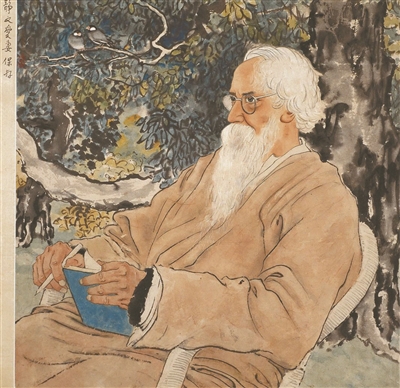

徐悲鸿 《泰戈尔像》 中国画 1940年

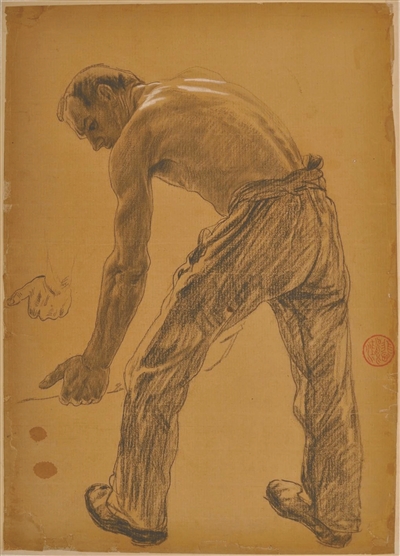

而《法国工人》是画家走出学院到法国街头的写生之作,人物上体赤裸,正弯腰用力搬起重物,重物虽未画出,但出力者所承受的重量感已被简练地展现出来。徐悲鸿特意又画了一遍左手,以示对自己的提醒,这个精微之处是体现重量感的关键点。

1923年徐悲鸿用炭笔绘制的《黑豹》有意突出豹子在行进时身上各部位肌肉的运动状况,显然他已开始对动物形体进行研究。

徐悲鸿1919年3月赴法留学两年后,因国内政局动荡,学费断绝,他和其他一些同学只好转赴他国继续学业。徐悲鸿于1921年进入德国柏林美术学院,在院长康普门下求学。其间,喜好动物的徐悲鸿频繁跑到柏林动物园写生,画了大量的动物素描习作,尤以马为最。展览中有一幅纸本炭笔的《马》绘于1940年,十分精彩。这是一匹伫立俯身回头的马,其骨骼肌肉结构清晰,神态温顺。

徐悲鸿于1927年秋回国任教后继续素描的研习,写生作品不断。1939年,他在印度之行中以当地动物为模特的写生和速写既独特又生动,尤其是耕牛。这一系列的动物形象意在向观众强调画家所体会到的“观照万物,临摹自然”的妙处。正是在大量的素描训练基础之上,徐悲鸿才能融贯中西技法,开始中国传统历史故事的实践。

展览专门对徐悲鸿“积蕴二十年”创作出的鸿篇巨制《愚公移山》(1940年)进行解构和细读——通过素描画稿的系列展示,深入诠释其“致广大而尽精微”的美术信守及以艺报国的宏阔理想。观众可以看到,画家如何用画笔对人物原型的每一个动作姿势进行了捕捉与推敲,以及如何裁取到创作之中。

徐悲鸿就画面的整体构图和人物形象的局部刻画绘制了大大小小几十幅画稿,反复揣摩对象的形体比例、解剖结构、光线的明暗强弱,这些都需要画家进行细致考虑并加以合理解决,从而树立真实可信的“形”,在此基础上达到“神”的体现。画中人物的塑造当然也离不开环境的烘托,画家将构思中的景与物一一落实到真实的生活场景中,找到近似的对应后,逐一完成写生画稿,精细到对一口水井、一朵蒲公英的研究。

由此,观众不难发现,素描不是草图,而是起点,素描是思想的勾勒、精神的根基。

徐悲鸿 《印度国际大学》 布面油彩 1940年

重庆十年 在艺术领域为国而战

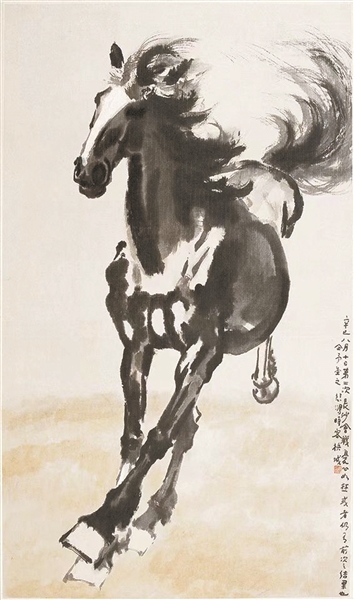

徐悲鸿强调“素描为一切造型艺术之基础”,主张“积稿千百纸方能达到心手相应之用”,体现其严谨的科学态度与对艺术介入现实的深刻理解。他主张艺术创作的社会效能与现实关怀,认为“艺术必止于至美尽善”,反对脱离现实的“为艺术而艺术”。无论是抗战时期象征民族精神的奔马,还是对社会民生的深刻描绘,都体现了其将个人之思融入历史洪流的实践艺术哲学。

1937年7月,抗日战争全面爆发。10月,徐悲鸿随中央大学从南京迁往大后方,先后在重庆、广西、云南、贵州等地工作和生活,足迹踏遍西南各地,其间又到访东南亚各国,为卖画筹资捐助抗战而四处奔波。这一切的原点是山城重庆。

在重庆的十年,是徐悲鸿艺术生涯中十分重要的时期,也是他全情投入创作的一个高峰。徐悲鸿来到重庆后,继续在中央大学美术系任教。这期间,他创作了国画《负伤之狮》《巴人汲水图》《巴之贫妇图》《六骏图》等作品。其中的《巴人汲水图》是徐悲鸿初到重庆看见当地人挑水,有感而创作的一幅即景作品,衣衫褴褛的挑水者低着头沿着石径向上攀登,体现了中国人吃苦耐劳的精神。徐悲鸿就是这样将自己的情感与大众的命运紧紧地联系在一起,成为抗战时期艺术领域的一面旗帜。

1945年初,抗战胜利的曙光已然显现,5月5日,徐悲鸿在重庆沙坪坝举办了为期4天的画展,这是抗战胜利前举办的最后一场个人画展。1946年夏天,徐悲鸿登上轮船,向刚收复的旧时家园而去。滚滚长江东逝水,从1937年到1946年,徐悲鸿在祖国大后方度过了整整的十年,成为他迅疾的一生中最为饱满的创作黄金期。

因此,正值徐悲鸿先生130周年诞辰之际,在重庆举办纪念展,格外有意义。重庆展以“求真绘魂”为题,从“会通化合”“濡染淋漓”“万物为师”三个维度诠释了徐悲鸿毕生追求的艺术理念。

徐悲鸿 《侧目》 中国画 1939年

万物为师 画雄狮以言志

徐悲鸿承继了古人“师法造化”的艺术观,并进行大胆的拓展。他曾写道:“碧云之松吾师也,栖霞之岩吾师也。田野牛马、篱外鸡犬、南京之驴、江北老妈子,亦皆吾所习师也。”这种“万物为师”的理念超越技法,直指艺术创造的源头活水。

以托物言志为例,原为中国古典诗词中常见的一种表现手法,后被传统的文人画家借来表现个人的志趣。徐悲鸿则借马、狮子、鹰来多方位阐释与抒发自己的爱国之情,实属画史罕见。

许多人只知道徐悲鸿画马是一绝,不知道他也非常善于画狮子。他回忆柏林学艺经历,写道:“柏林之动物园,最利于美术家。猛兽之槛恒作半圆形,可三面而观。余性爱画狮,因值天气晴明,或上午无游人时,辄往写之。”

《负伤之狮》创作于1938年,当时日本侵略者已侵占了大半个中国,面对大好河山的沦陷,徐悲鸿难掩悲愤之情,专门画了一只负伤的雄狮回首眺望,以隐喻中国人坚强不屈的意志。

抗战全面爆发几个月后,上海和南京相继沦陷,武汉岌岌可危,徐悲鸿为筹款捐助无家可归的难民,也为了向华侨和国外宣传抗战,决定去新加坡举办画展。

国画《侧目》创作于1939年徐悲鸿赴新加坡之际。图中的狮子身形瘦削,目光犀利,蓬松的鬃毛更增添了一份威武。画家以粗犷爽利的笔墨突出狮子的肌肉结构,彰显其利爪扣紧山岩的力度与威猛的气势。雄狮猛然回身,紧盯蜷缩在下方的毒蛇。一目了然,狮子象征中华民族,蛇代表侵略者。

1943年,抗日战场的总体形势向着有利于中国的态势发展,战略防御正转向战略反攻。徐悲鸿将久积心中的愤懑和对胜利的渴望倾注于笔端,绘制了《会师东京》。画中战云密布,七只大小狮子“会师”于富士山巅,怒视东京。右下角的一抹红标志着民族斗争的曙光即将来临。这既是作者的美好愿望,也是对时局的正确判断。徐悲鸿巧妙地以“狮”字的谐音为题,完成了这幅群狮登山怒吼的杰作。

徐悲鸿 《法国工人》 纸本炭笔 早期

家国情怀蕴藏于题跋间

徐悲鸿的画继承了古代文人画题跋的传统,画与文字融为一体,相互喻示,借以表达对过往的回顾和对现实的关注。他在抗战时期留下的大量画跋蕴含着丰富的爱国主义思想,富有鲜明的时代精神。

徐悲鸿喜画雄鸡,作于1937年的《风雨如晦 鸡鸣不已》正值抗日战争全面爆发之时。挺拔的翠竹在风雨交加中摇曳,预示当时的中国正处于风雨飘摇之中,一只雄鸡独立于峭岩之上,引吭高鸣,高亢的鸣啼穿云破雾,这股冲破黑暗的英雄之气旨在唤醒沉睡的中华大地。画家在跋中写道:“风雨如晦,鸡鸣不已,既见君子,云胡不喜。”

1941年,时值第二次长沙会战期间,徐悲鸿连夜画出《奔马》,右侧题词:“辛巳八月十日第二次长沙会战,忧心如焚,或者仍有前次之结果之。企予望之。悲鸿时客槟城。”以抒发自己的忧国之情。1943年秋所绘《八骏图》上题:“披发何时下大荒,河山举目共凄凉……百年多少登高泪,每到西风洒几行。”令人想到杜甫的忧国忧民。

1942年的《哀鸣思战斗》上题:“哀鸣思战斗,迥立向苍苍。壬午始寒,悲鸿作于重庆。”壬午年正是马年,此时抗战处于艰苦卓绝的相持阶段,画家以一匹昂扬不屈的骏马来激励军民,不畏敌人,继续战斗。骏马被赋予战斗的意志与决心。

马图也可承载画家为胜利的欢呼。如1940年5月,徐悲鸿出访印度之际,听闻国内鄂北抗日大捷,欣喜之下画《群马图》,左上角题:“昔有狂人为诗云:一得从千虑,狂愚辄自夸,以为真不恶,古人莫之加。悲鸿时客喜马拉雅之大吉岭。鄂北大胜,豪兴勃发。二九年五月。”

1938年,当徐悲鸿得知中国空军在武汉经过四次交锋,击落日军数十架飞机后,激动之余,提笔挥毫,画了一只在空中展翅飞翔的雄鹰,赞扬道:“日前我神鹰队袭汉口倭机,毁其百架,为长沙大胜余韵,兴奋无已,写此以寄豪情,悲鸿。”

1943年的《飞鹰图》中他再次记录:“癸未端阳鄂西大胜,悲鸿。”

徐悲鸿 《愚公移山》 中国画 1940年

抗战岁月成就创作辉煌

徐悲鸿自1937年10月随中央大学撤往大西南,其后10年的艺术创作一直与抗战的进程息息相关。他不仅以画表达个人与祖国命运相连的喜怒哀乐,也靠手中的画笔为抗战多方筹资捐助。

1939年10月,徐悲鸿赴新加坡举办艺术展以筹资援助难民之际,根据当时名噪一时的街头剧《放下你的鞭子》创作了他一生中最有影响、直接反映抗日题材的大型油画《放下你的鞭子》。也是在这一年,应泰戈尔邀请,徐悲鸿赴印度国际大学讲学。重庆的展览中有一件尺幅很小的布面油彩《印度国际大学》,作于1940年,用风景的方式记录了这次访学。以写实油画见长的徐悲鸿一改自家面貌,全以西方“野兽派”的构图与色彩呈现,在他的众多油画中,实属罕见。

1940年5月,徐悲鸿在喜马拉雅山大吉岭居住时创作了油画《喜马拉雅山》,还完成了大型人物画《愚公移山》,这幅作品成为中华民族团结奋战、抵御外敌意志的坚定表达。

同年11月,徐悲鸿结束了印度行程,又前往新加坡。在返国途中经槟城、怡保、吉隆坡等地,接连举办画展,将其收入全部捐献给祖国,支援抗战和救济灾区。《新华日报》《新蜀报》等媒体于1941年6月17日同时报道了徐悲鸿筹资捐助抗战的事迹。如《新华日报》刊载:“我国名画家徐悲鸿氏,年前为出国赴马来亚一带举行画展赈会,所有收入,共约六万元,全数汇交当地邮件筹赈会,汇回祖国赈灾伤兵难民。”

徐悲鸿 《奔马》 中国画 1941年

1942年6月下旬,徐悲鸿从昆明回到重庆,继续在中央大学艺术系任教,并在盘溪开始筹建中国美术学院。在此期间,他创作了《六骏图》。1943年夏天,徐悲鸿带领学生游历青城山天师洞道观,后根据屈原的《九歌》创作了《山鬼》《国殇》等国画作品。其中源自屈原《九歌》的《国殇》讴歌了为国杀敌的勇士。图中士兵冒着飞驰如雨的箭镞,目光坚毅,挥戈向前,冲入敌阵。

徐悲鸿擅用古典题材对现实社会进行隐喻,创作具有时代情感的画作。在民族危亡之际,他的画笔始终与祖国命运息息相关。综其一生,徐悲鸿在艺术语言上始终倡导中西融合、师法造化,将西方的写实造型和中国画传统的气韵生动、笔墨意识相结合,人物、鸟兽、花卉、山水无不涉猎,在推动中国画保持勃勃生机的同时,亦承载了他对中华民族和祖国的炽热情怀。

文/王建南

编辑/刘忠禹