乌镇东栅财神湾186号的“晚晴小筑”,木心先生的起点和终点。暮年游子归来,在这里住了7年,回到了自己向往的“从前慢”。

木心去世10年后的这个4月,晚晴小筑大门重开,阳光透射、竹笋饱满,只有庭院的水池因无法解决循环问题而成为两个下沉的空间……这两日,木心的学生陈丹青悄悄站在不起眼的地方,看着前来参观的人。曾经纠结于晚晴小筑打开大门就好像把先生抛到了大街上,此刻的他,则希望更多的人能够进来“玩玩”,因为在木心眼中,生活本就是好玩的。开放首日,陈丹青为北京青年报文化视频直播栏目《后台》的观众做了一次木心旧居的深度导览。

空置的晚晴小筑偶尔会有猫进来,在沙发上睡个觉

在陈丹青看来,他的想法和7年前木心故居纪念馆部分开放时完全不一样了,“这里已经变成一个网红地,十年前知道木心的人很少,现在不一样了,这里不仅仅开放给木心的读者,不一定非要知道木心的人才能来。即便只是一个乌镇的游客,在逛小镇的时候顺便进来看看,知道镇上有这么一个作家、艺术家就够了。观众会告诉我们他们来过,他们看到了什么哪怕什么也没有感受到。”

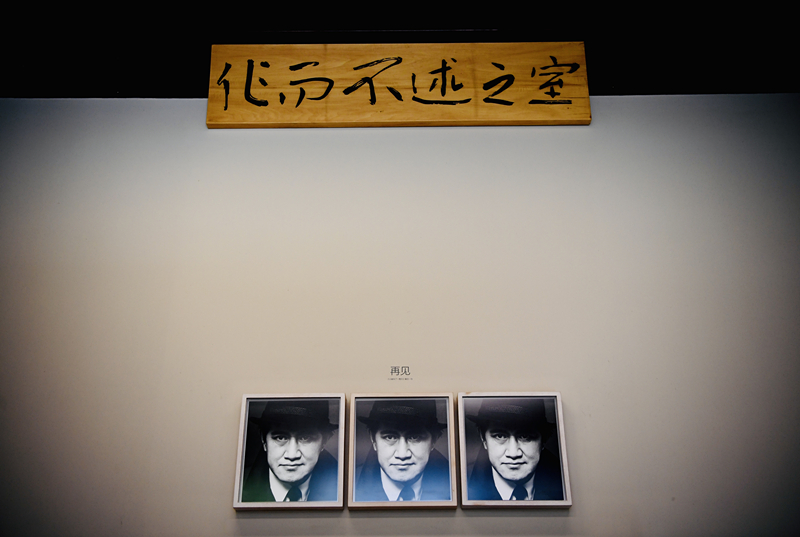

至于对于文艺青年来说,想要寻觅木心先生的足迹,是先去东栅的故居还是西栅的美术馆,陈丹青说这要看参观者自己的意愿和性格,“不过大部分人可能都会选择先去美术馆,只有想真正走进木心的人才会先来这里。”

很多年晚晴小筑就是个空屋子,偶尔会有猫进来,在沙发上睡个觉,留下爪印和猫毛。而这次空置前的上一次,还是木心1994年回来时,陈丹青说,“那时这里还是工厂,工人还在用50年代的方式劳作,故居的窗棂用手一掰就下来,破败不堪。现在大家看到的一切都是那次以后新修的,但江南水多,建筑的包浆很快就起来了。”

你找不到一张木心在书桌前的照片,如果有,那一定是装出来的

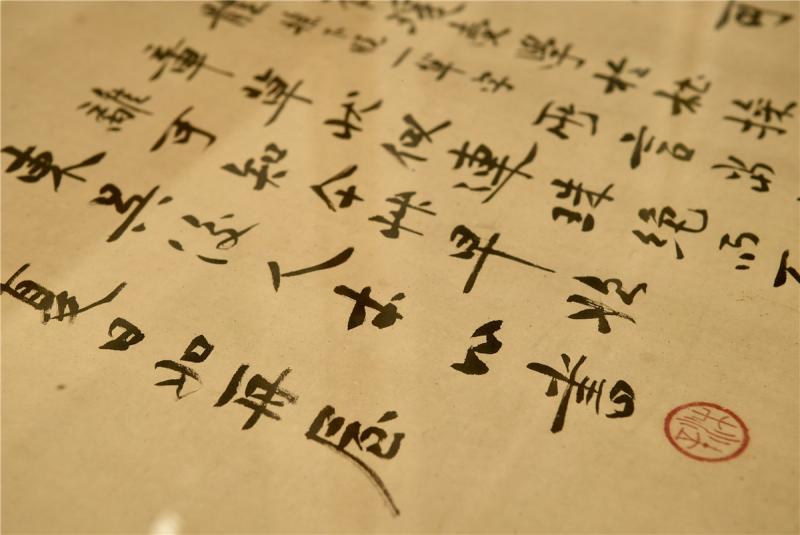

“物件不多、单身、最多的就是手稿”,陈丹青眼中的“老头子”并非世人所认为的动荡漂泊,他有的只是一个人的孤单。“先生在纽约不动荡也不漂泊,他就是个老宅男,出来一趟很难,这点和张爱玲很像,出趟门是不得了的事。有一次说跟我们去曼哈顿,前后用了几个月的时间才成行。晚年动作很慢了,很少到院子里走一圈,据一直照顾他的小杨小代回忆,他每天就是趴在厨房或是床旁边的一个平台上写。他从不会一本正经在书桌旁写作,在纽约,我们约在地铁站见,他就在地铁站写。你找不到一张木心在书桌前的照片,如果有,那一定是装出来的。回到乌镇的那几年,他偶尔会被小杨扶着到西栅喝一杯咖啡,还坐过一次船,仅此而已。有一位摄影师给他留下了一组照片,很难得了。”

“遍体鳞伤、白璧无瑕,这才叫奋斗”

晚晴小筑开放后,陈丹青的另一个心结便是木心先生留下的至少200万字的手稿,“他写东西从来不注明是哪年哪月写的,我们只能根据自己的理解来判断,越老笔记就越衰弱,这似乎成了一个判断的标准。遗稿的出版至少要到今年10月,出版也至少需要15本。”木心美术馆地下设立了木心先生的俳句墙,摘录了一些很有趣的语句。在陈丹青看来,文字对于人们了解呢子大衣、礼帽背后的木心是一条通路,

“他是个对文字对自己对读者很有敬意的人,而且是一个复杂和丰富的人,他曾经说过:‘遍体鳞伤、白璧无瑕,这才叫奋斗’,后来这句话被桐乡新上任的市长引用过。他还说‘对我作品吐口水的人,我视为海龙王’;还有更简单的句子:煮牛奶你最好站在旁边,我快要离开这个世界了……诸如此类。生活中的所有感觉他都会写出来,你很难说那是什么意思,但当你全部看完,你能感觉到他,但却抓不到他,没有人能概括出他的思想结论和生活态度。很有意思的是,老了他为了锻炼记忆力,会把单位里所有人的名字尽可能记下来,还有他在上海美专时所有同学的名字,他也会写下来。再有就是家中所有家庭成员和佣人的名字,大概有18个人,他也都会写下来,他用这种方式来回忆他们。他不跟人交往,也不组织家庭,就用这种方式记住所有的人,并把一切都化成文字。”

归去来兮的剧本乌镇人已替木心写好

都说晚晴小筑的意境暗合了木心先生的那首《从前慢》,陈丹青说,“不可能再慢了才会说从前慢,那个所谓的前现代社会,车马邮件都慢的时代我经历过,那时我在农村等一封邮件要等20多天。我和木心都会回想年轻时,但让我们回去我们又都受不了,我从没回到过我曾经插队的农村,不是不愿意去,是怕动感情。我们在纽约,他无时无刻不在谈老家乌镇,他知道再也回不去了,但94年他绷不住了,回到了暌违50年的故乡,其实他知道那也仅仅是回来看一眼,但镇上有一个陈向宏,这就是命运,这个剧情没有人知道。94年来过后,他无论如何也没有想到10年后,一个新的乌镇等着他回来,一切又好像有剧本,可这是谁写的呢!”没有家庭,乌镇人就是木心的亲人,而他也经常拿家庭成员和男女来比喻周遭的事,比如他说巴尔扎克是他舅舅,都德是他兄弟,他自己没有家庭,后半生是他一个人度过的,所以他把很多事物想像成家庭成员。晚晴小筑重开,很多人忙前忙后,这其中就包括陪伴木心度过最后岁月的小杨,房前屋后都可见他的身影,仿佛先生从未离开……

文/北京青年报记者 郭佳

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/弓立芳