12月24日,国家图书馆首次揭开“神秘”的图书馆文献缩微工作面纱,举办“缩微开放日”活动 。本次活动主题为“一拍一世界”,是国家图书馆2019年读书周的一项重要内容,旨在让社会大众认识文献缩微工作、走近它,了解胶片之下、镜头背后的故事。

文献缩微工作是一件艰苦的工作,要经年累月地与古籍、民国图书上的灰尘、螨虫“作战”,要不分寒暑地在恒温恒湿的缩微胶片库房中穿梭,要不论阴晴地长时间呆在密不透风的拍照暗室中,要日复一日地与各种药液、数据、参数深度 “过招”……光阴荏苒、岁月如梭,一代代缩微人从青丝变成白发,由意气风发走向德高望重,但他们无怨无悔、不负韶华,为祖国、为民族抢救与保护了不计其数的文献珍宝。

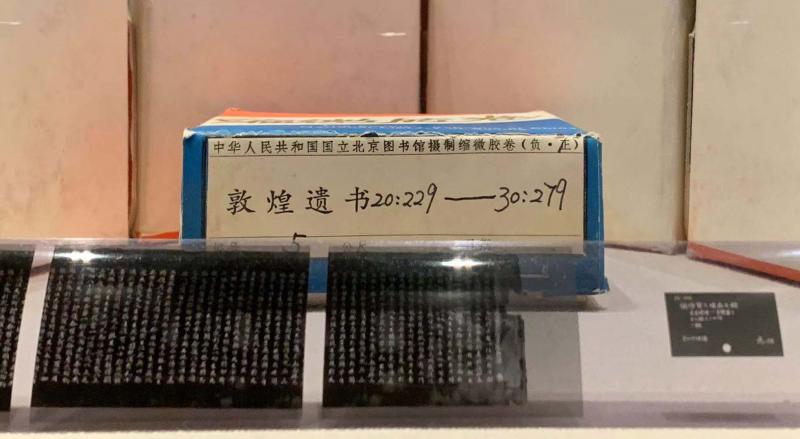

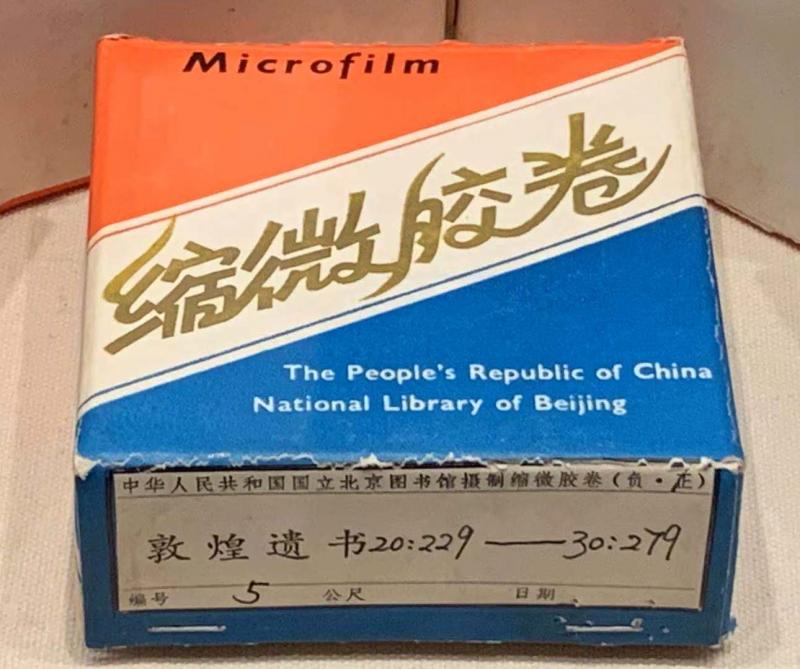

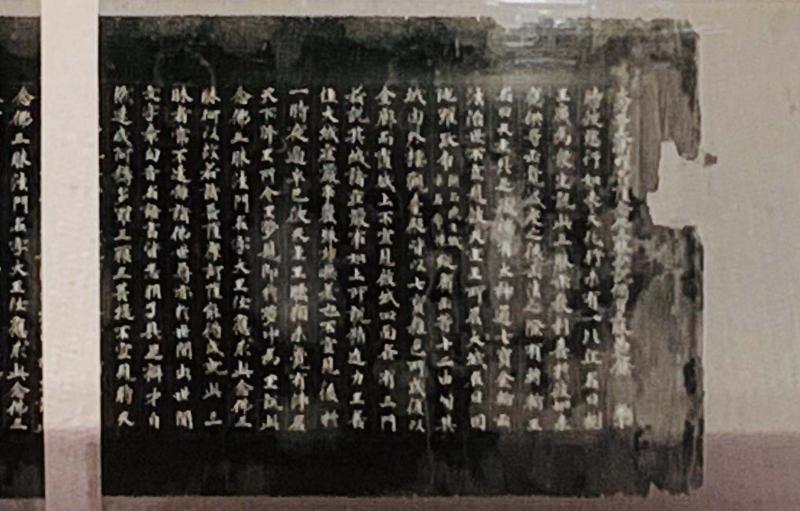

文献缩微工作也是一件光荣的工作,《永乐大典》《赵城金藏》、敦煌遗书,民族的瑰宝,在缩微人手中如数家珍,化作能稳定保存数百年的“无虞之匮”;不仅如此,随着数字缩微等先进技术与理念的逐步运用推广,文献缩微工作还将胶片不断转化为数字化影像、书目数据、影印书等等媒介,化身千百、嘉惠亿万,读者们得以足不出户,就能与中华民族文化瑰宝见面。

早在活动开始前一周,国家图书馆即通过官方微博、微信公众号及官方抖音发布了活动消息,通过生动、有趣的文字、图片和视频对缩微胶片进行了介绍,公布了此次活动预约方式及参加条件。最终有50位普通读者参加了当天的体验活动。

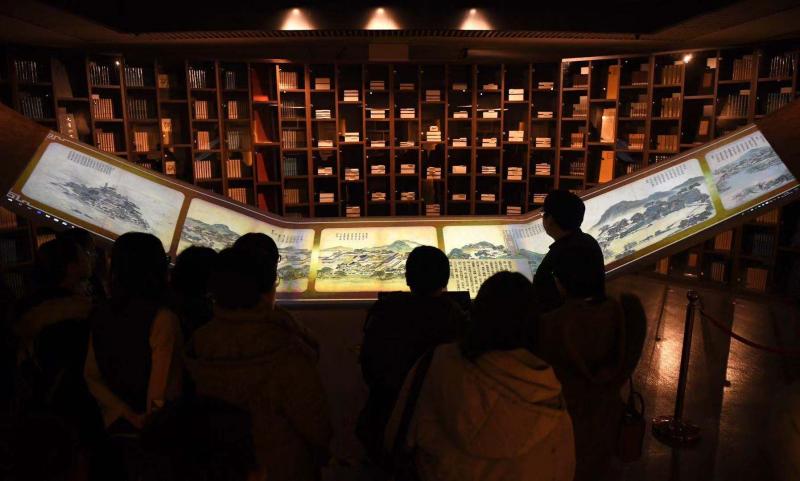

活动分为两个部分,在国图工作人员的带领下,读者们首先走进中华传统文化典籍保护传承大展的第三展厅,详细地参观展览,工作人员通过PPT与短片,向大家介绍了缩微胶片的发展历程,缩微工作的背景环境及重要意义,通过了解缩微是什么、怎么用,以及每种文献在成为缩微品存藏或被读者利用前经历的基本流程,让读者们对文献缩微事业三十余年辉煌历程有了基本认识,对缩微工作的流程和原理有了基本了解。在讲解和观影的基础上,缩微中心的工作人员带领观众一同参观了缩微工作车间及缩微阅览室,更加近距离地接触了缩微技术,了解缩微拍摄、胶片拷贝冲洗、胶片数字化、数转模等缩微生产和使用流程。

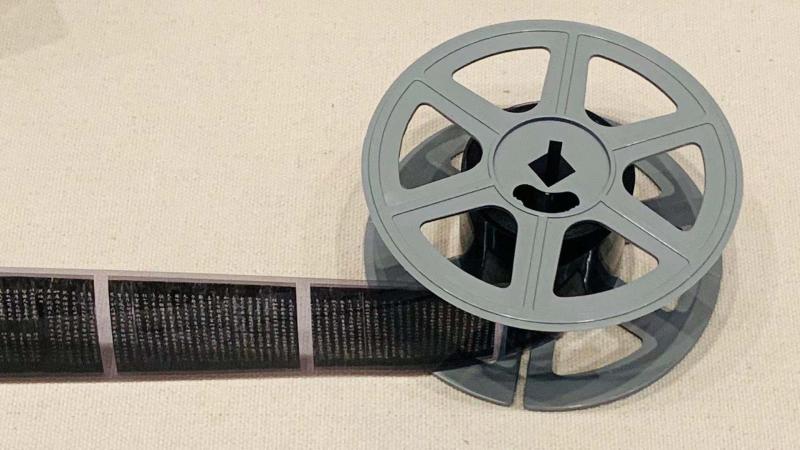

活动期间,每位读者都获得了由国家图书馆赠送的缩微文化创意礼品。读者们参加活动之前,根据自己的不同需求,提前定制缩微胶片拍摄服务,由国家图书馆缩微中心为其拍摄35mm黑白缩微胶片,留作长久纪念。小小的胶片,虽然只有方寸之间,却跨越了数百年的时空,承载了古圣与先贤的伟大思想。本次活动详细介绍了缩微技术及其在文献保护中的重要意义,全面展现了缩微工作者的精神风貌和缩微事业的发展前景。国家图书馆也希望通过此次活动,让社会各界进一步关注缩微事业、支持缩微事业,为促进缩微事业的长足发展贡献智慧和力量。

据介绍,全国图书馆文献缩微复制中心成立于1985年。截至目前,全国共有包括国家图书馆在内的拍摄成员馆23家。这些单位存藏的缩微胶片,均源自缩微人数十年如一日的辛勤努力。缩微中心各成员馆拍摄和制作的胶片,累计起来已经长达数千公里,涵盖了古籍、民国书、报刊等等领域,在原版原貌上完全可以媲美纸质书,在保存效果上又远非纸质书所能比肩。一拍胶片只有几公分的长度,累积到数千公里,足以令人敬佩和叹为观止。

“一拍一世界”,只有每一拍都准确无误、数十年始终如一地追求高质量,才能积土成山、积水成渊至此。

文/北京青年报记者 王岩

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/乔颖