转变往往发生在老路快走到“死胡同”的情况下。保险业的2023年就是充满转变的一年。

在寿险转型初见曙光但仍待深化的这一年,保险业又迎来了新会计准则、“偿二代”二期等实施带来的挑战。同时,复杂的外部环境下,如果继续粗放型发展,将可能带来行业利差损、费差损的风险,因此在监管的严控下,寿险预定利率下调、“报行合一”等词汇在今年又挑动着保险行业的神经。

第一财经从一整年的保险行业事件中挑选出了十个“关键词”,以期勾勒出保险业夹杂着监管政策下被动变革以及应对市场环境主动改变的2023年。而这些转变,无疑是为了行业在未来更好地进化。

关键词一:财报巨变

2023年伊始,几大在A、H两地上市的险企就正式迎来了金融工具和保险合同两个新会计准则。

在上市险企的财务人员看来,这两个新准则让保险公司的会计报表发生了巨变,收入大幅下降,而利润和净资产不确定性和波动性增强。

上市险企今年的一季报作为新会计准则首次亮相的定期财报就显示出了这种巨变。据第一财经记者统计,新保险合同准则的切换让五家A股上市险企一季度的保险服务收入较旧准则下的保险业务收入下降了约六成。相比而言,新会计准则放大了投资资产市价变动的影响却使得归母净利润同比大涨68.29%。但需要注意的是,如果遇到资本市场下降,则新会计准则较旧准则也会放大市场波动对利润的影响,这在上市险企今年的半年报及三季报中也有所体现。

不过,多名上市险企高管强调,尽管新会计准则改变了险企的收入确认方式,但业务实质未变。除了财报的显性巨变,在看不见的地方,这些指标和会计计量的变化无疑也会对险企的财务、精算、运营都带来不小的挑战。

两地上市的险企已经完成了会计准则的切换,接下来其他险企也将直面新会计准则,它们面对的挑战和巨额工作量已然开始。

关键词二:预定利率下调

三月底寿险行业的三场座谈会,将行业的利差损风险摆上了台面。

在低利率时代,寿险投资“压力山大”,一旦寿险产品实际投资收益低于合同预定利率,利差损风险将对保险公司带来重击。这三场座谈会召集了20多家寿险公司,人身险产品预定利率下调成为行业共同的预期。

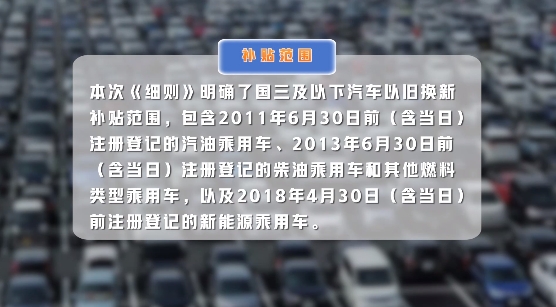

紧接着的四月,预定利率下调靴子落地,普通型人身险预定利率上限从3.5%下调至3%,分红型产品和万能险产品的保证利率上限则分别下调至2.5%和2%,原有产品的下架进入倒计时。

产品停售前的疯狂自此拉开帷幕。国家金融监管总局数据显示,寿险单月保费收入从5月开始逐渐走高,并于6月以同比大增115%达到顶峰。当时有多家险企对第一财经记者表示,公司3.5%预定利率的增额终身寿产品同比大增八成甚至翻倍。

最终,人身险预定利率在7月底完成切换,传统寿险产品正式进入预定利率3.0%的时代,保费增速也在之后踩下了刹车。不过多名保险行业人士表示,相对于不断走低的银行存款利率,3.0%预定利率的寿险产品仍然有市场竞争力。而随着近期银行存款利率的再度下调,保险业人士开始讨论的话题变成:3.0%预定利率的产品还能卖多久?

关键词三:报行合一

在预定利率下调之后,监管的目光又放在费差损上。

在今年8月,一纸《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》让“报行合一”这个在车险市场上已实行了多年的词汇进入了人身险领域,银保渠道成为了第一个被规范的渠道。

所谓“报行合一”,是指各公司应据实列支向渠道支付的佣金费用,佣金等实际费用应与备案材料保持一致。而之所以银保渠道成为第一个目标,是因为其手续费高涨的程度已有失控的迹象。协议中高企的手续费和暗地里的“小账”,可能让寿险公司出现费差损的风险(保险费结构中年度内实际支出的营业费用总额超过当年收入的附加保险费总额)。

银保渠道的“报行合一”再次给保险公司和银行带来了震荡。由于需要重新签订佣金协议,因此部分公司的银保产品在九月底到十月左右经历了暂时性的下架。

尽管短期内经历了一些波动,但费用的下降实实在在,也将倒逼险企重塑渠道的核心竞争力。根据金融监管总局的初步估算,银保渠道的佣金费率较之前平均水平下降了约30%左右。而下一步,个人代理渠道、经纪代理渠道的“报行合一”工作也将启动,届时渠道将产生怎样的变化也值得期待。

关键词四:新业务价值恢复正增长

在前两年意识到人海战术无以为继的时候,寿险转型成为行业近两年不变的主题。

经历了前两年的“至暗时刻”,寿险转型似乎在今年开始普遍显现出了初步的效果,一个明显的标志就是新业务价值在今年全面转向正增长。

第一财经统计发现,和去年新业务价值同比普跌不同,A股五大上市险企今年上半年的新业务价值共计实现705.04亿元,同比上涨31.29%。同时,各个上市险企的人均产能、代理人收入等质量指标有不同程度地好转。

但从代理人队伍规模来看,优化和脱落仍在继续,上半年末五大A股上市险企的代理人数量约为151万人,较2022年末的169万人继续缩减一成。有上市险企高管表示,队伍的深化转型仍在继续,预计行业代理人规模仍将在未来一段时间内下降。而随着代理人及所销售产品的分级制度逐渐落地,也将为未来代理人渠道的高质量转型增添砝码。

关键词五:长期资金入市

为活跃资本市场,提振投资者信心,包括保险资金在内的长期资金加快入市是其中的重要方面。

在今年8月,证监会负责人就发布了一系列资本市场投资端改革方案政策方向。在提到的一系列措施中,关于保险资金的就包括:推动建立健全保险资金等权益投资长周期考核机制;推动研究优化保险资金权益投资会计处理,推动保险资金长期股票投资试点落地,并逐步扩大试点范围与资金规模等。

之后,相关的推动政策陆续落地。9月,《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》发布,对于保险公司投资沪深300指数成份股和科创板上市普通股票等权益资产进行了风险因子的下调。而10月发布的《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,则明确对国有商业保险公司净资产收益率(ROE)的考核方式由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合。

近期,中国人寿与新华人寿各出资250亿元共同发起设立私募证券基金以投资优质上市公司股票的消息又引起了市场的广泛关注,这一举措也被认为是险资响应监管鼓励长期资金入市的号召,向市场释放的积极信号。

关键词六:险企大补血

去年开始实施的中国第二代偿付能力监管制度体系建设规划(一般称为“偿二代”)二期工程在今年开始“显威”。

在“偿二代”二期下,监管对保险公司核心资本认定趋严,保险公司偿付能力出现大幅下滑。金融监管总局数据显示,截至今年三季度末,保险公司核心偿付能力充足率从2021年末的219.7%大幅下降至126.0%,综合偿付能力充足率从2021 年末的232.1%大幅下降至194.0%。

而偿付能力又关系着保险公司的保费、投资两端,于是“补血”就成为了今年多家保险公司的必选动作。

据媒体统计,今年以来,已有20家左右险企获批发债,整个行业计划发债金额超过千亿元,这相对于2022年全年的不到500亿元规模大幅增长。如果再算上增资,险企的补血迫切度可见一斑。

值得一提的是,去年对险企开闸的永续债成为了今年下半年险企“补血”的热门之选,从9月开始已有多家险企获批发行十亿级别或百亿级别的永续债。国泰君安表示,发行永续债可补充核心二级资本,提升核心偿付能力充足率。当前对于核心偿付能力充足率较为紧缺的公司,尤其是人身险公司将聚焦无固定期限资本债券的发行。

关键词七:个人养老金实施首年

去年11月作为养老第三支柱顶层设计的个人养老金制度启动,今年是它走过的第一个完整年度。

从个人养老金制度启动首年的表现来看,开户多、缴费少成为了绕不开的评价。人社部数据显示,截至今年一季度末,全国有3038万人开立个人养老金账户,但其中仅900多万人完成了资金储存;储存总额182亿元,人均储存仅2022元左右,和个人养老金每年12000元的上限相差巨大。

业内人士表示,个人养老金首年不及预期的原因涉及政策、产品、投资表现等多方面因素,但从参与人数占可享受个税优惠的人数占比等指标看,其实个人养老金首年表现并不差,市场需要以更长期的眼光看待个人养老金制度的发展。未来市场参与者应在产品差异性、服务便捷性等方面更进一步,提高人均储存额,推动“第三支柱”个人养老金更快起到真正的支柱作用。

而从参与个人养老金的各类金融机构来看,截至11月底,在745只各类个人养老金产品中,保险产品仅99只,在其中占比较小;而民众选择的产品也以储蓄类居多,保险产品等金融产品亦占比不多。保险业人士认为,保险公司在养老产品+服务方面有独特的优势,未来需要进一步加强优势,增加对民众的吸引力。

关键词八:出险险企化险明朗

2020年7月份,原银保监会对华夏人寿、天安人寿、天安财险、易安财险等4家保险公司实施接管,接管期一年。2021年7月份,原银保监会公告延长接管期一年。

2023年以来,这4家险企的风险处置也在加速推进,各自的解决方案逐渐明朗。

华夏人寿、天安人寿在今年分别迎来了自己的承接方瑞众人寿、中汇人寿。易安财险的100%股权也在今年被比亚迪收入囊中,随后正式更名为深圳比亚迪财产保险有限公司。

除上述三家险企外,天安财险目前暂未官宣风险处置结果。不过,此前有市场消息称,今年9月获批筹建的申能财险或成为承接天安财险的意向方。

关键词九:车险“二次综改”落地

在车险经历了多年的市场综改之后,今年1月12日,原银保监会发布《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》,将商业车险自主定价系数浮动范围由此前的[0.65~1.35]扩大为[0.5~1.5],财产保险公司的定价自主权得到进一步释放。

业内人士认为,这个被业内称为车险二次综改的文件,将定价权更多地交给保险公司,同时引导车主形成良好的驾驶习惯,优质车主可能享受更优惠的车险价格。有媒体统计,从三季度的车均保费环比趋势来看,近六成险企的车均保费较第二季度有所下降。

但对于财险公司来说,在落实综改的同时,新能源车险业务给险企带来的承保盈利压力仍然不容小觑,需要各大险企根据新能源车险与燃油车完全不同的风险结构采取不同的经营策略。

关键词十:AIGC应用迭起

2023年被认为是AIGC的元年。保险业对于AIGC、大模型的热情也空前高涨,对于这些前沿科技在保险行业的应用边界也在不断地被打破。

AIGC中台、大模型开放平台、“数字员工”……今年多家保险公司发布了自己在AIGC、大模型方面的应用探索。在业内人士看来,在AIGC与大模型的相互加持下,保险行业对于科技带来的全方位赋能正进入全新的阶段。不过总体来看,目前保险行业对AIGC的探索仅仅处于初级阶段,未来AIGC凭借其强大的内容生成效率及更为人性化的理解能力、表达能力,将成为“保险新基建的又一次进阶”。

编辑/范辉