◎陈墨(中国电影资料馆研究员)

2024年的冬天,北京不太冷,但12月27日除外。别人感觉如何我不知道,那天早晨我在户外等车去医院看老师,曾感寒风刺骨。

几小时后,我的老师陈骏涛先生就离世了。

这符合我老师一贯作风,悄悄地,像是随风而逝。

参与了《文学评论》复刊启动工作

为改革开放、新时期思想解放尽心尽力

负责筹备文学评论界两个重要会议

陈骏涛先生是新时期文学的有功之人,仔细算来,贡献还不小。

他是编辑。当过《文学评论》编辑、当代组组长、编辑部副主任、主任,参与了杂志从复刊到鼎盛的全过程。《文学评论》正式复刊是1978年1月,而他早在1975年9月就进了编辑部,何以如此?实际因由、具体经历,都值得一说。

陈骏涛1955年考入复旦大学中文系,5年后毕业留校,很快又考取新中国第一批副博士研究生,1963年年底通过研究生论文答辩。1964年3月被招入中国科学院哲学社会科学部——简称“学部”——文学研究所现代文学研究组。

研究组无甚研究,蹉跎了十几年。1975年秋,他已39岁。文学所领导问他是否愿意去《文学评论》,他几乎不假思索就答应了。

所以如此,是习惯于领导让干啥就干啥,这是他们这代人的第二本能;另一原因是,抛荒了十一年,终于有正经事做,云胡不喜!

他到编辑部的第一件事,是与同事分头到各省去作社会调查,征询地方专业人士对文学创作、评论现状的意见,及对《文学评论》复刊的看法。陈老师去了济南、合肥、宣城、芜湖、南京、扬州、杭州、上海等8个城市,历时43天。所得信息是:地方作家评论家对当时情况很不满,希望有所改变,热切盼望《文学评论》复刊。

1976年清明节后,《文学评论》复刊事,再次搁置。

1977年,哲学社会科学部从科学院独立出来,成立中国社会科学院,胡乔木担任第一任院长,亲自过问《文学评论》复刊启动工作。1978年1月,《文学评论》正式出刊。

陈骏涛先生参与起草的《拨乱反正,开展创造性的文学研究批评工作》一文,在《文学评论》1978年第3期发表后,中央各大媒体纷纷转载或摘要发表,地方报纸也纷纷转载,此文成了惊蛰春雷,春分地暖,催动了新时期思想解放。

新时期之初,陈骏涛奉命写了多篇影响深远的文章。这类文章多是用笔名,如柯文平、文怀舟、柯舟、周柯、平纪、平涛等。他把这些文章称为“应命文章”,为改革开放、思想解放尽心尽力。

组稿、编稿、写稿之外,他还负责筹备两个重要会议,一是1985年多单位联合召开的厦门“文学评论方法论研讨会”,陈骏涛代表文学研究所新任所长在会上作了主题发言。另一个是1986年在北京召开的“新时期文学十年学术讨论会”,这两个会从不同角度,抬升了文学评论和研究的学术水准,也提升了《文学评论》杂志的影响力和权威性,使之成为新时期文坛的信号台。

很多文学研究者、评论家把《文学评论》当做学术圣殿。陈老师和编辑部所有同仁,是文学圣殿的守护者和把关人,自有一份不可忽视的功绩。

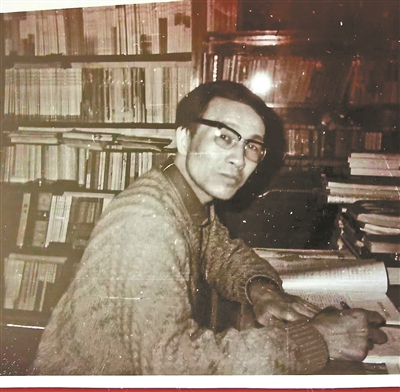

在工作大半生的《文学评论》办公室门前留影

为新时期文学复兴及艺术繁荣浇水施肥

从常识平面、常理路径、常情视角去谈论文学与人

自建自管文坛“气象站”,夙夕观测文学创作气象

陈骏涛先生是新时期文学评论家,为新时期文学复兴及艺术繁荣浇水施肥。

只不过,时间和空间分配让他煞费苦心。1978年,陈老师本人42岁。大女儿漫红9岁,在上小学;小女儿漫欣5岁,在上幼儿园,师母何立人也要上班。他不能完全不管孩子上学或放学。他写文章,只能在组稿、编稿和照顾孩子之余。

空间也须说。陈老师与同事两家合住一套房,有三间,没有厅。陈老师有两个孩子,所以住一大一小两间,大间不到20平方米,是主卧室兼起居室兼客厅。

小间是7.8平方米,归陈老师。小间里摆放一张床、一张书桌、两三个书架、一把椅子、几张方凳,进出要侧身才好过,抽三口烟就能填满房间剩余空间。陈老师看书和写作都在这里,算是“书房”。晚上要等夜深人静他才能开始工作,周日和节假日,师母就要带两个孩子去公园过整天,以便陈老师在家安心写作。

评论家有不同类型。有思想型,长于观察分析;有理论型,长于演绎总结;有艺术型,长于感受艺术细微特点。陈老师并非没有思想、理论或艺术素养,但本质上更接近战地记者,或传统史官。他写评论的方式与众不同,总要努力让自己的阅读感受和作者的创作初衷连通。他写评论常常要比别的评论家多一道工序,是要专门访问作者。好处是,他的文章能够提供多个视角,更加周到清晰。

正因如此,他评论刘心武、徐怀中、张洁、李国文、王蒙、陈建功、路遥等作家作品,这些作家他基本上都访问到了,甚至与其中大部分成了朋友。

多年后,陈老师说自己的评论文章深度不够,“都是比较平面的,浮光掠影的文章”。陈老师的文章确实有自己的特点,是喜欢从常识平面、常理路径、常情视角去谈论文学与人。看起来似乎没有“深度”,却比很多有深度有理论有花头的文章更加引人入胜,更加深入人心。

我喜欢陈老师的文章,感觉细腻,观点明确,说理充分,心平气和而简明扼要;不装腔做作,不玩弄新词,没有空话大话,没有八股腔。

陈老师有功于新时期文学,是因为他热情澎湃地评论过诸多作家作品,更因为他自建自管文坛“气象站”,夙夕观测文学创作气象,发现新动态、新趋势,追踪新热点、新人物。他写过数百篇评论文章,出版过《文学观念与艺术魅力》《在传统和现代之间》《文坛感应录》《世纪末的回声》《这一片人文风景》《从一而终——陈骏涛文学评论选》《论编拾零》等评论集。他的文学评论写作,贯穿了新时期始终,他是新时期文学的忠诚鼓手。

本文作者陈墨和老师陈骏涛(右)

对我宠爱有加,但又十分严格

被提醒后绝不敢拿不属于我的一张纸

曾连毙我七篇文章,也曾一篇文章被毙七次

1985年,陈骏涛先生开始招收研究生,我有幸,做了他的开门弟子。

那年陈老师只招一名研究生,有19人报考。我的专业成绩和总成绩都还不错,但英语成绩够不到及格线。陈老师征得文学所领导同意,决定给我补考的机会。考研补考,闻所未闻,而陈老师还主动给我买来午饭,让我吃了再考。

此前,我与陈老师素不相识。我只“贿赂”过他一支香烟,他还没接受。也就是说,陈老师让我补考英语,没有任何私人关系,纯系公事公办。

入学后,此类好事数不胜数。陈老师给我上课,包括近代文学简史、现代文学选讲,重点是当代文学新作。要我读作品,他会和我讨论,为我解说作品背景及深意。要我写阅读心得,却让我别急于发表文章,说磨刀不误砍柴工。陈老师的课,有时在编辑部办公室,有时在他家。我喜欢去他家上课。去他家,既有精神大餐,更有美食解馋,师母烹制的炖牛肉和云南汽锅鸡,让人流口水。

我的专业课不全是陈老师上。他请专研长篇小说的蔡葵老师为我讲当代长篇,请中篇小说专家张韧老师为我讲中篇。他还常带我开会,让我向更多的作家评论家当面求教。甚而,他还带我去作家的家,请作家本人现身说法,细叙自己创作历程或创作理念。有一次我说,我喜欢洁泯先生的文章,陈老师当时没说什么。几天后通知我,说他和许觉民(洁泯)先生约好,我们一起去许先生家。聆听许先生说“言为心声,随性而发”的写作秘诀,至今难忘。

陈老师对我宠爱有加,另一面,却也要求十分严格。

我是陈老师的研究生,自然会经常出入《文学评论》编辑部。有时候,我会拿些印有“文学评论”字样的稿纸或信笺自用。这么做,一小半是贪心,一大半是虚荣心,能用“文学评论”稿纸信笺写稿或写信,自己觉得牛。陈老师见了,轻声但严肃地对我说:你不是《文学评论》的人,不能随便拿编辑部的稿纸。这一当头棒喝,让我此后绝不敢拿不属于我的一张纸。

我写作很勤奋,至少一周一篇,当然是希望发表,小半是要养家,大半是急于成名。而陈老师这个写作教练,让我“遍体鳞伤”,第一个学期,几乎我每篇文章都难逃被批、被毙命运。要么是对作品理解不准,要么是写作思路不清,要么是表达秩序紊乱,要么是文章水分太多。若只说某个词用法不当,那算是量刑最轻。他曾连毙我七篇文章,也曾一篇文章被毙七次。好在我皮厚,筋骨也健壮,不怕摔打。知道老师是为我好,摔打后,我们接着来。

陈老师是《文学评论》编辑部副主任,我是他的开山弟子,按说,我当近水楼台先得月。可我没有得月,只得到月亮的影子。陈老师照例直来直去,说我的写作水平还不够,文章水分太多,不合《文学评论》要求。我相信陈老师,他说不够,那肯定就是不够。陈老师推荐的稿子十拿九稳,不是因为他在编辑部有职务有权力,而是因为他眼光准、把关严。

不光陈老师如此,编辑部里,王信老师、贺兴安老师等人,个个都是如此。《文学评论》审稿越严,声誉越佳,景仰者越多,登殿者越荣耀。

我怪罪老师吗?不。原因是,我懂得严格要求的好处。

我毕业时,陈老师说他要出一本新评论集,让我为他写序。我说:不。学生给老师写序,哪有这种规矩?老师上一本论文集的序言是老所长洁泯先生写的,我算哪根葱?此事拖了数月,甚至更长,无论我怎么拒绝,陈老师主意不变。我不能长期抗师命,只好服从,为他的《在传统和现代之间》文集写了序。

陈骏涛和何立人结婚照(1968年)

“陈骏涛主编”曾是图书市场知名品牌

躬身成为桥梁,让年轻评论家从此岸走向彼岸

一部口述史为社会作最后奉献

陈老师也是著名选家。“陈骏涛主编”是图书市场知名品牌。

上世纪90年代末,图书市场不再如先前那样火爆。陈骏涛先生受邀主编“跨世纪文丛”,精选新时期中国作家作品,一人一集,居然让口碑与市场共振。这套丛书成了“最好的中短篇小说选集版本”,所以能连出7辑,共67册。

陈老师声誉鹊起,受邀主编如“红辣椒女性文丛”“中国文学通典”,以及“中国留学生文学大系·当代小说欧美卷”和“当代小说日本大洋洲卷”等多种丛书。主编的作品集总计91册。不仅数量多,而且质量精;不仅当时受读者好评,如今都成了新时期文学的珍贵遗产。

陈老师也是青年良师。不仅说他培养自己的研究生,也不仅是对研究生、进修生、访学者一视同仁;而是说他自觉自愿地为更广泛的青年作家、评论家充当铺路石,为新时期文学作育英才。新时期开始时,陈老师已过不惑之年,拼搏十载即至天命之年,深知个人力量有限,便躬身成为桥梁,让年轻评论家从此岸走向彼岸。他也愿意作渡船,帮助年轻作家及爱好者渡过迷津。即便精疲力竭,他也要把自己燃烧成火把,为晚辈照亮文学字里行间。受过他提携、指点、栽培的青年作家和评论家,曾聚集于《这一片人文风景》中,为陈老师祝寿,星光闪耀,言辞感人。他们是新时期的新生力量,传递新时期薪火,照耀未来。

陈老师是世间难得的好人。对学生好,对作者好,对青年好,对所有人都好。长辈钱锺书先生、许觉民先生喜欢他,因陈骏涛单纯质朴。同辈王信先生、贺兴安先生、何西来先生喜欢他,因他诚实可靠。晚辈朱建新、李兆忠、李以建喜欢他,因他宽厚温和。

在《文学评论》编辑部,无论年龄大小,一律称呼他“骏涛”,直呼其名而不带姓。在家里竟也是,两个女儿,呼他“陈老涛”,那是尊敬;呼他“陈骏涛”,那是日常;呼他“老陈”,有时是亲密,有时是撒娇。

任何见过陈骏涛老师的人,无论是学生或是作者,是听讲座的还是找他签名的,都会有相似的印象:陈骏涛先生待人平等、亲切、和气、温暖,决不居高临下,更不趾高气扬,是真正的童叟无欺,老少咸宜。

陈老师的好,既是天性,也是修养所得,是自主选择,也是灵性使然。学生要给他做口述历史庆生,开始他坚决拒绝,说自己不够格。被说服后,则全力以赴,事无不可对人言。对的事或错事,神圣事或荒唐事,他都说。例如,在干校,他曾当过钱锺书、吴世昌、吴晓铃等前辈学问家的劳动小组长,采访人问:是否曾向前辈请教过学问?他说:真的没有,没想到。采访人问,他何时成了“逍遥派”?他严肃作答,说他从未当过逍遥派,说他没那么洒脱,说他是因不再被领导信任而情绪消沉。有人读了《陈骏涛口述历史》,说陈老师说得太谦逊、太坦率、太不注意自己的形象。我知道,他这是为自己的社会作最后奉献,把自己人生私密公之于众,把自己的灵魂交给后人解剖研究。他的这部书,不仅是他个人记忆档案,也可以作为新中国社会历史的一种索引。

近一两年,陈老师的记忆力明显差了,有些犯糊涂。我去看他时,他能认出我,却总要问:你有没有孩子?孩子多大了?孩子有没有孩子?同样问题,一小时能问上十几、二十遍,让我心酸。但也证明,即便记忆迷糊,他仍会关心孩子,关心孩子的孩子。

陈骏涛老师永别了。老师生于1936年8月,离世时已年满88岁,古称米寿。回想老师一生,他读过,写过,爱过,努力过,拼搏过,自我理想实现,人生充实圆满。老师告别人世,是黄叶飘零,却也是瓜熟蒂落。

过去了的一切,都已变成了亲切怀念。怀念老师,心里尽是温暖。心里温暖,这年冬天真的就不那么冷了。

供图/陈墨

编辑/韩世容