◎袁家方(北京城市学者)

曾国藩指导作文 还专门到会馆送考

乡会试的日子里,举子们紧张备考是自不待言的。同时,和他们一起忙碌的,还有在京为官的同乡们。这些京官,不但曾经用自己的家宅,接待过来京赶考的同乡,还曾捐宅或集资营建会馆,并承担起会馆的运营与管理。同时,他们又给举子们做必要的授课,指导答卷的方式方法、讲述考试经验等等,事无巨细、传授点拨、叮咛嘱咐,唯恐遗漏一二。

《曾国藩日记》道光二十一年(1841年)记载:“闰三月,三十日,……中饭后,春冈、旋凌九兄弟来”;“四月,初五日,下半天,吴春冈、曾心斋来,久谈。……拟为心斋做策本,无所成”;“初六日,……又拟为心斋做策,仅改数句,文思迟钝,可恨!”“初七日,……饭后走仑仙处,请渠代改心斋策。”“初八日,早起,饭,为吴春冈作策头子八道。”“初十日,……夜为春冈作策首三道。”“十二日,……为吴春冈作策首,誊十六道。”“十四日,……为吴春冈改策四道。”“十五日,……为吴春冈做策头尾样子。”“十六日走会馆,送吴春冈、心斋考。”

在半个月的时间里,曾国藩先生为吴春冈、曾心斋两位同乡所作指导有八次,而且,还有做策文的具体示范,甚至还有“拟为心斋做策,仅改数句,文思迟钝,可恨!”的自责。不但自己动手,还去登门延请与自己同年中进士的钱仑仙为试子修改策文。可以想见,在这段时间里,他们的多次晤谈会涉及策文的主题、内容、结构及行文等各个方面,乃至对相关社会情况及官方对策的讨论等。最后到了考试的日子,曾先生还专门到会馆,送吴春冈、曾心斋二人赴考场。

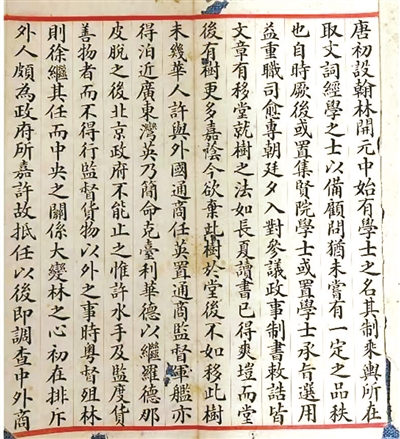

清代举子殿试练习卷(局部)

“督视大卷”的特别训练

来自其他地方的京官也会同样为家乡试子竭尽所能。如果说曾先生对同乡试子的考前辅导是一对一,或一对二三,那么还有在会馆对殿试者的集体考前模拟训练——“练大卷”。

据《闽中会馆志》记载:“光绪三十年(1904年)甲辰恩科会试,来京殿试者均同聚福州新馆,每日群蹲榕荫堂练大卷。张(贞午)侍御(元奇)、沈爱苍府尹(瑜庆)、郭春榆侍郎(曾炘)、陈玉苍侍郎(璧),皆轮流到馆督视练卷。”这记载,让我们看到一个栩栩如生的画面:榕荫堂里,试子们“群蹲”着,练习小楷楷书殿试大卷。同乡京官在他们中间慢慢地穿行,不时停下来,点评、校正。那是殿试前一连数日的“集训”,每天的导师不同,但都是曾经殿试且金榜题名的京城高官。

文中所谓“练大卷”,说白了,就是练习殿试试卷的书写。都说科举考试特别重视考生的“书法”,究其实,那是对公文书写的基本要求。殿试,在皇帝面前答卷,更是要展示书写的训练有素且一丝不苟,不能有半点失误。

前不久,我在孔夫子旧书网上看到一张清代举子的殿试练习卷,长104厘米,宽39.5厘米,从这个练习卷可见考生在殿试前的准备,除答卷的内容之外,书写字迹讲究,务求中规中矩,且墨迹始终如一。同时,还要有书写速度的考虑,即要在限定的时间里,完成数千言文字的书写。难怪当年在福州新馆有“每日群蹲榕荫堂练大卷”的特别训练。

由此推想,其他省份的会馆,只要有参加殿试者,也会有类似的试子“群蹲”与京官名家的“督视”。龙门一跃,谈何容易!

福州新馆

“快马递诗片”会试公开的秘密

《闽中会馆志》记载:光绪三十年(1904年),两宫驻跸颐和园。按照规定,殿试设有读卷大臣,有资格的候选人要在殿试前夜到园候宣。福建籍京官们估计,时任商部左侍郎的陈玉苍最有可能被任命为殿试读卷大臣,于是,陈侍郎安排部员力钧备健马于福州新馆,在殿试即将开场之前,将试子殿试的策文第一行填写为“诗片”,派差役半夜骑马直奔颐和园。天未明,诗片送到,读卷大臣的任命也正好下达,陈侍郎果承钦派。因而,陈侍郎的门人多数列殿试二甲。这里说到的门人,即陈侍郎在福州凤池书院执教时的学生。这便是当年一个“公开的秘密”,即所谓“快马送诗片”。

《旧京琐记》“卷六·考试”中写到,同治、光绪以来中进士的,一种是拔贡小京官,经考试成为军机处章京,其人的才学及能力,在朝廷枢要部门,已经有了不错的声誉;再一种是边省举子中的才俊,会试未中,留都过夏,“锐意结纳时流,平日师友,早有定评”。他们“平时以楷样遍呈师门,或世交当道之有阅卷资格者”。及至出场应试,就将考卷中诗作的前两句、殿试则将策之前一行,“驰马遍递,力不足则朋好代为递之,至次日阅卷命下,即不及矣”。能参加殿试而得中的,一般不过百十人,大凡“夙精书法,或有力之诗片已递到者为有望”。其余考生,“自知不能入选,亦不作此梦想矣”。《旧京琐记》的这个记载,说明“快马送诗片”是当时各地京官和考生都知道的“节目”。

《安乐康平室随笔》一书有记述道:“本朝自乾嘉以来,得鼎甲者,其出身以内阁中书及各部小京官居多。”他们“大都工于书法,或当时知名之士,既登朝籍,遇事更得风气之先”。“而殿试读卷诸大臣,或为旧时座师,或为本署长官,或为同乡老辈,赏识有素,故此中遇合,亦非偶然。”

基于此,阅卷时,即便是“糊名”(将考生姓名、籍贯等信息用纸糊起来)了,读卷诸大臣看试卷上的字迹,也能辨识二三,何况还有“诗片”提醒。

不过,即便如此,考官们也还是有“打眼”的时候:据《旧京琐记》记载,翁同龢先生主持光绪十八年(1892年)会试,他最看好同乡的张謇,某房得一苏州籍考生试卷,古雅朴茂,同房考官传看,都认为必是张謇的试卷,而且一定会“拔冠群士”。没想到及唱名,是武进的刘可毅。问遍各房考官,却没人知道这位刘可毅。中试后,刘可毅拜谒翁先生,这才得知他原名刘毓麟,字葆真,亦为世家宿学,向在河道总督许仙屏手下供职。会试前梦某科会元为刘可某,下一字模糊,但辨右为殳,临试更名为“可毅”。这年殿试后,刘可毅中二甲进士。同年五月,改翰林院庶吉士。光绪二十年(1894年)四月,散馆,授翰林院编修。今人如果看到张謇与刘可毅两人的“大卷”,若也“糊名”,或者也会让人难辨张刘。

光绪三十年(1904年)甲辰恩科会试,福州新馆“快马递诗片”的事情过去了。那年所有人都没想到,次年,1905年,科举就被罢停了。甲辰恩科成了科考的最后一次。

除上述故实之外,当年还有人给乡试的试子办培训班的。如河间会馆,位于果子巷69号(旧为驴驹胡同路北六号),乾隆二十四年由任丘舒成龙捐建。乾隆三十五年(1770年)舒先生再度捐资修缮并建河间客寓。《增修河间会馆内外房屋创建河间客寓碑记》中说道:“会馆之右有房一所,房主现议让卖给,或可做任邱客馆书屋,乡试之前有早进京者诵读其间,就教名师寒士,酌给薪水。事成公另为筹办。”尽管碑记中说这书屋是来年的计划,但也可见当时乡试试子会有提前进京,寻师求教者,也会有寒士设塾,以为试子授课辅导的。这“寒士”,或是以往落第的举子,亦未可知。

供图/袁家方

编辑/王静