从19世纪中叶到20世纪中叶,在一片风雨飘摇的内忧外患之中,在中国历史上第二次礼崩乐坏的大乱世里,中国的知识分子从帝国和家族秩序中走出来,成为民间的游士,并试图以自己的知识权力和舆论影响力重建社会重心。通过传媒和学校,知识分子构建了一张等级性的、遍布全国的文化权力网络。而各种社团和同人刊物,则成为这张文化权力网络的网结点。这一崛起的“知识人社会”,在现代中国社会获得的文化影响力,是过去难以想象和比拟的,几代读书人都热烈地期望知识分子能够“成为无形之一团体”,“统率多数国民”。然而,不同于士大夫们有世家大族和宗法地方势力作为后盾,近代知识分子的文化权利缺少相应的社会基础,导致他们文化影响力不断提高的同时,社会政治地位却在逐渐下降。“知识人社会”是独立的,其根基却是不牢固的,如同一座建立在沙滩上的象牙之塔,一度辉煌,却最终难免坍塌。它既见证了知识人的挣扎与蜕变,也承载了巨变时代的冲撞与活力。

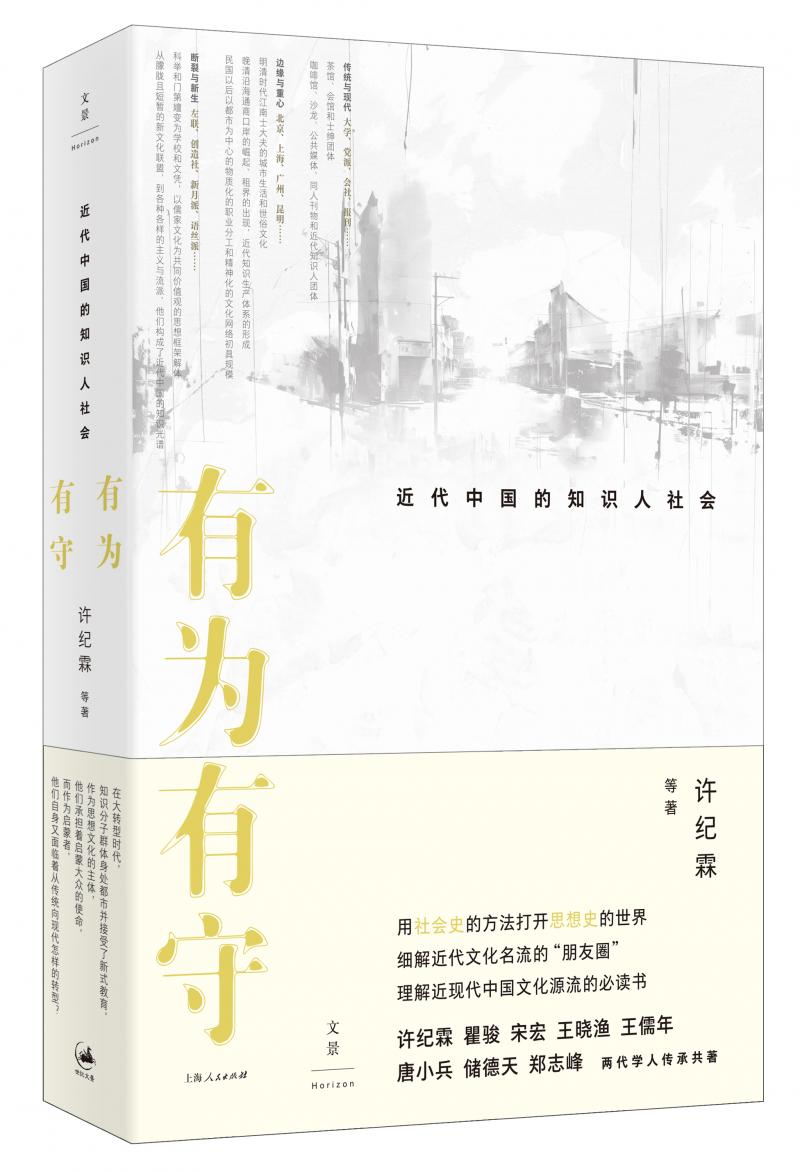

近日,华东师范大学紫江特聘教授、历史系博士生导师许纪霖及其学生的合著《有为有守:近代中国的知识人社会》由世纪文景出品,此书乃许纪霖教授继《家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同》《安身立命:大时代中的知识人》后,在世纪文景出版的第三本书。三部作品共同构成了一个研究近现代中国知识分子与思想文化的系列,从中也可以看到许纪霖教授个人学术生涯的“黄金时代”与心路历程。可谓“许纪霖知识分子三部曲”。《有为有守》一书的纵轴以时间为单位,横跨1895—1949年,囊括了辛亥革命、五四运动、抗日战争等重大历史事件,在内容上以近现代中国知识分子的日常人际交往、私人脉络、团体组织、公众传媒等为主要研究对象,横轴则以北京、上海、昆明等知识分子活动的地域为坐标,将都市文化史与知识分子研究相结合,采用了布迪厄的场域理论,探索了知识分子研究的全新路径,成就了一部全面而生动的近代中国知识分子社会生活史。

八位作者两代学人,勾勒中国知识分子黄金时代的文化地理版图

本书初版于2008年,除许纪霖教授外,其他七位作者都是他的学生。虽是集体合作的产物,且八位作者行文风格各不相同,但都以许纪霖教授的研究方法为指导,延续了许教授在总序中奠定的基调,并对其在总序中提出的问题进行了很好的诠释和回应,史料丰富翔实,细节生动有趣,考察了知识分子的公共交往与其思想主张之间的关系,剖析了一般意义上地理“空间”概念外的文化社会关系。

书中,知识分子通过私人与公共的交往为自己编织起一张社会关系网络,并在其中实现自我认同,读者得以一探知识分子的公共交往与市民社会的发展;书外,八位作者的通力合作亦是一段学术佳话,正是两代学人的传承共著,才共同写就了这部重现转型时代知识分子交往的力作,也见证了暌违十六载,八位作者学术初心不变,对中国知识分子历史始终保持深切关注和一往情深。

诚如许纪霖教授在新版后记中所说,十几年间风云变幻,七位学生皆以“长大成才”。瞿骏、唐小兵已经是华东师范大学历史系的教授;宋宏、王晓渔继续分别在华东师范大学马克思主义学院和同济大学人文学院任教;王儒年如今在中国药科大学担任马克思主义学院教授、院长;郑志峰已经成为燕山大学文法学院的教授、副院长;而储德天,也已经是上海教育出版社的副编审,早已是资深策划编辑。他们中的有些人已成为史学界和公共知识界小有名气的青年学人,再回首,此书的作者阵容可谓豪华。

作为许纪霖教授团队知识分子研究的结晶,此书的再版也是对中国的知识分子研究逾30年的回顾与总结。以往的知识分子研究多集中在从思想和政治的领域考察中国知识分子的心路历程,只见思想而不见思想者,随着新文化史在史学界的兴起,许纪霖教授带领学生从社会文化史的角度研究知识分子与其所置身的城市之间的关系,发掘社会文化的结构性变迁如何推进和制约了知识分子的公共角色,勾画出中国知识分子黄金时代的文化地理版图,本书亦可谓近代中国知识分子社会生活史的开拓之作,常读常新。

血缘、地缘、学缘、业缘,聚焦知识分子聚散分群的关系纽带

近代以来,知识分子脱离帝国和家族秩序,成为都市社会中的游士,获取多元化的职业和身份,同时借助学校、传媒和社团这三个重要的建制性网络,建立起一个替代传统“士绅社会”的“知识人社会”,共同形成了一个知识生产、流通的文化交往网络。

在传统的“士绅社会”之中,来自世家大族的各级士绅们,在既定的血缘和地缘关系中生活,通过私塾、科举和书院等空间形态所形成的学统关系,借助各种方式互相串联,形成了多个区域性乃至全国性的交往网络。随着中央权力的衰落、商业社会的崛起,近代的都市替代传统的乡村,成为社会文化和公共关系的中心,传统的士大夫亦向近代的知识人转变。那么,从乡村走进都市,摆脱血缘、地缘的束缚,进入一个陌生人的社会,知识分子会如何进行人际网络的经营、寻求立足,并构建不同的城市文化?

近代知识分子的交往依然起步于学缘和地缘,但又超越于此。科举和门第嬗变为学校和文凭,新的非制度性的共识逐渐形成,以儒家文化为共同价值观的思想框架逐渐解体,以道德为中心的规范知识让步于以科学为中心的自然知识,成为社会正当性的来源,也成为政治、文化和社会权力的来源。知识的再生产,就是权力的再生产,知识分子凭借知识生产,强化了他们的文化权力,形成了各种知识分子的社团共同体。以各种政治和文化的意识形态为基本分野,以传统的地缘和近代的学缘关系来凝聚,近代知识分子通过结社组织起来,形成了一个个松散的、志同道合的同人共同体,又因为结社而相互冲突、自我分裂。

传统的血缘和地缘关系虽仍内嵌于近代学统关系之中,却已非核心。学校取代书院,成为文化生产的重心;名牌学府的毕业生取代传统的以科举和书院为核心的同年、同门,渗透到各行各业中。一个以近代学统为中心、以新式教育文凭来划分的等级性精英网络基本形成,一个半封闭的学术贵族阶层就此显现。近代的意识形态认同、近代的学缘关系与传统的血缘、地缘关系的相互镶嵌,构成了复杂的人际交往网络。

大学、传媒、社团,重现知识分子文化生产的空间网络

随着近代中国学校的基本建制奠定、新式知识分子的职业化,使得知识分子无论在身份上,还是心态上都获得了独立,他们不必再像过去那样依附于中央权力,取得了相对的自由,有了自己独立的建制化资源。大学拥有自己的文化标准和精英选拔标准,掌握了知识生产的核心权力,并且将这套文化标准推广到社会,从而拥有了近代社会独一无二的文化权力。

学校不仅是知识和人才的生产场所,同时也是公共舆论的空间,而社团则为知识分子提供了组织化和社会文化实践的可能。“君子群而不党”,近代知识分子的社团很少以正式的团体名义出现,通常以同人刊物为中心——1920年代的《努力周报》、1930年代的《独立评论》、1940年代的《独立时论》,以各种政治和文化的意识形态为基本分野。

正如许纪霖教授在总序中所指出的,“学校、报纸和结社,既是近代中国的公共网络,也是中国特殊的公共领域。近代中国的公共领域,与以市民社会为基础、以资产阶级为基本成员的欧洲公共领域不一样,却与明代士大夫的书院、讲学与结社有着非常密切的历史和精神联系。近代中国‘知识人社会’的公共网络,只有放在中国的历史文化脉络之中,才能理解其特殊的发展形态”。

不断改进的印刷业提供了技术基础,知识分子社团的舆论影响,通过公共传媒如报纸、杂志、书籍得以实现,公共传媒也成为学校之外最大的公共网络。全国的大报、地方性报纸以及面向基层的白话小报形成了一个等级性的传媒网络,逐层层蔓延展开,形成一个以上海和北京为中心,以中大城市为中介,最后遍布全国城乡的知识分子公众网络。

近代的知识分子借助学校、传媒和学会等公共网络,沙龙、茶馆、广场等公共空间,确立了自己的地位,获得的文化影响力,亦背负起自身的精神担当,他们与城市资产阶级一起建构了一个足以与中央权力平行抗衡的民间社会,试图重建社会的重心。而这一“知识人社会”的建构过程,同时也是中国近代都市文化和城市精神的形成过程,知识分子通过与都市社会的双向互动,在从庙堂分散到江湖后,重新找到了自己的安身立命之所。

《有为有守》一书从都市空间入手,细描近代中国知识人社会的动态图景,揭示了知识分子个人及群体之间交往的多样性和复杂性,呈现了一幅巨型都市知识分子的关系网络,再现了大转型时代学人们丰富、立体、完整的精神世界,打通了近代中国思想文化的地理版图。这既是一部全面而生动的近代中国知识分子社会生活史,也是一本理解近现代中国文化源流的必读书。

在风雨飘摇的大转型社会,知识分子们如何正视自身志趣,或寻找精神的象牙塔,或投身救世,于大时代中力挽狂澜?当失去共同的价值观后,知识分子群体因何进行分裂与重构,或水乳交融,或冲突论战,进而重绘近代思想和文化界版图?知识分子对公共领域和生活世界的影响,他们纯粹且坚韧的精神追求和学术理想,他们的人格形象和思想魅力……一切尽在这本许纪霖教授团队的诚意之作《有为有守》中。