主题:《吃着吃着就老了》《走南闯北吃东西》新书分享会

时间:2024年4月20日15:00

地点:北京建投书局

嘉宾:陈晓卿 纪录片人,《吃着吃着就老了》作者

高文麒 资深美食家、餐饮评论家,《走南闯北吃东西》作者

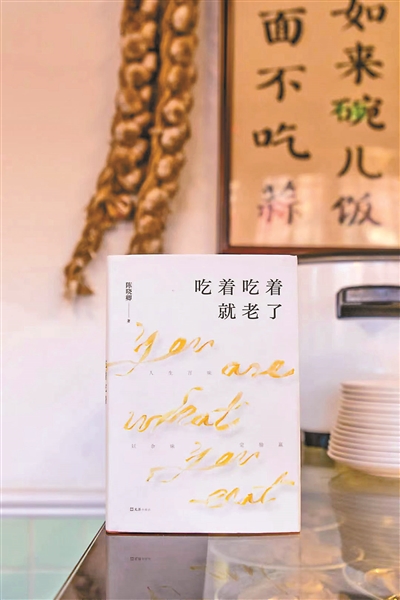

陈晓卿是《舌尖上的中国》(1、2季)、《风味人间》《我的美食向导》的总导演,最近他出了一本散文集《吃着吃着就老了》,回顾二十多年来每个人生阶段最难忘的味道。

“一二三四五六七,老高带你吃东西”的高文麒老师,是资深美食家和餐饮评论家。他的最新美食散文集《走南闯北吃东西》,用50篇文章囊括他对于诸多美食的品鉴与探索。

2024年4月20日,两位“美食工作者”北京共谈食物、生活和时代。

专业“美食工作者” 眼中的平等和心底的卑微

陈晓卿:高文麒老师的这本书我大概用两天读完的,很轻松,就像一个老大哥在身边跟你讲话,很亲切。尤其是他的书里面有很多口语,比如“把一只鸡切成很多块,做香油鸡,把鸡屁股放下来”,他会多两个字“别笑”,或“难在哪里”,很多类似的很口语的话。我觉得这是特别好的经验,把口语都放进书里面挣稿费,这是非常节约成本的事情。

实际上在高老师这本书里,有两个最重要的东西让我感动:一个是真诚,他是花很多时间去做考察、去摸索、去品味,然后写出来;第二是平等,比如不觉得一个皇宫里的吃的,就比一个村子里的农妇做的高级。在这本书里我们也能看到这些。高老师是我们从《舌尖上的中国》到《风味人间》的美食顾问,我们之所以能够在一起工作,就是我们对食物的很多看法是一致的。

这本书里还有很多新知。沈嘉禄老师在给高文麒老师写的序里面说,中国有两个行业没有门槛,一个叫摄影界,一个叫美食界。只要你有钱你就是“摄影家”——你可以买很贵的机器,雇人帮你扛架子;你可以摘很多很多“星”,大家会觉得你可能就是一个美食家。但是我和高老师在这一点都把自己摆得很卑微。

如果说有什么遗憾的话,我更喜欢看的是里边有高老师存在的篇目——我在里边能够看到他在华联的家,能够看到他风尘仆仆在世界各地奔走的脚步,能够看到他的父亲,看到他的家人,看到他的朋友,那些我会更加感觉到温暖。

现在大家获取硬核知识的通道已经非常多了,知乎、各种网络搜索,包括新来的叫AI的小朋友,都能够告诉我们非常多。作为一个稍微专业的做美食工作的人,对智能时代的到来是心存恐惧的。但是没关系,高老师是一个有个人魅力的人,他肯定能够从容应对。

高文麒:最近我读过最有意思的书就是《吃着吃着就老了》。陈老师的书对我来讲是非常非常特别的一个阅读经验。说实话,我还没读完,我拿到他的书之后舍不得一口气读完。

陈老师说我的很多点,换成我说他也同样可以成立。比如陈老师会写到他的父亲喜欢吃烧饼,他的文字带着一种人世间的温暖跟感动。他不是很冷的那种叙事。这是非常好的一个讲故事的人写的书,把很多细节形容得出神入化。

你要写一本书其实不容易的,还要写到人家愿意看。陈老师的书做到了,而且帮我打开了眼界。我最近这二十年来大部分时间待在北京,很多知识的窗口是陈老师帮我打开的。比如我因为读到陈老师书中关于潮汕鱼饭的部分,才又去了潮汕。更早之前对潮汕没有这么多的理解。

而且陈老师书中的资料是教科书级别的。像我们自己还会有些错误,但陈老师的作品我们是可以当参考资料来看的。这要归功于他长期在纪录片领域工作养成的认真、一丝不苟的个性。读他的书,你知道他是一丝不苟的,但读起来还能非常轻松,就是聊聊天的那种感觉。

走南闯北吃东西 吃着吃着就老了

陈晓卿:这两本书确实可以连成一句话——“走南闯北吃东西,吃着吃着就老了”。

我跟文麒兄认识十多年,还没开始拍片的时候我们就认识,后来也跟他请教过很多次。我一直觉得他是特别认真的人,行事特别低调,不爱出风头。什么时候情况发生改变呢?大概就是大前年,他开始做短视频,铺天盖地到处都是“一二三四五六七,老高带你吃东西”。

前年春天我们要做一个新节目,叫《我的美食向导》。我们从大前年开始做第二次实地调研,我叫了张勇、蔡昊一堆美食大咖,第一站去的是长沙,第二站去的是山西。

去山西那次我们走之前,在太原的东道主给我打一个电话,说:“陈老师啊,我特别想请‘一二三四五六七’的老高来。”我说:“哪个老高?”他说:“台湾人。你不认识‘高文麟’?”我说:“他一直是我们的顾问。我们是哥们儿,没问题啊,我来请他。不过‘高文麟’是高老师的弟弟,高老师叫高文麒。”

我们就去太原吃饭,吃到第二天的时候,我们随便找了一个餐厅,那个饭馆非常大,坐得满满的,也没有包间。我们一堆人坐在那儿,没人认识蔡昊,没人认识张勇,也没人认识我。突然厨师踉踉跄跄跑出来说“我要合影!”我就很自然地站起来了,然后整理整理头发。结果抬头一看,他站在高老师面前,跟我没关系。我就坐下了,然后高老师缓缓站起来,跟厨师合了一张照,人家走了。

以前这种事情都是发生在我身上,这怎么突然就换了一个人,而且中间一点预兆都没有。用成都话说是“红得尿血”了,是红的最高级,已经太红了。我觉得一个人怎么可以这么红?而且我受到这么大的侮辱,我作为一个天蝎座非常不满意。然后我坐下来跟他吐槽,我说“你看,电视里面最受欢迎的股票分析师都是赔得家里底儿掉的”。他跟我说:“是啊,我开餐厅不怎么挣钱。但我也可以养家糊口。你看看那些探店的,他们要是炒菜能卖钱,谁还去探店啊?”

我们现在请高老师讲一讲,他为什么要探店。

高文麒:因为朋友们觉得我对吃的懂一点,还能说会道的,蛮像能逗哏的样子,就忽悠我去试试看。我被忽悠了两三次,最后实在闲着没事干,就去试试吧。

因为小时候家教比较严,抛头露面、戏子似的这种工作家里是不太同意的。但一开始做了之后,我也不晓得为什么大家喜欢看。可能我拍短视频跟陈导拍片子有一点像——我才不管你爱看不看,老子就愿意这么拍,你爱看就看,不看拉倒。我从来不管粉丝喜欢不喜欢、观众要不要看。

我做的就是我想说的、我想传递出来的价值、知识。有没有人看,对我来讲不是那么重要。但是越来越多人看。而且很奇怪,我不晓得陈导有没有这种感觉,我只要每次骂人就涨粉。

陈晓卿:是这样的,观点一定要鲜明。昨天腾讯开了《我的美食向导》复盘会,就说:“陈老师太和善了,要多挤对挤对人,收视率就高了。”我说:“对不起,我做不来。我平时就是怂人。”

高文麒:陈导是很温和的,总觉得“这个还有救”;老高始终觉得,“如果不骂,他就真没救了”,所以有时候指责起来会比较激烈。大家比较喜欢的是“骂人不带脏字”。有些时候你也蛮痛苦的,你已经骂他骂得够狠,他觉得你在夸奖他,真是搞得一点脾气没有。

那个年代为什么敢拍那样的《舌尖上的中国》

陈晓卿:我的理解和很多人不一样。高老师之所以红了,因为他是厚积薄发。他之所以能够降维打击,就是他对其他东西了解太多。他到一个餐厅会说“这是外销瓷”“中国的茶杯不是这样的”“中国的茶杯是圆的”,然后再说一点其他的。或者说“这个米淘得不够”,“要淘得像炸土豆条一样,一定要把淀粉洗干净”。可能我们跑行业美食或者餐饮的,对这些知识已经失去觉察了。

而他是从另外一个圈子跳进来的,对这些东西会特别敏感,比如高老师会问:“这个盘子为什么不烫?”好些做餐饮的人都习以为常的事情,比如我们在山西去吕梁山底下一个村子里吃饭,人家就拿一个泡沫质地的碟子,还裹了一个塑料袋,上面放了点菜给我们。我说:“高老师,对不住啊,这个盘子不烫。”(笑)

另外,高老师会为人。他刚才说了这么多,他骂,其实他都是充满善意的。这是我对高兄的理解。他不是为了树立自己的权威,而且他都会给人圆场,都会最后给一点点希望,这是教养的体现。

高文麒:其实这么多年跟陈导交往,他是我非常非常敬佩和敬重的前辈——我年纪大,但入这一行他比我早,他肯定是我前辈。

第一件让我很惊讶的事情是《舌尖上的中国》第一季,在那个年代为什么敢拍这样的片子?当时眼看着不见得能挣钱,但是《舌尖上的中国》第一季帮所有做饮食文化的、做美食餐饮的打了一针强心针,原来这玩意儿还真行。

陈晓卿:其实高文麒先生对这个片子有非常大贡献。当时他和黄永松老师做文化出版工作。食物,我们看到的是最浅表的地方,能够长出这种食物的土壤才是最重要的,那个土壤叫文化。这是黄永松老师在《舌尖上的中国》第一季给我们非常大的滋养。

如果说当年《舌尖上的中国》成功,我觉得幸运的成分大于我们的努力。当时是老百姓手里的钱已经多到可以去选择一些餐厅,而且还有一些人在鼓噪像古代皇帝锦衣玉食那样吃的时候,需要有人来说一说正常的吃应该是什么样子。

其实这个选题是2002年就报了的。每次讨论,换个领导就说“这个选题不错,要多少钱?”直到纪录频道成立,我管了几年的钱,才把这个片子投了。

高文麒:我觉得这个片子是一个不折不扣的里程碑。如果没有《舌尖上的中国》走在前面,后头各种“舌尖”都不会出来。各种“舌尖”出来之后有好有坏,但起码给了一片土壤,让它能够各自竞争。要不然再早之前,这块没有人愿意碰,也没有人敢碰。

我记得跟陈导一起拍《我的美食向导》,我跟陈导讲:“我现在对黑珍珠餐厅什么的越来越不感兴趣,我感兴趣的是马路边的螺蛳粉。”陈导表示跟我有同感。如果我们今天做的内容(不管短视频、文章或者纪录片)跟大家的生活没有关系,那我们做它干吗?我们做的是最接地气的,来自民间,走回民间。

所以你要问我哪一家米其林三星好,或者哪一家“黑珍珠”好,我还真难回答,但是我可以告诉你,菜市场穿过去左转有一家螺蛳粉好吃,右转是卖炸酱面的。我自己会很关心这些,这才是陈导的各种作品,从《舌尖上的中国》一直到书受欢迎的原因。因为它跟我们每个人的生活都有关,它不是一个飘浮在空中的,是可以落地的,可以看得到、摸得到的东西。

老百姓不反对预制菜 反对科技与狠活

陈晓卿:按照出版社的规划,还得请您讲一讲,现在的年轻人很多看完“探店”,但是他并不去,他叫的都是外卖。您对外卖、预制菜这件事情怎么看?

高文麒:我书上有一篇专门讲预制菜的,过去我也提过非常清晰的主张,从现实环境来讲,外卖挡不住,预制菜也挡不住,因为人的生活已经到达这个程度,整个生存的环境、社会的环境到这样的时候,这是没办法的事。

预制菜本身没有好或不好,是做它的人把它做成好或不好。我举过一个很有趣的例子,很多人反对预制菜,包括动不动就吃米其林、黑珍珠,他也反对预制菜。我常开玩笑跟他们讲说,第一,鱼子酱算不算预制菜?如果鱼子酱算预制菜,那你怎么能反对预制菜?要不然你从此别吃鱼子酱了。

陈晓卿:预制菜就是ready to eat。

高文麒:对,在国外ready to eat是打开就能吃的,还有一种是ready to cook,打开就能烹调。打开就能烹调的中国有没有?有啊,火腿不就是吗,要不然你也别吃金华火腿。所以硬要划分谁是预制菜,谁不是预制菜,我觉得不是重点。我在文章里也写过,老百姓并不反对预制菜,老百姓反对“科技与狠活”。

陈晓卿:不是不相信预制菜,是不相信做预制菜的人。社会没有信任之后,可能行业就没有办法建立信任了。

高文麒:对,今天我打车过来的时候,还在跟出租车司机聊到预制菜。因为我又被认出来了。老百姓的生活当中会需要预制菜,这是不得已。能自己做饭谁不自己做饭?问题是没空做,所以有一些人不得不吃它。你如果把它做好、管好,它就是有益的事。你如果做不好、管不好,就会变成大灾难。我的看法是这样。

提问:之前我看很多蔡澜的书,现在不怎么读了。我更喜欢陈老师、高老师这样带着感情色彩的。我不知道在台湾大家对蔡澜的美食或者说法怎么评价?

陈晓卿:这个我来回答。蔡澜从《舌尖上的中国1》就是我们的顾问。我们2002年报这个选题就是蔡澜提出来的,当时也不叫《舌尖上的中国》,可以叫柴米油盐酱醋茶类似的生活的东西。蔡澜对食物的认识影响到我,包括“平等”、包括“千万不要相信权威”、“最好吃的是妈妈的菜,最好的味道是故乡的味道”,这些东西都深深打动我们,到今天可能也改不了。他是很随意的人,活在自己的世界里,很潇洒。

提问:我之前是一个不太爱吃饭的人,后来看《舌尖上的中国》才知道这个东西这么好吃,然后变成现在这个体型。现在有很多吃播、探店视频,你们怎么看待这种视频对于大家的影响?

高文麒:我分开来讲。因为我始终搞不明白吃播到底是什么,生吃大肠的算吃播吗?因为常常很多人把吃播跟美食放在一起,但对我来讲这其实是两回事。比如大肠刺参,那叫吃播,那是纯粹博人眼球,不会有所谓的后续。因为调味料越下越重,到最后你受不了,这个东西就要停了。

关于美食的这些视频会有什么影响,这个不好说,因为每个人受到的影响都不太一样。如果确实有话要讲,那就好好讲,讲清楚、讲明白都是不错的。只是这个从头到尾就是“好吃、好吃、真好吃”,这个真是没什么养分。

陈晓卿:我喜欢高老师做探店的很重要的原因是,他有自己一以贯之的鲜明的观点,这是不变的,不会根据跟餐厅关系的好坏发生变化。他维护一个人,或者他觉得哪家餐厅做得不够好,他会隔很多次还能记起这件事,他还能再说。比如他夸侯新庆老师,三期视频都在说“还是侯新庆做得好”,你在别人家餐厅吃饭还说上一家,但这是他可爱的地方。

高文麒

百家饭,千里路,万卷书

陈晓卿:我也说一说我为什么做不了短视频。过去我们做一个节目,我发现一个东西、想通一个东西,我告诉你,你喜欢了,这是我的荣幸。现在不是了,现在传播力最强的是你没有观点,你遇到困惑,你问道于盲,你问“不知道大家觉得怎么样”。这是我没有办法做的原因。我明明有观点,但是不能说。这真的没有办法。

我觉得我的时代过了。但是高老师的时代还在,他坚持着自己的观点,但是很温和地坚持,他在努力捍卫一种生活方式,这是非常可爱的一件事情。所以我觉得他还是恰逢其时,红得活该。

高文麒:我有个朋友张钊维跟我讲过,有观点才能拍纪录片,如果没有观点拍不了纪录片。陈导的《舌尖上的中国》一路下来,我一直看到他的观点,但是拍短视频不需要有观点,你只需要几个片断就够了。

陈导跟我们分享的时候,他是我很重要的知识土壤的来源。你可以得到陈导跟他的同事们在全世界跑来跑去所得到的资料。而且更重要的是,这个资料是可靠的,在现在网络时代,这个是最难的。在陈导的作品里面,它是经得起你去一再挑战的,它是什么就是什么。

提问:我小学和初中的时候看了《舌尖上的中国》之后,慢慢看了更多纪录片,现在比较顺利考到传媒大学广播电视学院,成为陈导的师妹。当一个爱好莫名其妙变成一个专业去学习的时候很迷茫,想问陈导一个问题:您在这个领域也是深耕这么多年,您也认识很多同行,在近几年变化比较快的这个时代,对于我们即将步入这个行业的年轻人有什么建议或者忠告?

陈晓卿:这个时代在变,没有任何人能拦得住,我也没有办法预测时代。我儿子特别热爱人类学,结果读了人类学发现找不到工作,他现在又不得不开始读商科。

我只能说一说我个人的经验。我是北京广播学院婚纱摄影系毕业的,我是一个学摄影的。学校给了我技能,但是世面都是要靠自己去见识的。我在传媒大学读了七年,读完硕士毕业到中央电视台我也非常迷茫,不知道该怎么办,最好的办法就是继续学习。

我在电影学院大概旁听了将近一年时间司徒兆敦老师的课,突然打开了一个新的世界——我知道还有人和我的老师教我的方法不一样。然后我就开始做纪录片——和电视台的风格不太一样的纪录片,我先在安徽老家无为拍了《远在北京的家》,后来在广西拍了《龙脊》,也都得了奖。

但是我又到了一个瓶颈期,我在中央电视台工作,我和白岩松是台里最年轻的正高级职称,都是破格的。那一下就到顶棚了。我甚至得了抑郁症,不知道我该干吗了。

在2005年的时候我认识一堆乱七八糟的人,什么老六、罗永浩,都是特别“坏”的一些人,我们最多的时候一周要吃五顿,除了周末回家,每天都在一起吃饭。他们最大的特点就是打击你,以“羞辱”人为快乐,但是他们自己从小就做了羞耻心的切除手术,他们不要脸,我就是在这个环境下被历练的。

同时很重要的是我认识了一些不是同行的人,有做出版的、研究法律的、写政治史的。我认识大量的人,做了大量的阅读,换一个角度看这个世界,它是完全不一样的。我特别感恩在我最难过的时候又认识一拨新人,他们给我再打开一面窗户。

如果我2002年就能拍《舌尖上的中国》的话,那应该是特别电视台的东西,不会有我个人的痕迹在上面。但是在后面,我接受更多不同的世界观和方法论之后,我会通过很多维度来看自己。

至于忠告,就是多阅读、多看、多去世界走一走。总结一下,我自己有九个字——“百家饭,千里路,万卷书”。