主题:除非我们亲历——陈丹青新书分享会

时间:2023年9月25日19:00

地点:理想国imaginist视频号

嘉宾:陈丹青 艺术家

巫鸿 美术史家

蒯乐昊 《南方人物周刊》总主笔

9月底,陈丹青与巫鸿、蒯乐昊聚在一起,围绕他新面世的三本书,谈他们曾经亲历的记忆、共有的往昔,以及艺术和他们的关系。

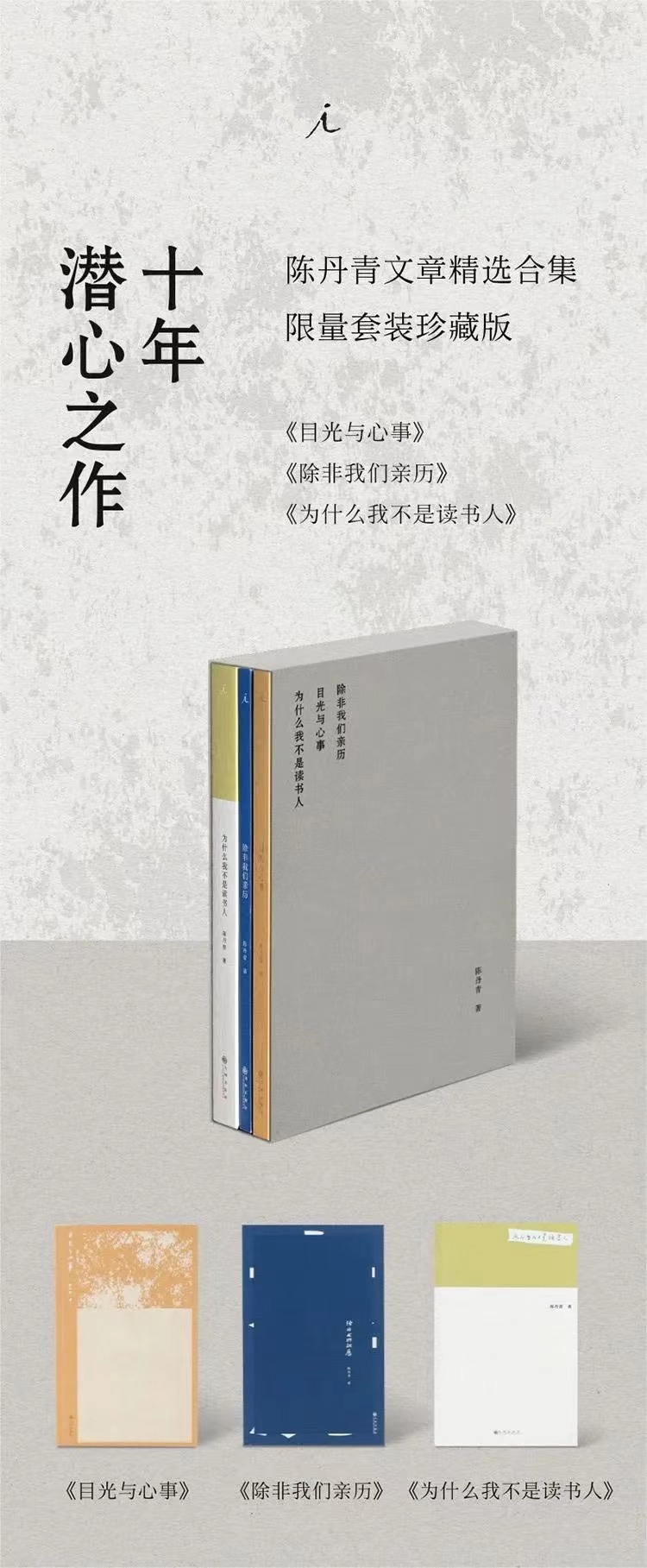

三本新书,是陈丹青对过往记忆的消化:

他经历了不少失去,十年来的悼念文章,集结成一本《除非我们亲历》;

他受托写了不少艺术评论,对象跨越小说、戏剧、音乐、摄影,还有素人的绘画,其中有对“真”的赞美,对“灵”的诧异和对“艺术家命运”的慨叹,选择其中一篇的题目,成了书名《目光与心事》;

还有他所擅长的采访、讲演,谈艺术、文学、阅读、《局部》、木心及木心美术馆……好的艺术是谈不完的,驻足回望,集成一本《为什么我不是读书人》。

陈丹青巫鸿

悲伤是要休息的

我不想浪漫化这个事情

蒯乐昊:“有些事除非我们亲身经历,否则我们不可能真的懂。”陈丹青老师写了很多逝去的旧人旧事,很多读者可能没经历过书里那个年代,我们今天或许也很难真的去理解那个时代。但好在,陈老师把这些东西写下来了;好在,起码我们能亲历今天。希望今天我们听到的、聊到的、感受到的,可以变成一把钥匙或者变成时间的虫洞,帮我们去理解昨天,甚至昨天的昨天。

《除非我们亲历》是陈老师写的悼文,他在怀念逝去的故人。最初,读到这些不是在书上,是在网上,而且是一段时间里密集地读到。从去年冬天到今年春天,几乎是几天一篇。这些文章让我哭得一塌糊涂。我也不知道我在哭什么,其实陈老师写的这些老先生,我一个都不认识、一个都没见过,甚至有些我连名字都没听过。我觉得我好像也在哭自己。

我一直没敢问陈老师,当时几天就能看到一篇,作为一个读者都有点哭得招架不住了,那段时间你是怎么过来的?“悲伤是要休息的。”你在书里也这样写。

陈丹青:我们现在岁数大了,不太容易哭了,偶尔看电影、电视剧忽然哭了,我觉得蛮好的,好像功能还在。

问我那段日子是怎么过来的,其实没有那么严重,我不想浪漫化这个事情。一个人稍微有点岁数以后,经常会听说周围有朋友、有亲人“走”了。其实是一种很“放在心里”的难过,不会到了没法过日子的那种。

通常是听到有,我就抽烟。抽烟以后开始想,然后就坐下来写了。第一次是木心死,我原本没有想要写悼亡文。我办完所有事情回到北京,吃完晚饭,点了烟坐下来就开始写。我相信,也许在写的时候我会……我不知道,这个要心理学家来分析,写可能是一个好办法。

蒯乐昊:写是一种自我消化吗?

陈丹青:我不知道什么叫自我消化。也许是吧。可问题是写的时候你会更难过,有些事情你写了才会想起来。

写木心的时候我会哭的,因为我看着他死了。但是写这些人的时候没有。比方说,侯一民,我很爱他,但我十几年不见他了;而且在很多问题上我完全不同意他,我跟他至少有十五年没见过,完全不联系。但有一天你听说他没有了,往事就回来了。

所以我说:“除非我们亲历。”我们经常感觉“这个人我熟”,但其实你不了解他,尤其他死了以后,你更发现你不了解他。

蒯乐昊:巫老师比陈老师要大几岁,但在我心里你们是广义的同龄人,你们经历的时代、认识的人也有很大的重合。陈老师书里写的很多也是巫老师的故旧,你看到这些文章时是什么样的感觉?

巫鸿:我最开始看,是丹青发给我。我在芝加哥,离北京和中国还是蛮远的。但那段时间里频率特别高,我两天就能接到一个,那些人我确实原来都认识,比如侯一民、詹建俊,陈丹青写的又有种特殊的感情。所以纵然地理间隔大,也造成了一种非常紧张的感觉。

活到58岁、59岁

我也会像鲁迅当年一样写一个死去的人

巫鸿:丹青这些作品不是所谓的追悼文,更不像古代墓志铭。那些更多好像一个官方的盖棺论定,说这个人怎么样、那个人怎么样。中国古代一直有这种东西,现在报纸上也有讣告。他的完全不一样,我读这些东西,又是读这些人,又是读他。

后来我总在想,怎么称呼这些文章?“追悼”有点太正式了,“追念”接近一点,因为“念”有点回忆、想念、思念或者内心交流的感觉。我觉得这批文章特别有一种英文里说的“empathy”(共情)的感觉。

“共情”这个词非常好玩,写东西或想东西时,能感觉到被书写的那个人的感受,就叫共情。他这些文章里,写有名的人,像侯一民,当过美院院长;“詹大”詹建俊,当过油画协会主席;还写名不见经传的人,比如一些画得很好但一直没出名的人;画小人书的,虽然很有名,但大家也不一定认识,很复杂。

我最近又看了这些文章,小小一本书,我觉得有个东西把这些文章都连起来了。是什么呢?读起来这本书,虽然里面的人不一样,经历也不一样,但它非常顺,好像有个主题似的。我就想什么是这个主题。当然死亡是一个主题,还有一个就是共情,是写作者的感情在和对方最好的那部分到了一处,他是在回忆逝者最好的那部分。

有些人我也知道,如果这个人还活着,有些话我们可能不会这么说的。但这又不是为了让谁高兴或者谄媚谁,只是很真诚地感怀。

死亡有时候好像会把一些东西过滤,比如身份,不管他是大教授、院长,还是名不见经传的小画家,都给拉到同一平面上来了。这两天看这本书,也感觉记忆像一片乌云,因为死亡,这十个人都被乌云给罩住了;但同时阴影又能放大一些东西,有时阴影里的东西最微妙、最接近人真正的感情,而不是阳光下的叫喊、愤怒。

所以这些文章我觉得非常有人情、有感情、有思念,而且非常平等。我是非常喜欢的,而且我觉得这些文章在对待死亡上,可能开创了一种新的体例,不是刻意而为要创造一个风格,而是很自然的。

我有这种感觉还有一个原因,可能是因为这些记忆很近,而不是回想多少年前的事或什么。它们就在几个月前,这些记忆还在边上,还能感觉到它。有点像过去和现在之间的时态。我做过一个展览就叫“过去和现在之间”,就是“In between”。好像这些人都还能摸得着,这也让人非常感动。

蒯乐昊:陈老师,你同意巫老师说的吗?死亡让你在记忆中有所筛选,过滤掉了不好的,留下了好的,你写的过程中是这样吗?

陈丹青:我不知道。我只能告诉你,我写这些文章其实有个遥远的影响,就是鲁迅。我小时候特别喜欢看鲁迅写他朋友死了。我十多年前写过一篇文章叫《鲁迅和死亡》,是他的孙子叫我去复旦做一个讲演。我蛮小就挺被死亡这件事情吸引的,同时我看到我很喜欢的这个老头子经常写死亡,比如说柔石被枪毙了、韦素园死了、刘和珍死了。其实我更喜欢看的是范爱农死了,鲁迅小时候绍兴的朋友。我当时还是个小孩,14到15岁之间。而我第一次写死人,就是木心,我58岁、59岁这样子。我忽然意识到我也会像鲁迅当年一样写一个死去的人,也忽然更明白他了。

人生识字糊涂始

我明天祈祷像婴儿那样观看

蒯乐昊:想请教一下陈老师关于观看的问题,作为一个画画的人,你什么时候觉得自己终于学会了观看。

陈丹青:其实每个人都在观看。我喜欢看着人说话,一切要让我看清楚,我才踏实,这是长久形成的习惯。鲁迅说过“人生识字糊涂始”,这是一句老话,人有了知识以后,观看就开始糟糕了。因为你的脑子开始有命令在支配观看。

所以柯罗才会说“我明天祈祷像婴儿那样观看”。我很注意小孩子的眼睛,他在看的时候根本不知道你是谁,最动人的是他眼睛里的不明白。画家最好的目光就是他在看,他不太明白,但他全都看见了,喜欢得不得了,他要把它表达出来。我经常会变换题材,比方说,我画册看多了,我就知道我不可能再纯真了,我得换一换,我看别的东西去画,我是用这个办法来解决的。

蒯乐昊:这也是你做《局部》想要解决的问题吗?其实很多人到美术馆可能也是不会看的。

陈丹青:没有,做《局部》倒不是这样。

第一,我是被迫做的,就像我这些书全都是别人叫我写的文章,除了悼念文。我做事情都是做起来才知道,慢慢找到一个办法。我真的想做一个节目出来“骗”大家,好像给骗上了,因为用不着我骗,这里面的那些画都很有意思。再有我喜欢讲次要的作品,我不要去讲美术史那些太有名的画。

蒯乐昊:我的体感好像跟随你在旅行,你在艺术史上指指点点说看那儿,指的要看的地方往往是我们以前没有看到的、会错过的地方。

陈丹青:就是次要的作品、被忽略的作品。

巫鸿:但是你确实是在教人怎么看,你说得很有意思、很到位,大家就不由自主地跟着你去看,不管有名的、没名的。看你节目的观众跟着你能学会两样东西,一个是看什么,一个是看多久。这两点是没经过美术史训练的人经常会面对的。没有经过训练的人,你给他一张画,他不知道看什么,几秒钟就没的可看了。你重视时间的长度和看的东西,告诉大家哪些细节是有意思的,这是非常重要的。

陈老师做的事不像美术史还有一套说法,但我觉得也是把人代入视觉世界的,而且有一套逻辑的。所以我觉得非常棒,尤其由一个艺术家来做更少,因为一般这种事是艺术史家来做的,但艺术家是靠眼睛、敏感性,艺术史家往往靠知识或历史,不太一样。我觉得艺术家的角色有时候可能更让人信服。

陈丹青:这样我也能同意。我其实是在告诉大家,我怎么看梵高这张画。你觉得大家也学着这么看了。但这里面是危险的。如果有另一个“陈丹青”在讲,我会不同意他的,我没那么容易跟一个人走。我很容易受影响,但我也很容易怀疑他。我要喜欢《局部》的人别相信我讲的话,我一直说不要相信我,也别相信所有人讲的话,你得相信你自己的感觉。问题是你有没有自己的感觉。

蒯乐昊:你最初到国外时,看到这些名作的真迹时,你是带着一双所谓孩子的眼睛吗?

陈丹青:不是,一个人不太可能有婴儿的眼睛。

我有一个经验蛮不好的,其实我是去核对——比方说,我早就看过伦勃朗的画册,但我看到原作和画册上完全不一样,怎么是这样的。我要核对很多人,这是一部分。

还有一部分,我不知道是不是婴儿的眼睛,但至少是一个没开过眼界的人,忽然看到当代艺术、现代艺术,当然,远不止艺术,还有很多东西,我就看傻掉了。

那些壁画 古代人真的就是画给死者看的

蒯乐昊:其实两位老师身上有很多共通之处,大家可以尝试把他们的作品放到一块去读。我来分享一个经验,我看了陈老师的《线条的盛宴》,是关于山西北朝时期一些壁画的纪录片,正好我同时在读巫老师的《黄泉下的美术》,我觉得它们是一种互为经纬。

陈老师给了我一些视觉上的指点,应该怎么看墓葬里的壁画,怎么去看里面的每个人物。巫老师又给了我另一种眼光,《黄泉下的美术》告诉你墓室为什么是这个样子,这背后有古人什么样的生死观。

不知道巫老师的书对陈老师是不是也有启发,是不是有灵感从里面来?

陈丹青:我不知道有多少人看过《线条的盛宴》,就是我讲坟墓底下的画,在三季《局部》后面。这是我最长的两集《局部》,将近两个小时。下半部分我设了一个命题,说这帮工匠画得这么好,怎么舍得刚画好这个墓就封掉了,根本没人可以看见,永远不会被人看见。

现代人一画好画第一件事就是想办展览,办不了展览也要发到手机上给人看,所以我们已经不能理解公元6世纪的艺术家,包括希腊、罗马的。这些墓室壁画的作者注定了画的画就是不会给人看见的。我给出了自己一大套解释、想象、发挥,弄得很煽情,虽然我知道这里面三分是错的。

这两集已经全部播出了,因为哪个网站都不要,所以我们没办法,在线下放映,一个城市一个城市跑。一轮放完,我看到了巫鸿的《黄泉下的美术》,我看了气死了,为什么不让我早点看到,他对这个问题已经做了大规模的考古学、人类学研究。很多方面已经作出非常充分的解释,让你知道这就是墓葬。我告诉他,我说我做了这么两集,我给你看看,我要是早看到他这本书,我至少会换个说法。

结果他说了一个很好的意思,他说,你要想这个墓关掉以后,墓主旁边环绕着壁画,就像门关上,在里面放电影给他看。当然,他说的还不止这些,我忽然从一个更高的意义上明白了。我们全是以己度人,用现代人在度古代人,古代人真的就是画给死者看的,怎么可以给人看,就是不要给人看。

巫鸿:其实我觉得他有点对自己太苛刻了,你还有很多别的内容,和这个关系不大,所以还是成立的。比如水泉梁墓,很多人都说画得比较稚拙,不像别的墓画的技术上更完满一点。但陈老师从画家的视角,或者从他的观念来看觉得这是最好的。北朝是很不得了的时刻,创造了大幅大幅的壁画,而且我们知道大墓有若干个。所以他提出了一种看法,这完全是成立的,不受你那个灵魂的说法的影响。

我觉得灵魂这事对我也是一个学习过程,这个理论原来也没有,也不是我从哪儿学来的,但和我做当代艺术很有关系。这个观念不是说当代艺术才有,而是古代很多东西都是观念性的东西。

比如,一个墓葬中没有观者,这也是一个绝对的观念的东西,就是不需要让人来看,是在思想的仪式上完成这个作品,想象一个场域。刚才陈老师说了,想象一个空的电影院,没有人,但电影在放。这个感觉没人能形容,因为我们都在场外,这超出我们的语汇。这时就进入了一种精神上或宗教上的东西了。这玩意我觉得挺有意思,现在大家都谈古代、当代、现代,这些都是人为设的一个坎,真正达到一个比较高的层次就都拉平了。

今天的年轻人当然有指望 我太羡慕了

蒯乐昊:我发现陈老师身上有很多悖论。

我经常在他的文章里读到一种怀旧的东西,包括他自己的个人趣味、他刚才说到的语言风格,好像总是在试图接续一个更古老的传统,包括写到一些旧人的时候,他经常会说这样的人以后再也不会有了,好像默认很多美德都是过去的人才有的,比如高贵、沉默、克制、仗义。

但另一方面,我又觉得他对年轻人特别感兴趣。他身边总围绕着年轻人,他对年轻人特别宽容,他一旦发现年轻人身上有一点闪光点,他就会拼命地表扬你,提携你。

我想问问陈老师,你觉得今天的年轻人他们有可能再去再现过去的那些传统吗?或者我在私下里,就会这样问,陈老师,你觉得我们今天的年轻人还有指望吗?

陈丹青:当然有指望,我太羡慕了。我交到很多非常好的年轻朋友,有90后,也有00后。首先他们真的是在该读的书、该拿到讯息的时候都拿到了。如果遇到一个非常聪明的人,跟他交谈我会有点认怂——很多事情我都不知道,他们会告诉我。

还有现在青年的一个特质,是我又羡慕又不同意的——现在青年人看问题,尤其是看自己的人生道路,做一件事情得失利弊看得太清楚。这至少是我没有的,我们那代人都蛮糊涂的。现在年轻人做一件小事情,都非常清楚要付出多少,回报是多少,或者吃亏在哪儿。这是我非常陌生的一种状态,我青年时代身边几乎没有这样的人,因为那是一个太简单的时代。

但另一面是羡慕,这个你不太能理解。我现在一下子举不出例子,我很羡慕他们那种纯,不像我们那会儿那么傻。

巫鸿:我觉得年轻人这个词对我也太广。我感觉在中国和美国一个很大的区别是美国不谈年轻,年轻、年老很难进入每天的话题。比如说,坐在一块有的可能很年轻,有的可能很老,但这个问题不太进入整个氛围,不太主宰大家看问题的方式。回国以后总能碰到这个问题,好像还没等你坐住,马上把你放在一个爷爷辈、爸爸辈或者叔叔辈。包括这些00后、90后、80后,我自己对这个东西很不舒服,因为我岁数太大了,所以放到哪儿都好像供起来一样,特别没意思。

我倒宁愿我也不叫你年轻人,你也不要叫我老年人,大家就一块谈谈、玩,看看展览或者什么,我觉得那样的状态最好。把每个人都放到一个位置,然后去规定你该怎么想或者不该怎么想,这东西实在是没多大的益处。

蒯乐昊:我在陈老师新书里看到一个很有意思的说法,你说每过几十年艺术史会自动追认一批被忽视的、被低估的艺术家。

陈丹青:这个是杜尚说的话。

蒯乐昊:对,你写到这个意思,我就在想,为什么今天的年轻人这么着急要当场看到结果,会不会是信息时代对人的侵占?如果今天的时代,一个年轻人不冒出来,他就可能被信息的洪流盖住,没机会冒出来了,艺术史也不会追认他。对一个创作者来说,如果你在当世不能被看见,你死后可能也不会被看见,因为巨大的信息洪流已经把你淹没了,是不是这个造成了所有人的着急?

陈丹青:不完全是。这个好像还不太能对应我刚才说到的年轻人的焦虑。巫鸿长期待在国外的学术圈,我觉得我回来后又变成这个空间里的人,我会掉进一个权力和阶层的话语。这么强调年龄、辈分,其实还是一个权力社会。我刚才说年轻人把事情看得这么清楚,就是因为他们太小就知道他的层级在哪里,他要面对的能支配他命运的人在什么层级,他跟这个层级的关系是什么,他太清楚了。

巫鸿:不光是中国,在美国也是,紧张感、压力感是不断在增加。在世界范围内都在增加,而在不同年龄阶段都在增加。年轻的教授他拿到博士了还紧张,成为助理教授还紧张。总有前头,而且总是需要被别人承认、被别人审视。你的自我的价值不是由你自己完全完成,一定得别人来说,别人给你个博士。这都不是自己的。现在大家好像总是一边在努力、很挣扎地做很有意思的事情,但同时又在不断被别人去审查、去评价,所以这种紧张感可能会跟随你一辈子,这个是世界性的症状。

编辑/王静