当鸟类学家乔纳森·斯拉特还是个观鸟新手时,偶然遇到了地球上颇为神秘的一种鸟类——它比他所知的任何一只猫头鹰都大,看上去就像一只长着羽毛的小熊。他拍下一张照片,并分享给专家,得知这便是世界上体形硕大的一种猫头鹰——毛腿渔鸮。随后,斯拉特远赴俄罗斯,开始了为期五年的调研之旅,在滨海边疆区茂密而偏远的森林中,追寻这种巨大而神秘的生物,并写下了这本堪比冒险小说的自然笔记《远东冰原上的猫头鹰》。本书被《泰晤士报》评为“2020年度自然之书”,《以鹰之名》作者、自然学家海伦·麦克唐纳在自己的“夏季书单”中也倾力推荐。

近期该书由光启书局引进推出,今天夜读,和乔纳森·斯拉特一起,进入俄罗斯这片远东冰原上的生灵、人类、居住地、自然景观及文化风貌,了解“自然与人”休戚与共的深刻联结。

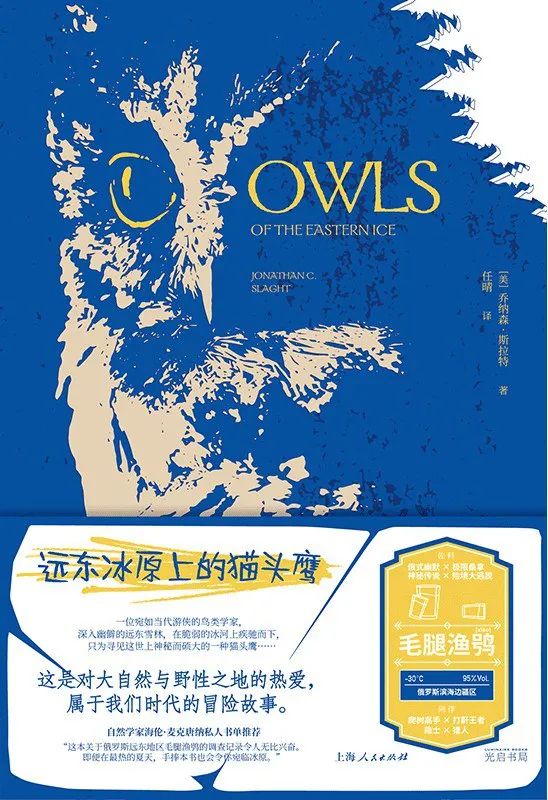

乔纳森·斯拉特著|任晴译|光启书局

被困通沙河

俄罗斯有句老话说得好:“卡车马力越足,求援时跑得越远。”谢尔盖的“海拉克斯”很皮实,我们以为顶着暴风雪也能回到通沙河,结果大错特错。离开大路约两公里后,去阿纳托利小屋的路程才走了一半多点,皮卡已根本无法继续前进,雪太深太重,再也开不动了。我们已经几次把皮卡挖了出来,汗水和盘旋而下的雪花弄得浑身湿透。车上有很多物资都得运到小屋去。谢尔盖在风中大喊,提议我徒步前进,开上雪地摩托再回来,他留下把皮卡尽量再往前开一开。

三月已经下了好几次暴风雪,森林里积雪有齐腰深。我沿着路走——皮卡和温暖干燥的小屋之间有一条几乎看不见的小径。如果我能一直顺着之前开着皮卡去捷尔涅伊留下的车辙走,就不会在雪里陷得太深,速度能稍微快一些。但由于行动匆忙,再加上暴风雪造成的混乱,到小屋的一公里半,我大都是跌跌撞撞过去的。我系紧兜帽以抵御不停袭来的风雪,腿深陷在新鲜的积雪中,头灯基本没用,就和浓雾中的车灯一样。终于,我喘着粗气走到了小屋。阿纳托利穿着外套和帽子待在外面,很是担心。他看到了我靠近的头灯,惊得目瞪口呆——我们居然回来了。

“你们为啥不干脆住在捷尔涅伊?那儿暖和,这种天气反正也没法下套子。”

在捷尔涅伊的时候,我坚持要回去继续捕捉——但阿纳托利说得对,我们不应该回来。开着雪地摩托进了森林之后,我完全没法控制它沿着路走。积雪不平整,我似乎没法让这台沉重的机车不偏离道路。如果放慢速度就会沉入雪中卡住,所以我试图保持车速,先朝一个方向倾斜,然后调转方向,努力不撞上路边的树。我像上了钩的旗鱼一样一路上下翻滚,回到了深红色的皮卡旁边。找到谢尔盖时我已经汗流浃背,气自己连雪地摩托这么简单的机器都开不好。谢尔盖一头雾水。

“你咋回事儿?”他盯着我,非常困惑地问,“我看见雪地摩托的大灯了,但又一忽一灭的。你闪灯了?”

我解释的时候谢尔盖大笑起来,笑我缺乏经验,说在这种雪里得用半蹲的姿势往前开。我耸了耸肩,一时没听懂那个俄语单词,但心烦意乱,就没让他解释。我们把物资装到雪地摩托上,我问谢尔盖担不担心把皮卡留在路中间,可能会有人找到,把零件都偷走。他毫不担心。主干道和车之间有两公里无法逾越的积雪—没人能找到车。虽然我们也许应该留在捷尔涅伊,但小屋有了新鲜补给还是很让人开心的。很明显,在眼见的未来一段时间,我们都会被困在阿纳托利的小屋里。谢尔盖接管了雪地摩托,快捷灵敏地载着我俩穿过暴风雪,他摇摇头,看着我来时留下的歪歪扭扭的车辙咧嘴笑了。雪不停地下,车辙消失得很快。

箩筐陷阱没奏效。要么是住在这里的渔鸮对我们给的冷冻海鱼诱饵不感兴趣,要么就是它们不愿意走到可疑的网状圆筐下面去查看。暴风雪结束后的某一天凌晨两点左右,我和谢尔盖开着雪地摩托冲了三公里去查看一个鸣响的发射器,却发现是误报:结冰之后,渔网被拉松了,触发了信标的绳子。谢尔盖又累又冷又沮丧,一脚把箩筐踢破,扔进了森林。至此,箩筐陷阱实验结束。

学习捕捉的过程是缓慢的。每种陷阱和每个捕获地点都有很多细微的差别。自二月下旬以来,有几次都是差点成功。这个野外季开始的时候,我们觉得抓到四只渔鸮是合适的目标;但我已经要放弃这个目标了,只要能学会安全有效地捉到渔鸮的方法,今年就算可以了。经过这么多次挫败,要是能在结束的时候抓到一两只,我就会心满意足。野外季已经过半,如果天气给力,离捕捉时机截止还有三四周时间。在那之后,春天的冰层不稳,河水水位上升,就不适合捕捉渔鸮了。

抓不到渔鸮,睡眠不良,事后悔悟,一蹶不振—这样的状态持续了一个多星期。我深受其扰,知道我们真的陷入了困境。即使想像离开谢列布良卡河时一样举手放弃、重新来过,也是不可能的:我们的皮卡还困在三里地外的雪里。我试着调整自己的期待:尽管没抓到渔鸮,今年还是有进展的。之前还以为能随随便便就接近东北亚最缺乏研究的鸟类,想象它们轻易就会透露自己的秘密,我太过无知傲慢了。

可就在这个当口,就在我已经接受了失败的结局时,我们抓住了第一只渔鸮。阿纳托利拍了拍我的肩膀,说他早就知道,调整心态就对了。但实际上是因为我们改进了套索。

直到这次捕获之前,我们一直都是沿着河岸在希望渔鸮能落下的位置放套索毯,但收效甚微。后来我们改变了策略,引诱渔鸮到我们想要的地点,这个方法还挺新颖,以至于后来我们还在科学期刊上发表了一篇文章来阐述这种方法。我们造了一个捕猎的围栏:长约一米、高十三厘米的网箱,顶部敞开,是用做套索毯剩下的材料做的。我们把箱子放在不超过十厘米深的浅水中,底部撒上鹅卵石,这样从上面看就和河流别处毫无二致,再在里面装上鱼,能钓到多少就装多少,一般是十五到二十厘米的鲑鱼苗。然后我们在离河岸最近的地方设了一个套索毯。这样渔鸮看到鱼,靠近想弄个究竟时,就会被抓住。

每年这个时候,此处河段最常见的是马苏大麻哈鱼——体型最小的鲑鱼之一。成鱼个体长约半米,重约两公斤,超过成年渔鸮体重的一半。马苏大麻哈鱼是所有太平洋鲑鱼中分布范围最窄的,大多限于日本海、萨哈林岛周围和堪察加半岛西部。像许多鲑鱼一样,幼鱼会在淡水环境中生活数年,然后才迁移到海里,滨海边疆区的沿海河流中到处都是这些铅笔一样长的鱼。因此,这种数量充沛的物种是渔鸮在冬季的重要资源。马苏大麻哈鱼也是当地村民重要的食物来源,悠闲地在冰上钓一天就能钓到几十条。当地人有一种误解,认为冬季看见的小马苏大麻哈鱼(他们称为pestrushka)与夏季产卵的大鱼(称为sima)完全不同,因而导致对这个物种的管理变得很复杂,一个人也许能认识到sima在商业和生态中的重要性,但会把pestrushka当作能随便利用的常见物种。

我们装好陷阱装置后的第二天晚上,法塔河这对渔鸮中的雄鸟靠近围栏,把里面的鲑鱼吃了一半,然后跌跌撞撞地爬到岸边的套索毯上触发了发射器。水电站早已不发电了,我们正在煤油灯下吃晚饭,这时接收器响了。尽管到目前为止都是虚惊一场,但我们对每一次触发还是严阵以待。谢尔盖和我盯着接收器看了一秒钟,它发出规律、自信的哔哔声,我们对视一眼,七手八脚地套上羽绒服、涉水裤,飞奔出门。

我们踩着滑雪板接近了几百米外的套索。前方,我看到谢尔盖的头灯照亮了一只渔鸮,正蹲在河岸上注视着我们。这只鸟仿若妖精,像吉姆·亨森创作的深色卡通形象似的,长着斑驳的棕色羽毛,驼背,耳羽直立,威风凛凛。我曾见过其他猫头鹰物种用这种姿势让自己看起来体型更大,对入侵者更具有威胁性,确实是有用的:这家伙已经准备好搏斗了。我吓了一跳,每次看到渔鸮,我仍会被它们巨大的体型所震憾。这只巨鸟一动不动,在黑暗的冬夜里用黄色的眼睛盯着我们,随着我们步伐加快,那眼睛在谢尔盖的头灯光线中忽明忽暗。除了滑雪板在雪地上有节奏的摩擦声和我们疲惫的喘息声外,一切都静悄悄的。毋庸置疑,在渔鸮逃跑之前必须得赶到。

渔鸮转身退后,腾空,我的心跳都停止了,但是套索毯的压重拉住了渔鸮,轻柔地把它带回了地面。巨大的渔鸮笨拙地沿着白雪皑皑的宽阔河岸逃离我们,拖着套索毯,直到我们只有几米开外时,这只猛禽开始在河边打转。它正对我们,爪子伸出、张开,随时要把能触及的肉体撕个粉碎。

非野外季时,我在明尼苏达大学猛禽中心接受了应对猛禽的训练,了解到在防御的猛禽面前,犹豫不决对谁都没有好处。就在能够得着的一瞬间,我用流畅的动作划动手臂,抓住渔鸮伸开的腿,把它兜了起来。渔鸮上下颠倒,感到很困惑,翅膀放松了,我用空闲的手把翅膀先收到它身旁,再把它的身体贴到自己怀里,像抱着一个襁褓中的新生儿一样。这只渔鸮是我们的了。

编辑/陈品