晚清光绪三十一年(1905),清廷为预备立宪,派遣端方等五大臣出洋“考察政治”。这次行程匆匆的游历中,不仅西洋的政制让五大臣感到新鲜,近代欧洲的城市公共设施也给他们留下了深刻印象。他们第一次知道西方的城市居然普遍设立了公园:“每至都会繁盛之区,必有优游休息之地,稍得闲暇,即往游观,辄忘车马之劳,足益见闻之陋。”而反观自己的国家,“中国以数千年文明旧域,迄今乃不若人,臣等心实羞之”。

五大臣归国后,在呈给朝廷的改革建议书中,便提到建设公园:“各国导民善法,拟请次第举办,曰图书馆,曰博物馆,曰万牲园,曰公园。”希望皇帝“敕下学部、警部,先就京师首善之区,次第筹办,为天下倡。妥定规画之方、管理之法。饬各省督抚量为兴办,亦先就省会繁盛处所,广开风气,则庶几民智日开,民生日遂,共优游于文囿艺林之下,而得化民成俗之方,其无形之治功,实非浅鲜”。近代中国修建城市公园的风气自此兴起。

时至今日,许多研究晚清近代史的学者,仍然坚持认为:中国自古只有皇家园林、私家园林,而绝不会建造供公众游览、憩息的公园;中国最早的公园建制,是在西学东渐的背景下由洋人引入的。他们还考证出,中国最一个公园于1868年出现在上海租界,为租界“工部局”修建,叫做“公家花园”。

这家“公家花园”,便是后来闹出“华人与狗不得入内”传言的外滩公园。按照“公家花园”的游览规则,“脚踏车及犬不准入内”;“除西人之佣仆外,华人一概不准入内”,可知“华人与狗不得入内”的流言并非空穴来风。当年《申报》也曾发表评论抗议公园对华人的歧视:“是园既名曰‘公家花园’,而不系以‘泰西’字样,则其不能为泰西人所私可知;……则是园亦当纵华人游览,不容阻止,庶于‘公家’两字不相悖。”说起来真是讽刺,那么多近代史研究者非得将“公家花园”当成中国的第一家公园,而这家公园却原来拒绝中国人入内游玩。

如果我们了解宋代社会史,还会发现,这不但是讽刺,更是一个笑话,因为在宋代中国,公园已经是普遍性的城市公共设施,而且,其公共性也远远超过晚清的“公家花园”,以及随后兴建的一批所谓近代公园。然而,近代史研究者对宋代的公园传统视而不见,却偏偏将一个不准华人游园的租界公园定义为中国的首个公园。这种反传统的启蒙主义心态确实耐人寻味。

为避免不必要的争议,还是先给“公园”一个定义吧。我们今天常说的“公园”,是指由政府或公共团体建设经营,供公众游玩、观赏、娱乐的城市公共园林。我愿意用这个定义来判断宋代是否出现了公园。

“公园”作为一个表示公共园林的概念,最早应该就出现在宋代,北宋的吕陶写过一组诗,题目就叫做《寄题洋川与可学士公园十七首》。这里的“公园”,指洋州政府建造的衙署园林。在宋代,很多州县都修建有衙署园林,宋人称之为“郡圃”,有时候也叫“公园”。现在的问题是,宋代的郡圃究竟有没有公园之实。

前面我们已经将公园界定为“政府或公共团体建设经营,供公众游玩、观赏、娱乐的城市公共园林”。宋代郡圃显然符合“政府建设经营”的定义,那么郡圃是不是宋政府建造来“供公众游玩、观赏、娱乐”的呢?

我们先来看三首宋诗:程公许的《清明日郡圃游观者如织,余以赵园之约至夕乃还》,蔡襄的《开州园纵民游乐二首》,陆游的《入城至郡圃及诸家园亭游人甚盛》。不用读诗句,光看题目,便能确凿无误地知道,诗人所咏三处郡圃,都是对公众开放的。

研究中国园林史的重庆大学毛华松先生曾从宋朝方志、笔记中检索出非常多的史料,论证了宋代郡圃的开放性与公共性:或定期向公众开放,或完全开放。我在毛华松先生研究成果的基础上,将宋代地方政府开放郡圃的相关史料搜罗如下:

一、定期向公众开放的郡圃:

相州康乐园:“(园)既成而遇寒食节,州之士女无老幼,皆摩肩蹑武,来游吾园。或遇乐而留,或择胜而饮,叹赏歌呼,至徘徊忘归。”(《相州新修园池记》)

平江府郡圃:“承平时,每岁首饰诸亭,纵民游玩,以示同乐。”(《姑苏志》)

永嘉县众乐园:“纵横一里,中有大池塘,亭榭棋布,花木汇列。宋时,每岁二月开园设酤,尽春而罢。”(《大明一统志》)

福州春台馆:“州园在牙门之西,所谓春台馆是也。岁二月启钥,纵民游赏,常阅一月,与民同乐也。”(《淳熙三山志》)

绍兴西园:“邦人无小大得恣乐其中。二月二日始开西园,纵郡人游观,谓之‘开龙口’,府帅领客观竞渡。”(《嘉泰会稽志》)

成都西园:“每岁寒食,辟园张乐,酒垆花市,茶房食肆,过于蚕市。士女从观,太守会宾僚凡浃旬,此最府庭游宴之盛。近岁自二月即开园,逾月而后罢,酒人利于酒息,或请于府展其日,府尹亦许之。”(《岁华纪丽谱》)

广州元老壮猷之堂:“郡东西圃旧亭池,率荒芜不治。淳祐壬寅,经略方宝学大琮政余,始命刬治芜秽,旧者新之,堙没者出之。西建‘元老壮猷’之堂。……岁遇节,纵民乐之。”(元大德《南海志》)又,“花时无禁,邦人群敖争先,帽桐之耋,骑竹之稚,韶妆缦裳之丽,遍绣台馆,秋千蹴鞠,姱嬉老榕高柳边,杂还乎滁亭之游人也。”(《元老壮猷之堂记》)

二、全年向市民开放的郡圃:

宁波众乐亭:“总桥三十丈,桥之东西有廊,总二十丈。廊之中有亭,曰众乐,其深广几十丈,其前后有庑,其左右有室,而又环亭以为岛屿,植苍木,于是遂为州人胜赏之地。方春夏时,士女相属,鼓歌无虚日。”(《乾道四明图经》)

福州瓯冶池:“亭阁其上,而浮以画舸,可宴可游。亭之北,跨濠而梁,以通新道。既而,州人士女,朝夕不绝,遂为胜概。”(《淳熙三山志》)

绍兴赐荣园:“春欲尽数日,游者益众。千秋观前一曲亭(即赐荣园),亦竞渡不减西园,至立夏日止。”(《宝庆会稽续志》)

南京青溪园:“建先贤祠及诸亭馆于其上,筑堤飞桥以便往来,游人泛舟其间,自早入暮,乐而忘返。”(《景定建康志》)

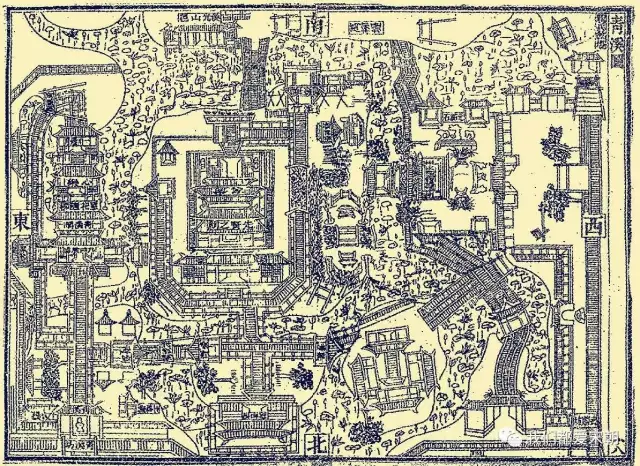

(《景定建康志》中的“青溪园”)

定州众春园:“庶乎良辰佳节,太守得与吏民同一日之适,游览其间,以通乎圣时无事之乐。”(《定州众春园记》)

真州东园:“池台日益以新,草木日益以茂,四方之士无日而不来。”(《真州东园记》)

蜀州罨画池:“至蜀州,郡圃内西湖(即罨画池)极广袤,荷花正盛,呼湖船泛之,系缆古木修竹间,景物甚野,游宴繁盛,为西州胜处。”(范成大《吴船录》)

三、未确定全开放还是定期开放的郡圃:

成都合江园:“前后植梅极多。故事,腊月赏燕其中。管界巡检营其侧,花时日以报府,至开及五分,府坐领监司来燕,游人亦竞集。”(《独醒杂志》)

东平府乐郊池亭:“据旧造新,筑之,凿之,扩之,营之,辟之,有堂、有台、有池、有榭、有坞、有亭、有馆、有南北门堂。所以与上下同乐者也。”(《东平乐郊池亭记》)

吴兴郡圃:“方春百卉敷腴,居人士女,竞出游赏,亦四方风土所同也。故,郡必有苑囿,以与民同乐。”(《嘉泰吴兴志》)

嘉兴府思吴堂:“当其男以田功之毕,女以织事之休,内无饥寒之戚,外无赋役之劳,思以斗酒共相娱乐。”(《题思吴堂并序》)

平阳府南池:“其小人(指平民百姓)则曰,今而后农工之隙,吾得而游晏,佳哉吾守之有惠也”。(《吉乡新修南池二亭记》)

长安乐游原:“乐游原亦曰园,在曲江之北,即秦宜春苑也,汉宣帝起乐游庙,因以为名。在唐京城内,每岁晦曰上巳重九,士女咸此登赏祓禊。”(张礼《游城南记》)

这其中最具娱乐精神的的公园,大概非成都郡圃——西园莫属。成都西园不但定期开放,而且开园首日,政府还在公园中举办娱乐活动,以娱游人。据庄绰《鸡肋编》记载:“成都自上元至四月十八日,游赏几无虚辰。使宅后圃名‘西园’,春时纵人行乐。初开园日,酒坊两户各求优人之善者,较艺于府会。以骰子置于合子中撼之,视数多者得先,谓之‘撼雷’。自旦至暮,唯杂戏一色,坐于演武场,环庭皆府宅看棚。棚外始作高凳,庶民男左女右,立于其上如山。每浑一笑,须筵中哄堂众庶皆噱者,始以青红小旗各插于塾上为记。至晚,较旗多者为胜。若上下不同笑者,不以为数也。”

看起来有点像说相声大赛,评委就是游园的观众,凡能将全场观众逗得哄堂大笑的艺人,可得一枚青红小旗。一天下来,哪位艺人得到的小旗最多,即为最佳艺人。

这类由政府建造、供公众游玩、观赏、娱乐的郡圃,如果不能说是“公园”,那还有什么可以称为“公园”呢?而且,宋代的郡圃并非个别地方才修建,而是普遍设于各州县,韩琦在《定州众春园记》中说,“天下郡县无远迩小大,位署之外,必有园池台榭观游之,所以通四时之乐。”南宋《嘉泰吴兴志》也称,“郡必有苑囿,以与民同乐。”也就是说,在宋代,几乎每一个城市都设置了公园。

众多史料还告诉我们,宋代郡圃在开放期间,对游人完全不作任何歧视性的限制,不管是本地人还是外地人,官员还是平民,男性还是女性,均可入园游赏。成都西园只是在举办相声大赛之日,将看棚分为男席与女席。显然,男女游客同时游园、同台观看演出是毫无问题的。

反倒在清末,不少被今日研究者认定为“公园”的城市公共园林,却针对游客身份作出了种种限制,“公园”的开放性与公共性大打折扣,比如上海的外滩公园禁止华人入内;天津植物园要求男女分开游览:“星期一、二、五、六,准男客入览。星期四、日,独许女客入览。”保定的莲花池公园也规定:“星期六只准妇女游览,不准男子入内。”

而我们的学者,宁愿认定不怎么公共的外滩公园为中国首个城市公园,却不愿意相信开放的宋代郡圃就是名符其实的公园。

编辑/王静