5月31日,市民李梓昕早早设了闹钟提醒。她等待的,是当晚舞蹈艺术家黄豆豆与B站舞蹈UP主韩小沐一起推出的“舞动申城·云游上海国际舞蹈中心”直播。“上海有这么丰富的演出资源,以后一定要去现场感受舞蹈的魅力!”

与李梓昕同样观看这场直播的,还有市民吴琪母女。6岁女儿闹着要买新的舞衣,周末要继续上形体课:“我能不能跟姐姐跳得一样好?”

“一说起‘直播’,大家第一反应就是‘买买买’。”吴琪感叹,上海的直播“就是不一样”:“不光是带货消费,还能看展览、看演出、跟名人名家面对面。提升你对生活品质要求的同时,不知不觉就带动起一系列消费,可这钱又花得特别开心!”

进入第二年的“五五购物节·品质生活直播周”,已悄然探索和开拓出直播更宽广的边界。透过这一方小小手机屏幕,上海的城市形象更加立体,也润物无声地滋养起一大片消费“草原”。

“小红书”博主在震旦博物馆直播

联结,让时空在掌心汇聚

5月28日15时,在B站拥有720.4万粉丝的游戏UP主“中国BOY超级大猩猩”和舞蹈UP主“韩小沐”联手开了一场直播,“打卡”中共一大会址。

“这个楼梯怎么这么陡?”“上海老的石库门建筑就是这样,以前我家老房子就这样。”发弹幕的网友们跟随主播的视角,对一大会址的桌椅陈设、楼梯结构发生了兴趣,“在线”问答讨论。

这组直播甫一结束,16时,有156.5万粉丝的UP主“苏星河牛通”紧随其后上线,这一次不是他日常擅长的软件测评,而是来到“辅德里”——中共二大会址,接力这场“初心百年,红色后浪”直播活动。

短短10分钟,已有近50万人气值。讲解员通过现场展品回答主播“为什么二大有一名代表没有照片”“毛主席有没有参加二大”等问题,弹幕上网友留言“小本本拿好!”“党史开课了!”“好像看到了《觉醒年代》的实物”。

B站UP主在一大会址直播

市民秦宜当天下午看完直播,第二天就带全家老小一起前往新天地和“辅德里”。“B站年轻UP主和上海红色文化互动,就像透过他们的眼睛去看我以为已经很熟悉的风景和历史,又发现新的知识点,有了新感受。”秦宜感叹,红色是上海历史文化的底色,那些地标、建筑,记录着上海城市的历史和文化,也留下了那么多生动的故事。

“品质生活直播周每刷一次直播,就刷新一次我对上海的认知。”市民陈葳漪虽是土生土长的上海人,但最近打开小红书,总能通过博主们的直播发现新的“宝藏”,例如黑石公寓周边的历史建筑,而这些城市地标背后又总能与这座城市的守护者、奋斗者联系在一起:“如果不是对上海历史和生活深入了解,很难发现那么多‘藏’得很深的好去处,直播让这些地方被更多人看到。”

“我现在就想打个‘飞的’来现场看看。”直播联结的不仅是历史与现实。家住重庆的邱先生因为这场直播而对当年孕育中国共产党诞生的环境有了很大的好奇心:“我到过4次上海,以前就觉得高楼大厦多,街道很繁华。下一次我肯定重点要看石库门建筑,遥想当年那些青年人,在这座初心之城是怎么讨论民族存亡和国家未来的。”

深入,城市文化赋能“内容”

最近,上海近年来最受欢迎的历史建筑之一武康大楼,又被网友创作出了新面貌:雨后天晴,贴近地面积水处拍照,就能拍摄出对称的武康大楼。

越来越多的网友已将休闲旅游、文化体验和社交绑定。他们到网红景点打卡后,拍摄照片或短视频上传至社交网络;在“点赞”激励下,他们不仅会自行“开发”那些历史保护建筑的创意拍摄模式,也越来越乐于深入了解与这些历史建筑、地标相关的历史和故事。

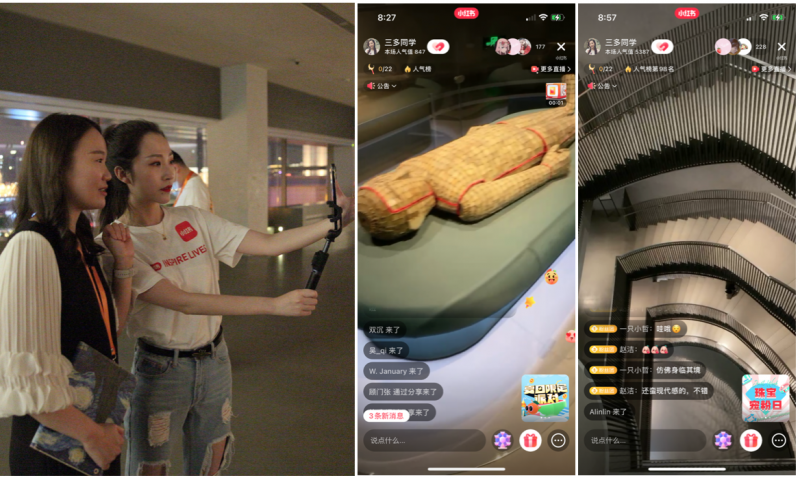

上海发展中沉淀的历史文化资源,无疑为网络直播、短视频拍摄提供着源源不断的创意灵感和创作素材。此次品质生活直播周期间,小红书博主“三多同学”在震旦博物馆“文化星期五”夜间开放时间来到博物馆。通过直播镜头,网友不仅看到了博物馆特色的楼梯设计,还捕捉到楼顶落地窗反射室内雕塑倒映在黄浦江上的独特景观。除了风景,“金缕玉衣”等文物也吸引了许多网友,他们在直播间提问:“要预约吗?”“门票多少钱?”

不仅是城市建筑,上海丰富的文化活动台前幕后,也成了直播的重要内容。在“淮海红55购物节——老字号新国潮”快闪空间里,越剧演员沈歆雯和第十代青年演员沈艳直播越剧原创童谣《客从远方来》和越剧团扇DIY,青年演员陈敏娟则在“共享直播间”展示越剧花旦的化妆过程。

“从来没想过,南方的越剧会以这样的方式在我心里‘种草’。”来自东北的观众小米告诉记者,“以前不会想到专门进剧院看越剧表演。但看完直播,我有了进剧场的冲动,甚至有了学习越剧的想法。”为此,小米果断关注了上海越剧院官方号。

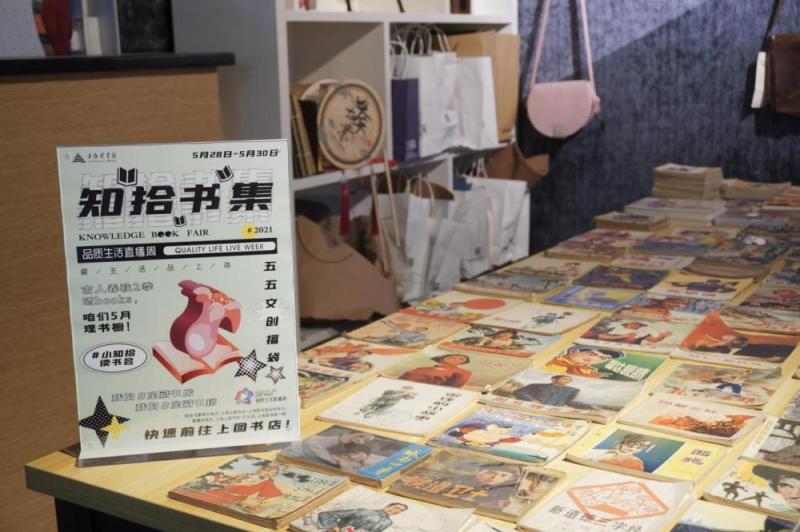

“知拾书集”

从城市建筑到演出后台,上海的城市文化赋予直播更丰富更深厚的内容,也让上海这座魅力之城形象更加立体。地铁10号线站厅内的上图书店地铁店,在图书市集“知拾书集”最后一天,来出摊的所有书店摊主和网友一起聊藏书,吸引了全国各地7万多读者同时在线观看。“直播尽管是一种发散性传播方式,但其传播效应却实现了最大化的‘聚合’,包括审美的聚合、品质的聚合、内涵的聚合、包容的聚合。”上海市文化和旅游局副局长金雷说。

提升,引领生活数字“升级”

“不带货的直播更赚钱!”市民罗妍的朋友从外地来上海出差,两人根据“品质生活直播周”期间诸多直播推荐,定下了包含上海当代艺术博物馆、上海观复博物馆、朵云书院等“一天两夜”行程:“最后一看果然超支了,但解决了基本生活需求,消费不就是为追求更高层次的幸福感吗?”

在很多市民和游客看来,上海的“直播”已超脱“带货”阶段,而是运用数字手段传播城市文化,润物无声般引领大家对品质生活的追求。“别的直播是为‘种草’,吸引大家购买某一件商品;上海近年来的直播不吆喝,就是展示城市的风景和美好的生活,吸引你前去体验。”从事金融工作的罗妍说,上海的直播重点不在“种草”,而是润物无声地滋润一大片草原:“人流动起来,钱就会跟着流动。上海这几年强调要抓‘流量经济’,真不是说说而已!”

“品质生活直播周”期间,上汽·上海文化广场把直播镜头对准了正在演出的《赵氏孤儿》幕后。直播刚看一半,市民李先生立即搜索各大平台想要订票:“看到了幕后的状态,就更想看台前的完整呈现。”越来越多的企业和文化机构意识到,如今的消费者和用户,“花钱”是品质消费、内容消费,也是感情消费:“有品质的直播无疑是增加用户黏性的好办法。”

今年“品质生活直播周”一开始,上海就正式发布“上海直播场景地图”,涵盖全市16个区近千个直播场景。据介绍,这张“直播场景地图”是全国首张行政区域全面覆盖、文化场馆一网打尽、旅游资源悉数纳入的直播场景地图,将为全国各地的MCN机构、内容创作团队提供服务与保障。上海市文旅局副局长褚晓波表示:“我们希望上海的优质文化旅游资源能够与新的传播媒介之间建立起良性有序的互动。”

“上海一直是引领风气之先的城市。”不少市民和游客都表示,两届“品质生活直播周”不断拓展着直播的疆界,在这一波城市数字化转型的浪潮中,“上海必然会再一次站上潮头。”

文/上观新闻记者 李君娜 简工博

编辑/崔巍