时间:2020年12月19日15:00-17:00

地点:SKPRENDEZ-VOUS

嘉宾:沈迦 《夏承焘致谢玉岑手札笺释》编者

吴常云 夏承焘先生后人,曾任《中国摄影》杂志社主编

钱志熙 北京大学中文系教授,夏承焘研究学会会长

主持:黄珊珊 青豆书坊编辑、本书责编

永嘉佳日,他们在温州的时光

主持人:今天我们分享《夏承焘致谢玉岑手札笺释》,有人说这书名都很难记,是不是这个书太冷僻了?它写的是将近一百年前,一个文艺青年给另一个文艺青年写的七十多封信的故事。

他们曾经是同事。二号主角谢玉岑是江苏人,曾到温州的浙江十中(现温州中学)任教一年。在那里,结识了他一生的至交,就是我们今天纪念的这位主角——夏承焘。夏承焘先生1900年出生,1986年去世,活到86岁,比较高寿。而他这位好友谢玉岑大他一岁,1899年出生,但是1935年就去世了,只活了36岁。他们的通信从1927年分别后开始,持续十年。那时的交通、通讯都很不方便,1935年谢玉岑临终前几天,夏承焘还在给他写信讨论诗词学术,不知道好友4天后即将故去。

为什么这七十多封信能保存下来,又是怎么被整理成了书?它在今天又有哪些价值?我们请嘉宾分享。

沈迦:2020年是夏承焘先生120周年诞辰。刚才吴常云(夏承焘之子)先生告诉我,明天他要到淳安去,夏先生安葬在千岛湖,那边也要做一个纪念活动。上个星期我刚刚在杭州参加纪念夏先生的学术研讨会。

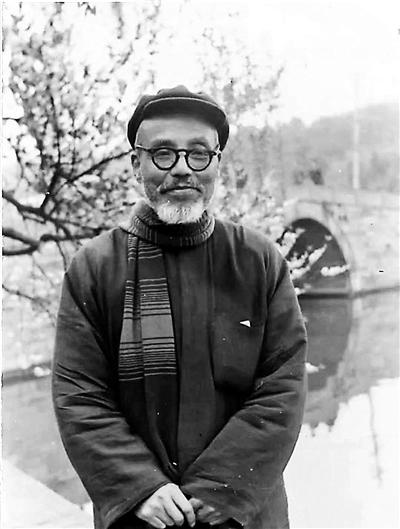

此番我们做的“夏承焘先生寻踪之旅”,从夏先生的故乡温州出发,到杭州,再到上海,北京是最后一站。大家看大屏幕上的这张照片,摄于夏先生晚年,在北京西山。拍摄者吴常云先生就坐在这里。夏先生晚年离开杭州大学来到北京,在北京度过他最后的生命时光。

我既非夏先生弟子,也非他的研究者,更非他的后人。能跟这个活动搭上关联,仅仅在于我参与编撰了这本《夏承焘致谢玉岑手札笺释》。机缘来自于非常偶然的一个机会。

2006年,那时我已经离开家乡温州来到上海。因为从小爱好书画,所以认识些画商。一天,一个颇相熟的画商拿了一堆诗稿书画过来,说这批东西来自于上海一个很有名的画家叫沈迈士。沈迈士先生老早就去世了,后来他的儿子也去世了,可能是他的孙辈把家里这些东西拿出来卖。卖画的人看我与沈迈士先生同姓,以为也许有什么亲戚关系,所以拿来给我看。

2006年书画市场的价格不像今天这么高涨,我因为喜欢,就把这一堆东西都买了下来。回去一翻,发现其中有一张红色信札,落款“觐虞”。我比较爱好文史跟书画,看见“觐虞”就知道作者是谢玉岑。

谢玉岑是近代著名画家,但是英年早逝,1935年就去世了,所以留存于世的真迹很少。我很高兴得张宝贝,去搜读些材料,竟然发现谢玉岑在我家乡当过一年的老师,并且他所执教的温州中学就是我的母校。我大学是读新闻的,毕业后分配在《温州日报》副刊当编辑,对地方文史相对有点了解。于是便查了更多资料,写了一篇《永嘉佳日——谢玉岑在温州的时光》贴在我的博客上。

不久之后,就有人在这篇博客下面留言,说他是谢玉岑的孙子,文章里讲的事他们家里人都不知道。他就是谢玉岑的长孙谢建新,当时在常州开一家画廊。后来我们就相约,算网友线下见面。一见就比较投缘,因为都爱好书画文史。

谢玉岑是著名书画家谢稚柳先生的哥哥,谢稚柳的夫人是陈佩秋,谢家在上海书画界有很大的名声。就这样,因为这张信札,我认识了谢家的后人。谢家和钱名山家是亲戚。常州钱谢两家都是艺文大家,人脉圈子很大。我后来跟钱谢两家后人都有点认识,常有往来。他们家出的那些诗文集也都有寄给我,新写的文章也都会有交流。有一天我读钱名山先生的孙子钱璱之先生早年写的一篇文章,发现里面引用了几封信札,是夏承焘先生写给谢玉岑的。

沈迦

原来我曾住在夏先生的隔壁

沈迦:当时钱璱之先生已经80多岁了。文章能引用信件原文,说明这信一定在他手上。我就跟谢建新讲这件事,建新于是去找他叔叔。老先生说确实有,当年还整理过一部分。后来就在他家床底下找到了这批信,箱子打开有72封。后来在另外的地方又找到1封,补上,变成今天这本书里的73封信札。

谢家人说:“如果不是你看到这篇文章提醒他,搁在床底下的信也许不会被想起。”当然,信原来就在那里,并不是我发现的,我只是促成了这件事。钱璱之先生在床底下找到那批信以后,随手就交给了谢家的孙子,就是谢建新先生,说:“上款是你祖父,应该还给你。”这些老人都是很简单、很真诚的。谢家后来就把所有的信扫描了,第一时间快递了一个光盘寄到上海给我。

我那时候正好在做我所谓的专业——研究传教士跟近代史的关系,关注一个来我家乡传教的英国人,就是后来我写的那本《寻找·苏慧廉》。做传教士历史碰到的材料是大量的英文档案,虽然能读,但着实也是硬着头皮啃。其间读一封中文信,并把释文做出来,在那个时候对我是一个调剂,我觉得是很开心的一件事。

我一个星期做一封,大概做了一年半,把这批信札都整理出来。这批信札牵涉大量的温州人,钱璱之先生尽管也整理了部分信札,但是他对其中提到的温州人事相对不熟悉。而我是温州人,所以能把很多的注释做出来。

整理注释完成后就交给了国家图书馆出版社。他们拿到书稿马上就出版。并不是说我整理工作做得好,而是确实今天没有这么完整的有关夏先生的早年材料,同时谢玉岑也是很著名的一个画家和词人。这是10年前的事。

那次出书有两个遗憾:其一,书是黑白的(我们这次再版做的是全彩的);其二,出版社可能考虑到这是本学术读物,是给图书馆或者专业研究者用的,因此书价定得很高,单价580块钱。当时也没告诉我,书印好了才给我寄来,我也没有办法。很多专业人士为了研究夏承焘与谢玉岑,也硬着头皮买了。但对我来讲一直是遗憾,觉得这本书应该有更多的读者。

2019年版权到期,又想到2020年是夏先生诞辰120周年,我就跟相熟的责任编辑和出版社联系出修订版。他们在2019年年底接了这本书,不料2020年年初碰上疫情。本来这书应该在春天就出来的。当然疫情也让我们有更多的时间去完善、修订。这就是本书机缘巧合的一个过程,也是我能跟夏先生所谓发生关联的契机。

不过,在编撰此书的过程中,我也发现跟夏先生有更多的渊源。比如夏先生民国期间竟然就住在我家隔壁,这是以前不知道的。信里面他叫谢玉岑给他回信寄到“杨柳巷舍下”,但没有门牌号码。那个时候他是之江大学的老师,我一个朋友后来查了之江大学的教工通讯录,确定他当时住在杨柳巷6号。杨柳巷是温州城区一条很短的巷子,数门牌也数得过来是哪个位置。这不就是我家隔壁吗?我小时候居然一直在他的隔壁,直到结婚才离开。冥冥之中竟然有这样一个渊源。

夏先生当时是租住金石学家谢磊明先生的一间房子。后来他自己买的房子在温州的谢池巷。此处命名“谢池巷”是为了纪念谢灵运,所以夏先生给自己取了个号叫“谢邻”——住在谢灵运的隔壁。我读到的时候,马上觉得我应该叫“夏邻”,我住在夏先生的隔壁。

“一代词宗”曾有怎样的27岁

沈迦:这本书中收录夏先生写给谢玉岑本人的信札63通,另外写给其他朋友托谢玉岑转交的、再加上写给谢玉岑岳父钱名山先生的3通,加起来总共73通。这73通信说的什么?作为一个给它们做注释的人,我不知道读了多少遍,我觉得可以总结为三个方面:

第一,借书求教。当时夏先生在严州、温州,谢玉岑在上海。夏先生是一个自学读书的小地方的年轻人,而谢玉岑的岳父是钱名山,钱谢两家诗文传家久远,在社会地位上,谢玉岑比夏先生要高,交流的面也更广,所以多是夏先生借书求教。当时谢玉岑在南洋中学,夏先生竟然有南洋中学图书馆的目录,于是写信求谢玉岑帮他找书、借书。不像我们今天微信里谈论来谈论去多是娱乐与八卦,他们通信几乎都在谈书,比如“读了某某书后有什么体会,跟你探讨一下”,这是最重要的话题。

第二,寻师访友。两个年轻人生活在不同地方,经常说在哪里一本杂志上看到篇文章,“我觉得文章写得很好,你认识不认识作者?如果认识的话,能不能帮我介绍一下”;“我写了篇文章,能不能帮我转给燕京大学或暨南大学的某个人,请他们给予指教”,或者说“你的老师钱名山、高吹万、朱孝臧,能不能对我的文章和诗提提意见”……

第三,笔墨酬唱。他们都是文人,你给我画张画,我给你写幅字,你给我写个对联,“我爸爸要做寿,你能不能做一篇祝寿文”……基本上就是这些事。

一边整理我一边想,当年27岁或者30岁的年轻人,跟一百年后二三十岁的人,想法、做事真是很不一样。从这些地方能看出社会、生态的变化,并引发思考——为什么今天的年轻人跟那个年代的不一样?

这样的感受,缘自它们的真实。写这批信的时候,无论夏先生还是谢玉岑,都不知道自己未来会成为名人。27岁的夏承焘怎么可能想到未来自己会成为“一代词宗”?他不会知道这些信未来会在某个床下保存了近百年,更不会想到可能会出版。

正因为这份真实,让我们得以窥见民国时代的年轻人是怎么求学、怎么生活的,他们当年的困惑、追求又是什么。

10年以前我40岁,一个40岁的人去读一个27岁人写的信,有很多地方读不明白,有的字认不得,有的断句断不了。那时候肚子里曾有想法——会不会是夏先生写错了?他当时毕竟只有27岁啊,难道一定是我读不懂吗?10年以后,我50岁再去读,这次再版修订改正很多,但我发现当年怀疑的地方全都是我错。一个27岁的人,不为正式出版、随手写下的这些书信,里面的引经据典,包括异体字、草书的写法,竟然没有一个地方错。他从小就开始的这种严谨,你只能是佩服。

漂泊的年代

河到哪里去找它的两岸

沈迦:世上聪慧、严谨、勤奋的人很多,但成为“一代词宗”的仅夏公一人,他还有其他哪些独门秘籍?

我觉得第一个是鹜新。他专攻词学是1927年从温州来到严州之后。北大钱志熙老师把他这个转折称作“严州之悟”,可媲美王阳明的“龙场之悟”。他从原来想做经学,突然转型到专门做词学,从此咬定青山不放松。

1927年前后的中国,正处在时代的转型当中,学术界的体现就是西方来的新学基本上取代了中国传统的学问,新学变成主流。而词学,原本即便在中国传统学问中,也是不入流的。今天学术界称为的“现代词学转型”,正好是在夏先生的年代开创的,夏先生等于抓住了学术转型的风口,并做成了。

所以他被称为“现代词学的奠基人”,就是这个道理。

我特意把1979年西山这张合影拿出来,这张照片里有些是晚辈,比如周笃文先生,他是夏先生的学生辈。还有几个,周汝昌先生、徐邦达先生,跟夏先生也差了十来岁,都算晚辈。照片中夏先生的同辈人,有张伯驹先生、萧劳先生、任二北先生、黄君坦先生。拍摄这张照片的1979年,他们在北京是一个圈子里的人。对于今天的普通大众,即便照片下面注了名字,有多少人知道萧劳,知道黄君坦?黄君坦先生的古典词学造诣深厚,夏先生在的时候都认为他是个高手。

1979年4月,游北京西山大觉寺。左起:周笃文、张伯驹、夏承焘、任二北、潘素、萧劳、任二北夫人、吴无闻、黄君坦、徐邦达、周汝昌。(吴常云摄)

当然张伯驹在今天很有名,但他是作为“民国四公子”出名的,他的收藏捐献也很有故事。但有多少人知道张伯驹先生的学问是什么?在这帮人中,今天唯有夏先生以学术成就独享高名。

如果夏先生还在做传统旧学的学问,那在今天可能更要被人遗忘了。夏先生是既在学术上抓住了风口,同时在时代的道路选择中走对了路。当然这不是他有意的,他只是很幸运。

不久前我写了篇文章——《漂泊的年代,河到哪里去找它的两岸?》刊发在自己的公号上。我选了两个夏先生早年书信中频繁出现的同辈老乡,一个叫梅冷生,一个叫陈纯白,来与之对照。他们当年是好友,都是古典文学的爱好者,并都有极高的造诣。他们三人起点是差不多的,但在未来却走出了完全不一样的人生轨迹。

陈纯白,上世纪50年代“镇反”之后就结束了生命。梅冷生死于“文革”。夏先生得享高寿,并且学问道德、诗词文章不断被人怀念。我曾在夏先生一张摄于1976年初春的照片边上,选题了一句夏先生的词“待看等身书就满头霜”。那时夏先生刚到北京,“文革”还未结束。而那一年梅冷生先生在温州去世。其实梅冷生是夏承焘先生早年道路的引领者,堪称“大哥”。

一卷天风墨尚新

沈迦:今天我们活动的题目“江山未觉风流远”,是当年谢玉岑离开温州时写给夏先生的词作。谢玉岑的才华及词学都是绝顶的。“啼鹃犹唤,江山未觉风流远”“恐明朝桃李艳,又惹看花肠断”,他的这些词章,不同年代读有不同的感触。

今天我们纪念夏先生,除了缅怀一代伟人、“一代词宗”的学问、道德、人品,给予高山仰止的敬意之外,于我们普通人也或可引发思考——作为个体的生命与道路,他年轻时是怎样的,我年轻时应该怎样?他面对大时代如何选择道路,我们今天同样面对波涛汹涌的时代,我们应该怎么做?

我们这次四地寻踪活动总定名为“一卷天风墨尚新”。“天风”是夏先生的斋号。“墨尚新”,“新”在哪里?新在我们个人对时代、对学问、对人生不同的理解与体会上,这是我们办这场纪念活动的目的或意义。

主持人:北京大学中文系教授、博士生导师钱志熙老师,是夏承焘先生的再传弟子,也是夏承焘研究学会的会长。

钱志熙:我是杭州大学毕业的,夏先生是杭州大学的教授,我的硕士导师吴熊和先生,是比较全面继承夏承焘词学的。夏先生的学生很多很多,而且他对学生没有限制,各种领域都有。最著名的陈从周,那是很著名的古建筑专家;还有莎士比亚作品最著名的中译者朱生豪,英年早逝;包括原来民革中央的宣传部长蔡义江先生,也是夏先生的助教。

1994年我到东京大学去教书,把自己写的诗词寄给我后来北大的老师陈贻焮先生,他说你写得也不错,但是咱们要学习你同乡前辈夏承焘先生,多方面发展,既要做学问写论文,也要写诗词。我就把东京大学图书馆里面的《夏承焘集》,尤其是《天风阁学词日记》放在床边每天晚上看。他的日记可说是近百年近代日记里面文字最美的,而且采用李慈铭《越缦堂日记》的格式,事件、诗词所有都写,简直是20世纪一部重要的词学文献。

后来周笃文老先生提出成立一个夏承焘研究会,乐清出钱,是全国性的,他们推我做夏承焘学会会长。后来开了两次夏承焘先生的研讨会。有人认为他的词“三百年来第一流”。他是经学、史学、诗词兼修。诗也写得很好,对古典诗歌也很有研究,真是一代大师。关键是他有创造性,最重要的是他很有毅力。夏先生86岁去世,可以说“千古文章未尽才”。

千古文章未尽才

主持人:吴常云先生是夏承焘先生晚年的陪伴者,下面请他分享。

吴常云:编辑邀请我来讲一讲父亲的晚年。我父母在“文革”期间受到很大冲击,在杭州是头号“反动学术权威”。父亲身体不好,两次脑梗。1973年到1975年期间,还让他扫厕所。那个时候他七十多了,就跟杭大领导申请到北京来看病。

所以1975年就到了北京。到北京的第一天下午,周笃文就来了。后来接二连三宾客盈门,很多朋友来拜访、拜望。我父母的精神状态一下子就放开多了。晚年的十来年,他们好像是最高兴的,成果也是最多的。他们也经常出去拜访一些老朋友,像叶圣陶、夏衍、茅以升、周汝昌、张伯驹等等,年轻一点的像徐邦达。父亲对年轻的学生也好、朋友也好,都非常诚恳。他们要求题个字、写首诗词,他都不拒绝。所以这些朋友都非常喜欢、愿意来。

另外,北京的一些人文景点或者古迹,他们都愿意去。比如东城府学胡同的文天祥祠,他们很早就去了,回来就作一首词。跟周汝昌他们一块去北京西郊曹雪芹故居,一起还有很多合影。周笃文先生在这里头起一个串联作用,每年一到春天桃花盛开的时候,就把这些老先生聚集在一块,找一辆车,拉着大家去赏花。老先生们经过“文革”,出来玩一下,都特别高兴。回去之后互相写诗词唱和。

他们晚年好像每天都安排得很紧张很忙。除了在家写点儿,还把他原来的旧稿拿出来编。因为出版好长时间都停了,所以开始是油印的。有了正式出版物以后,就一直在编写整理这些旧稿,陆陆续续出版了很多书。所以那几年不光创作、在学术著作上也是最多、最高产的。

他特别勤奋,拿一个小本或者一个纸片,想到什么就马上记下来,东西很多很多,来不及整理。尽管这样在最后的十几年里头还是争分夺秒做出了很多东西。但即便这样,父亲遗留下来的很多东西还是来不及出版。因为那个年代没有电脑,很多东西都得抄写。也有一些年轻人帮着抄写,我也帮着抄过。但毕竟效率不及现在有互联网、电脑那么快,也不像现在一下子就能传播开。

到现在为止,浙江古籍出版社说出全集,但拖到现在仍然有很多出不来。最头疼的有两本,一个是《词例》,一个是《词林系年》,要求学术水平非常高的人才能够整理那些东西。

作为我们家属来说,很感动有那么多人没有忘记他,希望中华的诗词文化能被更好地弘扬和传承。

整理/雨驿

编辑/韩世容