作为主持全国性抢救民间家书项目、致力于建设中国家书档案资料中心和家书、家风文化传承基地的公益性文化机构,2016年10月26日揭牌成立的中国人民大学家书博物馆自新冠肺炎疫情爆发后,为了留住珍贵的抗疫档案,将征集范围扩大至抗疫期间的所有书信和日记。截止到目前,博物馆已经征集到100多封抗疫书信、日记。值得一提的是,在移动互联网如此发达的当下,医务工作者因为新冠疫情紧急出征,为何还会采取书信这种速度相对缓慢的方式与家人沟通呢?

据人大家书博物馆联系人张丁介绍,起初,他也以为现在即时通信这么发达,不会再有多少人写信了,但是疫情开始后,他才发现,一封封家书冒了出来,通过报纸、电视等传统媒体和微博、微信等自媒体披露后,感动了很多人,成为抗疫道路上一道美丽的风景。“疫情期间为什么会出现很多的家书?我认为,家人离别是一个重要原因。家书是在不同的时间和空间进行信息和情感传递的载体,如果都在家里,每天或经常见面,一般就没有必要写信了。现在有的是父母、有的是子女去武汉了、去湖北了,而且是去危险的、与疫情搏斗的第一线工作,时间多长也不好确定。再就是前方工作治病救人强度大,工作时间根本没有时间接手机,所以家人也想通过写信与他们联系,为此就产生了很多后方的家人写给前方白衣战士的信。”

另外还有一种情况,就是医院等单位倡导医护人员写信。比如山东省卫健委就号召在前线的医护人员给家人写信,家属给医护人员写信,作为一种书信文化,这对于医护人员和家人都是一种安慰,也是一种力量。于是,新冠疫情期间便出现了很多以在单位的公职身份写的公开信,这几乎成为了一种现象。“基于此,我们作为一家专题性家书博物馆,有责任也有义务把这些书信征集、收藏起来,作为历史档案保存好,将来在适当的时候举办展览、出版书籍等,都是很有意义的,因此我们就发起了书信征集活动。”

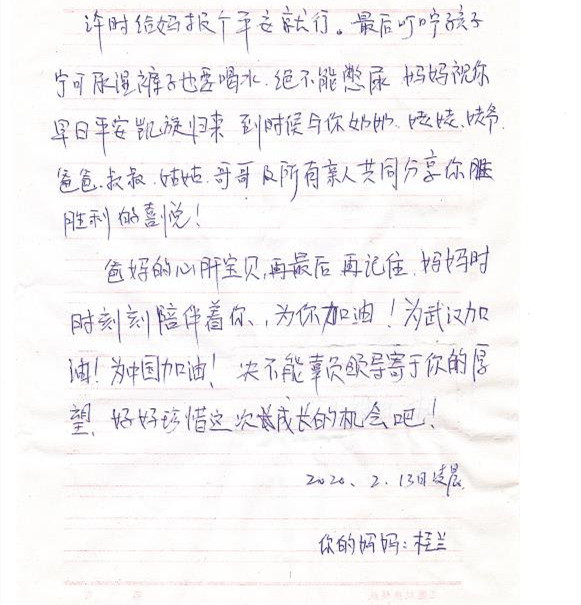

张丁说,此外还有很多医护人员在工作间隙所写的日记、日志,也很有价值,都将作为个人史料一并征集。“据我们了解,很多医护工作者的家书都是走上一线多日后才写的,当时出发时时间太紧急,他们来不及写信,有的还是瞒着家人走的。但是到了前线,工作走上正规后,除了繁重的工作外,也有一定的休息时间,这时候就会与家人联系,有的就写了信。”值得注意的是,这些家书很多都是电子版,有的写在纸上,也是拍照后通过手机发给家人的,可以说是传统书信与手机等现代通信手段结合的产物。因为条件所限,抗疫家书通过邮局寄递的很少。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/崔巍