资料图片 冯其庸先生在瓜饭楼

冯其庸先生(1924-2017)是我国当代著名的红学家、文史学家、书画艺术家。他以《红楼梦》研究著称于世,还涉足历史、国学、文学艺术、考古、文物鉴定收藏等诸多领域的研究,2017年,冯其庸先生辞世,让学界后辈感叹是“最后的老一代学者远去”。冯老去世前不久完成了自己的皇皇巨著——《瓜饭楼丛稿》三十五卷、《瓜饭楼外集》十五卷及《风雨平生》众多著作。经冯其庸先生生前亲自整理校订的十五卷本《瓜饭楼外集》由商务印书馆陆续出版,其中收入冯其庸的书信、收藏、绘画、摄影作品等。2019年10月20日下午《瓜饭楼外集》第一、二卷《瓜饭楼藏文物录》新书对谈会暨钤印限量本首发式在北京SKP RENDEZ-VOUS书店举办。中国艺术研究院研究员顾森,中国人民大学文学院教授叶君远,中国人民大学历史学院教授、副院长孟宪实,北京大学历史学系暨中国古代史研究中心教授朱玉麒五位先生出席座谈会,都对本书的学术价值与出版意义给予了高度的评价,同时深情回忆了冯其庸先生的文物收藏历程。

冯其庸将自己寓居的小楼称为“瓜饭楼”,之所以这样命名,是与他的经历有关的。冯其庸说自己的出生地被称为“穷巷”,小时候家庭非常困难,总是出现粮食不够吃的情况,尤其是在春荒时节。没有饭吃的时候,就吃南瓜,有时候南瓜和着饭吃。因为这段经历,他便将寓居北京的小楼命名为“瓜饭楼”。这里也见证了冯其庸先生一生的治学与研究。

《瓜饭楼藏文物录》发布会现场

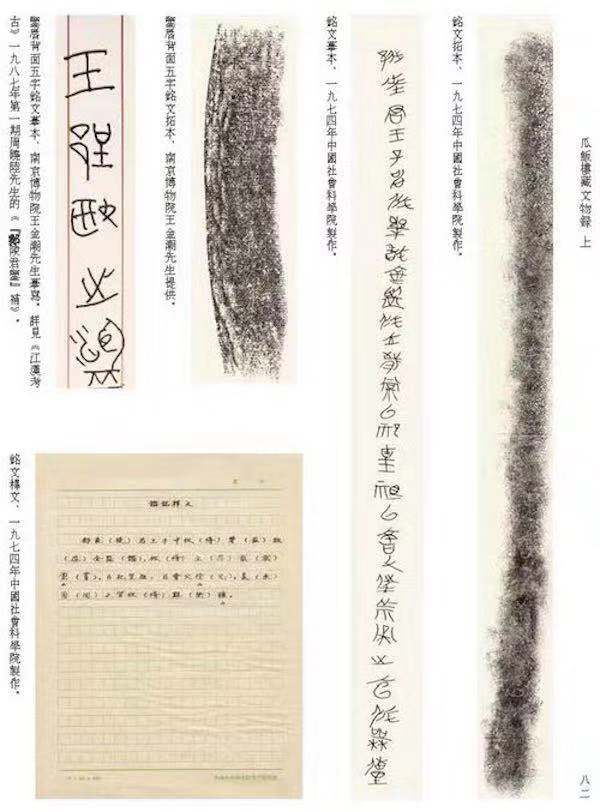

《瓜饭楼藏文物录》上、下册辑录了冯其庸终身所收藏,经过反复筛选并请专家鉴定过的大批珍贵文物。其中最引人注目的是战国时期带有长篇铭文的“陵君鉴”(已无偿捐赠给南京博物院,定为一级藏品),明正德皇帝的《罪己诏》(已无偿捐赠给第一历史档案馆)等。此外还有原始陶器、彩陶、陶俑、骑马俑,战国至汉唐的文字砖、瓦当、造像砖,战国至汉代的古铜印,北魏至唐宋造像碑,北魏至唐宋的金铜佛像、石刻佛像、佛头,晋唐宋元明瓷器,侯方域题李香君小像砚拓本,宋、明、清墨等大量稀见的文物珍品,体现了冯其庸先生作为书画艺术家的审美眼光。

《瓜饭楼藏文物录》一书反映了冯其庸作为文史学者的宏阔视野、深厚底蕴和文化关怀。中国人民大学文学院教授叶君远说,冯其庸先生收藏文物,是为了学术研究。他不是想当收藏家,也不是要藏宝,而是为了认识历史,认识各个时代具体的实物。所以他的收藏着眼的不是文物的市场价值,而是认识价值、历史价值。《瓜饭楼藏文物录》清晰全面地显示出冯其庸先生的文物观。所收藏品,大都是老百姓的日用品,例如汉魏六朝砖瓦有的有残缺,上古彩陶有的仅为残片。但在冯先生看来,它们却是认识历史的无上瑰宝:“这充分展示出我们的文化一开头,就是异彩纷呈、气象辽阔、富丽多姿的。其造型艺术与绘画艺术,已经具有相当水平了。”

在《瓜饭楼藏文物录》中,也能看到冯其庸先生认真负责的学术精神,以及重传世文献、重文物实证、重实地调查的治学方法。据孟宪实教授回忆,冯先生从很早年代起,就发现寻访古迹的意义。他站在曾经的历史现场前,了解周边环境,调查山川道路,都是在搜集历史信息,而这些信息,往往是传世文献不能提供的。考察古迹,阅读文献,至今仍是我们研究传统文化的必由之路。为了鼓励同学走出校门,冯先生特别书写了大幅书法作品“读万卷书,行万里路”,至今悬挂在中国人民大学国学院的图书馆中。

活动现场,北京大学历史学系朱玉麒教授提出,《瓜饭楼文物录》的精心编排和制作,使之区别于一般性的图录或者目录学书籍,提供了新时代精品文物图书的一种崭新形象,延伸了我们对于文物的艺术鉴赏空间。在冯先生的组织架构中,这些文物利用了摄影、捶拓等古今技术的特长,堪称当代出版技术的艺术珍品。《瓜饭楼藏文物录》作为“外集”的前两部,虽然上下千年万年,但只是一部综合性的文物精品图录。而之后的各卷,据其凡例与公布目录,则为专题独立成卷的内容,如藏印、藏志、明式家具、明青花瓷、紫砂壶、师友书信录、西域摄影、书画集等,确实是冯先生不同艺术专长和爱好中的重要门类,应该更加值得研究者和爱好者注意。

文/北京青年报记者 张知依

编辑/乔颖