◎黄道炫

编者按:11月23日,中国社科院近代史所研究员陈铁健先生辞世,享年89岁。陈铁健先生一生从事历史研究,贡献卓著,被誉为我国瞿秋白、西路军研究第一人。本版特邀请陈先生学生、北京大学历史系黄道炫教授撰写悼念文章,以表怀念之情。

先前,看到别人的纪念文章说,千言万语,不知从何说起,总觉得是句套话。如今,陈师铁健遽归道山,坐在桌前要为他写点什么时,这句话陡然涌上心头。哎,前人诚不我欺,很多事,没有体会到,不是因为没有,而是心境还没有到。

11月24日晚,刚从赣州回到北京,同门王士花研究员来电话,告知前一天陈老师已经去世,愕然良久。陈老师晚年状态很好。记得他快80岁时,到当时还在东厂胡同的近代史所,上身T恤,下面及膝裤,头昂起,腰笔直,走路快速,从后面看还像一个年轻人。一直觉得他会这样虎虎生风地活下去。虽然这几年随着年龄增长,身体状况有所下降,但仍然保持旺盛的活力,微信朋友圈里经常可看到他赏玩书、画、石、砚,不时点评新出的书籍、论文,保持着一贯的敏锐、热情。然而,这一切,意外地戛然而止。陈老师对事潇洒,对人潇洒,对自己也潇洒,时间地老天荒,人力终有穷尽,老师就这么跨过了生死时间的门槛。

陈铁健和夫人合影

以一个学者的身份参与到这场时代大潮中并做出独特的贡献

第一次知道陈铁健这个名字,还是1980年代初中期。当时在南昌上大学,准备报考社科院近代史研究所的研究生,而且想学革命史。知道陈老师招这个方向的研究生,开始读他的作品,最早读到的便是发在《历史研究》上的那篇名作《重评》。老实说,以一个十七八岁的少年,当时还很难理解陈老师这篇文章的精髓和价值,但相比彼时大部分类似文章的假大空,这篇文章的言之有物,一眼就能感觉到,特别是刚直、冷峻、饱满,隐隐有呼啸之声的文笔,更是印象深刻。一上手,几行读过,就不由得心中为之一顿。正是经由陈老师的文章,才又读到瞿秋白的《多余的话》,知道中国革命史上,还有这样的一些人、一些事,知道有这样一些捧出自己的心,发出滴血的哀号的革命者。至今还记得,在江西师范大学图书馆阅览室读完他们的作品,经过图书馆宽大的窗户、古式的瓦檐,在漆成砖红色的路上,心潮激荡着走回宿舍的情景。

1980年代,陈铁健这个名字,在革命史学界绝对如雷贯耳,发表于1979年的《重评》,真如一股春风,在革命史学界掀起轩然大波。那个时候,史学界的刊物,乃至各省的哲学社会科学刊物,很多都参与到围绕《多余的话》展开的这场讨论中,相关文章达三位数之多。这篇文章发表时,瞿秋白还未正式平反,而《多余的话》又是“文革”时期指称瞿秋白为“叛徒”的重要证据,刚刚走出“文革”的人们一时间还很难完全认同为《多余的话》正名,参与讨论的,既有赞成陈老师观点的,也有居于调和立场的,还有不少反驳、批评,甚至上纲上线的,这些文章,当时我多数都看过。

很有幸,因了陈老师,我以一个读者的身份,旁观了这场革命史研究中或许是空前绝后的大讨论。这也可以说是罕见的学术讨论和政治进程保持同步的案例。和学术讨论展开的同时,陆定一、陈云、胡耀邦、邓小平等中共中央领导人先后对瞿秋白平反问题提出意见,要求认真调查瞿案。1980年10月,中共中央办公厅转发中纪委《关于瞿秋白同志被捕就义情况的调查报告》的通知,明确宣布:“《多余的话》文中一没有出卖党和同志;二没有攻击马克思主义、共产主义;三没有吹捧国民党;四没有向敌人乞求不死的意图。”“它决不是叛变投降的自白书。”推翻了以往《多余的话》是其“叛徒铁证”的不实之词。在拨乱反正的时代,铁健师以一个学者的身份,参与到这场时代的大潮中并做出独特的贡献。历史会记得他以及他背后,那些愿意对历史负责的学者的良心、勇气和贡献。

有了《重评》,铁健师参与到中纪委组织的对瞿案的复查,他在完成复查任务的同时,又以学者的敏感,为学术研究做积累。走访了诸多与瞿案有关人士,看到外间很难看到的与瞿案有关的档案资料。随后又参与《瞿秋白文集》《瞿秋白选集》的编辑工作。这些积累,让他成了中国最有可能撰写《瞿秋白传》的研究者。1984年到1985年,在之前撰写的初稿基础上,修改定稿《瞿秋白传》,1986年付梓。此后,他又持续浸润于瞿秋白研究,1995年与2009年两次修订《瞿秋白传》,精益求精,使之成为瞿传中一座难以逾越的杰构。不夸张地说,铁健师是当之无愧的中国瞿秋白研究第一人。

天伦之乐

三年的接触,耳濡目染 他慢慢塑造了我的价值观

1986年,我考入近代史所,师从铁健师,第一次见他,得到的就是这本《瞿秋白传》,蓝封皮,封面上有瞿秋白清癯的照相。

当时,各个所的研究生集中在位于北京东郊六公坟的研究生院,近代史所则在东厂胡同,周二坐班,我们研究生就在周二返所日去所里向老师请教。一般两个星期去一次。我不善言辞,而且生性读书看论文都是自己瞎琢磨,对问题不求甚解,所以提不出什么真问题。可是见老师,又不能不提问题,经常需要搜肠刮肚想一两个问题,然后陈老师和颜悦色一番解释,两个人就相对无话了。当时特别希望老师能再招一个学生,这样有个垫背的,可是社科院名额紧张,那三年,老师也没再招学生,所以我们这种“以心传心”的场景,就持续了三年。一直到1991年,陈老师才开始招博士,王士花、黄岭峻、曹德贵、何黎萍、余永燕、王晓荣先后进入师门。他们比我幸运,可以几个人一起去见导师。

现在想来,我绝对不能算是个好学生。刚刚入门时,老师开了三张纸的参考书目,字是小楷,清秀雅致。他自己回忆,当年师从李新先生读研究生时,李新会列出书目,要求读古文和近现代的著作,每本书读完交读后札记。老师自己从这种训练中得益良多。所以,他应该也对我抱着同样的期待。一直不敢跟他说的是,我拿到书目,一看尽是孔子、孟子、朱子、王阳明,欣赏下书法,就放在一边,似乎一本也没有读。好在老师也不考较。他大概还等着我主动跟他谈读后感吧。

陈老师教学生,属于放羊式的,指点方向后,剩下的就靠学生自觉完成。至今,还感激老师的包容,让我有从容的时间与空间,毫无顾忌,野蛮生长,虽然会走一些弯路,但毕竟是自己走的,无论对错,都是财富。最关键的是,三年的接触,耳濡目染,他慢慢塑造了我的价值观。一个年轻人,可方可圆,此时碰到什么样的人,很可能决定一辈子的路。陈老师的社会关怀,嫉恶如仇,自信乐观,求真务实,未必是我学得来的,却让我知道什么是应该效法的。虽不能至,心向往之。

陈老师的包容不仅是对学生,很多和他接触过的人,尤其是年轻人,大概都有同样的感觉。工作以后,有段时间,我们在一个办公室。经常有外地学者来找他,他都热情招待,帮助修改文章,提出意见,不厌其烦。每每出去,跟人说起是陈老师的学生,都会得到一个大拇指,当然不是夸我,而是夸我有一个好老师。

和在京部分学生合影,左一为本文作者

他对我讲得最重的话 就是劝告要多读史料

研究生毕业前一年,为毕业论文题目发愁,当时眼高手低,想做思想史的研究,对实证研究毫无兴趣,历史材料也不怎么读。可具体到研究论题,又说不出个所以然。陈老师最后为我敲定毕业论文写蒋介石,当时不觉得有什么,甚至觉得影响了我思想史的追求,现在想来,这大概是决定我学术走向的关键一步。如果一直这么凭着自己的兴趣走下去,可能会始终在一个高渺的空间里找不着北。

这么多年下来,对自己更了解了,才明白才情有限,纯粹的思想史研究并不适合自己,做一点有思想但又不纯粹是思想的研究,或许是个更好的选择。当年,一切都在懵懵懂懂中发生,老师也没有给我直接的批评。多年来,一直以为是误打误撞,然而细细想来,未尝没有老师的暗中拨正航向。

陈老师很少有直接的批评。他对我讲得最重的话,就是劝告要多读史料。年轻时不明白,甚至都不把这句话当作批评。30岁之后,才知道历史材料之于研究的价值,开始明白他这句话,其实是批评我还没有跨进历史研究的门槛。老师就是这样,用最轻的词,说最重的话。

1989年研究生毕业到近代史所工作,陈老师又成为我的室主任。刚到研究所的时候,陈老师正在组织多卷本新民主主义革命史的编写,这套书的第一卷是《伟大的开端》,是铁健师和李新先生合作主编的,出版后好评如潮。80年代末、90年代初,开始准备推出全卷本。陈老师的意思,让我和刚刚从吉林大学毕业分到所里的黄岭峻兄一起承担少数民族部分的撰写任务。当时我正莫名地对现代新儒家感兴趣,看不上老师布置的任务,居然就拒绝了。现在想来,无论从哪方面说,当时的行为都有点荒腔走板,但是老师并没有多说什么,就收回了任务。

其后不久,陈老师接到香港中华书局的邀约,参与百家文库的写作,负责《蒋介石与中国文化》的撰写,他让我参与合写。我写出初稿,他修改、润色。这真是一个难得的学习机会。我们这代人基础不扎实,基本功并不好,现在我经常会批评年轻人的文笔,其实当时我的文笔肯定比他们要烂得多,都不知道老师怎么有耐心逐字逐句修改,虽然生性愚钝,但还是从这种修改中得到了不少养分。如果说后来文字和表达有所进步,这种手把手的修改当居首功。

每次老师只是把他的修改稿交给我,并不多说什么,我当时也完全体会不到他读我初稿的痛苦。倒是丛书主编丁守和先生,在通读书稿时,有次大概忍不住了,去我办公室,狠狠骂了我一通,他抖着稿子说,你看看铁健写的后记,再看看你前面写的,文笔天差地远。其实前面的已经是陈老师改过的,大概是基础太差,丑小鸭怎么变,也变不成白天鹅。丁先生的话说得狠,当时心里可能有些难受,但是我还是很感谢丁先生,后来他常常来办公室,慢慢成了忘年交。不同老师的风格不一样,丁先生是炮筒子,他会大声告诫你,前面危险;陈老师则是润物细无声,他可能在你前面已经做了些什么,你自己还不知道。有幸,当年的近代史所,有一批这样的老师。

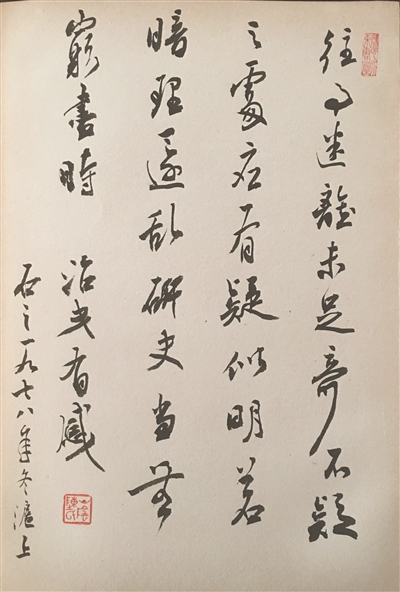

陈铁健先生1978年书自撰诗

揭示西路军的失败根源 使这一历史疑案真相公之于世

2011年,拙著《中央苏区的革命》出版,陈老师第一时间写了书评。针对我在书的前言里写的:“平心静气,不抱成见,尽可能避开历史进程中现实需要带来的政治口水”,陈老师认为:“‘政治口水’,盖指研究者的批判情绪。这是史学研究者的一种类型,往往在触及悲剧性历史事件和人物时突显出来,此与平心静气型研究者各具特色,又与各自经历相关。两种类型,只要言之有据、持之以故,就都有存在的合理性,并可互补短长,同舟共进。”陈老师显然是前一种研究者。早在1980年代后期,曾有杂志发文称铁健师为“悲剧史学家”,他的研究对象瞿秋白、陈独秀,都有悲剧色彩,他做过陈独秀研究会会长,多次为陈独秀发声。此外,他的西路军研究,更是一曲历史悲歌。

陈老师研究西路军,发源于青年时期。1964年,老师曾随近代史所到甘肃张掖参加“四清”运动,在这里,他注意到,张掖和河西走廊地区有不少当年遗留下来的西路军伤残被俘者。西路军在河西走廊遭遇失败的惨痛历史,让铁健师为之痛心,存下搞清楚这段历史的初心。

1987年,《历史研究》发表他的《论西路军——读徐向前〈历史的回顾〉札记》文章,揭示西路军的失败根源,使这一历史疑案真相公之于世。

2021年,我随近代史所革命史研究室的同仁看望陈老师。当问及这一过程时,老师说,他遇到《历史研究》杂志的陈文桂先生,说起有这么个想法,问陈先生敢不敢发,陈先生说,你敢写我就敢发。铁健师自然敢写,便有了这篇文章。文章发表后,铁健师在党研室开会时,李新先生正好拿到杂志,打开封面一看,立即对老师说:你惹大麻烦了。因为此时对西路军问题总的态度,还是回避。果然,不久,上面就有批示,要求严查编辑、作者,肃清影响。好在时任社会科学院院长的胡绳主动承担责任,做了冷处理,让陈老师把文章写作经过交代清楚,即算了事。几十年后,关于西路军历史的讨论已经尘埃落定,西路军得到全社会的高度肯定,这当然是多方努力的结果,陈老师这一代先辈的筚路蓝缕,绝对不能抹杀。

这件事出来时,我刚刚入门不久,有次去见陈老师,他说起这事。听他提到的那些名字,我倒抽一口冷气,不过感觉他很平静。这固然和他强大的心理承受力有关,但是那个时代不断打开大门的氛围,也应该是他有底气的一个重要原因。从这个意义上说,陈老师这一代人,毕竟还是幸运的。

一直保持浓厚的学术兴趣,也一直有着强烈的生活情趣

学界都知道,陈老师是个才子,兴趣很广,诗书棋画,除了棋没怎么见他下过外,其他的都有兴趣,内行对他的书法多很推崇。近代史所许多同仁办公室,都挂着他的条幅。他退休后,每年我们这些学生去看他,临走老师都会让我们带走一件纪念品,或是书法条幅,或是逛潘家园淘来的小物件。后来很让我追悔的是,他一生藏书、爱书,收藏许多珍贵书籍,曾经提出留给我和士花,可是我们当时都觉得自己家空间太小,放不下这么多书,没有接收。后来,老师把这些书捐赠给了常州瞿秋白纪念馆,纪念馆专门为他建立学人石之书库。这么想,我们无意中又做了件好事,可以让老师的藏书实现更大的社会价值。

晚年的陈老师,一直保持浓厚的学术兴趣,也一直有着强烈的生活情趣,生活和学术,在老师这里,一点都不违和。他在近代史所的忘年交汤立峰谈起,有次陈老师给他家打电话,连续拨了三次,汤立峰回家后看见,赶紧拨回去问有什么事,陈老师说,没什么,只是因为你家电话铃声好听,又知道你不在家,就多听了几次。陈老师就是这样一个一直保持童心和好奇心的学者。每次去看陈老师,都能听到他的开怀大笑,看到老师家庭幸福,师母照顾细致入微,我们这些做学生的,衷心为他高兴。不经意间,陈老师已近90高龄,可是每次见到老师,并没有感到时间的流逝。天真的我,就以为时间会一直留驻。

然而,时间终究还是在我们身边无情滑过。当年,投到铁健师门下时,他不过刚到知天命之年,如今我已年近耳顺。人类,就是这样一代一代完成自己的任务。生死的门槛随着年龄的增长,本来就在一步步降低,跨进,还是跨出,其实都是在完成一个完满的生命。陈老师,这清冷的冬夜,在生命的这一边,我似乎听到了你走进那一边的脚步。供图/黄道炫

编辑/王静