1993年以后,萨义德的政治生活几乎完全围绕着以色列与巴勒斯坦建立一国的目标展开。他不得不认同乔姆斯基的观点,即在一人一票的基础上,直接要求建立单一国家,等于“给以色列右翼创造天赐良机”。因此,两人急于区分行动实施的先后顺序。前者需要分阶段进行,首先是两国方案,然后是调解、边界的消融,最后类似联邦制安排,引向一个双民族政体。

在构想实施之前,萨义德再次受到来自巴勒斯坦和以色列两方面的攻击。他在1993年的《原则宣言》,即官方称为《奥斯陆协议》之后(1995年又签署了一个单独协议)所写的文章和接受的采访,最终可以汇成五卷。起初,协议得到的热烈反响,巴以两阵营的关键人物均对协议的签署表示欢迎,相当一部分公共舆论(犹太人和阿拉伯人)也表示支持,尤其是在美国。在巴勒斯坦领导层看来,《奥斯陆协议》的主要成就是在西岸和加沙有了小部分自治,巴勒斯坦权力机构有了立足之地,而耶路撒冷的地位、非法定居、巴勒斯坦人重返家园的权利或承认巴勒斯坦是主权国家等内容都没有涉及。协议确立了以色列和巴勒斯坦之间的和平,受到世界各国媒体的称赞,萨义德却独自扛起重任,指出这是一种背叛——并非一次完全圆满的协议,如媒体描述的那样,而是“和平进程的终结”。据他儿子瓦迪说,他生命的最后十年始终没有走出愤懑的阴霾。

盟友恳请他不要在沙上画这道线。无论协议尚且存在哪些缺陷,坚决表示反对会有使其孤立的风险。策略上说,更好的方法当然是等待时机。4萨义德却仍然对协议进行了措辞激烈的抨击,而在那之前,他一直持和解立场,更显得后来的抨击之猛烈——正如奥戴德·巴拉班(Oded Balaban)在《另一个爱德华·萨义德》中所做的观察。此文最初是以希伯来文写就,发表于设于海法的刊物《眺望》上。巴拉班写道,尽管萨义德引来颇多非议,他在大部分时间里所持立场都是非正统的,他在本阵营的人之前率先承认以色列国,强调犹太人遭受的苦难,而不仅仅是巴勒斯坦人的,并且坚持双方应该互相承认。

如果有人格外留心就会注意到他的合作者显然始终包括研究科学和人文学科的犹太裔人士,他也愿意与并不赞同或讨厌的发言人接触,如米歇尔·莱赫纳拉比,即使后者想划清界限,又如美国政治理论家迈克尔·沃尔泽,动用过《出埃及记》的神话,仿佛只有犹太人经历过流亡。他甚至持续接触持异见的以色列记者,以及新派或修正主义历史学者,如汤姆·塞格夫(Tom Segev)、阿米拉·哈斯(Amira Hass)和艾兰·佩普(Ilan Pappe),他们并不都反对犹太复国主义。萨拉·罗伊(Sara Roy)对加沙地区的研究,尤其令他觉得受益匪浅,罗伊来自(波兰)罗兹隔都,是大屠杀幸存者的后代,她选择住在文化多元的美国,而不是以色列,对蓄意令加沙地区经济“去发展化”的做法进行了抨击。相应地,这里提到的许多人也承认他们能够做的研究获益于萨义德的开创之举。

埃尔默·伯格拉比便是其中一位默默无闻的盟友,美国犹太人反复国主义联合会的创办人兼主席,主张“人文普世主义”,认为犹太教是宣扬人类普遍珍视的价值的宗教,而不是以色列国所代表的那种例外。矛盾的是,“拉宾—阿拉法特握手”后,以色列认可了以色列—巴勒斯坦对话,反而让上述交流少了禁忌。同时,《奥斯陆协议》签署后,以色列一方勉强有了微小让步,萨义德个人前往巴勒斯坦变得容易。“自从1947年底离开巴勒斯坦,”他思索道,“这是我第一次能正常访问西岸、加沙、以色列。”

协议本身的签署过程如他们认可巴方政权的过程一样,没有遵守民主原则。哈楠·阿什拉维(Hanan Ashrawi),巴解组织一方的关键谈判人之一,在《此端之和平》(1995)中回忆,协议是在挪威奥斯陆完全保密的状态下达成的,没有经过任何公共讨论,甚至没有人告知巴解组织谈判代表团关于协议的细节。在她从突尼斯赶赴华盛顿参加第十一轮谈判时,协议便直接交到了她手上,并且告诉她内容已无法改变。她知道在1993年9月初发生了意想不到的事件,当时一位同事打电话给她,隐晦地表示“秘密渠道传递了信息”。阿布·阿拉(Abu Ala)和哈桑·阿斯弗尔(Hassan Asfour),两名学院中人,对巴勒斯坦现实全无了解,在阿拉法特的副指挥官阿布·马赞的指示下签署了和平协议,尽管有挪威外长的见证。这两位在谈判中本处于边缘位置,没有读过任何巴解组织方面的报告,如细致的事实研究或应急策略备要。

阿什拉维对阿布·马赞直言:“这会事与愿违。”的确,任何一个关键目标都没有达成。以色列承认的不是巴勒斯坦的自治权,不是承认巴勒斯坦可以建国,而是认可巴解组织有权代表巴勒斯坦人民,允许其返回加沙和西岸城镇杰里科。正是在这一旗帜下,阿拉法特称巴勒斯坦运动得以保全。正如阿什拉维的观察,灾难性后果接踵而至。既然巴解组织与以色列达成了和平,整个阿拉伯世界便会开始恢复与以色列的外交。

认为这一协议是一种投降,萨义德不是唯一一个。他却是唯一狠狠地讽刺它是故意断了退路的协议。他把阿拉法特比作以色列的布特莱齐,即南非班图斯坦的长官,并且把新组建的巴勒斯坦政权比作德占时期的法国维希政权。在接下来的十年里,萨义德汇编了三部文章结集,以似无穷尽的创造力讨论其他可能性,试图从自传、轶闻、抨击言论和哲学思考中提炼出新东西。从文学、艺术的角度看,远非简单的专栏文章或偶尔为阿拉伯语报刊撰写的文章汇编。这是他所思所写中最凝练、细致的一部分。而且,三部文集总共超过一千页,却仅仅是一小部分,其余的大多刊登在阿拉伯语小型刊物上。

在《和平与不平》(1993)中——“这是第一部我以阿拉伯读者为预想读者的书”——描述了白宫协议签署仪式之“粗鄙”,“羞辱人的场面”——亚西尔·阿拉法特等于是为了巴勒斯坦人民的权利被悬置而感谢每一个人,以及比尔·克林顿的表现,“愚蠢的庄严,如二十一世纪的罗马皇帝,引导两个臣属国王,走完恭敬的和解仪式”。面对萨义德的谴责,阿拉法特的回应是在西岸和加沙禁止贩售萨义德的著作。萨义德的宣言也令不少最亲密的盟友感到措手不及,比如萨米,他担心进行单枪匹马的谴责会让萨义德在政治上被边缘化。萨义德气愤地反驳,友人的立场与越战期间保持沉默的人类似,不算什么策略,仅仅是机会主义。

《和平与不平》的核心口号——“一片土地,两个民族”,从这一刻起标志着战斗上的新方向。这背后有着多重结构上的关键变化。首先,一直以来,巴勒斯坦人和犹太人处于杂居状态。许多年轻一代的巴勒斯坦人是以色列公民,他们认同以色列,希望在以色列国内争取平等权利。讽刺的是,以色列用来修建、扩展非法定居点的劳动力大部分是巴勒斯坦人,这让他们在流离失所中还能有一份经济收入。巴勒斯坦年轻人可以看到阿拉伯语电视台和美国有线电视新闻(CNN),会将自己的处境同外国的同龄人相比,渴望得到消费满足和一点点正常的生活,而不是永远处在围困中。在之前针锋相对的情况下,支持巴勒斯坦人的阿拉伯活动者拒绝访问以色列。他们鄙视以任何方式将以色列合法化的观念。但是这会引发不利后果,巴勒斯坦人无法获得物质援助,专家也无法靠近,一国方案试图纾解这一问题。历时五年的逐步完善,萨义德的后奥斯陆立场有了最清晰的公共表述,那便是刊登于1999年1月10日《纽约时报杂志》题为《一国方案》的文章。

严酷的地理现实让人觉得别无出路。《奥斯陆协议》赐了“七处不相连的巴勒斯坦人居住地,约占土地的3%,周围皆是以色列控制的土地”。萨义德意识到,主张以色列人和巴勒斯坦人可以平等地生活在一个民主国家,这听起来似乎不切实际。另一方面,在领土已支离破碎、充斥军事恐吓和禁令的情况下,还有什么比巴勒斯坦人能够拥有自己的国家更前路惨淡的愿景。萨义德一直为之奋斗的两国方案已毫无实现的可能。如果说之前或可寄希望于美国始终出于自身利益考虑的、对未来领土权的承诺,巴勒斯坦的土地却已成为被犹太人定居点和持续的军队驻扎切割了的小块土地,实际上令两国方案愈发渺茫。萨义德推断,因为以色列策略的整体目的是让有朝一日建立巴勒斯坦国成为不可能,所以它在让人相信那些老骗局这一点上,是做得太成功了。他呼吁的并非建立一个国家,那已经存在,只是形式是执行隔离的国家,施行两套不同且不平等的法律、权利和特权。

在《奥斯陆协议》签署后的乐观氛围中,在巴勒斯坦建立一个民主、世俗国家的主张虽然鲜见支持者,却不算是新发明。最早可追溯到1948年,也有充分的历史因素提供支持。作为身处中东地区的基督徒,萨义德与其他人一样,必须参考殖民地历史,非常清楚基于身份分配权力的多种族政治安排所埋设的陷阱。在沙姆地区,法国人采取的制度是代表制与宗教身份绑定,将议会划分出相应的百分比。比如按照惯例,若非遵循宪法规定,黎巴嫩的总统要由马龙派担任,总理要由逊尼派担任,议会发言人由什叶派担任,外长留给东方正教会。为了驾驭各个教派,为每一支教派赋予各自的组织权力,这种安排等于是将身份差异固化成正式的政治结构。想要理解萨义德对一个犹太国家或穆斯林国家的憎恶,必须记得他对早前实施的失败制度十分了解。

萨义德是迄今为止最有国际声誉的巴勒斯坦发言人,但他同时是不受巴勒斯坦新政权欢迎的人,正如他不止一次向阿拉伯听众演讲时所指出的。从九十年代中期以后,萨义德说自己每年写出二十四篇供媒体发表的文章,相当于一个月写两篇。他坦言这是一种挑战,面对要么迅速遗忘、要么拒绝倾听的公众,反复条分缕析是容易让人灰心的任务。关键刊物是《生活》,一份泛阿拉伯立场的报纸,创立于黎巴嫩,编辑部设在伦敦,发行量有二十万份,编辑人员来自多个国家;《金字塔报》是报道阿拉伯世界新闻事件的英语报纸,总部设在开罗。起初,萨义德用阿拉伯语写文章,据他的助手说,行文清晰流畅,而编辑希望交过来的是英语稿件,这样就可以让他们的雇员翻译成阿拉伯语。可是那些译文往往辞不达意,需要由萨义德的伊拉克籍助手赞妮布·伊斯特拉巴迪或玛利安姆修订后才能刊登。

定期为在阿拉伯世界发行的报刊写文章改变了他的文风。1990年,在致《杂志》编辑阿卜杜拉曼·拉希德(Abdulrahman Al-Rasid)的信里,他坦言:“我之前从未有过阿拉伯读者,现在每个月都要为他们写文章,这对厘清思路和精炼表达是很好的练习。”消极一面是必须始终保持警惕:“与阿拉伯刊物相比,我可以在英语、法语或美国刊物上更自由地表达。”几个为巴解组织出谋划策的人逐渐理解了他抨击《奥斯陆协议》的立场,包括阿什拉维,勉强答应参加在白宫前草坪上举行的签署仪式,事后回想,不得不承认果断的决裂会是更好的选择。21

在这个过程中,萨义德发现了更贴近读者的讲述声音。多年来,他可谓始终批评着美国流行文化,明言那对他来说毫无意义(言过其实)。“娜吉”(他这样称呼女儿)进行了反驳,让他注意爱尔兰创作歌手西尼德·奥康纳,并且告诉他,奥康纳的音乐批评了主政英国的撒切尔,奥康纳支持爱尔兰共和军。娜杰拉执意要父亲听奥康纳的歌,最后他评价她的音乐令他觉得兴奋,她写的歌词让他想到叶芝。娜杰拉进一步告诉他另类摇滚歌手阿妮·迪弗兰科为《国家》杂志撰文。而儿子瓦迪则厌恶古典音乐,责怪父亲的品位不够蓝领,并且力求阐明重金属摇滚体现的政治反叛。

读者可以在萨义德的文章中读到琼·科琳斯、玛丽·泰勒·摩尔、黛安·基顿和约翰·勒卡雷等人的名字,其实他初次涉足流行文化多与殖民地、阿拉伯世界有关。比如,他撰写了关于阿拉伯传统音乐最杰出的女歌手乌姆·库勒苏穆、关于阿拉伯电影、著名埃及肚皮舞者、电影演员塔西亚·卡里约卡,马耳他裔漫画家乔·萨科画出了在被军事占领的土地上的日常生活,以及他还是孩子时在埃及看过的《人猿泰山》系列电影。这些文章以及有关巴勒斯坦的政论文章,让身在美国的他有机会重温故土,它们捕捉到另一种心绪。心绪的改变与他于1992年6月前往以色列和被占领土地有关,就在确诊白血病后。四十五年来,这是他第一次与玛利安姆、瓦迪、娜杰拉一起返回故土,“带我的家人看看我出生的地方,我小时候住过的房子,我上过的学校”。身患白血病的消息,与日益加剧的政治隔离迫使他回到人生开始的地方。

***

1999 年5 月10 日,星期一,午夜,萨义德致信朋友,说自己的战友艾克巴尔·艾哈迈德几小时前在伊斯兰堡去世,因结肠癌手术后引起的并发症。听闻噩耗,他立刻去了艾哈迈德在纽约上西区的公寓,慰问其遗孀朱莉,返回家后匆匆写了这张便条。在那个熟悉的房间里,更容易回想起有多少次,好友赤足盘腿坐在地板上,手持一杯酒,估量一场政治危机或依次以四种语言背诵一首诗,不知不觉时至凌晨。萨义德深感悲伤,同时掺杂着懊悔。二人最近刚刚因为一个印度科学奖项起了争执,萨义德希望艾哈迈德能帮忙,确保坎提·拉伊获奖,这其实是异想天开,他却觉得好友可以发挥魔法般的作用,因此当艾哈迈德表示无能为力时,他很生气。在萨义德自己也如此虚弱之际,痛失好友更是致命一击。而且事后证实,艾哈迈德本不该死去。收治他的巴基斯坦医院缺乏必要设备,无法应对化疗引发的常见的不良反应,最终导致心脏病突发,夺去了他的生命。

进入二十一世纪,萨义德便向自己的主治医生拉伊坦言,想写一本关于艾哈迈德的书,阐述他的行动主义。艾哈迈德本人谦逊,羞于书写自己。他没有留下重要的著作,只有零散发表的政论文章,后来以结集出版,乔姆斯基撰写了前言。“另类广播”主持人、亚美尼亚裔美国人大卫·巴萨米安对其进行的一系列采访里,保留了一部分艾哈迈德富有同情心的抗争、敏锐的观察和极吸引人的、大多数靠口耳相传的经验之谈。萨义德发现艾哈迈德没兴趣做笔记,对赞誉也表示漠视,这与二人共同履行的政治承诺一样吸引人,并希望捕捉他未能记录下的知性思考、精神的闪电。毕竟,正是艾哈迈德在萨义德学术生涯之初告诫他如果想达到目标,需将重点放在道德鼓动上,而非军事行动。早在1970年,艾哈迈德向阿拉伯学生组织(Organization of Arab Students)演讲时,就阐述过这一彼时尚不流行的观点,即构建公共联系比游击战更重要,这对萨义德的思考产生了深远的影响。

到了2000年,第二次巴勒斯坦人起义时,上述观点显得更加宝贵。萨义德认为,当时媒体舆情左右着那场冲突的走向;他愈发相信那是“形象与观念之战”,争夺焦点便是要让巴勒斯坦故事像以色列哈斯巴拉(字面意思是为外部世界准备的信息,而更口语的说法是“宣传”)一样严丝合缝、有说服力。为争取自由而采取的斗争法仰赖“灵活、流动的政治力量,他们更依赖主动性、创造力和出奇制胜,而不是把持固定位置”。

《和平进程的终结》收录写于1995年至1999年的文章,试图呈现如何将它实现。这本书代表着后奥斯陆时期萨义德最具创造力的政治思考。艾萨克·牛顿、西奥多·赫茨尔、纳尔逊·曼德拉和伊丽莎白·泰勒——均在书中进行讨论,对一国方案做了更强烈的召唤和更深的哲学思考。还讨论了不同的知识分子,有德国文化批评家瓦尔特·本雅明、法国历史学家儒勒·米什莱、马提尼克诗人兼议员埃梅·塞泽尔,同时尝试抛开国别政治的宏大叙述,像《最后的天空之后》,关注巴勒斯坦普通人的生活。这方面的成果,尤其体现在书中最打动人、实地走访后写成的文章《看望瓦迪》《巴勒斯坦见闻》和《西岸日记》中。

献给儿子的那一篇尤其让人难忘。在并非来自父亲的压力下,求学纽约、非常美国化的瓦迪自学了阿拉伯语,1994年,大学毕业后,选择去开罗美国大学继续学习。之后,又立刻表示自己想在巴勒斯坦待一年。他的父亲起初不敢相信。意识到瓦迪是认真的,萨义德便想追问这一行为的潜在意义,因为他自己一直不愿意做同样的事,即便存在某种心照不宣的压力迫使其做出这样一个姿态。比如他的老友、同仁艾布-卢霍德辞去美国西北大学的教职,人生最后十年选择在拉马拉的比尔宰特教书。《奥斯陆协议》所意味的溃败,加上日益恶化的身体状况,均促使萨义德寻找与巴勒斯坦建立更私人的联系,而不仅仅是像以往那样前往中东的短期旅行,为了拍摄电影或做一次讲座,1997年2月、3 月,还去了一次西岸,为BBC拍摄电影《寻找巴勒斯坦》。

瓦迪的创举让萨义德思考再三。学生阿什拉维当时为在拉马拉的巴勒斯坦当局工作,深知萨义德渴望被生活在本地的巴勒斯坦人接纳。他依然被当成外人,这让他深受伤害。瓦迪不仅指出了路径,更打开了门,为父亲制定计划,开车载着父亲从一个城镇到另一个城镇,做好后勤,向他介绍这块土地的日常运作,最关键的一点,是让萨义德结识了巴勒斯坦的年轻人,没有瓦迪,这绝无可能。考虑到本地的父权文化,萨义德与儿子瓦迪一同出现就表明了巴勒斯坦在他们心中占据重要位置。

《奥斯陆协议》使巴勒斯坦人无法继续争取民族独立,或者可谓从反面实现了巴勒斯坦人的夙愿,这取决于从哪个视角观照。无论怎样,那已不再是萨义德追求的目标。他更无所顾忌,愈发尖锐地批评美国政府,更致力于完善其巴勒斯坦主义这一理念,彰显包含属性,其中包括跨越既定的或本地的归属性。然而此时他却无法像写作《东方学》时一样,有左翼倾向的社会共识可与之共鸣。因此,秉持批判精神的最后一部作品收录1995年至2003年的政论文章、在他去世前不久汇编完成,《从奥斯陆到伊拉克及路线图》(2004),此书对“9·11”之后公民自由式微、美国在中东和北非发动长期战争、美国本土令人心惊的威权主义趋势进行了猛烈抨击。行文中,萨义德无法容忍“知识分子群体不假思索的声援”,觉得“‘专家们’(最糟糕的当属猪猡[福阿德]阿贾米)”颜面尽失。他谴责2001年10月通过的“爱国者法案”,代表了他称之为“美国政策的以色列化”。美国似乎变得越来越像由基督教基要主义者主宰的国家,“在我看来,已成了世界的威胁”。

这并不是说萨义德的焦点已完全转向国内议题。他的著作在世界各国都有拥护者,在中东地区却要面对一定程度的怀疑态度。在以色列和周边土地,他的影响力已十分深远。在以色列学术界,尤其是年轻一代,视《东方学》为必读书目。萨义德的著作也与以色列国内反对阿什肯纳兹犹太人的浪潮形成很好的呼应,以及针对以色列发布的各类白皮书的抗议,这些白皮书堂而皇之地宣称以色列是秉持包容原则的多元文化社会。

为了揭穿白皮书的谎言,米兹拉希犹太人发起了真正实现多元文化的运动,他们引用了萨义德的论述,反复书写阿拉伯人、巴勒斯坦人和东方犹太人有着相似的感知力和命运,始终乐于见到在中东地区多民族共存。种种障碍并未完全阻止他的著作在中东流通。《巴勒斯坦问题》的希伯来语版早在1981年就面世了。此前一年,友人沙哈克从以色列写信来,提到“你在这里已有了相当的知名度”。《东方学》的阿拉伯语版比较拗口,《文化与帝国主义》篇幅较长,又旁征博引,这两本书在阿拉伯世界的影响不如其政论文章大,《流离失所的政治》中收录的文章影响尤其深远。尽管到了八十年代,萨义德在中东地区已有颇高的知名度,却并非以文化或文学批评者的身份著称——《世界,文本,批评家》由叙利亚文化部组织翻译成阿拉伯语,没有获得正式授权,只能在叙利亚国内流通。纳贾·阿塔尔是出任文化部长的第一位女性,四次邀请萨义德来叙利亚,而萨义德每次都断然拒绝,他无法忽视叙利亚本国的镇压,而且,在以色列入侵黎巴嫩期间,叙利亚出卖了巴勒斯坦人。她无疑和其他人一样,意识到萨义德的伟大之处——或许这是他在阿拉伯世界的唯一成就——即让人领会到知识分子能够起关键作用,是社会良知、症状诊断者和议程制定者。

巴勒斯坦知识界对萨义德留心提及犹太人在大屠杀中遭受的苦难愤愤不平,萨义德提出“美国应当是我们竭力争取的关键”,即着重影响美国的公共舆论,那是以色列的政治生活所根本倚仗的,而此观点也引发过于狭隘的争论。萨义德反复呼吁,在深耕巴勒斯坦事业上需要更多“创造力”,也引用过塞泽尔的那句诗“在胜利的会合点有所有人的位置”,尽管颇具哲理,在许多人看来却离战场过于遥远,无法与眼前的暴行——如加沙危机,人们的房屋每隔一段时间就会被以色列的推土机铲成一地瓦砾——产生联系。即使是那些拥护《奥斯陆协议》的人,也并不认为那是迈向独立、具有主权的巴勒斯坦国的一步。所以有人不禁觉得当萨义德写出“流亡对我来说像更加自由的状态”,或得出巴勒斯坦“经历了沧海桑田……我们离它越来越远,这不是用果树营造一个美丽的地方,我不相信最后会有返家的一幕”这样的结论时,难道不该视为背叛?在许多活动家眼里,萨义德的言论不仅与现实脱节,更暴露了他的美国腔调。

尽管受急于事功者的非议,萨义德却绝非在曼哈顿高层公寓里坐而论道。哪怕是在《奥斯陆协议》签署后,萨义德仍听从阿什拉维的建议,出任巴勒斯坦人权委员会理事,也为新政府架构下的其他组织工作。筹款、拍电影和抗议并未停息,力所能及地提供帮助,从下面这个事例可见一斑:一心向学的易卜拉欣·阿马尔到达伦敦时二十一岁,随身只带了一条牛仔裤和两件T恤,以及一只小手提箱。他听了萨义德在议会大厦的讲座,排队等待上前和他说几句话。他顺便提到如果能获得一些经济资助,他就可能继续学业。萨义德回答他会留意自己能做什么。阿马尔舒心地离开了,同时确信这位“巴勒斯坦人中间的传奇人物”(他这样形容)一走出演讲厅便会把承诺抛在身后。不出一个月,他收到了一封信,信里有一张一千五百英镑的支票。

在写作和言说中显现的新趋势并非源于疲惫或挫败,而是因为种种困顿的现实。没有主权,迫使巴勒斯坦人把民族主义重又想象成宽泛意义上的苦难,而不再是基于血和土的归属形式。相反,以色列的民族理念则借鉴了十九世纪的欧洲,如先后在以色列和法国受训的学者尤利·埃森茨维格(Uri Eisenzweig),赞同萨义德就犹太复国主义领土提出的“想象的空间结构”。此种判定是“巴勒斯坦的风景:含糊的诗歌”的核心,他与艾布-卢霍德、哈立德·纳赛夫(Khaled Nashef)等人许久后在西岸的比尔宰特大学举办的一次会议的主题,旨在揭示以色列考古学的种种虚构之处。在他看来,犹太复国主义,简言之,就是在巴勒斯坦创造了一片欧洲殖民地式的飞地,而巴勒斯坦人应格外注意不要重蹈覆辙。

2000年6月底、7月初,萨义德全家去黎巴嫩探亲,并做了两场公共演讲,返美后却遭遇媒体的声讨。一些官员和记者称他是恐怖分子。按计划好的日程,萨义德在演讲之余会前往黎巴嫩南部“安全区”,那里被以军占领了二十二年,终因黎巴嫩人的抵抗而撤出。

在参观过臭名昭著的基安监狱后,萨义德与几名记者交谈,身旁还有家人和这趟南部之旅的组织者、好友法瓦兹·特拉布勒西。他们往与以色列交界处的“法蒂玛之门”走去,在那里,在黎巴嫩这一边的栅栏前面有一堆石块,还站着三名真主党官员。按照惯例,官员邀请访客朝对面投掷有象征意味的石块,一段距离外就有一座哨塔,访客能看清那里未被占领。旁人用阿拉伯语鼓动萨义德扔石块,特拉布勒西也想扔。萨义德的石块没抛出多远就落到地上。一名来自《大使报》的摄影记者和来自灯塔电视台的工作人员也跟随他们来到法蒂玛之门处。当晚,摄影记者把照片拿到萨义德的旅馆住处,请他看一看。此时,好友——小说家埃利亚斯·扈利的妻妹看到了照片,问萨义德能否把这张照片传给法新社,那恰好是她工作的地方。萨义德不觉得为何要拒绝,便同意了。

黎巴嫩真主党也在本地电视台播放了一段相关影像。当时在场的每一个人都觉得扔石块不过是扔扔而已,由此引发的声讨令他们深感古怪。始终提倡巴勒斯坦人和犹太人实现和平的萨义德被塑造成只想动武的反犹狂人。纽约小报《每日新闻》在第二版刊登了萨义德投石块的照片,拟了具有挑衅意味的标题《哥大教授承认投石》。在激烈的媒体挞伐中,美国有线电视新闻网的帕弗拉·赞恩在采访萨义德时尤为无礼,以致萨义德决定从此不再和美国主流媒体浪费时间。一片哗然之际,亲以色列的教员、学生和捐款人一连数月策动哥大校方解雇萨义德,至少要迫使校方公开谴责萨义德。一些来自医学、商学、工程院系的教授尤其恼火,向教务长办公室轰炸了多达五十通电邮和电话,并说服了一位董事。

数位同事一起声援萨义德,舆论主流也支持萨义德。风波中,哥大教务长乔纳森·科尔时隔两个月,才应学生团体领袖的要求发表了官方声明。这封长达五页的信援引了约翰·斯图尔特·密尔和《哥伦比亚大学院系手册》,指出萨义德没有违反任何法律,也不会遭到指控,仅仅是因为萨义德的政治观点,让这张照片引发争议。通过援引学术自由,科尔的声明有效地平息了风波,而余波又持续了数周,始终没有彻底结束。对萨义德的批评并非全部来自亲以阵营。有些盟友认为萨义德在采访中故意把投石行为往小里说,强调他扔的只是“鹅卵石”,没有瞄准任何人,仅仅是“象征性的开心手势”。面对诉诸武力的以色列,他们问道,何不大胆投石,扬眉吐气一次?投石举动本身是一件小事,却让一些人开始质疑萨义德一生的志业,由此引发的风波令萨义德陷入深深的抑郁。

——摘选自《萨义德传》第11章《一片土地,两个民族》

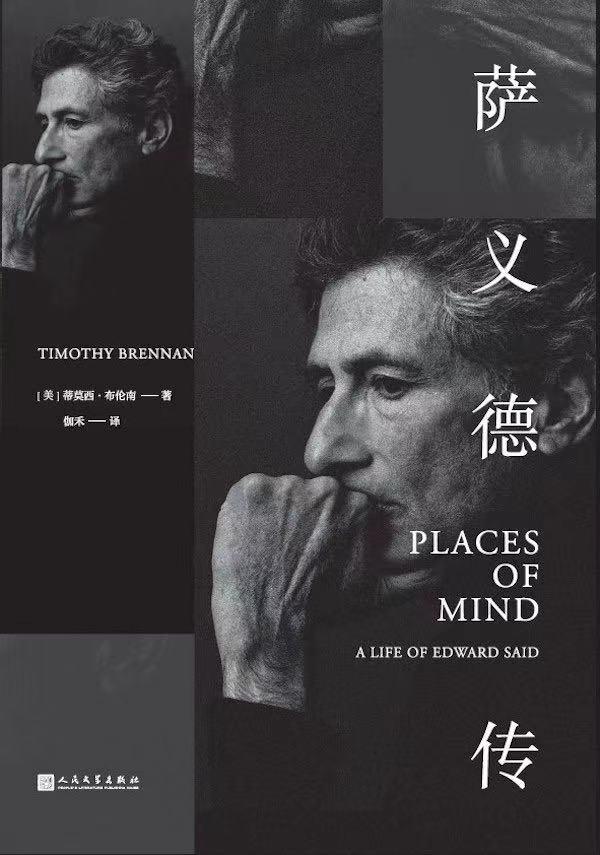

[美]蒂莫西·布伦南 著 伽禾 译

编辑/韩世容