在潮热的赤道雨林,马来西亚华语文学以独特的奇异姿态生长着。黎紫书,这个近年来令中文世界惊喜的马华作家,带着她的写作故事,在这个夏天来到了中国,她的第一站便是北京。

8月5日,北京十月文艺出版社联合单向空间举行“欢迎你来到我的世界——黎紫书作品分享会”,特邀马来西亚华人作家、《流俗地》作者黎紫书和作家、单向空间创始人、《十三邀》主创许知远,走进马华文学世界,进行了一场真诚且深度的对谈,共同见证着文字在时光中的存在与不灭。

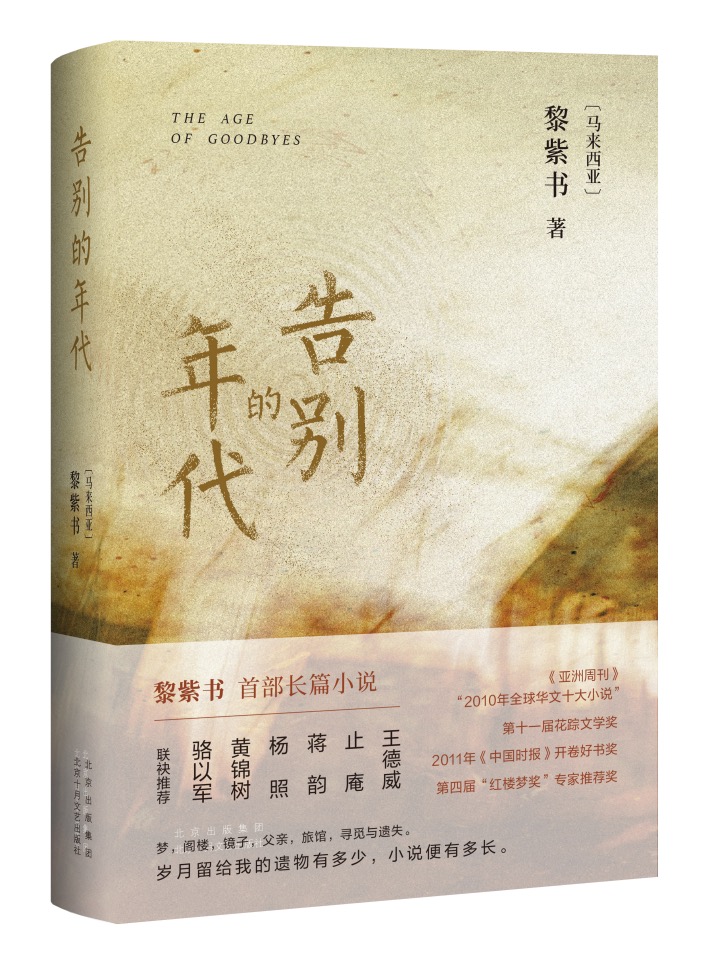

曲折的历史、语言的隔离、边缘的身份——在文学环境贫瘠的马来西亚,华文写作者一直面临着巨大的挑战。黎紫书躬身创作前,做过小学教师、洗碗工人、鞋店销售、记者,辞去记者这份工作后,她决心专心做个作家。作为七零一代马来西亚华人作家的代表,黎紫书以短篇小说起家,题材丰富多变,笔触华丽绵密,充满异域风情,多年来创作出一部又一部独具魅力的作品。十年磨一剑,2021年,黎紫书携长篇小说《流俗地》归来,这部小说回归“华语书写的另一个传统”——写实主义的质朴与沉稳,以盲女古银霞的人生为主线,描绘马来西亚怡保小城里的众生百态、俗世悲欢;以独特的视角、诗意的文字,娓娓道来马华社会近五十年的风雨悲欢与人事流变。在《流俗地》《告别的年代》《野菩萨》中,在黎紫书构建的异域世界里,我们看到了她对历史的回望,对现实的关怀,对身份的寻求。

吾若不写,无人能写

在那季风吹拂的土地上,马来西亚华文文学兀自生长。近年来,张贵兴、黄锦树、黎紫书等马华作家的文学作品也相继在中国大陆出版,掀起了一股“马华文学热”。与前辈们不同的是,黎紫书试图摆脱雨林书写,建构起世界性的文学书写方式,已经成为马华文坛甚至整个中文世界的一道别样风景线。

黎紫书从未接受官方严格的华文教育,在谈及如何从怡保走上文学之路时,她说道,“整个家里面只有我一个人喜欢看书,我又是一个特别孤僻的孩子,我看书只要拿到手,打开它就一定把那个书看完,不管我看不看得懂、不管我喜不喜欢,我只要打开它,就会珍惜每一本书,会把它看完”。对黎紫书影响巨大的,是鲁迅的短篇小说《孔乙己》,虽然她所在的文化背景与鲁迅小说中的背景不同,但她依然能从小说中感受到文学的力量,逐渐找到喜爱文学的原因。这种阅读体验,使得她更喜欢短小的微型小说,更追求“把五分钟的阅读留存在生命中五年、五十年”的效果。黎紫书对中文世界的热爱是完全自驱的,从《唐诗三百首》到温瑞安等人的武侠小说,她尝试用粤语这一媒介勾连起自己与华文的联系,用古典文学的韵致构建起对中文世界的文化想象。

对在北京长大的许知远来说,他想象的马华作家和这些作家所代表的南方世界是潮呼呼、雾蒙蒙、粘稠稠的,但黎紫书干脆利落的语言方式给他带来了全新的感受。许知远问道:“对于一个20岁出头的怡保年轻人,成为一个作家是一种自杀性行为吗?你对‘马华作家’这个身份定义有什么感觉?”

在马华文坛这个边缘的小圈子里,黎紫书从未在年轻时向他人说过要当作家,她的写作纯粹来源于热爱,“在这个小小的写作圈子里,今年你拿奖,明年我拿,大家轮着拿,我们就很满足快乐了。马华文学世界里也只有这一小撮人,他们是你的同行,也是你的读者。”因此,为了工作稳定,黎紫书在成为作家前一直以新闻记者的身份写作着。

黎紫书从35岁后开始尝试当一个作家,她觉得自己是幸运的。24岁第一次出道,就斩获马来西亚文学最大奖项的花踪文学奖小说首奖;第二年就在中国台湾获得联合报文学奖的小说首奖;之后,黎紫书基本每年都能获得各种大奖,“不仅仅在马来西亚这个小池塘里游泳,现在已经泳到东海去了,我们那边俗语是到公海了”。

一次次的获奖和从未投稿失败的经历激励了她,使她决定深耕写作。“吾若不写,无人能写”,黎紫书踏上了披荆斩棘、追寻马华文学新生的道路。获得如今的成就,超出了黎紫书的预料,“马华作家有一句话,虽然文学不能养活我,可是我能养活文学。我只要养活自己,其实在某种意义上就是在养活文学,就是抱着这样的信念在写作,我只要养活自己就够了,没有想到更多”。

流俗世界里的黎紫书

十多年的新闻记者工作让黎紫书收获了多样的人生体验。报道车祸新闻、采访诺贝尔奖得主、访问月饼铺老板,她报道的题材、采访的人物触及社会不同的层面。她的感性、独处使得她能够将这十多年的工作训练转变为写作的宝藏。于是,在《流俗地》里,黎紫书游刃有余地处理着小说里各种不属于自己生活圈子的人之间的人际关系,“如果没有那十多年当记者的生涯,今天的我不可能写出像《流俗地》这样的小说”。

在离开土生土长的马来西亚后,黎紫书印象中的怡保变得遥远起来,可能因为遥远反而变得清晰起来。她来到北京,又去过伦敦,还去了德国、以色列、美国的许多地方,一次次迁徙,见证过无数地方的时岁变迁,但当每次回到怡保时,她都发现它的面貌从未变化,“年轻人对它绝望的地方,正是我这种老人最想念的地方”。

在离开马来西亚时,黎紫书开始构思她的第一部长篇小说《告别的年代》。十多年前,为了证明自己是一个能写长篇小说的小说家,她在书里运用了复杂繁复的结构形式。到了十多年后再写《流俗地》时,她选择了返璞归真的、简朴的,但难度比创作《告别的年代》大了许多的小说形式,“因为要把所有情绪都融化在形式里,它是在文字底下的形式。你看不见那个形式不代表没有,是作者很努力把形式本身融在文字底下。作为一个作家,我不再执着你看不看到、你认不认可,而是这个小说这样写,且应该只能这样写。这就是创作《告别的年代》和创作《流俗地》时的差别”。

两种创作心态之间的转变,并未一朝而就。在这十多年中,黎紫书完成了多篇微型小说的约稿。尽管严肃文学对微型小说等闲视之,但作为一个对自己有抱负、有期待的作家,黎紫书思索着“怎么把这一千字的小说写好,写成文学,写成具有文学高度和深度的作品,对我是非常重要的训练。微型小说训练使我懂得舍弃,让我每使用一个文字时都要求自己反复推敲,这是我需要的吗,作用是什么”。

“这些微型小说的写作训练让我后来写《流俗地》的时候,对小说创作有了这样的想法:我是为了成全这个小说而存在的,不是我企图用这个小说成全我自己”,因而她将自己的心血全部倾注进《流俗地》,没有一个字懈怠,“我可以把自己放小或者放得更低,告诉自己,我写这个作品是为了成全这个作品而存在”。

许知远问道:“最初写作《流俗地》的理念是怎么出现在脑海中的?你的创作习惯是会在脑中看到人物走过来,还是能在写作时闻到怡保的气息、见到傍晚的夕阳?”

在回答《流俗地》的创作初衷时,黎紫书坦言自己不喜欢在落笔前做提纲和提案,有了隐约的概念后,她便会在脑海中不断将概念酝酿成熟,最终真正落笔写作的时间大概只有八个月。《流俗地》里最先向她走来的角色是银霞。盲人和出租车调度员这两个看似冲突的身份,使银霞在存在偏见、文化纷杂的马来西亚世界里承担着诉说社会结构与社会变迁这一更重大而深刻的意义。

黎紫书同意许知远所说的“写作的这八个月就是在小说世界中行走的八个月”,她也清楚地知道自己创作的世界是虚构的。创作《流俗地》的这八个月给她带来了身心的巨大痛苦与折磨,但她始终坚持不将自己的这份痛苦状况带进小说中,小说应该保持它自己原有的节奏。

《流俗地》的节奏也是黎紫书比较得意的部分,小说主角会自动推进自己的结局,而她是这个小说世界里的一个亲历者,她好像真的认识书中的细辉、拉祖、银霞,“所以当我完成这部小说以后,我是真的觉得可以跟这个世界说拜拜了,我明天可以不回来了,有一种非常大的成就感,有非常大的放松”。

重新构造一个怡保的世界

怡保的发展原地踏步,因而塑造了怡保人不太着急的个性和慢悠悠的生活步调,所以尽管见识过北京、香港的城市生活,黎紫书依然说,“可以在不紧不慢的世界里用自己的步调做自己要做的事情,我们怡保人是这样的一批人。这个原因也是我之所以会喜欢怡保,一直想回到怡保老去的原因。不管文学的世界怎么变化,读者还看不看我的书,我都会写下去。不管你看不看,我还是会用自己的方式步调写作,我这一点是相当怡保人的”。

怡保所代表的多样文化证明了它曾经风光、繁华过,但锡矿业的没落使得怡保若想有所发展,就不得不发展旅游业。“怡保人就是那种,明知道旅游能够带动经济,可是心里面还是觉得不要发展,游客不要过来。我们还是想回到可以慢悠悠跑到旧街厂,坐在破落的茶室里面吃很便宜又好吃的鸡丝粉,过着老生活”,黎紫书之所以选择留在怡保,就是想过这种生活。怡保的特殊环境能培养出专心的人,没有世俗功利心。

黎紫书小说中的怡保又在现实的怡保上蒙上了一层梦的幻境。在《告别的年代》中,黎紫书展现了精彩的梦境书写,尤其是主人公关于悼念亡母的充斥着“少年维特之烦恼”的苦闷梦境,黎紫书甚至借助主人公之口直指其对梦境的感知与思考,“你以为梦本身是蚁穴那样的国度,里面沟壑纵横,蜂窝状的小房间栉比鳞次,你永远搞不清楚自己的位置,也不知道出口在何处”。在《流俗地》中,黎紫书延续了《告别的年代》中对于梦境的痴迷式描写,她用大量篇幅打造勾勒各式人物的梦境空间。《流俗地》中出现的第一个梦境是细辉搬离组屋后,在昏暝而燠热的梦境中踏进理发师找寻拉祖下象棋。银霞也做过相似的梦,她的梦除了人声、塔布拉、萨朗吉、巴布打鼾声、电风扇摇头声、麻雀啁啾的声音记忆外,还充满理发室的气味——焚烧檀香、茉莉花、酥油灯、鸡蛋花、叫不出名堂的香料、薄荷味剃须膏等。这些梦境重构了一个新的怡保。

活动现场,读者朋友们与嘉宾黎紫书积极互动,并针对角色行为设计、作品影视表达、未来创作方向进行了提问。在单向空间和北京十月文艺出版社的各直播平台,嘉宾与读者朋友们共同深入马华文学世界,感受黎紫书文字中的远游与回归、离散与固守、边缘与中心、个人与城市、黑暗与光明。

撰稿:陈寒冰

编辑/韩世容