如何展现废墟?这是个难题,也是个机遇。难在废墟体量宏大、结构复杂,几乎不可能像复原一件文物那样去复原它,由此也几乎不可能完全以实证的方法向观众传达相对完整的历史形象。但机会则在于,历代学人研究的多元努力和由此弥散的学术想象力、艺术创造力,或正可在古代建筑废弃而腾出的空白中得到淋漓尽致的发挥,构建出更为丰富开放的场域。洛阳博物馆“其宁惟永——北魏洛阳永宁寺特展”聚焦于赫赫有名的永宁寺遗址,用一处闻名遐迩的废墟,为观众演绎了一场基础扎实而又缤纷多姿的展览实践。

永宁不宁

寺名永宁,生若昙花,光华耀世而生命短暂。它的名字充满美好期望,它的身世见证世道翻覆。在它建造之前,被寄予厚望;在它拔地而起时,得万民瞻仰;在它毁弃之后,成为不朽的传奇。一波三折、矛盾重重,永宁寺,似是用自己的整个生命,一步步印证着佛理所描绘的无常,让人不由心生悲悯。到底是怎样的一座寺院,如此命途?

翻开时人记录洛阳佛寺的重要著作《洛阳伽蓝记》,第一处被记录的寺院,就是永宁寺。而永宁寺中最耀眼的,是它的煌煌巨塔。据《魏书·释老志》,永宁寺是北魏孝文帝迁都洛阳时,在城内规划的唯一寺院。这特殊的地位,或因洛阳永宁寺之设,源于旧都平城永宁寺。

孝文帝之父献文帝笃信佛教,于平城起永宁寺,建七级佛塔,高三百余尺,彼时已为奇观,史称“天下第一”。 北魏皇室于平城永宁寺屡兴法事,影响极大。后世诗仙“危楼高百尺,手可摘星辰”的夸张修辞,在平城永宁寺塔的数据面前,或许有些显得诗人没见过世面了。而洛阳永宁寺规模或更胜平城旧制。寺中佛塔为九级,高四十余丈(一说九十丈)——“百尺”不过是新旧永宁寺塔的高差。寺塔之高,距离京师百里,犹见塔影。除佛塔巍然外,佛塔以北的佛殿,形如宫中正殿太极殿,“僧房楼观,一千余间,雕梁粉壁,青璅绮疏”……如此种种,均可显现永宁寺的气势恢宏、壮丽辉煌。据说,禅宗之祖达摩祖师也曾对洛阳永宁寺歌咏赞叹。

鲁迅说,悲剧将人生有价值的东西毁灭给人看。作为受到北魏皇室高度重视的寺院,无论永宁寺如何奢华、永宁寺塔如何高大,似乎都不会令人感到过分意外。令人意外的只是,这凝聚了无数心血的时代精华,在短短十八年后便迅速毁灭。这座身处新都舞台中央的皇家寺院,用自身的命运上演了一出历史的悲剧。建筑兴颓,无知无痛,倒是永宁寺背后那些人物命运,比建筑更加大起大落。

洛阳永宁寺为熙平元年(516年)灵太后胡氏所建。在“子贵母死”传统中的北魏皇室,胡太后的幸存和掌权,本身就是一个奇迹。胡太后“性聪悟,多才艺,姑既为尼,幼相依托,略得佛经大义,亲览万机,手笔断决”,在险恶混乱的政治局势中,她在其幼子即位后,步步为营,终得以临朝称制,掌控大权。拔地而起的永宁寺,既显露着胡太后于佛法的虔诚,也见证着她煊赫的权势。

只是乱局之中,谁不权欲熏心?胡太后挣脱旧制,却也为权欲所迷。母子离心,先是宫廷政变暂失权柄;东山再起之后,胡太后终究毒杀其子孝明帝,以至于激起尔朱荣起兵,天下大乱。公元528年,尔朱荣于河阴诱杀二千余朝官,并将胡太后沉入黄河溺死,史称“河阴之变”。公元530年,尔朱荣被其所立的北魏孝庄帝所杀;同年,孝庄帝为尔朱荣之弟尔朱兆所杀。公元532年,高欢拥立孝武帝。公元533年,高欢击溃尔朱兆,尔朱兆兵败自缢。公元534年,永宁寺塔失火,火经三月不灭。永宁寺遂毁。

十八年间,从光照云表的极佛境界到令人扼腕痛惜的焦土废墟,永宁寺见证了太多争权夺利、尔虞我诈、骨肉相残、生死兴衰。而这高度浓缩的跌宕生命,也让它成为了引人遐想的传奇。永宁不宁,终宁。

废墟重现

千年间,寺院废墟早已湮没无闻。只是塔基仍然高于地表,卓尔不群。清代洛阳县令误将其当成汉质帝静陵,记于县志,并于塔基南面立碑,以至于后世以讹传讹。上世纪60年代开始,作为汉魏洛阳城故城考古的有机组成部分,永宁寺遗址被纳入考古工作者的视野,并在1979-1994年间展开考古发掘工作,使得永宁寺塔基及寺院布局得以重现于世。

闻名古今的废墟,以其传奇故事而诱人遐思,以其荒芜现场而引人凭吊。但展示,似乎并不容易。废墟展示的难题显而易见:它非常复杂,又非常简单。永宁寺诸多建筑规模宏大、结构精巧,发掘清理的过程必然遇到繁杂的技术和细节问题,其复原方案也需精心研究。但这些工作的细碎过程,通常不具备向公众展示的潜力。对于一般的观者而言,废墟是一片荒芜之地,与繁琐的技术细节相比,其空无破碎的特质或许更具吸引力。这种特质在形式和内容上,是极为简洁的。而脱离了现场的废墟,只能浓缩为一张图、一幅画、一处沙盘,甚至一个概念,现场空间的丧失甚至失去了让我们思绪万千、伫立良久的理由。正因如此,这场以废墟为主题的展览很容易引起我们的好奇:如何在封闭空间中展现废墟的开放现场?如何在精致的展厅中,展现废墟的质感?用什么来“填满”废墟的内涵?

“其宁惟永”的解决方案,或可用三个关键词来概括:动态引入、坐标定位、凸显独特。既然博物馆空间注定要让观众脱离废墟的现场,那么展览所做的第一件事,便是将观众拉回情境。空间情境是难以复原的,因此策展者做了一个巧妙的转换。其立足于发现发掘的时间线索,将与废墟相关的诸多线索作为一个问题抛给了观众,然后带领观众,循着研究逻辑踏上了永宁寺遗址的发现发掘之路。以时间动态为主线,以诸多照片、拓片、文献材料为辅助,将观众原有的空间期望,替代为曲径通幽的时间线性探索。这种以“时间”换“空间”的引入方法,转化了展览难题,无疑相当成功。但当展线很快推进到遗址揭露之后,无可避免地,仍会燃起观众对永宁寺历史渊源和空间感知的期待。接下来的故事,该如何讲述?

展览引入了哈佛大学中国艺术实验室特制的声音影像艺术视频《洛阳·绝响》,化解了这个情境的难题。与汲汲于精准的考证不同,作为视觉艺术的《洛阳·绝响》,其微妙之处在于模糊:利用单一元素,渲染朦胧意境,模糊掉研究中难以处理的细节,而以大线条勾勒出轮廓,将观者笼罩在历史的感觉中。这一视频分为“佛国”“兵燹”“火劫”三节,对应于永宁寺的兴建、经历和毁灭,视频的基本元素一个个如火焰般的星点。而点作为图像最基本的元素,可以构成一切形象:城池、寺院、高塔,全部由一个个跳跃的星点组成。在“佛国”,跳跃的星点组成的高塔、寺院,仿佛代表了弘扬佛法激越与热情;在“兵燹”,星点聚散,兵荒马乱,宛如黑夜中张开血盆大口的梦魇;在“火劫”,一颗颗火星,终以燎原之势,毁灭了一切。当观者走出这场星火变幻,沿着展线一一观看遗址出土的残砖断瓦时,恍如隔世,却又顺理成章。

复原辉煌

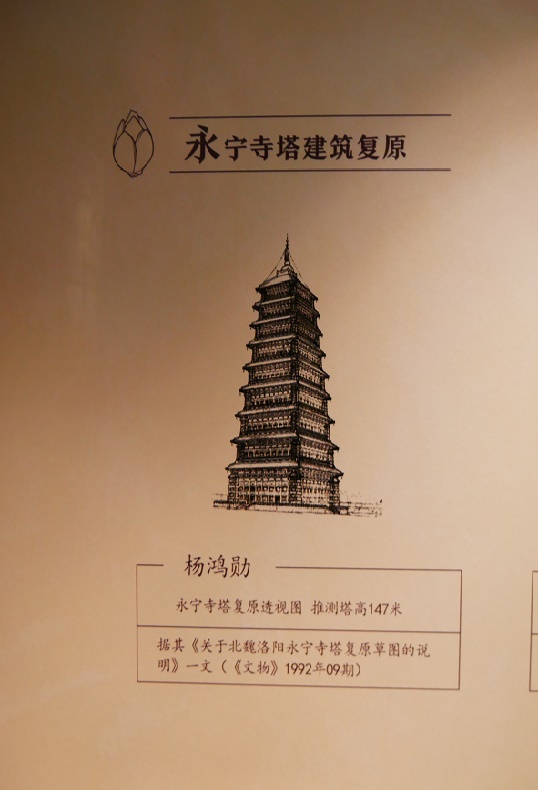

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。浸入废墟现场是必要的,但仅仅浸入,还不足以认识废墟。想要认识永宁寺,还需跳出永宁寺,将它置于在更宏大的坐标中予以观察。没有北魏孝文帝迁都洛阳,自然也不会有永宁寺这段令人唏嘘的历史。展览的第二单元,便立意于在洛阳城中定位永宁寺。从今天的考古成果来看,北魏洛阳城是当时世界规模最大的都城,总面积达100平方公里。其为三重城垣,分宫城、内城、外郭城。北魏洛阳城的建设充分利用了东汉、魏晋时期洛阳城的基础,并有不小的增筑工程。北魏统治者笃信佛法,洛阳城内外寺塔林立,盛时可达千余座。在这样一座寺塔众多的国际都市中,永宁寺仍是最引人瞩目的景观。为什么呢?高耸入云的木塔,足以吸引所有人的目光。即使永宁寺塔早早夭折,人们仍把它视为建筑史上的奇迹。立足于考古发掘所见的百米见方的夯土基础和建筑材料,结合文献不厌其烦的描述和赞美,不断有建筑史家尝试复原这座寺塔的辉煌。几种颇具影响力的复原方案将永宁寺塔的高度定位在130至155米之间,这大体相当于今天50层左右的高楼,即便在当下的大都市中,也是无法忽视的存在。

永宁寺的独特不仅仅落脚于建筑,还在于它建筑内的诸多塑像。文献对永宁寺的金像、绣珠像、玉像的描述令人印象深刻,但那些珍贵材质的躯像过于稀少,考古所见的多是彩绘泥塑。零落碎裂的泥塑,乍观之下,不过是一个个泥块罢了,往往让人忽视。可是当我们拂去泥塑表面尘埃,细细辨识它们是何部位、思索如何拼接之时,却能够从这残损的躯体上感受到惊心之美——其中登峰造极者,大概是那著名的半张泥塑佛面像。在它面前,一切语言显得多余。

永宁寺的彩塑在学术史中极其重要:时代精准、种类丰富、风格明显。永宁寺虽生命短暂,但对于研究者而言,它也将自身相关的种种造物卡嵌在了一个极其精准的时间区间。这既让永宁寺的建筑、彩塑等遗物具备了断代标尺的意义,也为相关研究的延展铺垫了基础。受到皇家重视的永宁寺,彩塑种类极其丰富——从等身或超等身的大型塑像到体量在20厘米左右的影塑像皆有;佛、菩萨、弟子、飞天及世俗人物等无所不包,为我们了解当时各种类型的塑形提供了一个极为丰沛的“数据池”。而这个丰沛的数据池和龙门石窟一起,构成了从平城到洛阳佛教造像风格转型的重要依据。或可说,这些塑像为我们勾勒出了佛教美术新时代的弧光。

历史是难以复原的。尽管我们笑言“盲人摸象”,但某种意义上而言,历史研究也是同样让人绝望的工作。在这种绝望中,支撑研究者的希望和信念是,不断地探索、拼凑,或可离真实更近一些,或可发现观察历史景观的新角度。历史中的废墟同样不可能被复原。但展览对废墟遗存的重新组织,是在努力为观者铺设一道循序而上的台阶。顺着这道“阶梯”,漫步展厅中,或许就宛如在“重建”的永宁寺塔拾级而上,移步换景。在层层铺垫之上,凭栏于历史的天空,废墟背后的历史现场,或许就此若隐若现。

文/丁雨

摄影/丁雨

编辑/史祎