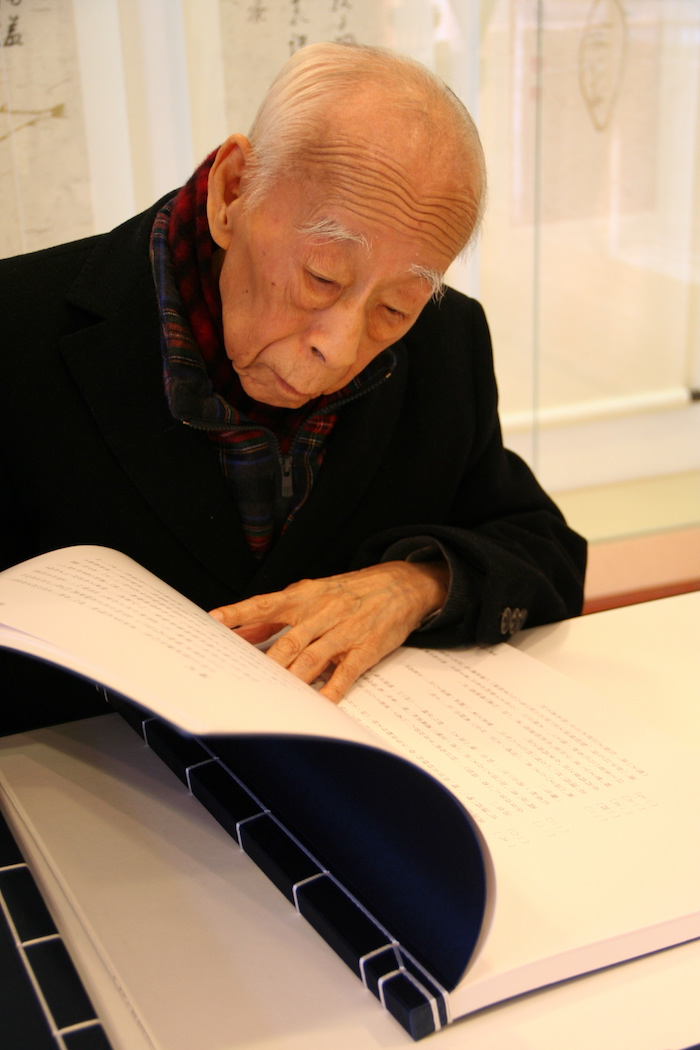

秦志华像 章静绘

2020年11月24日,中央宣传部、教育部、国家语委等八部门联合启动实施“古文字与中华文明传承发展工程”,全面开展甲骨文、金文、简帛文字等古文字研究。由于简牍、帛书这类文物的科学保护非常困难,因此整理出版尤为迫切。上海世纪出版集团中西书局是2010年才组建的新出版社,陆续出版了《清华大学藏战国竹简》《肩水金关汉简》《长沙五一广场东汉简牍》《安徽大学藏战国竹简》《悬泉汉简》等大批出土文献整理报告,以及多种相关的研究著作,成为国内这一领域出版的重镇。上海辞书出版社社长兼中西书局总经理秦志华先生初入出版行业,就担任《上海博物馆藏战国楚竹书》的责任编辑,二十余年一直在这一领域耕耘,他在采访中谈到:学术出版不怕专业,就怕不“高端”。这也是中西书局对出土文献出版的基本原则。

记者:中西书局一成立就开始做出土文献,现在已经有不小的规模,而且在国内很有影响,当初成立的时候开始进入这个领域,是出于什么考虑,有什么机缘?

秦志华:我们做过出版的都知道,有的书稿选题看重的是出版社,有的看重的是编辑。中西书局有机会参与出土文献的整理出版,可能还是跟我之前在上海古籍出版社担任过《上海博物馆藏战国楚竹书》(以下简称“上博简”)的责任编辑有很大的关系。上博简的编辑出版工作我大概前后参与了五六辑。通过那几年的积累,应该说锻炼了自己的专业能力,也打下了比较好的朋友圈基础。大家一方面对上海古籍出版社的运作效率比较认可,同时对我作为责任编辑,在其中所承担的角色也还算认可,这样就有机会在出土文献界争取一些选题。

我之前写过一篇小文章,谈到专业出版怎么样取法乎上。我们有这样一个共识,就是学术出版不怕专业,就怕不“高端”。中西书局从组建开始,就按照上海文艺出版集团对我们的出版定位,以及当时我们三位社领导(徐忠良、张荣和我)的选题和作者资源,围绕文献整理和学术原创两方面重点展开。我们一直很感谢李学勤先生,中西书局刚刚成立,李学勤先生不在意我们是个新组建的出版社,能够放心地把清华大学藏战国竹简(以下简称“清华简”)这样的重要出版项目交给我们。当然这也离不开很多学者的大力推荐,和时任上海文艺出版集团总裁张晓敏先生的拍板决策。清华简出版项目的落地,应该说就把我们整个局面打开了。2010年初在北京举行了清华简出版签约仪式,也请来了古籍整理、出土文献与古文字学界的学者一起来见证,其中,甘肃简牍博物馆的张德芳先生,当时就表示将把他主持整理的西北汉简交给中西书局出版。由此开端,一个是清华简,一个是肩水金关汉简,就奠立了我们在战国简和秦汉简整理出版领域的基本格局。

当然,我们所提供的出版方案和响应速度也打动了他们。清华简第一辑从交稿到出版,可能只有三四个月的时间。到现在我们还是保持着这样的编辑出版效率,一般6月底交稿,11月初出版。包括肩水金关汉简也是如此。这可能是很多出版社无法想象的。

随后,悬泉汉简、玉门关汉简、地湾汉简、五一广场汉简、安徽大学藏战国竹简(以下简称“安大简”)等项目陆续跟进了,中西书局和清华大学合办的《出土文献》期刊也正式创刊。所以中西书局虽然目前在社会大众当中的知晓度可能还不够,但在出土文献界、古文字学界的影响力应该还是蛮高的。

中西书局出版的部分出土文献图书

饶宗颐先生在翻阅《清华大学藏战国竹简》

记者:最初您在上海古籍出版社做了五六辑上博简,有一些开创性的做法,与原来不太一样。比如说单根简图像放大三倍多。

秦志华:我1998年大学毕业进上海古籍出版社,2000年底开始参与上博简项目。很感念上海古籍出版社,能够把这么重要的文献材料的出版项目交给一个进社不足三年的非专业的青年编辑。当然压力很大,是跟着很多资深编审、技术编辑、排版制版印刷师傅一点点去学。也从作者那里学,上海博物馆的马承源先生、陈佩芬先生和濮茅左先生对我的帮助非常大,他们先后都已过世了,非常怀念他们。为什么把竹简图版放大?文物界一般有惯例,图版要么原大,要么缩小,没有放大的做法。现在很多文物的著录还是这样。但是上博简打破了这个惯例,做出跟以往不同的有所创新的出版形式。作者首先提出来的要求就是图版放大,这可能也是他们比较得意的想法。我们跟作者一起反复比较、交流。他们的照片只有反转片,也不可能再拍了,这反转片到底能放多大,是要反复试验的。放大到三点六五倍,这个数字是看实际打样效果,在大八开的版面里能放到最大的尺寸。你看上博简的图版,有些能支撑这个放大倍数,有些可能还差那么一点。一般而言,反转片放大两倍就是极限了。我们还设计了每篇竹简的全景图,也有原大的黑白图版,图版的样式比较丰富。所以上博简一出来,我记得裘锡圭先生就对这样的出版形式给予很高评价。之前郭店楚简、居延汉简、银雀山汉简等,大部分是以黑白、原大图版的方式出版的。第一次全部以彩色公布,而且放大这么多倍,上博简是首创,更重要的是符合学界的需求,所以大家也就慢慢接受了放大图版这样一种做法。

《上海博物馆藏战国楚竹书》页面中放大的竹简图像

上博简做得是蛮辛苦的,因为不光是我个人,上海古籍出版社也是第一次做这类出土文献项目,之前在敦煌文献方面做得比较有影响。上博简的出版,也为上海古籍出版社在文物考古领域进一步拓展打下了比较好的基础。2001年9月吧,上博简第一辑在深圳印刷(当时上海没法承印),我第一次下厂跟印,每印一版印刷师傅就叫我去看颜色,那时候是半夜印的,印一版大概需要半小时到一个小时。因为第一本大家心里都没底,而且当时还是传统菲林印刷。后来印刷师傅慢慢都熟悉了,下厂就没这么频繁了。有一年作者方面希望加快出版进度,一年想出两本,其中一本的图版在制版时发生了问题,整本书印出来后才发现,只好重新加工,等于把图版全部换掉。我们倒过来查原因,发现制版出菲林的时候,红色版没有套准。所以类似教训我们也有很多,也不是说都是一帆风顺。

记者:竹简出版的周期很长,难度也很大,组稿、编辑,包括经济核算,压力其实也很大的。

秦志华:首先,竹简的整理过程是非常艰辛的。清华简一年一辑的出版速度,出土文献界已经认为是不可想象了。实际上清华简整理团队集合了清华十来位学者的力量,从每一辑交稿之后就开始准备下一辑的整理工作。而西北汉简数量巨大,整理起来也不容易,肩水金关简一万两千余枚,悬泉简一万八千余枚,释读整理都经过了几十年的反复打磨。

从编辑出版角度来说,难度挑战也很大。肩水金关汉简最初交付给我们的图版是一个大版,十几枚简牍摆在一起拍的照片,另外提供一份低精度的单简图片小样和编号对照表。我们要从大图里把简牍一根根裁下来,跟小样对照,重新编号。后来张德芳先生主动提出,这项工作应该是作者团队的事情,以后就把简裁好、编好号给我们了。刚开始合作的时候可能大家都需要磨合、探索,分工没有那么清楚,互相补台很重要。作者的重心在释文整理上,我们的重心就放在把编辑出版流程理顺,双方一起围绕目标去协调组织、加快推进。对于清华简、安大简这样的项目,需要核对每处引文,审核每个造字,并从编辑的角度给作者提一些建议。做了这么多年以后,我们的编辑团队也越来越成熟、越来越专业,并形成了自己鲜明的工作风格。

悬泉汉简实物

《肩水金关汉简》内页

随着国家古籍整理出版规划领导小组对于出土文献越来越重视,简牍整理出版项目也得到越来越多的支持。之前出土文献类图书因为印数不多,要完全靠市场销售维持收支平衡,经济压力很大。2003年《殷墟花园庄东地甲骨》在云南出版,某种程度上即可见北京、上海的一些专业出版机构已无力去承接了。现在虽然各方面支持的力度大了不少,但又遇到了新挑战,即随着数字技术的发达,有些学者习惯于把全书扫描后放在小圈子里流传,本来印数就不多,长此以往就更难以为继了。所以我们也在调研论证怎么样结合市场需求和读者痛点来做一些适当的开发,尤其是数字化的产品。希望在下一辑清华简时能够实现纸电一体的出版方式,纸质书附赠可检索的PDF,电子书也可以单独销售。平衡读者的需求跟出版社实际的支出,这大概永远是一对矛盾,但总能找到解决办法。

记者:您在做这个工作中,从一开始的马承源先生、陈佩芬先生、濮茅左先生,后来的李学勤先生等,都有很多交往,能谈谈吗?

秦志华:要进入一个新的出版领域,仅仅靠出版社的名望是不够的。上海古籍出版社那时虽然已确定要出版上博简,但对古文字学、简牍学界还不够熟悉。所以我印象很深的就是2001年8月张晓敏先生和我到长沙去参加简牍学界的一次研讨会。会议并没有发邀请给我们,我们是辗转托人去蹭会的。会议名单里面没有我们,签到名单里面也没有我们,所以食宿都不给我们安排。我们自己订房间,自己找会场,自己管吃饭。这个破圈的过程,是需要有点韧劲和耐心的。我们晚上逐个房间去敲门拜访,介绍我们的出版计划,希望得到支持或指导。当然,随着上博简第一辑出版,我们在古文字学、简牍学界的地位也有了不少改观。(笑)

马承源先生、陈佩芬先生、濮茅左先生一直对我们比较厚爱,不仅手把手地教我们怎么做文博出版,让我们有机会看了大量竹简、青铜器实物,而且每年都会自掏腰包请我们吃饭。我跟在后面长了不少知识,懂了不少规矩,听了不少逸事,也饱了很多口福。所以虽然编辑是“为他人作嫁衣”,但只要你真正付出努力,不仅会得到作者的尊重,也会为编辑人生增添不少“附加值”。

要特别谈谈李学勤先生。李学勤先生对我们支持非常大。李先生讲学术民主,对出版社的编辑也是一样。每次到清华介绍出版方案也好,讨论校样问题也好,他都会以征求意见的口吻和我们交流。唯一正式提出来的要求,就是清华简出版时原大图版应一如竹简原貌,不能分断。为什么现在清华简做成六开本,就是根据李学勤先生的要求,专门设计的开本尺寸。先请他们测量,清华简里最长一支简的长度是多少,按照这个长度,我们回来进一步讨论纸张、印刷、装订方式,同时商量编排体例、版式设计。这对编辑出版团队来说的确是道难题,六开本的纸张、印刷问题还好解决,但根本没法穿线精装,最后只能借鉴传统古籍的线装形式,以一函两册的方式把装帧形式确定下来,另外再对清华简图版反复试验,确定放大图版以放大两倍的效果为最好,这样就形成了最终的出版方案。李学勤先生对我们的出版方案是比较认可的,也相信中西书局能够把这个项目做好。

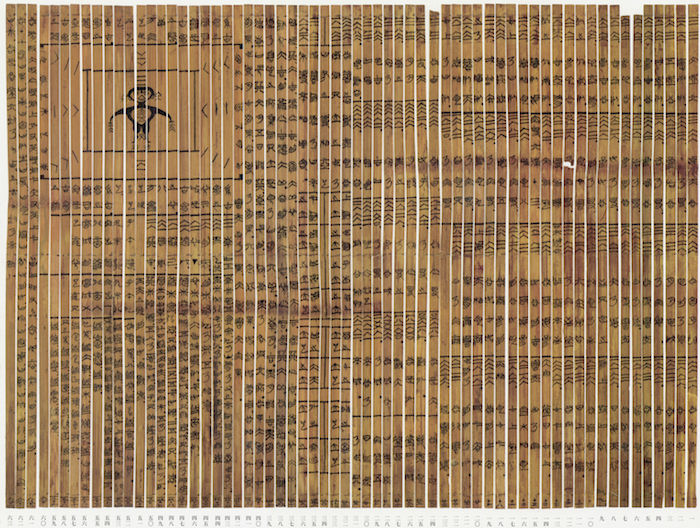

清华简实物

李学勤先生与秦志华在美国达慕斯-清华“清华简”国际学术讨论会上交谈

同时,我们还根据每一辑清华简材料的特点做了不同的设计,这也得到李学勤先生的高度评价。在《清华简(肆)》里专门有一个折页插袋,把《筮法》和《算表》的编联图版完整呈现出来。你不要看《算表》上没几个字,它一下子把中国古代乘法表的时间提前到战国,是目前发现的人类最早的十进制计算器。《筮法》也非常特别,它不是一支简从头读到尾,而是一个区域、一个局部来读,所以整理出来非常不容易。

《清华简·筮法》

有学者转述,李学勤先生曾多次表达过把清华简交给中西书局出版,是他做出的一项非常正确的决定。这些年来,清华简的编辑出版工作没有掉过链子,这大概也是中西书局所能告慰于李先生的吧。

记者:出土文献有些是海外回流的,大家会有一些争议;另外就是有些简真假存疑。你们碰到这种情况,是如何判断处理的?

秦志华:目前流散或造假的简牍,都不少见。中西书局出版的这些简牍材料,学界普遍认为是没问题的。但海外回流的出土文献都会碰到这样的争议,真假是一方面,另一个争议是要不要回购。

有些学者担心,觉得非经考古发掘的材料是不是要用这样的方式去宣传、研究,如此会不会更鼓励非法出土现象?当然从我们做出版的角度来说,还是希望能够把材料留下来。我记得马承源先生讲过,竹简出土后再过一百年,甚至可能不到一百年就没有了,即使你现在保存状况再好。但是书不一样,如果能够尽快公布出版,是很大的功德。流散海外的竹简如果放任不管,不进行抢救性的保护、整理、拍照,以后可能就再也见不着了,对文化的损失可能更大。

关于简牍的鉴定,学界有种讲法,若是中国的顶级学者如裘锡圭、李学勤、马承源等都看不出这批简是假的,那就意味着造假的人的水平要高于这些顶级学者不止几倍。造假总会有痕迹露出来,不可能有人在内容、形制、书法各方面都能超越我们现在的研究水平一大截。黄德宽先生之前在接受澎湃新闻访谈的时候也就这个问题做了更专业的阐述。

但是也有一些简牍的真伪问题,争论比较复杂,学界的意见会截然分成两派,不像对清华简、上博简、安大简那样一致认可。如果我们遇到这样的项目,可能会进一步听取各方面意见。但的确也两难,就是你不可能拿着这批材料到处说,因为出土文献界很忌讳抢发材料。很多作者交稿的时候,虽然很信任我们,但还是会反复叮嘱说这批材料不能提前泄露,因为涉及首发权。而且对于鉴别真伪来说,目验简牍原物非常重要,不能光看图版,没有人鉴定文物是拿着图片去的。如果是个人的收藏品,还是应该请一批学者集中鉴定原物,再来下判断。非考古出土的材料更谨慎一点比较好。

这次国家古籍整理出版十年规划把出土文献作为四个重点方向之一,也是看到了出土文献的整理出版实际上还是远远不够。之前有文章谈到某地的文物保护工作,有些竹简出土已经很久了,十几年前就出土了,其中有很重要的材料,但到现在还没有整理公布。非考古出土的材料我们当然要谨慎对待,但是考古发掘出土的材料一定要尽快发布。现在考古发掘的压在库房里面的各类文献材料还有不少。在这方面,张德芳先生做了一个很好的示范。在西北汉简这一块,开门整理、开门编撰,邀请学界一起来参与这项工作,而不是把材料作为私家秘藏。长沙五一广场汉简也是联合了四家单位共同整理,因为只依靠一家单位,力量、时间都没法保证。希望文物考古学界更多地借鉴这种做法。如果材料能够更多更快地公布出来,出土文献的整理出版就会呈现出更加丰富的面貌。

记者:你们将来出土文献的出版,有怎样的规划?

秦志华:一方面中西书局要把出土文献的著录、刊布继续做好,有些项目目前还在持续地推进过程中,项目收尾可能还需要三五年的时间,包括清华简、安大简、悬泉简、五一广场简、睡虎地汉简等。当然,与此同时,我们也会关注一些新出土的材料。

此外我们也一直在琢磨,除了出土文献原始材料的刊布之外,还能做哪些推动学科交叉研究的工作?是不是有可能整合一些相关材料做些基础性的分类,比如出土文献中的法律史、出土文献中的数学史、出土文献中的中外交通史等等。把这些出土文献材料跟学界的需求、研究的方向结合起来,这也是今后我们要措意的。荣新江先生跟我多次提起,悬泉汉简里面的材料很重要。虽然他主要研究唐代,西北简基本上是汉代的,汉、唐丝绸之路还是会有不同,但他也高度关注这批材料。目前出土文献的整理方式对于研究语言、历史等其他学科的学者来说不太友好,如何让文史哲学界更及时、有效地利用出土文献材料,可能需要针对性地做一些延伸的专题出版。

还有一个方向是传世文献的再整理。这么多出土文献面世,实际上对传统的古籍整理也会有所推动。于省吾、屈万里、林义光等前辈学者在这方面都做过很多工作,但进一步利用竹简材料来重新梳理字义、韵读、文句,应该还有很大的空间。最近我们与复旦大学出土文献与古文字研究中心正在论证启动这方面的研究、出版项目。

另外我们想做一些出土文献和古文字普及的工作。陈寅恪先生说:“凡解释一字即是作一部文化史。”大家对甲骨文现在都比较关注,因为国家一直在鼓励传承弘扬,但是从甲骨文、金文到战国文字、小篆等,其源流演变可以做的学术性、普及性工作还有很多,需要基于当前学术研究的成果来梳理整个古文字的演变。现在很多书法研究者、爱好者对出土文献也很关注,可以编选一些简牍作为书法字帖。

中西书局与清华大学合办的《出土文献》期刊,作为本学科目前唯一的一本学术期刊,也要进一步发挥好学术交流平台的作用,促进学术创新与学科交叉发展。

数字化也是一个重要方向。我们和清华大学出土文献研究与保护中心已经达成了共识,将共同开发建设一个古文字编纂和发布平台。我们希望通过这样的数字化平台,集合相关领域的学者以在线编纂的方式,系统地把古文字的音、形、义确定下来,作为基础数据。今后文字编这类出版物,就可以按照某个规则自动生成;其他学科的学者,也可以按照其研究需求,归集相应的数据材料。目前编纂平台的前期开发已经完成,清华大学方面正在试用。

文/澎湃新闻记者 黄晓峰

编辑/弓立芳