不少人都有这样的时刻:爱上某人被嫌弃穷、亲人患病没钱治、渴望海岛没工夫去。这些太寻常不过的得不到,在某一时刻将你我带向不可见的“远方”——好心的学者称之为他者、乌托邦。而如何关心这些微妙又重要的“不可见的远方”,就是理解艺术家葛宇路艺术实践的题眼。

2017年,葛宇路创作了他的中央美术学院研究生毕业展作品《葛宇路》:在百子湾一条无名路(现百子湾南一路)边挂了一块写着“葛宇路”的路牌,并被高德地图等软件收录。如此,葛宇路成为一时的舆论焦点。而现实中的葛宇路领了处分毕了业,成了独立艺术家。在2016年的作品《对视》中,他和某交通摄像头彼此看见、彼此监视。同样,葛宇路和舆论也彼此看见、彼此监视。作为艺术家和作为超符号的葛宇路共事共生,他就像面玻璃,隔开一个空间,使部分更可见,更可观赏。

《葛宇路》

葛宇路的艺术实践,在学术界被归类为公共艺术或者社会介入式艺术、社会实践艺术。为了方便,人们也会沿用行为艺术的说法,在中央美术学院它又被概括为实验艺术。它与社会病症同在,并尽其所能地使其透明。葛宇路说,他做艺术是为了让人成为人。

教育与自我教育

北青艺评:你很少谈论艺术,很多谈论社会。

葛宇路:艺术是一个难以界定的概念,就像公共生活这个概念一样,谈论它很难得出明确的结论。我们所学的艺术都是过去时代的鲜活事物,但在今天看来,这些事物已经凝固了,并形成了确定的概念。如果要创造新的东西,就必须超越过去的概念范围,寻找其他可能性。我知道这么说有些冒犯,但确实如此。

按我的理解,艺术实际上就是一个能将我一些奇特怪异的东西纳入其中的概念。现实中别人会说你神经,但你说这是艺术,他可能就认为你有自己的理由。虽然艺术是确定的概念,我对此却不太感兴趣。但是通过其延展出的这种艺术的合法性,使得我今天的实践拥有了一些正当性。这就是为什么我好像在做所谓的艺术,但是我又不谈论艺术。

《对视》

北青艺评:你的表达欲什么时候开始变强的?

葛宇路:以前别人评价我内向,不太说话,整天宅在家里打游戏。现在“戴着滤镜”去理解的话,可能学校管得特严,作业很无趣,有一部分的我被压抑住了。需求都是其他人提出的,我从来不知道我自己的需求是什么。

开始画画后,我才逐渐找到了自己愿意做的事情。我在武汉市第二职业教育中心学校读的高中,有幸遇到了很优秀的美术老师。老师除了教我们画画之外,还言传身教,引导我们关心生活、反思观念,有些内容直到现在还挺受用。他说得很朴素:你们这些调皮捣蛋的小孩都有各自来二职的理由,反正已经来了,没得选,这三年你们哪里也去不了,你唯一能决定的是这三年内是“坐牢”虚度,还是把眼前的事情弄好。我一下子意识到,我要做一些选择。

自己觉醒后,就开始替自己做主。读书就不再是为了应付爹妈了,考大学就变成了我自己如何安排人生的问题。美术类门槛也确实没有那么高,又处在扩招的大环境下,态度稍微转变,分数马上就上来了。而且,我画画谈不上顶尖,但一直不算太差。上了美院,我延续着之前被老师点燃的火苗,给自己找存在的理由。每件事情都试一试,最后选了现在做的事情,也不好说选了一个叫艺术的事情。

北青艺评:你的作品/项目都未涉及家庭,哪怕《吹往北京的风》之类涉及关系的都让渡给情感、家庭的第一主角。这是你对家庭的特意回避吗?

葛宇路:只能追溯到家庭心理模式。我从小一个人长大,我妈在加油站收钱算账,我爸经常在单位。寒暑假,还有日常放学后,他们还没下班,我回家只有我一个人。小学经常下午三点就放学了,一个人在,看空荡荡的屋子,没有人讲话。电视也很贫瘠,下午打开换十几个台都是雪花。日复一日,只好把想象力投射出去。我习惯一个人,觉得一个人最舒服。

《吹往北京的风》

北青艺评:大约五十年时间里,师生关系,应该是中国艺术家个体(包括家庭)之外决定艺术家成长的最重要因素。从老师的角度说,老师可以是体制外的流放者,学生的合作者,体系的中流砥柱,域外的化身,等等。老师对你艺术实践的影响是什么,比如宋冬?

葛宇路:老师扮演着非常重要的角色。老师的作用往大了说是教育,往小了说是摆脱原生家庭的路径。我认为,一个人只有先摆脱原生家庭的情感模式或认知框架,他才能在新的模式或框架里做新的实践,才可能有转机。这个过程并不像大家说的读大学、获文凭、实现阶层跃升。我很庆幸来了北京,当然起点是在武汉接触的老师们。如果没有这些老师,我可能一直延续原来的模式,一直自闭下去。

研究生阶段,宋冬、吕胜中老师和我们在一起相处,讨论新的问题,做实践,这个过程中,我通过他们的反应学到了很多东西。比如之前做先锋艺术家马修·巴尼的电影放映,有人来问谁批准放映的?电影公映了吗?吕胜中老师直接把人推开,说:“我和苏新平弄的,和其他人没关系。”这个故事中的态度胜过一切。当领导质问,所有人不敢说话的时候,有人站了出来。这太牛了!你知道这个人有担当,佩服他——他的光芒非常耀眼,你也想做这样的人。

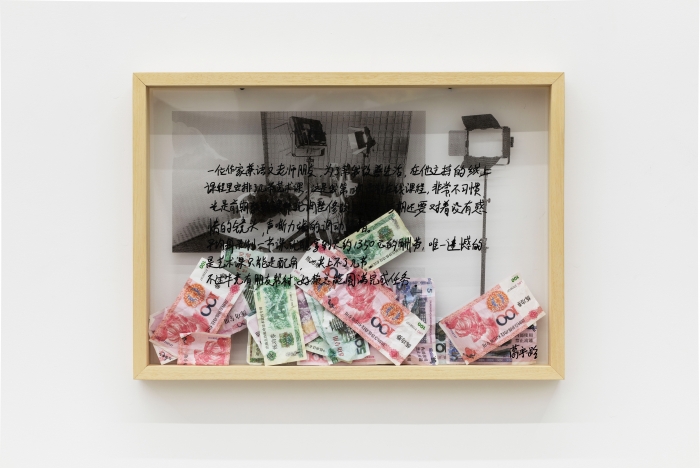

《查账》

北青艺评:你特别善于自我教育。

葛宇路:自我教育也得有人启发,先得有人将你带进自我教育的情境。在二职接触那些老师之前,我的状况并没有得到根本性的改变,我一直在逃避。老师们教我正视自己,我才展开了自我教育。简单的尝试后老师们给了我积极的回应,火越烧越旺,到某个阶段才没那么容易被浇灭。自我教育前期很脆弱,好的老师会呵护火苗。

北青艺评:世纪初,实验艺术系在中央美术学院和中国美术学院先后成立,这似乎标志着实验艺术在中国艺术体系上的定名、落址,其漂泊者、边缘者的形象似乎也改变了。于是,葛宇路的《葛宇路》出现了,邹雅琦的《瞬间所有制》也出现了。成为系,成为专业,实验艺术已发生、将发生哪些变化?这些实验艺术系的毕业生会有“承诺落空”之感吗?

葛宇路:历史渊源还是改革开放,市场、社会现场上出现这么多新的有生命力的东西,弄得这么热闹,学院有危机感就会求变。当然你也可以说是系统的自我更新,它向社会让渡出部分空间,吸收你们中认同我的人。有人务实,有人分一杯羹,也有人说这毁掉了地下的生态。但取得合法性,把盘子做大,在主流社会获取一席之地总归是积极的。我完整地接受了这一套既非传统又非西方的东西,它对我来说也是积极的,至少避免沦为盲流。

《在东湖捞东湖》

北青艺评:早期你有很多与水有关的作品,是因地(东湖等湖)制宜吗? 葛宇路:在什么样地方汲取什么样的养分,看到什么东西,产生什么灵感。这个过程是自然而然的,没法刻意选择。如果我出生在西北,我很难想象去做和水有关的作品。 湖北是千湖之省,光武昌少说也有数十个湖。我家旁边就有一个晒湖,南边是南湖、汤逊湖,北边是外沙湖、内沙湖,东(北)边是东湖,西边是长江。我学校的旁边是汤逊湖。小时候从爸妈住的房子到我爷爷奶奶的房子,我爸骑自行车带我走夜路,自行车叮叮咣咣的。我记得我能看到天上的月亮,远处是月光下的一片湖塘,湖边是很高的草,草中间有一条土路。我们就在路上颠簸好久,穿过湖再走一段就到了。

艺术与社交媒体

北青艺评:很大程度上,《葛宇路》经媒体、网络、民众才成为一个公共艺术作品,才完成了它自己的命定。你怎么看待传播或者接受在你的作品/项目中所扮演的角色?

葛宇路:这年头流量、注意力就是资源,就是钱。但实际上,我没有设计一个结构来引导公众参与,我没有智慧那样做。甚至可以说,我都没有公众这种概念。一旦你提公众,就已将公众客体化了,自以为自己站在公众之外。如果非要说公众。那我也是公众的一员,我做这么一件事,与周围的人产生连接。

我只是在某个节点,发现这么做有意思,力所能及做一些个人能做的事情,比如烧开水、摘路牌。这可能已经是极限了。过了那个限度需要团队做,实际上地图也不是我调动的,是地图软件自己捕捉的。有趣的是,这些小尺度的个人行动,反而是所谓弱者的武器。如果我真的能调动很多商业行政资源,真把那条路按我的意志改了,这个事情反而就没意思了。

力所能及的个体行为其实有他独特的能量,一点很小的动静,简单到没有门槛,这就是弱者的力量。因为它不设门槛,不会把人区分开,反而能凝聚人的关切。

《在东湖捞东湖》

北青艺评:这些年,公众和身边人对你艺术的理解有哪些变化?

葛宇路:没有,我不知道他们会对我有什么改变,因为群体的面目是模糊的。身边的人多数情况下融化在日常中。比如女朋友,她只会说租房近地铁,但她不会说这作品怎么样。没有一天到晚谈论作品。

北青艺评:你成为一个“流量明星”后,介入艺术系统的方式有否改变?

葛宇路:这么点可笑的流量也算一个流量明星吗?至于实践的改变,你看我们会聊流量明星的问题,这就是实践的改变。

北青艺评:现阶段,你有迫切地想面对、想解决的问题吗?

葛宇路:不是说有特别想要解决的问题,而是问题多到无从谈起。没法谈,也得不到回应和交流。

《甜一点》

北青艺评:经你这么说,我发现我和你所做的、所必要处理的、所碰壁而后思考的,几乎是一个事情。

葛宇路:咱们要做的当然是一个事情,哪有什么不一样?我一直追求一致,追求普遍。带着这样的想法,做出来的实践才能引起共鸣。那种内心深处的、恒久的、有穿透力的观念,挺难找的。我们生活在同一个时代,面对同样的大背景的变化,我们的困惑是一样的,我们处理的问题也是一样的,最后看谁的处理能引起更多人的共鸣。

北青艺评:但是,共鸣值得追求吗?

葛宇路:想追求就值得,共鸣就是群体的反应。当然了,为了共鸣而投其所好,最后南辕北辙也是有的。这是个动态的辩证关系。

我喜欢的耿建翌回顾展,你能说它差吗?不能。但它就是不被追捧,美术馆做这个展览就是要亏钱。你要么调整适应,找新的方法,要么就继续割裂。这是一个时代的断裂,一个时代的巨变。在这个变化之下,怎么处理和时代的关系,是所有人都要面对的问题。

艺术与出圈

北青艺评:出圈后不久,你就躺平了,创作大幅度减少。之前你在央美读实验艺术,以及稍后一段时间创作非常之多。就我所知,央美实验艺术学院课程节奏很快,大课月更,各种作业也相当多。躺平的同时,你最新的创作都更关乎与每个人都越来越近的文化生活、社会环境。可以理解为,你在边躺平边休整吗?有相对成熟的新方法和新思路吗?

葛宇路:躺平是一种抵抗,是一种非暴力不合作。从这个角度来说,面对旧系统我早躺平了,但面对自己的生活,我一刻也没停。

我一直有我自己的节奏,出圈主要是外部视角的观察而已。大概他们看不到被推送到面前的作品,就会认为我是“躺”。我倒无所谓,因为艺术是做给自己的,不是做给社交媒体的。如果一味刷存在感,那会很受伤的。

前述我提过了,躺平不能被理解为字面意思的不劳动,所以也谈不上休整,所有的创作都是关乎文化生活、社会环境,人逃离不了时代。

《副业》

北青艺评:好像在中国,成为艺术家往往意味着成为“掌权者”,成为大众的明星,成为团队的组织者。相反,你的作品/项目昭示了你努力成为“演员”,成为“观众”,成为“入局的弱者”。观众的、嬉戏的心态,对你为何如此重要?

葛宇路:操弄、旁观、傀儡,都是概念化描述,我不想把自己放在概念的位置上,再决定行动。我基本是行动在先,再根据现实要素重新调整自己的方向。核心还是,我的兴趣,我所做的事情,以及背后那个更抽象的目的。

北青艺评:可以描述一下这个抽象的目的吗?

葛宇路:追问到最后,还是建立一种人与人之间的对话机制。

过去几年,好多人问我做艺术是为了什么?我说,我的目的是让人成为人。背景是,人与人之间资源、观念、教育存在着普遍的不平等。看到天门山风景时,有的人想到的是自杀,有的人则在风景前自拍留念。自杀的人和自拍的人,面对同一个风景是无法沟通的,是充满裂痕的。基于此,首要的问题是,将视角不平等的问题暴露出来,进而创造一个或许是短暂的平等的环境。在这种情境下,我们可以对话,可以理解对方,这才是艺术或者文化的本质、目的。

艺术与社会实践

北青艺评:你是湖美、央美出身的正经“学院派”,为什么做艺术又那么“野”?

葛宇路:大家怎么看我的作品,我干预不了,大家觉得雅就雅,俗就俗。但如果说,观众认为我的作品和所谓学院教育背景有矛盾,我只能说他们可能对学院有过多的浪漫想象。不论央美还是湖美都有很野的一面、很土的一面。远远地看美院像高雅的殿堂,其实也有各种各样的现实问题,这也许是野的根源。

《假日时光》

北青艺评:你偶尔出现在乐平公益基金会,做一些机动的公益活动、工作坊,比如走进茶园、果园,做艺术与助农结合的项目。

葛宇路:两年前,我和几个朋友在乐平基金会做了一次活动,那几个朋友实在太不着调了。但恰好这种不着调,提供了很多想象空间。现场有在卖书的,有在念诗的,有在摇旗子的,有在丢飞盘的,有躺在地上唱歌的,有在喝酒划拳的。

艺术就是不着调,你着调了还怎么做?着调都是着以前的调,你要突破就得不着调。你形成一种调,以后的人再突破,这么一代代循环。我见过很多叶公好龙的组织或老板,但乐平跟他们不一样,没有被吓到,反而很嗨,所以就这么保持着各种合作接触。乐平给我的定义就是一条泥鳅。我后来发现这个说法太精辟了,你知道卖鱼翁都会在鱼里面放几条泥鳅。因为泥鳅喜欢搅,泥鳅一搅鱼就有氧气,不然就闷死了

北青艺评:之前你说艺术不是做给社交媒体的,你为什么还会与基金会等合作?

葛宇路:跟不同的人合作就会有不同的目光、感受和想法。具体方式差异很大,有的靠聊天,有的靠一起面对困难,有的靠一起成就,有的靠资源引导。

《cool》

北青艺评:2021年你开始做了《多云转晴》,作品正在声音博物馆的声艺空间A展出,截至12月31日。可否聊聊《多云转晴》的概念?

葛宇路:《多云转晴》是个新的项目,做了两年,现在做得有点虚无了。起初是想做个长线的项目。

我想用一个艺术的理由接近各种人。现在人们被各种各样的主义划分得越来越开,很容易彻底否定对方。这跟以前的情况很不一样。时代的规则让人们变得越来越克制,越来越拘束,越来越文本,越来越不重视情感、身体、感受。其实,人和人的差异可能只是1%。

这个作品就是想以某些原始的方式绕开这些隔阂,收集大家身上汗水滴落的声音,这有点像某种身体的授权。随后在展厅,用大家自己的音响来播放汗滴声,汇集在一起,形成一场雨。

而它之所以叫《多云转晴》,主要还是感觉整个社会越来越干爽,越来越清晰,越来越界限分明,这种趋势也无法拒绝。可能是这样。

编辑|史祎

供图|葛宇路 北京公社