7月8日,万众瞩目的上海浦东美术馆以三展同步的阵势盛大开幕,“光:泰特美术馆珍藏展”、“胡安·米罗:女人·小鸟·星星”、“蔡国强:远行与归来”三个展览恰恰串联起了古典荣光、现代主义艺术进程以及当代艺术寻求突破的三个代表案例。

三场大展缤纷启幕之下,可以谈论与分享的宝藏太多。一些观众或许并不理解为什么“光:泰特美术馆珍藏展”特别开辟了一个单独展厅给《奥菲莉娅》,这幅首次来到中国的画作为何是英国泰特美术馆的“镇馆之宝”?今天,我们来聚焦下“明星展品”——《奥菲莉娅》的背后故事。

时代的理想主义者

他们是一群维多利亚时代的艺术骑士,他们是一群特立独行的吟诗画者,他们身着华服在夜间游走,做着昔日荣光的梦:那里有史诗与文学构筑的金碧辉煌的宫殿。他们的华服与金饰,他们的梦与美,是向这个机械工业时代审美奋力搏击的武器。19世纪的美术土壤孕育了一批出色的画家,他们擅长寓言叙事;他们是维多利亚时代的英国美术留给世界的惊鸿一瞥,颠倒众生,他们是拉斐尔前派(Pre-Raphaelite)。

维多利亚时代,英国工业革命成就帝国鼎盛期。“拉斐尔前派”便是剑指那些在米开朗基罗和拉斐尔的时代之后偏向机械模仿和矫揉造作的风格主义(Mannerist),力倡返回中世纪与15世纪带着爱心与耐心的手工艺世界,并再现了重视细节与装饰性、取法自然并有强烈色彩感的画风。他们醉心于米开朗基罗和拉斐尔所创作的史诗题材的作品,其中的象征、隐喻和对遥远昔日荣光的向往。这种情结其实在18、19世纪的欧洲非常盛行,被称为“废墟美学”,他们尤其对城堡废墟、被遗弃的圣殿、神秘习俗等颇感兴趣。

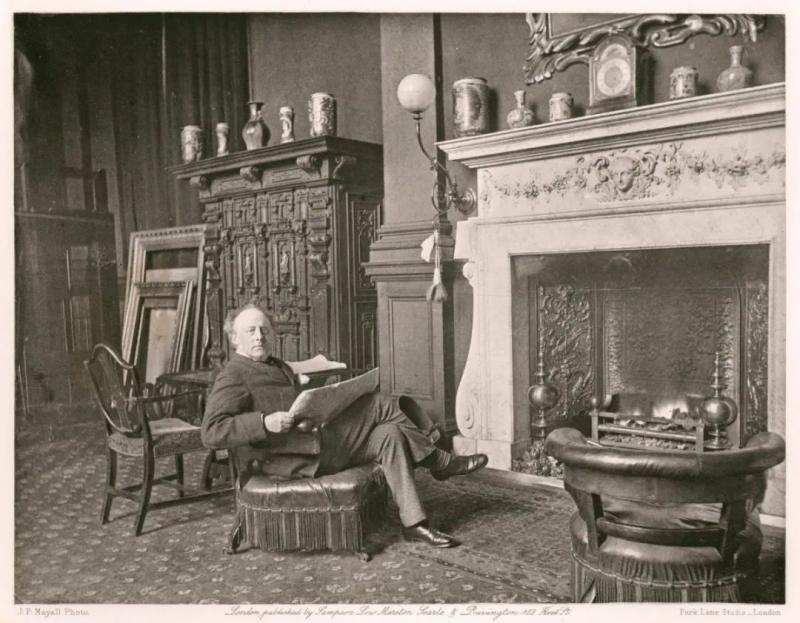

约翰·埃弗里特·米莱斯在画室中,1884

当时的时代精英是资本工业时代下新兴的中产阶级,也是拉斐尔前派的主要赞助者。拉斐尔前派的艺术也确实充满了这种中产阶级的自信:不仅有繁荣的艺术市场支持;在鉴赏上,你必须熟谙历史、博览群书才能读懂他们的作品。此外,画派精雕细琢的风格得益于19世纪的科技成果创作,比如摄影术——总之,用今天的话说就是傲娇的精英主义。而“拉斐尔前派”的主要代表艺术家其实各具特色,风格鲜明,主要的“三剑客”为约翰·埃弗里特·米莱斯(John Everett Millais)、但丁·加百利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)和威廉·霍尔曼·亨特(William Holman Hunt)。

为什么大家都爱奥菲莉娅?

因为这幅画不仅仅是“拉斐尔前派”灵魂人物之一约翰·埃弗里特·米莱斯的代表作,也开启了时代浪漫主义的先声,并启引了后来的工艺美术运动。所以,可以这么说,《奥菲莉娅》(Ofelia)代表了19世纪美术创作的巅峰水平,也称为艺术史上的经典名作。

当然,有很多原因成就了《奥菲莉娅》。首先是IP好。莎士比亚是一个大IP,《哈姆雷特》是其代表作。奥菲莉娅便是《哈姆雷特》中一个颇具典型的悲剧角色。角色的设定是美丽而脆弱、绝望而哀伤,这种矛盾的魅力更让人着迷。

其次,这是米莱斯的成名作,天赋少年的一鸣惊人也是大家喜闻乐见的。何况,画面也充满戏剧感。

最后也是最重要的是一个特点是画作的时代精神。作为拉斐尔前派的一员力将,在后期其实是脱离画派、自行发展的,并没有一味耽于昔日荣光与幻象,他从这里面走了出来,这就是他的时代精神。因此可以说,像《奥菲莉娅》这样的作品正代表着米莱斯如何从古典走来、立足当下、走向未来。这就是一个时代的衔接点。因为从这一层意义来说,《奥菲莉娅》可以说是19世纪的《蒙娜丽莎》,都是一个先声和突破高光点。

在本次浦东美术馆“光”展厅内有一段泰特美术馆的纪录片放映正提到奥菲莉娅和希达尔(她是另一位拉斐尔前派力将罗塞蒂的缪斯)两位悲剧角色其实都代表了某种程度上的女性意识觉醒;而在之前很长一段时间里,人们对她们的解读颇有偏见。时人皆说奥菲莉娅疯了,但她真的疯了吗——如果爱而不得也是一种病的话。米歇尔·福柯认为,疯癫是对情欲爱而不得的惩罚,是用“想象的存在覆盖无可弥补的缺憾;用天真的快乐或无意义的勇敢追求反而弥补了已经消失的形态”。他继续说道:“在莎士比亚的作品中,疯癫总是与死亡和谋杀为伍。……疯癫占据着一种极端的、孤立无援的位置。任何东西都不能使它回归真理或理性。它只能导致痛苦乃至死亡。疯癫虽然表现为一派胡言乱语,但它并不是虚荣自负;填充着它的是空虚感……它已经完全死亡;这样的疯癫不需要医生,而只需要上帝赐福。奥菲莉娅最后重新尝到了欣喜的甜蜜,这就使她忘却一切不幸;她在疯癫时唱的歌,在实质上近似于麦克白城堡的通道中传出的“夫人的呼喊”——宣告“王后死了”。这便是18世纪以来文学中的“浪漫化疯癫”,这种精神实质上和拉斐尔前派所迷恋的中世纪美学有很大的差距(可参考博斯的《愚人船》等画作)。

在《奥菲莉娅》中,虽然画面“绿意盎然”,但仔细品鉴之后才发现这是一片没有生机的绿色,画中的植物处处是死亡的隐喻。这幅耗时11个月创作的画作,米莱斯采用独特的技法:在白色画布上作画,并在颜料中混入清漆,使得颜色的层次显得清透,并有利于光线在画布上反射,这样颜料的层次感会逐渐显现。这种强度只有直面画作才能感受到。因此,《奥菲莉娅》的绿色才会有让人乍看之下“绿意盎然”的既视感,只有站在画作面前的时间多一点才会发现细节中死亡的隐喻——最明显的就是这幅画没有天空。

《奥菲丽娅》中的很多鲜花都在戏剧中提到过,或者具有文学象征意义。米莱斯当年为画这幅画仔细观察了这些遍生于尤厄尔河谷的鲜花,前景中的毛茛象征纯真;奥菲丽娅头顶的垂柳象征着被遗弃的爱;环绕柳枝的荨麻表象征痛苦;雏菊表示贞洁,这在《哈姆雷特》戏剧的第四幕第五场中提到:“有一朵雏菊。”奥菲莉娅四周的玫瑰暗示她的别称:“五月的玫瑰”;带刺的玫瑰象征美丽、青春、爱情和燃烧的欲望。而紫罗兰花环象征忠诚,也象征纯洁和英年早逝。而绣线菊、勿忘我和紫罗兰应是米莱斯的重新演绎,绣线菊也许表现了她的死毫无益处。三色紫罗兰漂浮在衣裙的中间,让人想起奥菲丽娅在野外采集的场景,它们象征了思考,也意味着无果的爱(紫罗兰的英文pansy源自法语penses)。鲜红的罂粟带着黑色的种子则隐喻长眠和死亡。这些画作中的解谜也增添了《奥菲莉娅》的故事性。米莱斯将爱情与人生如诗歌般的抒情吟唱,那既勇敢又脆弱、既向往又感伤的唯美曲调,悠悠穿透百年的历史尘埃,依旧栩栩如生地展现在今人面前。

此外,值得一提的是这次浦东美术馆的泰特珍藏展除了带来米莱斯的《奥菲莉娅》,还有另一位“三剑客“人物威廉·霍尔曼·亨特的代表作《觉醒的良知》(Awakening Conscience),也是细节解谜的精彩之作:在这件精准又幽默的作品中的女子,她的觉悟使她欲逃离情人的怀抱,惊恐的眼神就像要小鸟要逃离画面左下角的那只猫的爪子一样;房内豪华的细节装饰在阳光下如此耀眼,良知亦该如此。

永恒的暗夜星辰

拉斐尔前派真正存在的时间不过三四年,1854年之后成员们就分道扬镳了。然而,他们的创作精神还是凝聚在画派核心之周围。除了展览中展示的几位,还有更多优秀的拉斐尔前派的画家们,在吟唱着古典主义的诗与梦。拉斐尔前派的执着与叛逆,在工业机器隆隆声下,划出一道绚丽的彩虹;在功利时代的重重暗夜中,星星点点地闪烁,并打下了维多利亚时代后期唯美装饰主义美学的基础。诗人、作家、工匠、画者的全面开花,使得星星点点的夜空璀璨如昼。他们赋予了时代做梦的权利,并且身体力行致敬工艺、手作之美,致敬艺术的繁复与精巧之美。也致敬这份敬畏之心!

文/林霖

来源:文学报

编辑/韩世容