11月21日,中消协发布《“双11”消费维权舆情分析报告》。报告显示,监测期内,有关“双11”日均负面信息43692条。负面信息中提及快递、售后服务、预售规则、促销宣传、产品质量、价格和信息骚扰等方面问题的信息较多。其中,直播带货夸大宣传、以及促销过程中的套路和陷阱与消费者利益矛盾最为突出。

关于“双11”舆情 日均负面信息43692条

进入第11个年头的“双11”网购交易再次火爆,网络零售市场规模又创新高。据商务大数据监测主要电子商务平台数据显示,今年11月1日到11日,全国网络零售额超过8700亿元人民币,同比增长了26.7%。

来自中国人民银行微信公众号数据则显示:“双11”当天,网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元,相当于全国人民每人下单超过1笔,人均下单1000元。

然而,“双11”跳跃式增长的销售数字背后,也不乏消费者对“双11”大促的“吐槽”。为切实发挥社会监督作用,了解“双11”消费者意见建议,聚焦消费体验短板,完善纠纷解决机制,中国消费者协会利用互联网舆情监测系统,对11月1日——11月15日期间“双11”相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。

北京青年报记者了解到,在11月1日至11月15日共计15天的监测期内,共收集“双11”相关“消费维权”类信息7908929条,其中负面信息655376条,日均负面信息43692条。整个监测期内,负面信息呈现“倒V”形,11月11日信息量陡增,并于11月12日达到高峰,为132928条。

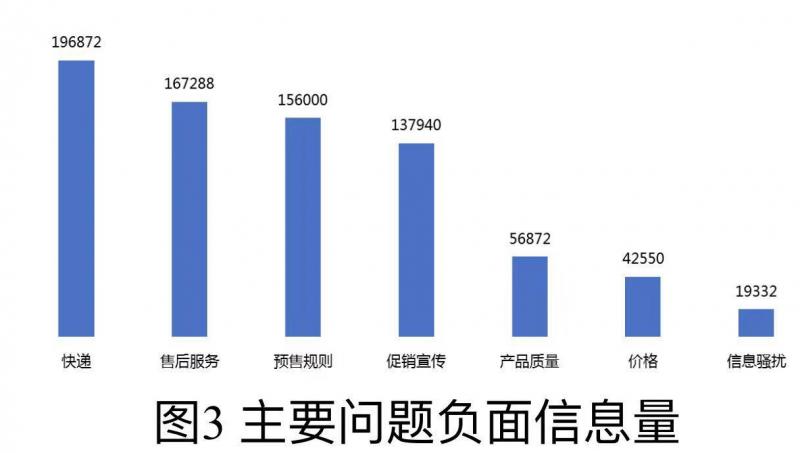

监测期内,负面信息中提及快递、售后服务、预售规则、促销宣传、产品质量、价格和信息骚扰等方面问题的信息较多。

其中快递、售后服务、预售规则和促销宣传方面的负面信息量均超过10万条,分别为196872条,167288条,156000条和137940条;产品质量负面信息量56872条;价格负面信息量42550条;信息骚扰负面信息量19332条。(注:单条信息可能涉及多个问题类别)

直播带货夸大宣传 部分销售“三无产品”

中消协表示,综合分析监测期内网络舆情集中“吐槽”的上述问题和典型案例,可以发现引发今年“双11”网络消费维权舆情的,主要有以下五方面矛盾:直播带货销售方式“野蛮生长”与平台责任意识相对薄弱之间的矛盾;价格套路和促销陷阱借新技术、新应用快速迭代翻新与消费者辨识能力、防范意识相对较弱之间的矛盾;霸王条款、预售规则“网络翻版”的集中亮相与消费者维权手段相对匮乏之间的矛盾;大数据、算法的精准“骚扰”、无孔不入与消费者个人信息保护难度加大之间的矛盾;“双11”促销模式的固化不变与消费者服务体验提质升级、迫切求变之间的矛盾。

北青报记者了解到,其中,网红直播带货是今年的新模式。然而,与直播带货交易火爆的场景相对应的,却是网红与平台规则意识的普遍缺失。一方面,不少网红直播带货不同程度存在夸大不实宣传,甚至销售“三无”产品、变质产品等问题。另一方面,声称单纯提供“社交表演”平台,实际却赚取了丰厚收益的电商,对维护网络促销秩序缺乏应有的担当,对售卖商品缺乏严格准入审核、统一管理。高红利、低门槛,导致售卖商品质量参差不齐。

而从舆情数据中的几处集中“槽点”来看,电商平台是“双11”游戏规则的单方面制定者,无论是“剁手党”还是普通“玩家”,只能被动接受规则。而诸如“退款申请次日零点开通”、“所有商品不接受七日无理由退货”等条款,虽然打着“有序高效为消费者服务”的幌子,实际上却是排除或限制消费权利、减轻或规避经营者应尽法律责任的伎俩。

中消协:完善“网红带货”诚信评价机制 设立黑名单

“双11”消费维权舆情影响面广,成因复杂,具有“短期”、“集中”、周期性呈现且兼具“长尾效应”等特点,对消费信心带有一定负向影响。为此,中国消费者协会提出以下建议:

加强电商平台“第一责任人”意识,严格监督惩处措施,净化网络消费环境。加强网络直播带货审查监管,完善“网红带货”诚信评价机制;加强消费者个人信息保护,明确个人消费数据信息合法使用的边界;加强消费教育与引导,提升消费者辨识能力,倡导理性健康消费;呼吁电商平台摒弃唯流量是举的思维模式,通过转型增效改善消费者购物体验。

具体到实施方式,中消协建议,通过信息共享、多措并举,加强对“网红带货”行为的管理和监督,发现数据造假、不实宣传、售卖不合格品等问题,及时出手干预。同时,督促电商平台完善“网红带货”的诚信评价机制,将粉丝评价、举报、监管部门的调查处罚信息等记入评价系统,将违法情节严重、污点信息较多的网红拉入黑名单,取消直播带货资格,通过诚信惩戒手段规范直播带货行为,保障消费者的相关合法权益。

此外,“双11”不应仅是电商收割用户的战场,而应聚焦对用户体验的关注和满足。走过了10年的“双11”,如果不能真正继续保持“互联网思维”,如果不对现有的促销模式与配套服务进行转型增效,消费者对各大电商平台“双11”运营套路的诟病与质疑,最终必将带来“质变”。

文/北京青年报记者 张鑫

编辑/樊宏伟