中国人民抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放斗争。在中国共产党倡导建立的抗日民族统一战线旗帜下,全体中华儿女同仇敌忾、众志成城。年轻学生告别学堂奔赴战场,用青春热血书写报国之志;知识分子放下笔杆拿起枪杆,以智慧学识点亮抗争之路……广大青年在全民族抗战的一场场战斗实践中磨砺本领,最终真正锻造成为烈火真金。

大事中练本领 香山樱桃沟镌刻下“保卫华北”的决心

走进中国人民抗日战争纪念馆,《为了民族解放与世界和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年》主题展览迎来大批市民。驻足在一二九运动的巨型浮雕墙前,1935年12月9日清晨的场景仿佛重现:数千名北平学子在中国共产党的领导下走上街头,“打倒日本帝国主义!”“反对华北特殊化!”的口号声穿越时空,依然振聋发聩。

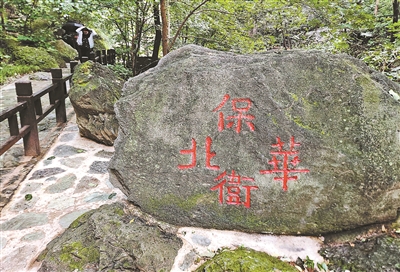

展览上,香山樱桃沟一块镌刻着“保卫华北”四个大字的巨石图片吸引着人们的目光,这块如今依然屹立在香山脚下的巨石,正是“中华民族解放先锋队”(简称“民先队”)锤炼抗日本领的有力见证。

一二九运动爆发后,如何维系青年人的革命热情、防止学生队伍瓦解,引发组织者的思考。为此,中共北平地下党组织和北平学联领导人姚克广、黄敬、蒋南翔等人组成“平津学生南下扩大宣传团”,从北平出发,用徒步方式深入河北固安、任丘等华北腹地,广泛宣传抗日救国思想。1936年,以宣传团团员为基础的“民先队”在北平师范大学成立,这个以抗日救国为主旨的青年组织迅速向华北乃至全国辐射,在天津、武汉、广州等地相继设立分部。

1936年至1937年,“民先队”和北平学联在香山联合举办数次夏令营,北京大学、清华大学、北平师范大学等大中学校的青年学生纷纷来到这里接受集体生活的锻炼。樱桃沟山石上镌刻的“保卫华北”就为参加夏令营的学生所刻。

清晨,学生们爬山锻炼体魄;上午,听杨秀峰、黄松龄等教授讲授时事政治,分析抗战形势,时任总队长兼军事教官的白乙化还会给学生们阐述军事理论和军事战略;下午,在军事训练中,展开游击战、伏击战、攻防战、遭遇战的学习……

抗日战争全面爆发后,分布于各地的“民先队”队员奔赴抗日战场,汇入工农群众、八路军、新四军之中。中国人民大学历史学院教授王建伟在《光明日报》发表署名文章时曾这样评价“民先队”:全民族抗战爆发之后,经过一二九运动洗礼的队员们深入各抗日根据地开展武装斗争,真正实现了从“拿笔”到“拿枪”的身份转变,锻造与锤炼出一支高质量的干部队伍,为敌后抗战以及党组织的发展提供了新鲜血液与人才支撑。

正如毛泽东在《一二九运动的伟大意义》中所评价:“一二九运动是动员全民族抗战的运动,它准备了抗战的思想,准备了抗战的人心,准备了抗战的干部。”这场运动极大地促进了中华民族的觉醒,标志着中国人民抗日救亡运动新高潮的到来。

屹立在香山脚下的“保卫华北”巨石

创作中铸精神 知识分子以音乐激发抗战豪情

在全民抗战的洪流中,还有众多知识分子:我国著名造纸专家、48岁毅然投笔从戎的杨裕民,用自己的血肉之躯保卫祖国河山;音乐家麦新、曹火星等以笔为刀,以音乐为号角,在精神领域为抗战开辟了另一条重要战线,在创作中铸就伟大的抗战精神……

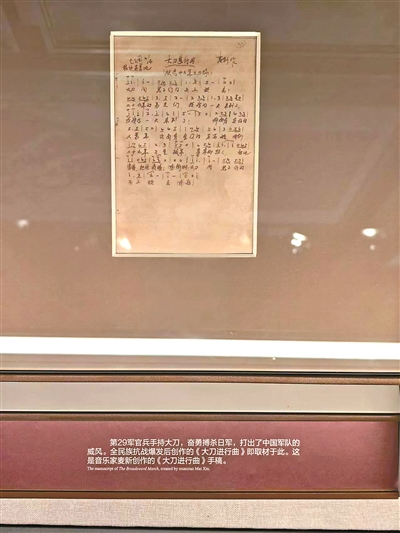

在中国人民抗日战争纪念馆的主题展览上,音乐家麦新创作的《大刀进行曲》手稿静静地陈列在展柜中,“大刀向鬼子们的头上砍去……”读着这些熟悉的歌词,那激昂奋进的旋律仿佛回响在耳边。在长城抗战中,第二十九军大刀队与日军生死搏杀的一幕幕仿佛就在眼前。

1933年1月,日军侵占山海关,长城抗战由此爆发。3月,日军袭占长城喜峰口第一道关口。第二十九军与日军爆发了争夺关口的战斗,为争取主动、消灭入侵之敌,第二十九军决定进行夜袭。当时,35岁的将领赵登禹亲选500名精壮士兵,组成大刀敢死队。将士们人手一把大刀,刀身长、刀头阔、刀背厚重、刀锋锐利、刀柄缠着红布,粗犷威猛。为争夺一处制高点,大刀队攀登绝壁,偷袭敌阵,生死搏杀,毙伤日军数百人。喜峰口战役极大地打击了日军的嚣张气焰,使日军在长城沿线的进攻受到严重挫折。

1937年,受第二十九军大刀队长城抗战英勇杀敌事迹的鼓舞,时年23岁、在上海参加抗日救亡运动的进步青年麦新,一气呵成创作出《大刀进行曲》。歌曲集中表现了中国军民对日寇的愤怒,以气壮山河的爱国情怀,吹响了抗战号角。同年8月8日,“国民救亡歌咏协会”在上海召开成立大会。会前,麦新指挥自发而来的各界群众第一次公开演唱《大刀进行曲》。随后,歌曲迅速传遍神州大地,成为令无数中华儿女奋起的战歌。

在北京市档案馆举办的“胜利烽火——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年京津冀晋蒙档案史料展”上,曹火星创作的歌曲《没有共产党就没有(新)中国》词曲手稿,以及其在歌曲创作地——房山霞云岭乡堂上村中堂庙的图片,同样见证着这位青年作曲家以音乐为武器,投身于抗日救亡运动的热血历程与坚定信念。

1943年,蒋介石抛出“没有国民党就没有中国”之论,曹火星在深入平西根据地开展抗日宣传时,对此深感愤慨,他以自己对党的热爱和对历史实践的亲身感受,创作出了《没有共产党就没有中国》(后更名为《没有共产党就没有新中国》)。这首歌曲借用当地民间流行的《霸王鞭》民歌形式,以质朴的语言、流畅的旋律,唱出了人民群众对中国共产党的衷心拥护和跟党走的坚定信念。歌曲一经问世,便迅速在群众中传唱开来,成为鼓舞全国人民坚持抗战的精神旗帜。

麦新、曹火星、冼星海……他们的作品像火种一样,点燃了民众心中的爱国火焰,凝聚起全民族的力量,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

《大刀进行曲》手稿在抗战馆主题展览中亮相

战斗中布奇兵 百战百胜的回民支队

在中国人民抗日战争纪念馆主题展览和北京市档案馆的史料展上,回民支队司令员马本斋与他所带领队伍的故事都赫然在列。1937年至1944年间,马本斋率领回民支队奋勇杀敌,经历大小战斗870余次,在广阔的冀中平原和冀鲁豫边区屡建战功。他们在战斗中不断摸索,锻造出见招拆招的“十八般武艺”,“推磨”“牛刀子钻心”“引蛇出洞围点打援”等战术都是其中的代表。毛泽东更是称赞马本斋带领着一支“百战百胜的回民支队”。

1940年的康庄伏击战尤为著名。当时,马本斋提前隐蔽在衡水城北的伏击圈内,待敌军车队缓缓驶入,他一声令下“打!”战士们便如猛虎般奋勇出击。此战我军以零伤亡,歼灭日伪军上百人,缴获大批武器,“引蛇出洞围点打援战术”还被列入抗日军政大学的教学案例。

回民支队的赫赫战功绝非偶然,而是在实战磨砺中铸就的。他们在每一场战斗中,不断学习如何精准把握战机、巧妙利用地形,并在艰苦环境中保持高昂斗志。1943年的八公桥战斗中,马本斋提出“牛刀子钻心”战术,回民支队如同一把利刃直插敌军总部。战斗打响后,喊杀与枪炮声交织,火光映红夜空。革命战士们一举攻克八公桥,让回民支队成为令日军闻风丧胆的抗日劲旅。这些宝贵的实践经验,不仅成为回民支队克敌制胜的法宝,更成为其他队伍战斗时可直接借鉴的宝贵指南。

中国人民抗日战争的伟大胜利,为中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴确立了历史转折点。在全民族抗战的大旗下,大批青年军人、青年学生、青年知识分子与社会各界一道,将满腔抗日热情化作磅礴力量,如潮水般汇聚成波澜壮阔的抗日洪流,共同奏响了与民族命运同频共振的时代壮歌。正如朱自清在《这一天》中所慨叹:“从前只是一大块沃土,一大盘散沙的中国,现在是有血有肉的活中国了。”

·故事·

平西情报交通联络站奏响隐蔽战线凯歌

在漫长的抗日战争中,除了枪林弹雨的正面交锋,还有一种潜伏于暗处的斗争,这条战线被称作隐蔽战线。1937年北平、天津沦陷后,中国共产党在城市中的工作只能以秘密状态进行,但对于抗日根据地来说,优先获取准确情报至关重要。

京西门头沟妙峰山,是距离北平最近的一座千米高山,当年地处晋察冀革命根据地的前哨。在战争年代,作为华北地区的重要情报联络枢纽,在此建立起的平西情报交通联络站发挥了巨大的作用——秘密电波在此收发,情报在此接送,物资在此转运。从1939年至1949年近10年里,平西情报交通联络站的秘密电波从未中断,这条隐蔽战线胜似百万雄兵,为晋察冀根据地的建设、抗战胜利和北平解放作出了重要贡献。

平西情报联络站纪念馆就坐落在妙峰山脚下。抗日战争时期,平西情报站最重要的任务之一,便是建立大功率地下电台,及时向上级报送重要情报,同时保持与北平城内的电讯联络。1941年秋天,党组织派共产党员王文携带电台到妙峰山以西游击区负责情报工作。这里是日伪所谓的确保北平重点地区,日伪军经常进山“扫荡”,王文和通讯员只能将电台设在妙峰山附近的一个山洞里。白天,他们头戴毡帽,腰扎麻绳,脚穿厚底山鞋,扮作正宗的山区农民,和群众一起干农活;到了夜晚,便在山洞里收发电报。

除了通过秘密电台架起抗日根据地与北平城内的空中联络网,平西还开辟了一条条秘密交通线,使大批爱国青年、革命志士和国际友人得以从这里往来于根据地和敌占区。其中,燕京大学国文系主任、教授董鲁安,英国电讯专家林迈可等,都曾经由这些秘密交通线,经平西前往晋察冀军区参加抗日工作。

如今,纪念馆静静矗立在妙峰山脚下,无声地诉说着那段隐蔽战线上的峥嵘岁月。尽管一条条隐蔽战线已成为历史,但其中蕴含的忠诚、坚韧与奉献精神,永远激励着后来人。

革命播火者崔显芳燎原京西薪火传

在京西大地上,有一个名字铿锵响亮——崔显芳,他被称为西山深处撒播革命火种的第一人。作为门头沟第一位中国共产党党员,他在自家小院办起学校,建立起京西山区第一个党支部,发展了一批农民出身的知识分子党员,培养出大批革命干部,他以无私无畏的奋斗与牺牲精神,让革命火种在深山燎原。

崔显芳在上海求学期间加入中国共产党。1924年,怀揣着共产主义理想,他回到家乡门头沟田庄村。崔显芳深知,要想革命成功必须开启民智,而办学、讲学正是最好的途径。1926年,经四处奔波与多方面努力,田庄完全小学得以创办,他亲任校长。课堂上,他既教启蒙知识,更讲《共产党宣言》《呐喊》等进步著作,将学校打造成播撒革命真理的阵地。

1932年,崔显芳创立中共田庄高小支部,这是京西山区最早的党支部;次年,中共宛平县委正式成立,成为当地党建史上的里程碑。学校办学屡遭破坏后,他又以“一元春”药铺为掩护,借行医之名继续从事党的秘密工作。

面对山河破碎的危局,崔显芳发动群众投身抗日洪流。1932年秋,他组织田庄高小师生与“农会”会员百余人,手举火把举行游行,高呼“反对内战,一致抗日”,夜色中“火龙”蜿蜒峡谷,成为京西革命史上著名的“提灯会”。这次斗争让广大山区农民受到革命洗礼,更让革命意识在山区悄然扎根。

大旱之年,当局苛捐杂税不减,崔显芳发动数百农民组成请愿团,迫使当局停收赋税;得知矿工被“关门锅伙”盘剥,他变卖自家四亩良田,联合党员群众筹款,成功解救200多名矿工。这些矿工中,不少人后来加入地下党,投身革命事业。

1934年7月,崔显芳与赵曼卿(赵明鉴)、魏国元因涉嫌“通共”“私造军火”等罪名先后被捕。经组织营救,崔显芳获释,但因在狱中遭到残酷迫害,出狱仅12天即与世长辞。临终前,他已无法言语,只能用手指在儿子掌心比画“跟党走”——这三个字从此成了崔家世代相传的座右铭。

如今,崔显芳的精神依然在延续,京西山区中共第一党支部纪念馆、崔显芳烈士纪念馆和故居、雁翅镇烈士纪念碑、崔显芳烈士纪念碑,作为“跟党走”的教育基地,见证着这位播火者用生命点燃的革命之光,永不熄灭。

文/北京青年报记者 王薇

摄影/北京青年报记者 袁艺

编辑/刘忠禹