展览:不止于白:中国德化白瓷展

展期:2025.7.16-8.17

地点:清华大学艺术博物馆

德化,这座位于闽中戴云山脉之间的千年瓷都,自古便是“泥与火”对话的舞台。清华大学艺术博物馆“不止于白——中国德化白瓷展”共展出90余件作品,既有延续传统技艺的经典之作,也有尝试当代表达的新锐作品,构建出一种兼具质感与诗意的陶瓷叙事。

立体式的白

策展框架有意塑造历史纵深感和多维视角。首先,展览的时间跨度从德化辽田尖山窑的起源,至宋元明清、近代及现当代,全面梳理德化陶瓷从古至今的发展脉络,构筑起一个横跨数百年,融合历史、艺术与产业的立体图景,使观众得以一览德化陶瓷的演变轨迹。

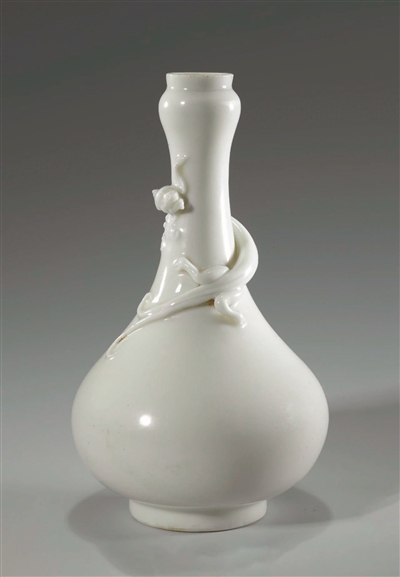

象牙白蟠龙瓶 明代

展览第一单元“日用之美”展示德化作为福建重要民窑的独特发展脉络,这一单元的展品主要涵盖民间生活用品,除白瓷之外更有青花、五彩等品类,体现德化窑口产品的多样性和包容性。德化窑不仅扎根日常生活,还积极开拓海外市场,展览介绍了其大宗瓷器出口的历史轨迹,尤其是面向东南亚与欧洲的贸易,这在中国瓷窑中并不多见。这种兼顾内外的发展策略,为今天德化陶瓷产业定位和转型提供了现实启示——回顾传统不仅是文化记忆的保存,更是为现代产业发展提供宝贵经验。

白釉螃蟹洗 明代

展览通过“古与今”“器与形”“艺与用”的线索,将日用、陈设、外销、当代艺术等多重交织的价值维度编织为一个立体式的“白”,为观众提供了透视陶瓷文化复杂性的路径,引发对传统工艺与现代设计关系的进一步思考。

不止于白色

“白”并非简素单薄,恰恰相反,它表面平静,内里丰盛。“中国白”最早源于明代德化白瓷传入欧洲后所获得的美称,因其洁白温润、光如凝脂的质地而得名,并成为德化白瓷在世界陶瓷史上的标志性符号。随着时间推移,德化白瓷不仅作为商品走向世界,“中国白”逐渐内化为德化陶瓷的象征,既代表一种极致的白瓷工艺,也承载着地域文化与身份认同。这种“白”所承载的,是一种东方匠人精神的缩影,在无声中讲述中国人对于器物、身体、日常与信仰的深厚理解,是千年来中国人玉、洁、简、静的东方美学理想。

青花灵芝纹盘 “泰兴号”沉船 出水瓷器 清代

然而,“中国白”并非探索的终点,“不止于白”展览正是对此的回应与延伸。德化陶瓷本就不止于白色,德化白瓷之白也包含了多种釉色层次、光泽质感与肌理变化。“不止于白”意味着一种超越颜色之上的深度判断。正如此次展览的策展人、清华大学美术学院陶瓷艺术设计系杨帆所说:白,不仅是材质的颜色,更是不断被更新、演绎与完善的审美体系:在工匠手中,它是精准而细腻的色泽手感,在美学中,它是一种留白的智慧,引导我们进入更开放的感知与想象空间。“白”成为一种质感的哲学,一种审美的信仰,甚至是一种凝练、克制、返本归真的人生观。

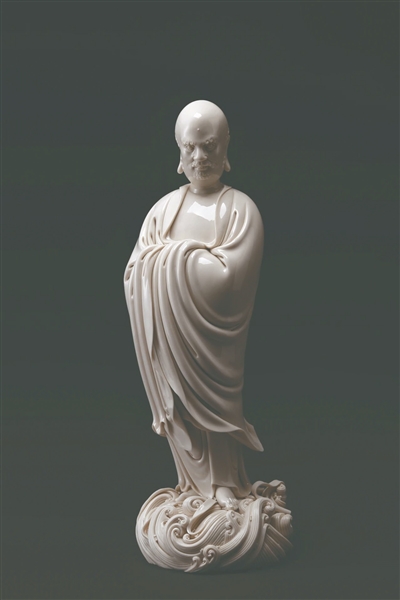

达摩立像 兰全盛

在此意义上,“不止于白”既是对传统标签、文化意象的延展,也是对德化陶瓷精神的深入发掘,体现出从器物到思想、从形而下到形而上的文化跃迁。

以白衬白

展览并未将白瓷简单作为静态物品来呈现,而是试图通过空间布局与语义编排,唤起“器—人—境”之间的共鸣。在图像泛滥、色彩喧哗的视觉时代,我们习惯了浓墨重彩的感官刺激,但此次展厅空间设计大胆采用“以白衬白”的思路,主调为纯净的白色,配合大面积光影处理,这样的视觉策略有助于展示白瓷细腻的色调差异、釉质质感和肌理变化,尤其是在干净明快的背景下,观众能够更敏感地察觉到展品上的凹凸起落、胀缩纹理、海水侵蚀痕迹等细腻变化。

“留白”是对白瓷本体的尊重,促使观众在沉静中体察白瓷之“白”的多重层面,以“白”的无声之力,唤醒观众久违的沉静与体察。以白衬白的设计策略也显示出一种姿态:以器物之“慢”对抗世界之“快”,以沉静之“白”回应内心之“躁”。

探索从未中断

新中国成立以来,德化白瓷的探索便从未中断:初期,德化国营瓷厂开始转向以劳动人民为创作主题;至出口创汇时期,作品造型与装饰设计逐步迎合西方生活方式,体现国际审美对传统白瓷的重新塑造;改革开放之后,白瓷成为国宴和国礼的重要载体,象征着国家形象和文化软实力,展览通过大量实物和资料展示这一身份转变过程。

极彩文关公 连紫华

时至当代,对白瓷艺术的探索更加多元。展览中多位青年艺术家的作品,无论在观念表达还是材质运用上,均显示出较强的探索意识:以苏献忠为代表的陶艺家强调极简观念与工艺极致,李璋高在传统题材上融入现代手法,兰全盛追求摹古技艺的顶峰,连紫华和郑雄文则扎根民间信仰,在白瓷基础上拓展彩绘艺术。他们将传统白瓷语言与现代美学相结合,在审美之外也表达着当代青年的文化态度。这些实践提醒我们:文化传承不是重复、复制,而是对上一代人智慧的重新编织与主动回应。

纸 苏献忠

“不止于白”展览打破了人们对白瓷的固有认知,呈现出一个历史与当代交融、传统与创新对话、生活与艺术共振的丰富场景。德化白瓷不仅是瓷器工艺的代表,更是文化符号与国家形象的重要载体,它连接着历史的记忆和当代的创造,构筑起一个复杂多元的文化生态。未来,如何继续发掘白瓷的文化潜能,推动传统工艺与现代设计的深度融合,将成为德化乃至中国陶瓷艺术发展的重要课题。

文/金思昭

供图/清华大学艺术博物馆

编辑/李涛