1990年代,山东画报出版社的《老照片》丛书畅销,《老房子》《老广告》《老漫画》《老家具》之类的图册随之星火燎原,俨然已成“老”字当头的出版产业链。彼时我在《深圳商报》主编《文化广场》周刊,未能免俗,见“老”心动,不仅自己追买“老”字头新书,还热衷于在周刊版面上编配老照片。

“老照片 新观察”写成了当红专栏

1995年9月3日的《文化广场》创刊号上,“新语林”版我选的是1945年伦敦街头华侨游行庆祝抗战胜利的图片,“读书人”版则专设了一个“书乡梦影”专栏,用来选登旧时书店风景与昔日读书场景,首次亮相的是五六十年前厂甸新华街的旧书摊。又半年,干脆就开设了一个“老照片 新观察”专栏,请当时在深圳青年杂志社任职的诗人邓康延主理。我把手头的老照片图集《图片中国百年史》和《摄影中国》等塞给康延,请他每期在书中选一幅图片,配百余字的“观察心得”,可解读照片而不紧贴照片,在“老”与“新”之间做文章,给图文之间注入新张力。康延的文字情绪饱满,语言感性,诗意与锋芒齐备,金句与新见纷出,很快就把“老照片 新观察”写成了当红专栏。

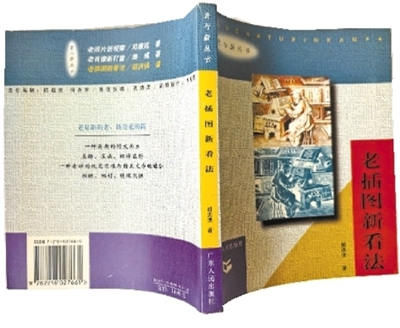

一年之后,广东一家出版社的责编大姐就来深圳组稿了。她希望“老照片 新观察”结集出书,但又觉得单出一本,有些单薄,最好能策划成一套丛书。我责无旁贷,接盘干活,按“老照片 新观察”的路数,顺势起了个“老与新”丛书之名,然后扩展选题,由深圳著名藏书家姜威写《老肖像 新打量》,我写《老插图 新看法》,还想了一句广告标语:老是新的老,新是老的新。

前不久翻查资料,竟然找出了几份与“老与新”丛书有关的“文献”:一篇我起草的“老与新”丛书策划案,包括书目、体例、提要、特色与宣传文案,一份出版合同,以及一张用于新书推广的招贴海报。其中有个“成语”频频出现——图文互动。

确立一种新型的图文关系

图文互动是我当时从境外出版物上学来的新说法,曾刷新了我对图文关系的认识,从此不再把插图看成是文字的配角。我很庆幸当年我欣然接受了这样的观念,不仅在“老与新”丛书策划案中发挥一通,在《老插图 新看法》自序中,讲的也是图文互动:

“写这本书时,我像一个爱管闲事的妇人,看不惯插图在书中的附属地位,一心想把她从文字的包围中解救出来。我不知我的目的达到了没有,但我依然觉得应该为确立一种新型的图文关系而努力。图像时代的图文关系应该有这样一种:图与文似乎是在精神恋爱,但其中张力无限,魅力无穷;或许竟凭空营造出一个空间。”

写出有点意思或趣味的“新看法”

现在我们可以很容易买到各类名著豪华插图本或书籍插图专集,研究插图画家和插图史的著述也不稀缺。不过,1997年那会儿,我误打误撞接下写《老插图 新看法》的任务,还要专门讨论西方书籍插图,而书店里能让我参考的书实在不多。除了一两种《外国插图选》和一部当时刚出的《神曲插图选》可供采撷,其他就只能在《大美百科全书》和自己收集的外国文学作品中译本中东拼西凑了,结果选出来的插图风格过分多样,印制的清晰度也大打折扣。

《外国插图选》是浙江人民美术出版社1980年版的旧书,我都忘了是在哪里把这本书领回家的。我从中选了狄更斯小说的插图,但真正让我惊讶的,却是一位叫做罗诺尔·巴尔福特的画家为《鲁拜集》画的插图。所惊有二:其一,这本插图选本一共选辑了两百多幅插图,而《鲁拜集》插图一种就选了二十多幅,足占十分之一;其二,《鲁拜集》是何方“神书”,书上没说,我也一无所知。许多年后,我开始搜集各种版本的《鲁拜集》。直到读到吴伟编的《〈鲁拜集〉插图选》,我猛然想起其实我早和《鲁拜集》插图有过一面之缘了。这场书缘结得有些歪打正着。

仅仅找图已经困难,而为了写出有点意思或趣味的“新看法”,我还得在群书中找故事。从艺术史专业讨论插图,我不敢;抛开插图去采撷趣闻写随笔,又背离了自己选定的“图文互动”之路,所以,某幅插图之里外前后有没有故事可写,是我写作此书的重点所在,也是我找图选图的痛点所在。《外国插图选》开头五幅插图都是肯特作品,我很喜欢。他对光的放射处理,黑白对比鲜明的形象,阴影的浓重表现手法,简单洗练的构图,以及充满画面的力量感,真有让人过目不忘的魅力。无奈我当时找不到故事,只好舍弃。所幸我当时置办了一套《大美百科全书》,为了补课、选题与找图,我把30卷精装“大美”从头到尾翻了一遍,总算按时交稿。

旧札重温别有滋味

转眼是1998年盛夏,姜威、邓康延和我一起去广州,找到广东人民出版社责编大姐的办公室。她在那里等我们,说是新书已经印出来了,让我们去看看,然后一起吃饭。我至今记得我看到新书时的兴奋,以及兴奋的迅速消失,以及随之而来的沮丧。

没想到印书用的纸非常之薄。我说:“这哪里是图文互动?都成了图文互透了!”康延急得说话更加磕磕巴巴,反反复复强调一点:“要重印。”姜威则在一旁一根接一根地吸烟,阴沉着脸说:“书印成这样,一本也卖不出去。”

我们的态度如此恶劣,责编大姐一边哽咽一边反复解释说,印刷厂用错了纸,1.5万册书都印出来了。重印是不可能的了。“只好用克数高点的好纸,给你们每个人印100册,其中毛边本印多少册你们自己定。”编辑有编辑的难处,我们理解。

编印“老与新”丛书,姜威最起劲,制作毛边本的主意也是他出的。书印出来后将毛边本分头签赠京沪杭等地文化名家“指正、存览”的活,也由他一手操办。他开了一张赠书名单,我们恭恭敬敬,依次照录,亲笔手写,签名钤印。名单中有我见过面的,比如黄裳等上海一批老先生,也有当时虽无缘见面却久闻大名的,如北京姜德明诸先生,也有些名字我从未听闻,至今也没见过。书于1998年7月初寄出,到7月下旬,各地的回信就纷纷到了。

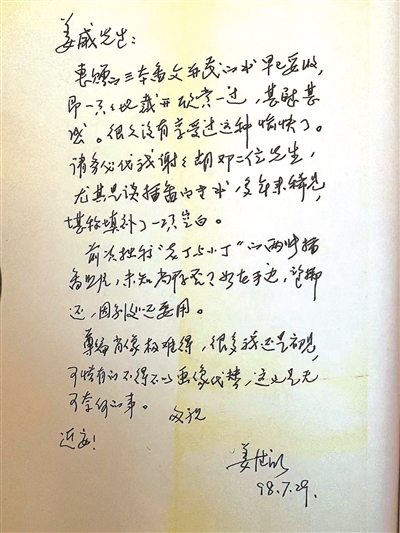

前几天我找到了黄裳、姜德明两位先生给姜威回信的扫描件。旧札重温,别有滋味,尤其写信人与收信人都已离世,思之能不怅然。

黄裳先生在信中说:“承远道见赐新著并洪侠先生插画册,甚谢。毛边本久不见,我过去出书必嘱留毛边本若干册,近亦久不做此想矣。尚希能有续编,甚盼。近重印《榆下说书》已成,不知您曾有此书否?奉上两册,另一册乞分致洪侠先生。”信中所说《榆下说书》,是指北京三联版1998年5月重印版,与我们这套“老与新丛书”可谓同年同月生。因赠书而得黄裳先生回赠签名本,我这是唯一的一次。

姜德明先生很喜欢这套书,他在信中说:“惠赠的三本图文并茂的书早已妥收,即一页页地裁开欣赏一过,甚慰甚感。很久没有享受过这种愉快了。请务必代我谢谢胡邓二位先生,尤其谈插图的专书,多年来稀见,堪称填补了一项空白。”有姜德明先生这样的藏书大家说我的《老插图 新看法》填补了一项空白,当年我逢人就显摆,得意了好几天。

写到这里,忽生一念:或许我可以着手新编一版《老插图 新看法》:“老插图”部分,以我这些年收藏的插图原版书或出版社新近复刻出版的插图作品集为基础,升级、优化书中百多幅插图,该替换的替换,有彩图的用彩图;“新看法”部分,可为旧文字做新笺注,或订正文字与事实,或补充最新读书所得;开本也要扩成小16开,用纸当然不能再出错了,而且,纸不仅要厚,还要有艺术的纹理和岁月的色泽……

文/胡洪侠

编辑/周超