◎范玮丽

大有醍醐灌顶之感

搬家无疑是件费心费神费劲费力的事,至少对于经历过多次举家搬迁的我是发憷的。但搬家迫使你不得不去清理陈年旧物,这于好念旧怀旧的我又是一个不可多得的重温故旧的机会。

2019年春天又一次搬家,我在一堆来往书信中发现一个密密麻麻写满了小字的圣诞卡片和一张照片,顿时勾起许多往事,心生怀念。

卡片来自朱莉,我的第一位美国教授。

作为“文革”后的第一届英语语言文学专业的大学生,我们的教材和老师的授课方法仍然囿于政治挂帅、阶级分析的窠臼,是朱莉教授的文学课让我第一次从人文关怀、人性探索的角度赏析文学作品,大有醍醐灌顶之感。

至今记得两篇令我印象深刻的短篇小说:一是美国当代作家厄普代克的《分居》,一是英国现代小说家D·H·劳伦斯的《马贩子的女儿》,我也从此喜欢上了这两位作家。待我日后有了自己的书房和藏书,最先收藏的书籍就包括许多厄普代克和劳伦斯的作品。

当然,朱莉教授也时常是我的念想,尤其是不再为创业、生存疲于奔命,有闲读小说之后。依稀记得朱莉教授是从美国的威斯康星大学到中国教书的。于是借助于谷歌搜索的便利,我开始在威州的几所大学网站搜索朱莉教授。1998年,我从威斯康星大学史蒂文分校英文系教授的名单中找到了朱莉的名字,并通过英文系办公室得到了朱莉教授的邮箱、电话,终于重新与她建立了联系。

1999年4月在我家的聚会,前排右二为本文作者

充满了欢声笑语

我所居住的芝加哥北郊毗邻威斯康星州,距离史蒂文只有200多英里。经过一番策划,我们于二十世纪最后一个春天举行了一个小聚会。

芝加哥经历了漫长的冰天雪地,草木抽枝吐绿。七八个昔日同窗从四面八方聚集寒舍(最远的来自德国),朱莉教授则从史蒂文驱车南下,前来与她20年前的中国学生相会。

这次聚会拉近了我俩的关系——当年的师生变为朋友。我们不仅会相互交流喜爱的作品,也会相互倾吐内心情感。最令我难忘的是,单身38年的她在年过花甲之后恋爱了!那是2002年春夏之交,朱莉给我打电话,言谈中喜不自禁,说想不到这把年纪还能再谈一次恋爱。

2003 年10 月朱莉和乔新婚旅行时留影

本文开头提到的圣诞卡中夹着的照片正是朱莉和丈夫乔,两人肩靠肩,面贴面,背景是一艘古老的三桅帆船。朱莉在照片背面写着:“2003年10月:新婚夫妇!”粗体的惊叹号凸显新婚的喜悦,我由衷地为她高兴!

朱莉和乔婚后把家安在北卡的威弗维尔。我若给朱莉打电话,常常是乔先接电话。第一次他装作不认得朱莉,令我一头雾水,以为拨错了号码,赶紧道歉,却又听得电话另一端一阵朗朗笑声。朱莉拿起电话,边道歉边解释说乔极好开玩笑。后来我便习惯了乔的幽默顽皮,不会被他唬住。同时也能想象独居几十年的朱莉,如今的生活一定充满了欢声笑语。

退休加上新婚,越发使他们的晚年生活青春焕发,多彩多姿。他们游历了北欧、西欧,还在三峡大坝合龙前游了长江三峡。后来二人又驾车横穿美国,从黄石国家公园到新墨西哥的火山岩雕保护区,驱车6000多英里,领略美国大地风光!

朱莉喜欢写作,把旅行见闻写了游记,与我分享。还告诉我,她在当地的老年社区中心为大家讲文学课。如此丰富的退休生活,好生令人羡慕!

2007年暑期,我回到美国后与朱莉通话(我旅居北京期间,每次返美都会与朱莉通电话),方知乔已被诊断罹患肾癌。他们频繁出入医院,而且化疗、放疗,也让乔烦躁易怒,两人有时难免口角。

我不禁感叹生命无常。

2007年,正值高考恢复30周年,我们英文专业的三个班于2007年岁末组织了一个“77级30周年聚会”——来自世界各国的三四十个同学重聚母校,拜望老师,叙旧言新。原本想参加聚会的朱莉因为乔的身体状况无法脱身,为我们发来了一封贺信。

不觉悲从中来

2008年元月20日,我收到朱莉的邮件,告知乔已于四天前去世。她把乔从临终关怀医院接回家里,让他在熟悉温馨的环境中度过最后时光。“尽管乔已经很虚弱,我认为还是应该让他回到熟悉的环境。”朱莉告诉我。最后的几个小时,他们相拥躺在床上,音响播放着安德烈·波切利美妙的男高音;床对面的墙上挂着朱莉1981年从中国带回的花鸟国画……

朱莉还说,乔留给她许许多多美好的回忆,越是独处时越能深切地体会他们的情感;她要写写乔。

他们短短五年的婚姻,好似一生,地久天长;短短五年,他们经历丰饶,情感深厚,共同面对生死;短短五年,留下一个记忆的金矿。

不知朱莉打算写乔的计划是否完成了,突然之间,我真想读读朱莉写的乔。

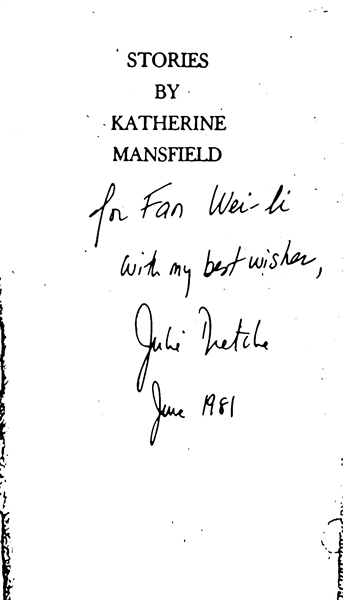

朱莉离开中国前送我的书和她的赠言——这是我拥有的第一本英文原版书

屈指算来,居然又有十年没有联系了。记得五年前刚刚搬回美国时,曾试图通过电邮取得联系,但原先的电话、电邮都已取消。我猜想朱莉也许在丈夫去世后又搬家了,待有闲时再寻找吧。这一“待”竟又是五年!不禁感慨时光飞逝!

于是我立马谷歌搜索,没费多时便搜到了朱莉教授的最新住址。

于是又立马挥笔疾书,写满了一个卡片的正反两面。

卡片寄走,我便盘算再过几天可以收到朱莉教授的回复——我提供了手机号、邮箱地址,心想再次恢复联系、保持联系应当轻而易举。

然而,然而……

一周后,谷歌邮箱里收到一封邮件,来自朱莉的儿子。我心头一紧,预感不妙。打开邮件,得知朱莉已于三年前去世,而且去世前深受阿尔茨海默症困扰。

不觉悲从中来,懊悔没有及早联系朱莉。悲悔之余,无限感念跟着朱莉读文学的日子。

是朱莉,让我第一次领悟到文学的真正意义;是朱莉,教会我从文学中窥探人性,了悟生命;是文学为我打开了一扇扇窗户,让我从阅读中神游大千世界,领略各色人生;从阅读中提升反思自省的觉悟;从阅读中扩大悲悯苍生的胸怀。

回味40年的师生情,我从书架上分别找到厄普代克和劳伦斯的小说集,重读了《分居》和《马贩子的女儿》。

合上书本,心中一阵隐痛,泪眼模糊——是因为那笼罩着梅蒲尔夫妇“分居”的惆怅与纠结?还是因为“马贩子的女儿”的生存困境以及她在绝望中抓住的爱所带来的一丝救赎希望?是因为与朱莉的不辞而别,阴阳相隔?还是因为自己的一再等待终成为时已晚的懊悔?还是……

我不知道,也不追究,只想对朱莉道一声,谢谢!

编辑/韩世容