年近60的李辉喜欢开车,女儿“出事”以后,他却一度快忘了要怎么开。

2015年至2017年,他陪患有抑郁症的女儿坐绿皮火车从任丘进京看病——任丘市是河北省沧州市代管的县级市,距离北京约150公里,但每日进京的火车只有两班。由京回任丘也不便利,只能在北京过夜。那时他经常恍神、脑里“断片”,不敢开车往返,怕出车祸。

2015年初,他的女儿小冉快大学毕业,她在一次关于出国的谈话中告诉李辉,自己童年时遭遇熟人性侵。

说出秘密后,她进入了封闭自我的状态。

李辉和妻子几乎是哄着她去看心理医生。经过漫长的治疗,2017年5月,小冉告诉父亲,性侵害她的是与父母同在石油系统工作的好友岳某金;同年11月,她选择报警,但作为刑事案件,它已过了追诉期。

李辉仍奔走在试图让岳某金付出代价的路上。2020年,他转而对岳某金提起民事诉讼。今年11月,任丘市人民法院认定岳某金的性侵行为对小冉患有的精神障碍起主要作用,需赔偿小冉30余万元。

近一年,由于民事诉讼进程顺利,李辉的情绪好了些。他又开着自家的车四处转悠,想重拾晚年到处旅游的梦想,好像一台熄火的车重新启动。但愧疚萦绕着他,他很难回到从前。

“我们犯了这么严重的错误。”他说。

找证据

2017年5月,小冉告诉李辉,性侵害自己的人是岳某金。

知道了这件事,李辉去联系岳某金的妻子,要岳的电话号码。他说,自从岳某金调去北京工作,两家已经好几年没联系。

是年5月9日,李辉独自到岳某金的工作单位,和岳某金一起,等岳的妻子从外地赶回来,打车回岳某金的家,谈这件事。

李辉拍摄了一段视频记录了当时的对话。他向记者出示的视频约55秒,画面不时抖动;岳某金坐在自家一张大理石桌边,岳的妻子质问丈夫:“多大的时候?”

“小时候、初中以前吧。高中以后没见过。”岳某金回答。

“你怎么做出这样禽兽不如的事情啊!他们是我们的朋友啊!”视频中,岳的妻子愤怒地逼问。

“我等着抓呗,坐牢去。”岳某金低着头,“做错了,自己承担责任。”

小冉的代理律师万淼焱对记者说,拍视频那天,李辉一直在劝说岳某金自首,“他们和岳某金两口子原来是好朋友,对他俩还有人性善的期望。”

这段视频成为日后将近四年的司法程序中一份关键的证据。李辉去岳某金家之前就已经想好了,要录音录像,“这是常识”;而且,无论对方承不承认:“我们都不会放过他。”

2017年5月24日,李辉又上了北京,这次和小冉的舅舅一起,因为:“上一次都录过像了,怎么没什么说法了呢?”

他们在岳某金的工作单位附近等到了他。李辉回忆,他们先和岳提性侵女儿的事,岳某金不承认;李辉捡起马路边的一块碎砖,砸中了岳某金的手。

他们录制了第二段视频。岳某金独自坐在路边,对镜头说:“我摸到她下面了。”

“具体哪里?”李辉问。

“阴部。”岳某金答。

“你有妻子,还有女儿,你为什么不去摸!”李辉骂他。

涉及自己的女儿,李辉很难启齿去提性。岳某金在视频中只承认了“摸到”,没提生殖器,李辉也没再追问。

万淼焱表示,作为证据的原视频更长,还有谈话录音。

两段视频后来成为报案的证据之一。2017年11月,李辉和妻子陪着小冉去警局报案,称:在小冉幼时,岳某金曾多次猥亵她;到她十一二岁,岳某金曾两次对她实施强奸,一次在岳家东屋的主卧室里,一次在岳某金的办公室桌上。

虽然后续公安机关补充侦查、李辉又多次申诉,但上述视频中未提及生殖器及插入行为,河北省三级检察院均认为,岳某金犯猥亵儿童罪事实清楚,证据充分,而构成强奸罪的证据不足。

小冉在2017年报案中陈述,岳某金最后实施犯罪的时间是2004年,当时,对猥亵儿童罪表述有所修改的《刑法修正案(九)》还未出台。

此前《刑法》中规定,猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑,追诉期五年,若聚众或者在公共场所当众猥亵儿童,处五年以上有期徒刑,追诉期十五年;2015年11月施行的《刑法修正案(九)》进一步规定,“猥亵儿童多人或者多次的”“造成儿童伤害或者其他严重后果的”或“猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的”,也处五年以上有期徒刑,追诉时效延长至十五年。

根据“从旧兼从轻”原则,2015年出台的刑法修正案不得溯及既往,于是该案追诉期仍是五年。这意味着,即使法院认定猥亵事实成立,也无法追究岳某金的刑事责任。

而另一边,岳某金一直否认自己在视频中说的是真话。

他本人拒绝接受记者的采访。他的代理律师周密对记者说,第一次,李辉将岳某金“堵”在家中,用携带的擀面杖殴打了他,导致岳某金在视频中没戴眼镜;岳某金一方对此没有证据。而第二段视频拍摄前,李辉将岳某金的手打成骨裂。他据此认为两段视频作为证据欠缺合法性。

李辉用碎砖砸岳某金的手指一周以后,2017年5月30日,岳某金向北京市海淀区公安局报案,指控李辉殴打自己,并威胁要伤害自己的女儿。

当年6月,岳某金给李辉打电话、发短信,约他到北京再谈一谈。

李辉说,当年的6月16日,他刚到岳某金的办公单位大楼,就被警察铐走。岳某金提交了绝不调解,要追究李辉刑事责任的申请。

他在看守所里待了二十多天,海淀区检察院最终决定对他不予起诉。

与系统的距离,与女儿的距离

李辉从前以为,自己是一个知识分子,“进去”令他感到非常难堪。他忘记手铐是拷在前,还是拷在后,只记得“手铐很凉,很紧”。

在女儿说出“性侵”之前,李辉就病退了,他曾是华北油田的一名工程师。

在任丘市街头,四处都是“钻探”的字样,医院和中小学也都挂名“油田”,有的单位至今不属于事业单位,还归中石油管理。上世纪七十年代展开“华北石油大会战”,很快各地的油气人才涌来。

李辉是上世纪八十年代分配到油田的大学生。他回忆,刚开始觉得挺新鲜,但很快感到生活在一个过于完备的系统有些憋闷。油井工程事务繁忙,一般走不开,不敢请假出去;身边所有的朋友都与石油有关。甚至,连交友也是分圈层,七十年代来的,“大庆油田的职工一起玩,新疆的职工家属一起玩”。李辉这样的后来者时不时有点“落单”的感觉。慢慢地,一些“无根无系”的人也聚拢到一起,李辉又找到了些许安全感。

当年与邻里街坊即便不能说完全认识,也都属于同一系统,彼此的部门都熟,尤其他们那一带连片的分配房,多数住的是理工科出身的知识分子,一起在油田上班的。

“嘛儿去啊?”他下班回家,路过宿舍附近的篮球场、羽毛球场,常有同一系统的同事们喊他、招呼他。

到了围着孩子打转的年龄,李辉夫妻俩对附近与小冉年纪相仿的孩子,连带着他们的家长,都很熟。包括岳某金夫妇和他们的女儿。

在李辉这样运动型的人眼里,岳某金是安静腼腆的、几乎有点潦倒的人。

岳某金总是低头走路,招呼他,会抬头殷勤地笑一下。当初,李辉只是略微觉得他有点磕碜——去菜市场买菜、在楼下买西瓜,为了几毛钱不依不饶。平时,他给老婆管得挺严,有一回裤子拉链没有拉上,老婆看见了,隔着老远喊他、骂他。

李辉和岳某金因为都不是本地人,相对走得近些,两家偶尔带着孩子一起吃饭和玩耍,两个女孩一度玩得挺好。

小冉那时学习成绩好,在学校里总当班干部。李辉记得她在饭桌上说,有调皮的男生把女同学惹哭了,她要去“管理”他们。李辉打趣她:“你可真忙啊!”

小冉十二三岁,逐渐就不和他们说话了。李辉以为那种沉默和冷淡叫“青春期”。

他能想到与女儿“破冰”的办法,就是给女儿讲物理题。李辉想,女儿不会的题,给她一讲,她不就会了么?这不是解决问题么,女儿肯定是听自己的。

他又觉得,孩子、尤其女孩的事,男人不应该多参与,应该有一种合适的距离感;妻子会和女儿交流多些。

有天吃饭,李辉的妻子提议夏天到了,给女儿买个裙子,女儿不愿意,说只想买一条休闲裤。他们为这个问题拗了一会儿,只能依从女儿。

女儿读了大学,一两个月给家里打一次电话,打了十几分钟,也就挂了。李辉记得,女儿有一回给家里打电话说:“学校里有人自杀了。”她提了提,没有评论,他当时没往心里去。

女儿得了抑郁症

小冉快毕业时打算申请出国念书。李辉回忆,2015年初,有一天他们聊到深夜。他和妻子表达对女儿一个人出国留学的担忧,“希望她好,又担心很危险。”

小冉突然情绪爆发,大声哭诉:“都是因为你们!知道我有多痛苦吗?我小时候被人家伤害过,不是猥亵,就是性侵!”

问起这件事,李辉这样比喻:“就像你辛辛苦苦养了一盆花,突然给人连根拔走了。”

“接受不了的。生命中有些痛苦是接受不了的。”他说。

女儿给的是一个断头的句子,她没有说是谁,也没说怎么办。她一度还在准备出国,但是,她的精神状态支撑不住了,很多时间闷在自己的房间里。

小冉曾对其他媒体形容,读大学以后,相较忙碌的中学时期,有了更多空闲,“那些东西会很容易经常出现在脑子里,控制不住了,你已经不能掌控自己的想法了。”

“求死”的计划一度变得具体起来。

她最初不愿意接受自己有抑郁症。李辉感到心快碎了,他和妻子还费了一些心思劝女儿去北京就医。

在北大六院的心理治疗门诊,李辉看到有女儿带着年迈的父亲来看病的,两人紧紧抱在了一起。李辉几乎确信,一定是女儿主动抱紧父亲。他想,是女儿看父亲不好受,要给他安慰。“父亲怎么好这样对女儿搂搂抱抱呢,不要避点嫌吗?”

与一些患者定期问诊的门诊部不同,心理门诊陌生的候诊人之间不搭话。等候区永远只有家庭内部的窃窃私语。

李辉请教过心理治疗门诊的大夫,大夫说,不建议和女儿提性侵害的事,也不要让女儿感受到过分的关注,但要对她表示支持。

在李辉家,总是他的妻子对女儿嘘寒问暖,他在一边加油、说“过年话”:“你们多么亲密啊,像姐妹俩。”

他原先喜欢音乐,喜欢闹腾的迪斯科。有一段时间不听了,最多在接送女儿的绿皮火车上玩一会微博。女儿接受心理治疗,李辉就在医院周围漫无目的地走,消化内心剧烈的恐惧。他在网上搜过,知道抑郁症控制不好,会很危险。

他感到内疚,怎么就没有把小时候的女儿看管好呢?他毫无头绪。李辉怀疑过一些以前遇到的人,但又不允许自己往深里想。陪伴女儿看病已令他疲劳不堪,他觉得,要先挨过这一段。

那种痛苦像什么?李辉形容,像撸铁,但举不起来。

他劝说自己先换一个轻一点的“铁”举一举,把眼下的事办好,不要出错,不要崩溃。

他看电影《长津湖》,里面有士兵在风雪中被冻成了冰坨子,他代入了自己:就是熬着,啥也不想,尽可能地不想。但这样子,夜里还是睡不着。有一阵李辉白天昏昏沉沉,觉得活着没意思,夜里却变得很精神。

但他说,自己只是有“抑郁情绪”。女儿得的是抑郁症。这是不可比的。

用了两年的治疗时间,到2017年,女儿才吐露实施性侵的人是岳某金。

“我和她妈都像活在坟墓里。”这件事击碎了李辉夫妇对人性的信任。性侵的事竟然悄然发生在自己家里。他至今还感到错愕。

他们一家三口在家,从来不谈从前的事。李辉想不起女儿怎么被岳某金带去了他东屋主卧室里,再带去了办公室里。他无法细想。

2017年年末,冀中公安局渤海分局在小冉报案后展开调查,小冉初中时记录隐秘心事的日记本也成了证据。

李辉想起,女儿从前一直记日记,是“学校老师提倡的”,记了好几本。他从家里把这些本子搜出来,看见里头还贴着花花绿绿的卡通贴纸。李辉觉得心里难受,没敢仔细看日记内容,转手便交给警察。

“可以走民事途径”

2018年3月,岳某金因涉嫌强奸罪被警方带走。岳某金在多次讯问中均不承认有意猥亵或性侵过小冉,只说,“打屁股时可能不小心触碰到下体。”他称,在两段视频中有承认的表述,是因为受到李辉胁迫。

次月,警方以涉嫌强奸罪和猥亵儿童罪提请任丘市检察院批准逮捕;任丘市检察院认为,强奸罪证据不足,猥亵儿童罪已过追诉期。岳某金之后获得保释。2019年1月,任丘市检察院出具不起诉决定书。

由于追诉期的问题,刑事官司的路很难走通。2019年9月,沧州市检察院复查认为,岳某金涉嫌强奸罪证据不足,其涉嫌猥亵儿童罪,但已过追诉时效。2020年3月,河北省人民检察院复查维持沧州市检察院的决定。

他早就感到申诉成功的希望不大。2019年9月,他抱着试试看的心理去了河北省检察院的12309检察服务中心。

一名上了年纪的男检察官看了他的材料,说:“你们可以走民事途径。”

万淼焱说,2019年底,她见到四处寻访律师的李辉,听他描述案子情况,感到不能保证民事诉讼打赢。难点在于此前没有未成年人受害案件在刑事追诉时效已过后,再提民事侵权诉讼的先例;而且,诉讼程序对受害一方很煎熬。

性侵的判定有客观困难,万淼焱接触过一些其他性侵案的当事人,有虚假的陈述。她要求与小冉见面。

2019年12月20日,小冉由母亲陪着,到万淼焱位于成都的律师事务所见面,女孩穿一身黑,很戒备,最初很不愿与人交流,聊起来,她对自己的未来十分悲观。她有时控制不住地撕扯捶打母亲:“你为什么要生下我来受苦!”

接着,成都第四人民医院出具了小冉为复发性抑郁障碍重度发作的诊断结论。诊断的目的,是对小冉的行为能力进行法医鉴定,确定其缺乏诉讼行为能力。2020年6月,河北任丘市法院宣告小冉为限制民事行为能力人,指定李辉担任其监护人。“这既是小冉受害后直至2017年没有说出加害人的原因,也是性侵行为造成的损害后果之一。”万淼焱说。

随即,李辉代女儿提起岳某金侵害小冉身体权的民事侵权诉讼。

万淼焱表示,民法典规定一般诉讼时效为3年。但小冉被宣告为限制民事行为能力人,并且,她的刑事报案、被法院指定监护人等,也引发诉讼时效中止或者中断的后果。

她认为,民法典规定有对人格权侵害的赔礼道歉请求权无诉讼时效的限制,而小冉的直接经济损失和支付精神精神抚慰金求偿权,因案件的特殊情况,应予适用20年最长诉讼时效。

“你知道那多么难吗?”万淼焱感慨,仅是做确定小冉为限制民事行为能力人的司法鉴定,就需要一个内心支离破碎的人到拥挤的三甲医院门诊排三次队,对不同医生讲述自己童年遭遇性侵的经历。

在此之前,小冉在冀中公安局渤海分局的委托下,到河北省保定精神疾病司法鉴定中心,鉴定为抑郁发作状态。

2021年8月,他们再前往广东中一司法鉴定中心做鉴定,意图确认岳某金性侵行为与小冉精神创伤之间的因果关系。

万淼焱说,由于觉得从前父母“引狼入室”,小冉与他们的关系有时很僵。万淼焱介绍李辉认识一个自己的朋友,但她不敢让那朋友到李辉一家在律所当地租住的地方做客。小冉对父母的朋友都很警惕。

但是,小冉愿意配合诉讼,是因为她对家庭也有一份愧疚。万淼焱称,小冉觉得自己毁坏了父母原本平和的家庭生活。她之前想出国,是想“死得离家人远一点”。

一名前期接触过李辉的媒体人也对记者回忆,小冉一度对走司法途径没有信心,是她的父亲李辉非常坚持,要为一家人讨公道。

僵持不下

今年10月,任丘市法院判令岳某金就其猥亵行为,对小冉赔礼道歉,并赔偿医疗费、误工费等30余万元。据《凤凰周刊》报道,得知判决结果,李辉的妻子抽泣起来,但小冉表现得很平静。

万淼焱和李辉转述,随着民事诉讼进程顺利,任丘市检察院支持该民事诉讼,岳某金一案虽已过刑事追诉期,但检察院认为其猥亵儿童罪事实清楚、证据充分;小冉近一年有所恢复,她一边继续接受心理治疗,一边重新接触社会了。

事情没有完。11月22日,岳某金提起了上诉。他的代理律师周密表示,由于李辉殴打岳某金,两段视频合法性欠缺:“不同的人心理承受能力不一样。”

据他回忆,在法庭上,岳某金表示只记得打过小冉屁股,没有其他行为;视频里,他在李辉殴打之下,“屈打成招。”

周密另指,只有刑事法庭才有能力认定岳某金存在猥亵或强奸的犯罪事实,河北省检察院没有,任丘市法院民事法庭也没有。

他同时质疑,插入行为理应造成外伤,家长怎么可能没发现?

被告一方还质疑司法鉴定结论的准确性。对此,李辉和万淼焱表示,小冉没出现过幻觉症状,被告也并没有申请司法鉴定人到庭作证。

即使原被告双方对于岳某金是否对小冉有性侵犯行为分歧巨大,双方至少确认,小冉近年来患有严重抑郁症,并多次指认父母的好友岳某金曾性侵犯她,这令她承受了巨大的精神痛苦。

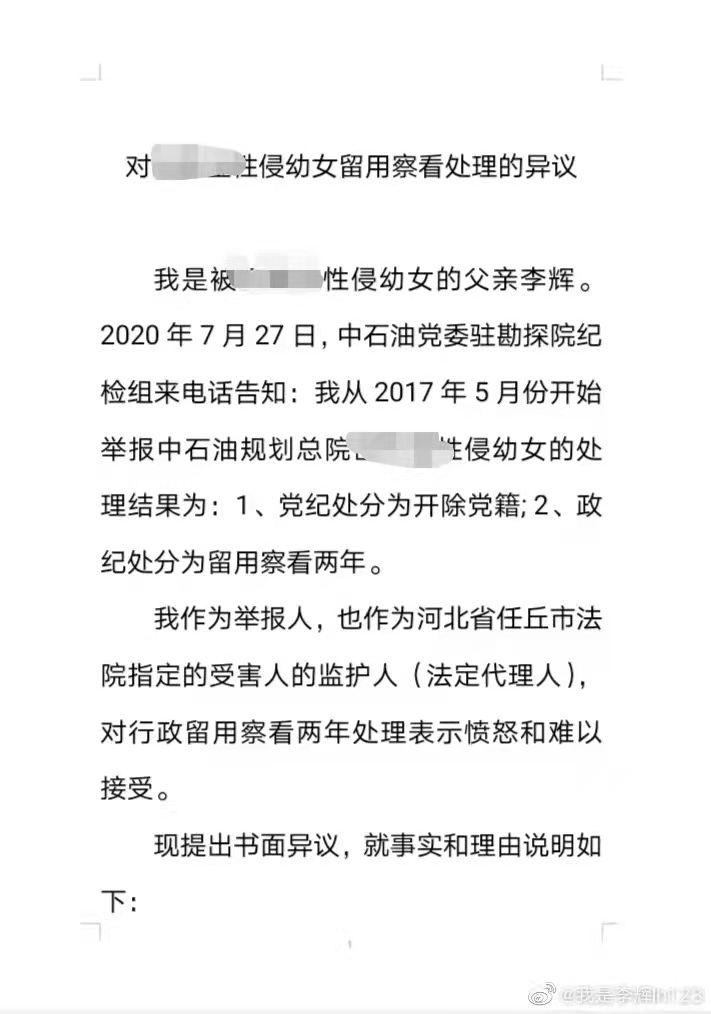

岳某金不打算放弃官司、不想表达什么善意。李辉也不想止步于民事诉讼,他还在不断地举报,希望他们共同服务多年的中石油开除岳某金的公职。

他只是松弛了些。有时与人闲聊,会打听怎么旅游。在女儿说出“性侵”之前,他早在计划和同是油田职工的妻子退休之后,到各处游览——即便是这些年,李辉也抽时间稍许玩耍了一点,比如,他去香港看过海:“碧蓝碧蓝的,又清澈。”

他半生被封锁在任丘这样一个“小地方”,常说“小地方不行”,11月底,天黑得越来越早,路上刮猛烈的北风——“你看,小地方夜里都没有人了。”在此三十多年,他始终不喜欢华北油田被细密的人情包裹起来的生活,不喜欢“企业办社会”,可是,他也走不了。

李辉从来不让自己的同学、朋友们知道自家发生的事。因为“世上没有不透风的墙”,他要保护好自己前些年十分脆弱的女儿。

他有时又显得矛盾。他说自己接受采访,是为了“让人警惕熟人性侵、熟人作案”,但他又觉得,熟人作案破坏性太大了,无法防备。

他感到,他们一家人站在了一个距离外人过于遥远的位置。多数人并不可能真正陪伴他们,安慰他们的悲哀。“我们这么痛苦,和别人说完了,别人掉头就走了。”他说。

硬搭起来的小城市使用一种北方城市典型的格局,宽广的街道望不到尽头,只有天桥不时地出现,给人们的视野分段。更显得四下寥无人烟。夜色中,李辉反复对记者说,一定要用化名写稿,“知道的早就知道。不知道的,希望永远不知道。”

女儿幼时,他究竟做错了什么?李辉仍然倾向于不去想它。眼前的事已经让他疲劳。那些往事多数时间沉在回忆深处。就像他的女儿小冉告诉他,多次性侵犯自己的是他的好朋友,那个矮小而沉默、看上去毫无攻击性的岳某金——那也是她在心理门诊治疗两年多,用尽气力做出的努力。

此后,又是痛苦的沉默,在他和女儿之间,在他自己的头脑里。

后来,他和孩子舅舅一起去找岳某金,掏出手机,喝问岳某金性侵女儿的事。他还是心颤了一下,没有问具体的性行为,导致对方有开脱的余地。

是他错了。

编辑/孙政洁