编者按:满学学者关笑晶近年来致力于京城满汉双语碑的研究,本版今日刊发她对东便门原蟠桃宫遗址《太平宫碑》的考察文章,通过对这块满汉双语碑的文献考证和现场走访,还原一段鲜为人知的历史往事。

在北京东便门箭楼的西南、车水马龙的二环路旁,矗立着一座中式碑亭。它被四周葱翠空旷的草地环绕,显得有些突兀。如行人驻足观看,则会发现里面安放着一块文字漫漶的石碑:右半边刻有泐略不清的汉文,左半边则是令人费解的竖排文字。

鲜为人知的是,这块碑文是350多年前,一位叫吴达礼的满洲旗人用满、汉两种文字书写,它向世人讲述了一个舐犊情深的父亲和“王母娘娘”结识的故事……

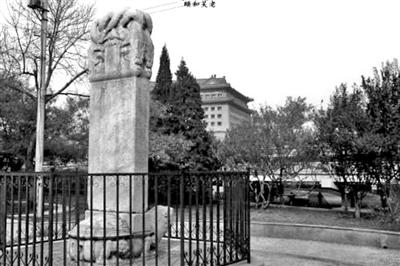

蟠桃宫外墙及东便门箭楼

一位救子心切的父亲

时光倒转,年龄稍长的老北京人都会知道,紧邻东便门城墙,曾坐落着一座道观,叫蟠桃宫。蟠桃宫历史久远,记载北京历史的《宸垣识略》《顺天府志》等书,都称其“系明刹”,而庙内“万历丙午年重修”的石额,证明蟠桃宫的建立至少在万历三十四年(1606)之前,至今已有400余年。

1978年,北京修筑东便门立交桥,蟠桃宫因正位于主桥道路而被全部拆除,只剩下一块石碑,被移至立交桥南侧绿地中保存,是为蟠桃宫留下的最后残迹。

我们的故事,就要从一位救子心切的父亲说起。

石碑名为《太平宫碑》,碑身高170厘米左右,分阴、阳两面,碑阳为满、汉文合璧,因岁月的侵蚀,汉文碑文漫漶不清,而满文则相对完整清楚;碑阴为汉文。通过对满文部分的释读,我们看到作者用质朴的话语记载了他与蟠桃宫的过往(以下内容由笔者翻译自满文碑文):

为东便门内王母娘娘殿后重建殿房(这件事)立碑

我曾经听说过世间有神佛(存在)等迂腐的虚话,无证可考的很多。没有证据我便不信任,不信便不跟随别人。世人传说孩子出痘时有鬼神(护佑),我曾非常怀疑。那年,我的孩子们出痘,第五个孩子跟我说,王母娘娘照看护佑他们。(孩子)痘疹痊愈后,我到处去寻找娘娘庙。在东便门内桥南这地方找到后,便恭敬地备香、行礼答谢。礼毕,我看见大殿后面有一块空地。老者们告诉我,这里原来有三间殿,被火焚烧了。为此,我便许愿要开始重建(这三间殿房)。

父母和皇上一样,都疼爱自己的孩子。世上有鬼神这样的话,不能知道到底有多少为实。然而,以疼爱孩子的感情,在(神前)展示自己的诚实和谨敬,和神灵心意相通,岂能说是没有道理?况且,深知(神佛)的证据存在,亲眼所见还有什么可说!(重建)完成之后,我做赞语一首,曰:

威武光华的王母啊,尊贵的神力无所不及。漂亮的帽子,光鲜的衣服啊,翠绿灵妙地闪亮着。大德曰生,以保赤子啊,我建立殿宇,为你供奉神位。瞻仰着你叩头行礼啊,以成长远。

康熙元年五月吉日,工部尚书吴达礼敬立

《太平宫碑》与箭楼遥遥相望

这段近乎于白话的碑文,用词简单、表达直白,较为口语化,正是满文的特点。满文溯源于白山黑水的东北亚地区,是北方民族使用的一种拼音文字。满洲崛起后,努尔哈赤在1599年下令利用蒙古文来创制满文,又经过发展和改造,在清朝建立之后,被尊为“国语”。所以清代的官方公文均使用满汉两种文字(根据需要也有蒙、藏、维等文字)来发布,满语也是满洲人的母语和日常用语。这就是为什么此块石碑会以满、汉两种文字来记录的原因。

《太平宫碑》撰碑人吴达礼以第一人称口吻,记述了他的五个孩子出痘,因王母娘娘护佑得以平安无恙,从而对王母娘娘产生信任并重修蟠桃宫三座殿房之事。儿童患病痊愈,这本是寻常之事,何以让吴达礼感动到耗费重金立碑、重建蟠桃宫殿房呢?这是因为孩子所染之病是当时堪称劫难的“痘疹”。

“痘疹”俗称“天花”,清初时期,京城居民、特别是来自关外的满洲人对这种通过飞沫、尘土或者带有病毒的空气都可以传播的致命病毒毫无抵抗力。尤其是没有出过痘的儿童,染病后死者十之八九,故而上至皇帝、下至普通家庭对孩子出痘都异常警觉。清初京城还特别设置“查痘章京”一职,掌京城出痘人隔离之事,可见当时痘疹疫情之猖獗可怖。在这种情况下,吴达礼的五个孩子都被传染上了痘疹,他内心的焦虑和无助可想而知。

在这性命攸关的情况下,这通碑文为我们透露了一些重要信息:

首先,吴达礼对道教和娘娘庙似乎并不熟悉。

碑文一开头,吴达礼便表达了神佛“闻而不足征”的审慎态度,他称:“世人传说孩子出痘时有鬼神,我曾疑惑过”,此句更是道出了他对神佛功能的怀疑甚至排斥。直到他的儿子在病中,告诉他王母娘娘有护佑之功,他才了解这位道教女神。另外,蟠桃宫在京城香火旺盛,远近闻名。而吴达礼在孩子痊愈、寻找娘娘庙还愿时,仍需要“四处遍寻”,这证明他之前可能并不知道蟠桃宫,而此次造访亦应是首次。

其次,吴达礼因重修蟠桃宫而接触到全真教道士,并带动组织了大规模的社会力量捐助善资。

《太平宫碑》碑阴“太上混元门下嗣全真教弟子徐真育双身创建募化,宫阙内监勋戚文武黎庶善信众等同意捐财鸠工建造,惟愿圣母垂慈默佑”的碑文,出现了“全真教弟子徐真育”的名字。徐真育既是当时蟠桃宫的住持,又是协助吴达礼重建工程的领头人。他自报门派为“太上混元门下弟子”。

“太上”指宗嗣太上老君;“全真教”则代表蟠桃宫侍奉由祖师王重阳、丘处机开创的全真龙门派,而这正是元代以来北方道教之正宗。吴达礼因重修殿房之事,而与全真道士相互联系,对道教宗派产生了认知,脱离了道教“小白”群体,转而成为一位感念娘娘慈悲的信徒。此外,吴达礼当时担任工部尚书,由他发起的善行自然不乏响应。碑阴的题名有来自宫廷、官员、太监和普通百姓,说明此次重建在当时产生了一定社会影响。

那么,在清朝建立不到20年,以满、汉双语撰写碑文、重建蟠桃宫殿房、对王母顶礼膜拜的吴达礼,此人身世是怎样的呢?

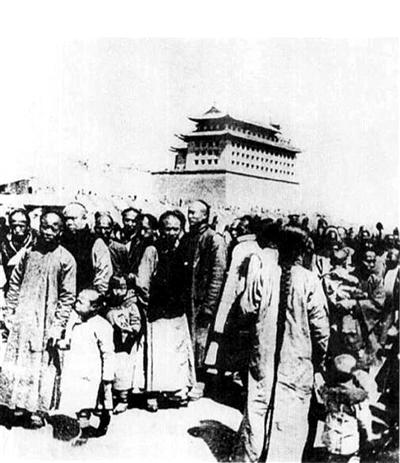

20世纪30年代的蟠桃宫

面临生死攸关的时刻

漫长的历史当中,帝王将相轮番登场,而普通之辈和无名小卒,则往往淹没于时间的海洋。《太平宫碑》撰文者署“工部尚书吴达礼”,满文名udari。“吴达礼”之名既似汉名,又与满人名音似,文史中记载颇易混淆。通过对官书、墓志碑刻、北京地方志、奏折档案的分析和对比,我们得以慢慢揭开吴达礼及其家族成员的身世之谜。

吴达礼生于明末,姓纳喇氏,属海西女真,居辉发地方(今天吉林省通化市辉南县),绵延的长白山西麓山脉是他的故乡。吴达礼是一位旗人,以军事为世职,隶满洲正蓝旗。少年时期,他即因表现出众而受到皇太极的青睐,17岁时入选从各旗精英中抽调而成的骁骑营并任军事长官;未满20岁,随定国大将军豫亲王多铎南征。年少的他兼具聪敏机勇,在福建协助谕降大海盗郑芝龙,为东南沿海的稳定做出贡献。进入京师,吴达礼因军功而受功臣爵位,因精通满、汉文而被委任工部、刑部启心郎,负责沟通满、汉大臣间的语言隔阂。而后他一路升迁、官运亨通,自侍郎一路高升至尚书,成为践登六卿之位的朝中大员。

吴达礼的家族均为因军功而著称的勇士:祖父名三橝,清太祖时曾任扎尔固齐,即“理事官”。吴达礼的同辈,在平定三藩过程中阵亡多人:康熙十三年(1674),其侄伊尔都征讨耿精忠时阵亡;同年,堂弟孟宝死于岳州对垒吴三桂的战役;康熙十四年(1675)另一位堂弟雅赖也中炮而死;康熙十八年(1679),侄子哈尔泌攻厦门时阵亡。不难看出,吴达礼的家族崇尚勇武、忠义的价值观,这正是生长于关外的满族人所具有的性格特质。

回到康熙元年(1662),这位自幼生长于白山黑水间的满洲旗人吴达礼,已经定居于京城18年。身为五个孩子的父亲,他仕途顺畅,家室优渥,然而一场突如其来的瘟疫让孩子们的生命悬之一线。面临生死攸关的时刻,吴达礼听从了儿子“王母娘娘护佑”的建议,向王母娘娘祈求保佑,而出痘的孩子果然痊愈。碑文中,他对此感慨道:神佛是否存在虽然无法得知,然而父母而因爱子之情,而敬神展诚、祈求保佑,本是人之常情,何况此次神绩为我亲身经历、亲眼所见的呢?这还有什么可说?

从对“出痘有鬼神之说”的怀疑、到亲见圣母垂慈神通、寻找娘娘殿宇还愿燃香,再到亲自兴建殿宇绥神,撰立碑文以记。《太平宫碑》所记载的故事,不但让我们感动于自古以来父母爱子的舐犊情深,更看到了生活于京师的一位普通满洲旗人的转变——对中原的宗教文化从怀疑到尝试,从尝试到信服,从信服到崇拜,乃至最后慷慨捐资的过程。

殿内纸花簇拥

蟠桃宫庙会曾是百姓的心头所好

蟠桃宫的《太平宫碑》是历史长河中的一个碎片,但它为我们展示了北京历史文化中民族共同体的壮美画卷。作为五朝古都,世代生活于北京的民族与族群众多,除汉族作为世居民族外,历史上还有契丹、女真、蒙古、回、维吾尔等诸多民族,他们为北京的血脉中融入绚烂的多重民族文化的底色。

北京作为首善之区,她多元、包容与和谐发展的历史,被镌刻于石碑之上,成为北京民族多元一体的例证。如北京金融街的都城隍庙中,有一块雍正十二年(1734)的碑刻,记载了每年按月轮值、义务在城隍庙前挂灯照明的香会组织活动。碑阴记载的参与者有600多人,不仅有以汉军旗人为代表的汉族群体,还有大量的满族人名,如阿尔太、萨哈立、德山、五十八、七十一等。又如顺治八年(1651),汉人大学士洪承畴主持对旧鼓楼大街大觉寺和药王庙的重修并亲撰二碑,其中《关帝庙碑》碑阴的题名数百人中,出现了“牛录章京”共74人、“甲喇章京”共11人,而这些人是京师八旗组织体系之中的重要职官,由满洲、蒙古和汉军组成。在这些碑石上,我们看到:越来越多的民族在中华文化的陶融下协力合作、共襄盛事,逐渐成为了中国多民族共同体中不可分割的一员。

北京是五朝古都,这里保存着用少数民族语言和汉文一同书写的碑碣600余通,占全国多语合璧碑刻的85%,文字有满文、蒙文、托忒文、藏文、维吾尔文等。

和吴达礼所做的《蟠桃宫碑》一样,这些多种语言合璧的石碑是北京多民族和谐共处、相互融合的物质文化遗产,体现了北京城市具有包容理解的城市精神与海纳百川的胸怀。珍贵的碑石,承载着老北京的历史、文化与记忆,是千年帝都文化遗产的珍贵内核,应该得到更好的关注、研究和调查,让每一个生活在这里的居民更加了解和热爱这座举世无双的伟大城市。

清末的蟠桃宫庙会

与白云观、东岳庙等京城大庙相较,蟠桃宫的规模很小,仅有两进院落,被围墙环绕。它既没有皇家修建背景或皇室资助,又无缘于著名道士升座住持、演道传教。然而,从明朝兴建至今的四百余年间,蟠桃宫一直是北京人宗教、社会生活的中心之一,任何一本有关北京地区的笔记小说、风俗志书,都不会缺少蟠桃宫的身影,这首先归因于蟠桃宫热闹非凡的庙会。

明清以来,京城以寺庙为中心形成的集会称为庙会,既有上香酬神的宗教活动,也有商业和表演,著名的如东四隆福寺、西四护国寺庙市,虽然今天庙已不存,但其地区仍是北京人心目中的繁盛之处。蟠桃宫就是融融春日的京城最重要、最盛大的庙会。

每年农历三月初三,正值京城春风吹暖、杨柳吐绿的好季节,蟠桃宫临近城墙和护城河,是城内游春踏青的好去处。以蟠桃宫为中心,从护城河到白桥,庙市长达二里多路,摊贩云集,百货俱全,技艺戏耍,游人如织,陶陶然好似神仙赶赴蟠桃盛会。庙东为大片空地,清末民初为赛马场,常有各路骑术高手在此跑马,更是人声鼎沸、人气非凡。

历时三天的蟠桃宫庙会,是京城百姓的心头好,民国《北平旅游指南》称其“喜游者十之七八”。2018年笔者田野调查时,曾听土生土长的北京人刘大爷回忆:“想起蟠桃宫,我就想起我过世多年的姥姥。那年我才三四岁,我姥姥带着我来蟠桃宫的庙会,人特多。她告诉我说,咱们老家儿就住在花市的这个蟠桃宫附近。当时这里是外城,交通又不像今天这么便利,平时难得来一趟。姥姥她倒是经常来这边采草药,所以,现在我一到这里就想起她老人家。”刘大爷还说:“蟠桃宫的庙会人挤着人,从南头到北头摆满了茶棚,人多的时候根本挪不动窝儿!”

还有一家“蟠桃宫便利店”

住在蟠桃宫附近的李奶奶告诉笔者:“到东边的坡上,看城墙清清楚楚的,向南能看到永定门,向西看到正阳门。”

时至今日,在崇文门东大街8号还有一家“蟠桃宫便利店”,红色的牌匾在灰色的楼体上分外引人注目。笔者进店探访,因工作人员都是年轻人,并不知晓店名的掌故,前来购物的一位大爷非常热心地为笔者解释了店名的由来。

“我打小儿就住在这儿,这里原来有个蟠桃宫,非常有名。大人们把我们这块地方、这个区域也叫蟠桃宫,一说蟠桃宫,大家就知道说的是崇文门以东。北京以寺庙作为地名的很多,比如地铁站有个大钟寺,就是从前这里的寺庙名儿,后来连村子也叫大钟寺村了。我们这蟠桃宫也是一样,以寺庙名代替地名了。1999年这家店开张,就以蟠桃宫为名,实际上指的是这个地域的意思。”

蟠桃宫大殿内景

正如这位老住户所讲的,让蟠桃宫最享有盛名的是供奉其内的女神们——王母娘娘和麾下的十二位女神。王母娘娘,亦称金母、西王母,早在《山海经》中就有她形象的记载:“其状如人,豹尾虎齿,善啸,蓬发戴胜”。当时,王母娘娘外貌丑陋,是执掌瘟疫、刑罚的怪神。约在汉代,王母才成为容貌雍容、有大群仙姬随侍的女神。民间又因“西王母设蟠桃盛宴款待众仙”之传说,将她视为长生不死的象征。作为众女神之首,王母娘娘与求子、安产、养育等女性生活祈愿密切相关,其麾下十二位娘娘——天仙娘娘、子孙娘娘、乳母娘娘、眼光娘娘、痘疹娘娘、催生娘娘等,分别负责在特定领域执行王母娘娘的神谕。传宗接代、养育后代,这是家家户户的大事。不言而喻,蟠桃宫中的王母和十二位娘娘作为护佑京城妇女和儿童的尊神,信众广泛,故香火极盛。

蟠桃宫虽小,但其中别有洞天。步入正殿“蟠桃殿”,仿佛身临道家仙境:殿房四壁是悬山峭壁、山石嶙峋、树木葳蕤,正如道家的仙山洞府。不计其数的神仙小像隐藏山石间,似乎正在凝视往来的信徒香客,其人物之如生、树木山石之逼真,在北京的道观之中,未见之二。王母娘娘南面而坐,泥塑金身,凤冠霞帔,身前放扎纸花牌坊一座,花团簇拥下更得面目如生。其东、西两侧配祀的十二位娘娘面容慈祥,眼目低垂,手握法器的道童侍立于前,活泼可爱的仙童围绕身侧。此情此景,足以令每一位跪拜于娘娘身前的父母动容。

文并供图/关笑晶(北京社科院满学所助理研究员)

编辑/韩世容