◎春晖

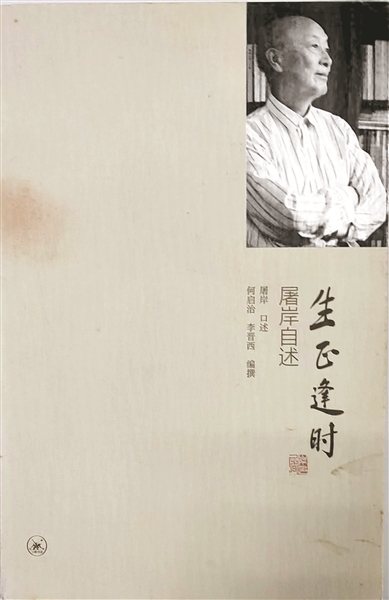

2017年12月16日下午5点,著名诗人、翻译家、编辑家屠岸先生在京逝世,享年94岁。获此消息,我静坐书房,默然良久,忆及与先生书信联系请益的经过,找出先生题跋的《生正逢时:屠岸自述》,花几天工夫,又重新细读了一遍。

当年《生正逢时:屠岸自述》读后,就读后所想写了一封信,连同这本书一起寄给了先生。很快,先生挂号寄回了书,并题跋签名钤印,信封也是先生亲笔,这是我与先生联系之始。

先生的复信

这之后淘得两本旧书,都与人民文学出版社有关。

一本《桥隆飙》,1979年2月一版一印十万册,曲波著,人民文学出版社出版。作者在后记中说:一九六六年五月,《桥隆飙》印成之后,尚未发行,全部被拉到几个造纸厂去化纸浆……欣逢建国三十周年,《桥隆飙》得以出版了。

一本《六十部小说毒在哪里?》,1968年5月华南师院东方红总部中文系《黄河》鲁迅纵队翻印,红代会中国人民大学三红文学战团、人民文学出版社《文艺战线》编辑部合编,其中提及《桥隆飙》。许觉民《风雨故旧录》一书中有《记韦君宜》,也提及《桥隆飙》一书:“她(韦君宜)从作协到人民文学出版社时,带来作协下属的一些人,其中一名编辑,文化水平虽不高,却极有能量,实际上是个隐性领导,韦君宜是很怕他的。有一次出版社印了曲波的一本长篇小说《桥隆飙》,此书印好后,那个隐性领导认为此书要销毁,原因是主人公不服从党的领导,有损于党的形象。”

我想到了联系过的先生任过该出版社主要领导,就写信向他请教关于《桥隆飙》的出版、隐性领导及《六十部小说毒在哪里?》等与出版社有关的问题。先生几日后就挂号回复了。四百格的蓝色稿纸,满满两页。详细地予以回复,现敬录如下:

您提及的“文革”中出的书《六十部小说毒在哪里?》(红代会中国人民大学三红文学战团、人民文学出版社《文艺战线》编辑部合编),此书我从未见过。您应将它妥为保存,因为它是重要的史料,已成为文物。是历史的见证。

关于曲波所著的小说《桥隆飙》,我但闻其名,未曾读过,手头也无此书。

我奉上级指令到人民文学出版社工作,是在一九七三年,已是“文革”后期。《桥隆飙》出版于一九六四年,它的来龙去脉,我一无所知。

许觉民写的《记韦君宜》,提到人文社有位隐性领导,是韦从作协带来的,文化水平不高,却极有能量,韦反而很怕他。许当时是副社长,所说当是有根据的。只是我到社也晚,不知道有这么一位隐性领导,更不知他是谁。

我到社时是一九七三年一月,当时社里负责人是造反派起家的王致远。他掌权。同年数月之后,严文井、韦君宜解脱,回社,主持工作。王靠边,后调文化艺术出版社。他郁郁,患静脉炎,不久病逝。王致远是诗人,出过长篇叙事诗《胡桃坡》。有人曾把它和李季的《王贵与李香香》并列,李否定。

当年上面派到人文社来“掺沙子”的沙子,有两类,一是来自部队,被尊称为“解放军毛泽东思想宣传队”,简称“军宣队”;另一类来自其他单位,如总工会,被尊称为“工人毛泽东思想宣传队”,简称“工宣队”,也有来自团中央的,没有特别称号。他们都是“可靠分子”,到社里来是监控思想,审查书稿,有“敌情”即向上汇报。他们人数很多,派驻到社里各个编辑室,有的还进入社领导班子,参加社党委,出席社务会议和社党委会议。我的印象中,韦君宜对他们一个也不怕,所谓隐性领导,只是一个人,也不能是一群人。

我有一篇文章《朝内大街166号》发表在《文汇报》,一时我找不到剪存,无法寄赠。

谢谢您关心人文社的事。

屠岸二〇一四、八、二

关于隐性领导,《生正逢时:屠岸自述》一书中有叙:“文革”中有一种说法:知识分子成堆的地方如黏土板结,是水泼不进、针插不进的“王国”,因此要掺进沙子,使之松动。“沙子”往往是外单位如部队来的革命造反派。

信纸的背面,有些许墨迹,因而在信的第二页的左上角,先生另外用钢笔画了个框,里面写了两行字:信纸背面有墨迹,是我的重外孙女倒翻了墨水瓶所致!先生有三个子女,大女儿章建,儿子蒋宇平,小女儿章燕。先生逝世后,从小女婿沈文海的悼念文章《屠岸先生走了,却留下最有分量的绝笔》中知道,这个重外孙女是大女儿章建的女儿张宜露所生,名钟采彤。悼文中有一图片,先生双手把钟采彤抱在怀里,小采彤头戴着生日冠,亲吻着先生的脸,先生抿着嘴,一脸喜悦,享受着天伦之乐。想象着先生在给我写信时,小采彤在先生身旁嬉闹,或坐在先生腿上,或站在一凳椅上,先生一边写信,一边逗孩子取乐,小采彤一挥手时把墨水瓶倒翻了,先生忙着用东西擦拭信纸……

题字暖人心

这次请教之后,给先生又写过几次信,一次先生挂号寄来了两幅字,笺纸上题“胆欲大而心欲细智欲圆而行欲方”,宣纸上题“历史进退匹夫有责”,签名钤印,署书写日期“二〇一五年七月”。先生细心,怕题词折叠时钤印印泥未干污损,就在钤印处夹了纸巾。

“胆欲大”句,先生的大女儿章建提及,这是先生的母亲也就是章建的奶奶屠时对他的教诲,先生说两句格言包含了彻底的辩证哲学:胆欲大而心欲细,相当于战略上藐视,战术上重视;智欲圆而行欲方,相当于原则性与灵活性相结合。

“历史进退”句,是先生的表亲、著名语言学家、“汉语拼音之父”周有光先生(周是先生表哥屠模夫人周慧兼的弟弟)题赠先生的。先生说是从“国家兴亡,匹夫有责”变化出来的,周先生说“顾亭林只提到一个国家,我们的眼光应该放大些,要关注到整个人类”。

每每看到这两幅饱含先生深情、富有深远意义的题赠,一股暖流就温暖了我的全身。

先生为人

先生一生,一是低调、淡泊、谦和、宽容。1981年4月,时任人民文学出版社负责人韦君宜64岁,请创作假两年,她推荐先生做第一副总编辑(当时有李曙光、孟伟哉及先生三位副总编辑,轮流做常务副总编辑的工作),先生力辞,说没有能力指挥全局,组织坚持安排,先生还是接受担任,但认为“这样的安排是不合适的”。1983年春开始评职称,屠岸先生当时是人民文学出版社总编辑,评正编审没有问题,考虑其他同事,主动放弃了参评,到1986年才获评正编审。“我心安理得,一点委屈也没有,心里也没有一点波动”。

还有,《生正逢时:屠岸自述》最终定稿时,先生把别人对他的一些非常实事求是的评价删掉了,他对别人比较尖锐的评语,修改得委婉多了。“一本屠岸自述,不说二分之一,也有三分之一的篇幅‘让’给了别人。”(《生正逢时:屠岸自述》编撰之一李晋西语)

先生说:我的精神寄托是诗歌,诗歌是我一生的追求,诗歌是我的希望。我写诗,是为了表达真实的感情。我最讨嫌虚假。一生献给诗歌,我没有后悔过。我没有加入任何宗教,但诗是我的宗教,或者说艺术是我的宗教。

先生写了一辈子诗,但是觉得自己还不够“诗人”这个称号。在自己的名片上印着这样三个“头衔”:诗爱者,诗作者,诗译者。事实上,《中国新文学大系1949——1976诗卷》《中国百年诗歌选》《中华人民共和国五十年文学名作文库·诗歌卷》《1949——1999中国当代文学精选·诗歌卷》等重要卷集中,都有先生诗作收入,其中《1949——1999中国当代文学精选·诗歌卷》一次收入先生《访杜甫草堂》《牵牛花》《烟雨楼》等诗作八首。选译的《英国历代诗歌选》被誉为“英诗译著的金字塔”。

二是家庭中一以贯之的言传身教,家人之间和谐、亲密、尊重。

先生教育子女,“凡是帮助过我们的人,对我们有恩的人,永远不要忘记”。儿子宇平两岁时,先生问他奶妈管静珍的名字,宇平想不起来,先生大为不满,少见的严肃批评。

保姆王大妈,在先生“文革”受冲击时,竭力保护先生一家人,特别是孩子们。王大妈回乡后,屠岸曾多次让儿女们到她家乡去看望。

一次宇平为赶火车去上班,顺路搭乘了先生的汽车一小段路,因着急赶车没有打招呼匆匆忙忙下车了。回家后,先生严肃地召开家庭会议,质问为什么不向司机师傅道谢,不懂得尊重司机师傅。

家里每个人的生日,全家人都要参加祝贺。宇平五十岁生日时,先生送他的生日贺卡上写下一段话:“我认为家庭中父亲的‘一言堂’是反民主,扼杀人性的专制,很可怕。父慈子孝,平等相待,互重人格,就是‘特殊的朋友’。”

章建五十三岁生日当天,先生送她的生日贺卡上写着:感谢你对我无微不至的关怀和照顾,使失去了你母亲的我仍然过着充实而幸福的生活。

先生认为的父子(女)关系就是父子(女)——朋友。2003年元旦,先生提议的“晨笛家庭诗会”第一次召开(以先生外孙沈晨笛的名字命名)。2005年五一,是第四十次家庭诗会,利用周末或节假日召开的诗会一直没有中断。诗会上分析、朗诵古今中外的诗,后以人物为单元,从胡适到鲁迅、徐志摩、闻一多、艾青、田间、臧克家、济慈……其乐融融。

“真正要译好一首诗,只有通过译者与作者心灵的沟通,灵魂的拥抱,两者的合一。写诗凭灵感,译诗凭悟性。我是诗的恋者,无论是古典,浪漫,象征,意象;无论是中国的,外国的,只要是诗的殿堂,我就是向那里进香的朝拜者。翻译的时候,拥抱原著的作者和作品文本,然后把它翻译成中文。拥抱原诗,指精神上的共振,融合,把原作者的东西化为自己的”。这是先生关于诗的感悟,也是先生一生写诗、译诗的准则,对后来者不无借鉴、启发意义。

今年是先生一百周年诞辰,谨以此文缅怀先生、追忆先生……

供图/春晖

编辑/王静