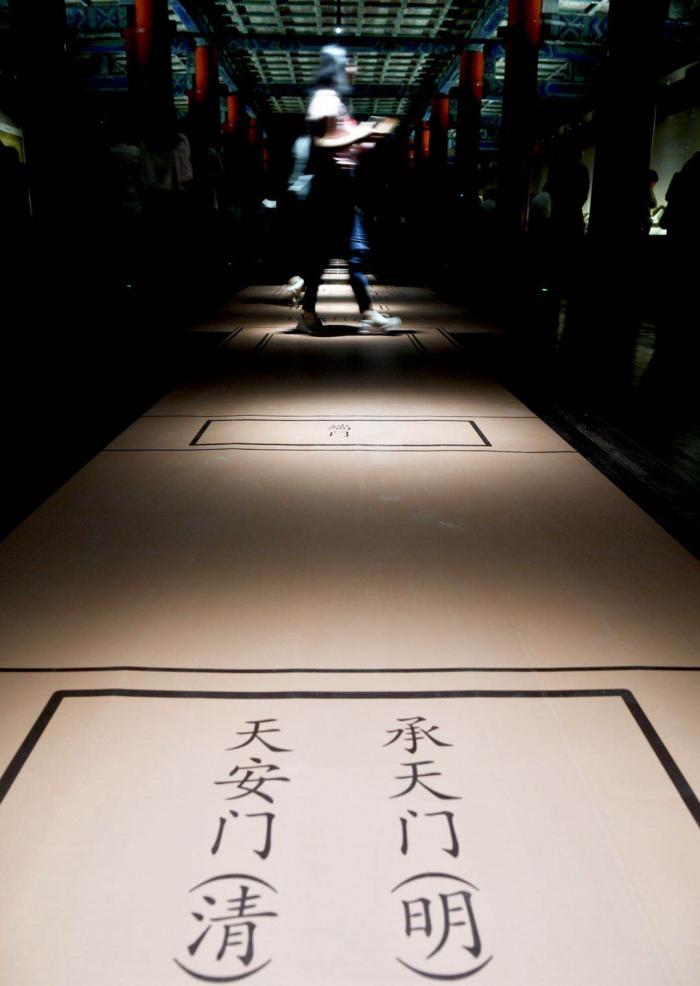

9月10日,“丹宸永固——紫禁城建成六百年”展在故宫博物院午门正式开幕。

紫禁城始建于明朝永乐四年(1406年),永乐十八年(1420年)建成。

紫禁城建筑继承唐宋规制,与城市功能、山水形势有机结合,是中国古代城市建设和宫殿营造思想的集中体现。

2020年适逢紫禁城建成六百年,故宫博物院推出此次大展,由三大主题、18个历史节点介绍紫禁城的规划、布局、建筑、宫廷生活,以及建筑营缮与保护的概况,方便观众理解贯穿于紫禁城“时”“空”的历史文化,感受宫殿建筑技术与艺术完美结合的最高境界,感悟中华优秀传统文化的无穷魅力。

紫禁城在六百年的传承中,将“天人之际”“礼乐复合”的中国文化思想一以贯之地发扬光大,既体现出强烈的民族融合,亦有西学东渐的文化特质,是“有容乃大”文化胸怀的实物例证,是中华民族当之无愧的“大成之城”。

此次展览使用了午门区域的西雁翅楼、正楼及东雁翅楼三个展厅。

午门展厅相当于参观紫禁城的“序言”厅,希望通过展览,使观众更深入全面地理解曾经的紫禁城、今日之故宫承载的中华优秀传统文化,共同见证属于中华民族新时代的到来。

展览于9月10日正式向公众开放,2020年11月15日结束。

这套小兽是康熙三十四年(1695)重建太和殿时的原件,每件小兽都有美好的象征寓意。

尤其是小兽的最后一件——行什,只在太和殿出现,是个孤例,也是太和殿建筑无上等级的体现。

朱瞻基行乐图卷。

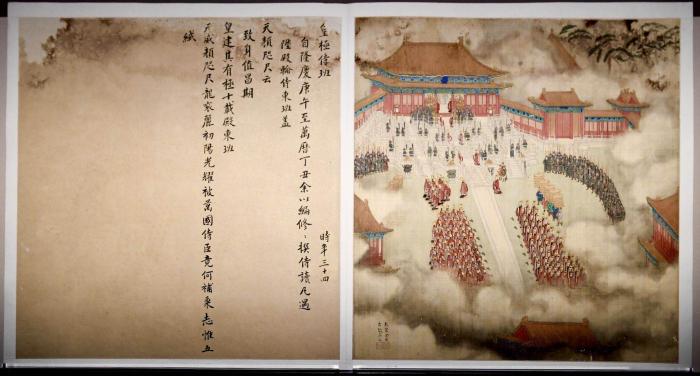

明晚期太和殿(选自余士、吴钺合画《徐显卿宦迹图册·皇极侍班》)。《徐显卿宦迹图册》全面真实地记录了徐显卿作为一位明代翰林官员的成长历程和仕宦生涯。本次展览出了图册中的两页,观众可形象地看到距今400多年前,也就是明代中晚期紫禁城午门及太和殿广场的真实情景。

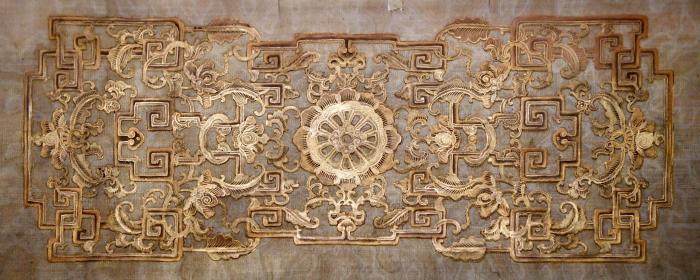

符望阁南间描金银漆纱横披窗槅心。这件在正楼展厅宁寿宫区展出的漆纱,制作于1773年,这是它在二百多年来首度与公众见面,因其脆弱的表面状况,以后恐怕也不容易再有机会公开展出。

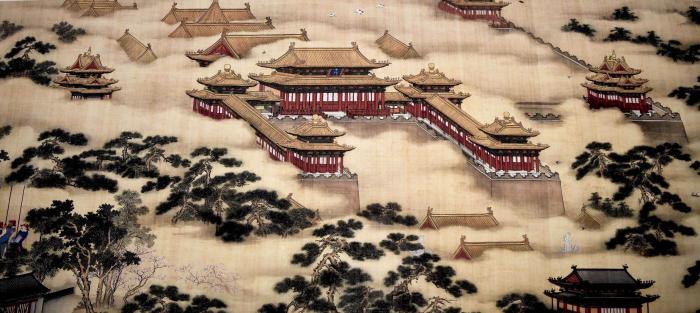

明晚期午门(选自《入跸图》),图上可见午门四角楼为重檐盝顶建筑。

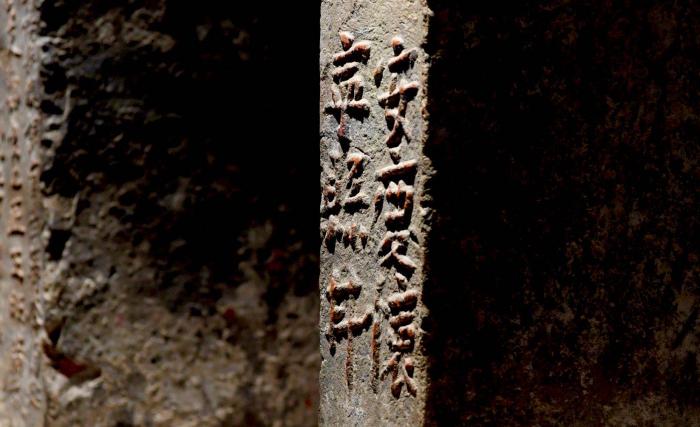

明洪武年间的城砖。

黄绿琉璃走兽——狮子。

碧玉交龙纽“太上皇帝之宝”。

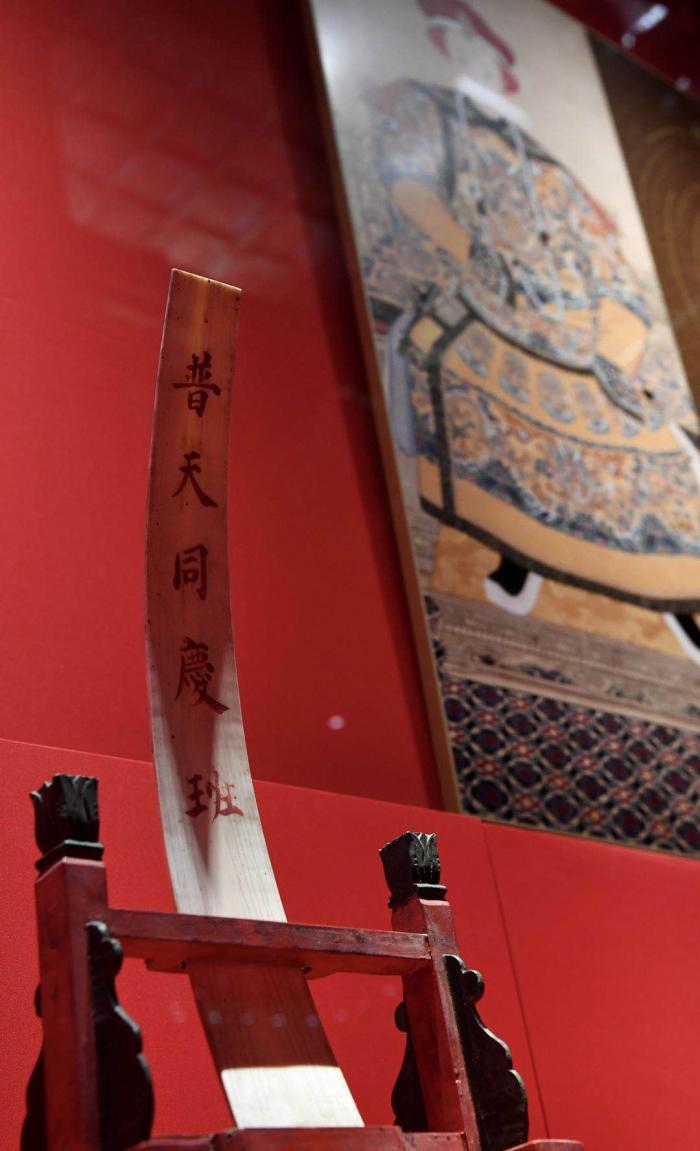

普天同庆班牙笏。

文/北京青年报记者 王岩

摄影/北京青年报记者 王晓溪

编辑/杨小嘉