门头沟区是革命老区。在新民主主义革命时期,这里是马克思主义早期传播之地,是党的组织发展壮大之地;抗战时期,这里诞生了京郊第一个抗日民主政权,这里的人民与人民军队在党的领导下,与日本侵略者进行了英勇顽强的斗争,率先赢来了解放,为民族独立、新中国的诞生立下了不朽的功勋。

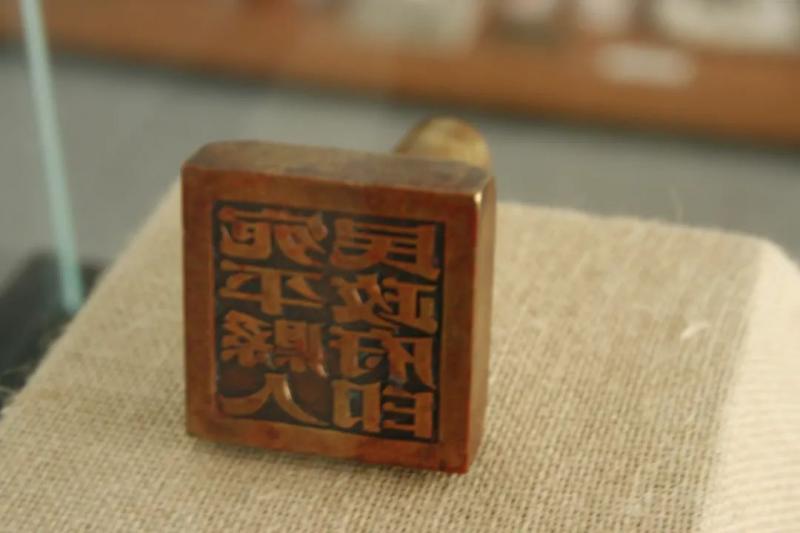

门头沟区档案史志馆保存着一枚“宛平县人民政府印”的铜制印章,长宽约为8厘米。宛平县人民政府的前身,即是诞生于抗战烽火中的中国共产党领导的京郊第一个抗日民主政权——宛平县抗日民主政府。

宛平县人民政府印

“宛平”二字取自东汉刘熙所撰《释名》“宛然而平”之意。在金元明清时期,与大兴县同为北京顺天府的附郭县。其范围包括今北京市西城区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区的全部或大部分。1928年,国民政府设立北平特别市,宛平县改隶河北省,宛平县署由北平城内地安门西大街东官房迁至丰台卢沟桥拱极城,后又称宛平城。

清代宛平县辖域示意图

1937年,全民族抗战爆发,宛平城成为全国瞩目的地方。日军侵占宛平县城后,中共北方局、中共北平市委、八路军总部分别派人深入宛平西部山区的七、八区青白口、斋堂、清水一带宣传抗日,开辟平西抗日根据地。几支力量汇合后,成立了以魏国元为主任的抗日自卫会筹委会,以吴伟为队长的平西游击支队。1937年11月,在平西斋堂、青白口一带,组建了中共宛平中心县委。1937年底,全县70户以上的村庄全部建立了党支部,发展党员500多人。

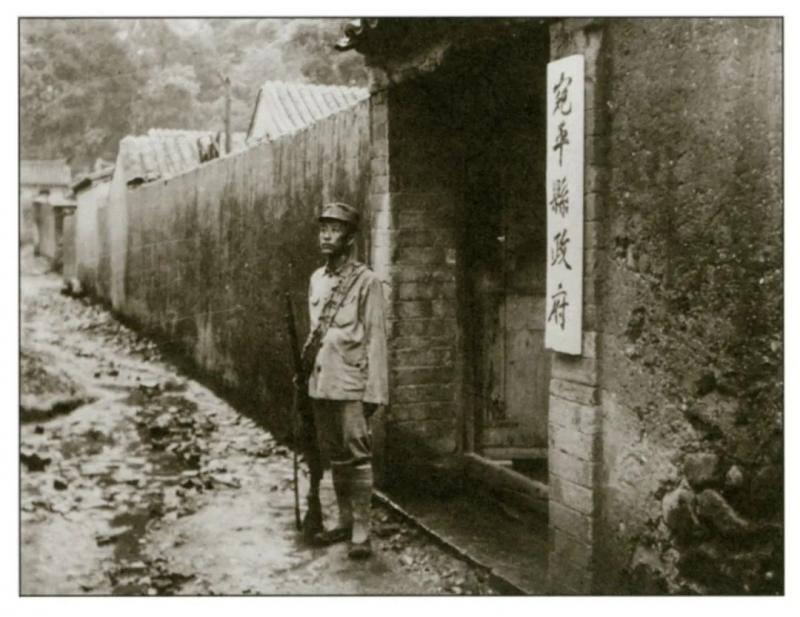

1938年2月,八路军晋察冀军区第1军分区政委邓华率第3团挺进平西,连克日伪据点,镇压土匪,收编地方武装,迅速扩编为邓华支队。3月初,邓华支队进入斋堂川,司令部设在西斋堂村聂家大院。地方党组织在八路军的支持下,以原宛平县的七、八两区为基础,在东斋堂村万源裕商号大院建立了京郊第一个在中国共产党领导下的县级政权——宛平县抗日民主政府,首任县长魏国元。为团结各方力量,抗日民主政府工作人员除中共党员外,还吸收了一部分国民党旧政权及地方势力的代表人物。

东斋堂宛平县抗日民主政府(1938年)

宛平县抗日民主政府成立后,广泛发动组织群众,在各村建立救国会、自卫队和农会等群众团体,积极交公粮、做军鞋、出民夫、抬担架、动员参军、发展教育,大力支援前线作战,解决八路军后顾之忧,为平西抗日根据地的建立和巩固,发挥了重要作用。

抗日民主政府的建立,促使抗日救亡的各项工作在宛平西部展开,平西抗日根据地由斋堂地区迅速向周边地区蔓延发展。1938年5月,八路军第120师和晋察冀军区各一部于斋堂、杜家庄地区合编为第4纵队。宋时轮任司令员,邓华任政委。

1938年6月,八路军第4纵队奉命挺进冀东,主力部队离开后,抗日民主政府在极端困难局面下坚持对敌斗争。9月,侵华日军进犯平西根据地,抗日民主政府所在地——东斋堂万源裕商号大院被烧毁。10月下旬,八路军第4纵队由冀东返回平西,驻在上、下清水村,很快恢复了平西根据地的版图,并向斋堂以南、以西地区扩展根据地,使平西根据地与晋察冀边区连成一片。

1939年,八路军第4纵队和冀东抗日武装合编为冀热察挺进军,萧克任司令员,司令部设在斋堂马栏村,抗日根据地扩大到永定河以北乃至昌平西部地区。为便于工作,宛平县扩建为昌(平)宛(平)联合县建制,杜存训任县委书记、焦若愚任县长。1941年,为加强永定河以北的工作,以清水河和永定河为界,重划昌宛县行政区,并组建了昌宛县佐公署。1942年12月,平西抗日根据地进一步扩大,为统一领导平西的抗日斗争,冀北办事处决定撤销昌宛联合县建制,改设昌(平)宛(平)房(山)联合县。1944年9月30日,晋察冀边区行政委员会决定,撤销昌宛房联合县建制,恢复宛平县抗日民主政府独立建制,王天瑞任宛平县长。1945年8月,宛平县抗日民主政府改建为宛平县民主政府。

1948年12月,平西宛平县全境解放,门城地区单独建制,并划归北平市管辖;昌宛县撤销,原属宛平县的永定河北地区回归宛平县管辖。1949年10月,改称宛平县人民政府(隶属河北省),行政区区划稍有变化,机关移驻西桃园村。1952年9月,为了迎接大规模的经济建设,经中央政府政务院、华北行政委员会批准,宛平县建制撤销,原河北省宛平县全部、房山县的两个区和良乡县的大灰厂划归北京市,与原十六区合并,更名为北京市京西矿区,辖八区一镇、276个行政村,总人口为200971人,土地294154亩,总面积为2139平方公里,山区占95.3%。1958年5月,京西矿区建制撤销,门头沟区人民委员会建立,机构和人员大部分并入门头沟区人民委员会。

1952年,宛平县撤销时机关驻地——西桃园村旧址

宛平县抗日民主政府是抗日烽火中诞生的京郊第一个人民政权,在民族存亡的危难时刻点燃了平西抗日之火,带给百万民众希望的曙光。在抗日民主政府的坚强领导下,宛平成为平西抗日根据地的中心,我党领导的京郊抗日斗争一直以这里为稳固的后方和战略支点。这里成为八路军第4纵队、八路军冀热察挺进军诞生之地,是冀热察区党委、冀热察军政委员会、挺进军司令部等党政军领导机关驻地,有60多位开国将军在这里战斗过。

抗日民主政府深入细致开展根据地建设,使宛平成为对敌斗争的坚固桥头堡。1939年创立的妙峰山平西情报联络站及其交通线,是抗日根据地与平津等方面联系、人员往来的重要通道,林迈可等国际友人、众多优秀分子、大量稀缺物资通过这里到达根据地,大量重要情报通过这里发往或送达根据地,在对敌斗争中发挥了重要作用。

宛平人民为民族独立、人民解放作出了重大牺牲。抗战期间,全县185个村,有142个村18350间房子被侵略者烧毁。沿河城2000间房在半月中被烧3次,一个偌大的村子最后只剩90间房。黄安坨20天内被烧7次;柏峪村共烧19次。

抗战期间,这里有3946名优秀青年参加了人民子弟兵,八路军第4纵队每5人中便有1人是斋堂川人;挺进军七团、九团、十团均为斋堂川子弟兵团。其中,820多名子弟兵和干部为国捐躯,850多名子弟兵因为战争致残。有1476名优秀分子参加抗日工作,为整个平西输送了大批干部。

1946年7月7日,为纪念抗战胜利一周年,宛平县县长傅万睦及全体人民为纪念抗战为国牺牲的烈士,在东斋堂村斋堂中学院内建立“宛平县人民八年抗战为国牺牲烈士纪念碑”。纪念碑上铭刻着宛平县98个村467位烈士的姓名及出生地。宛平县党、政、军、民各界万余人参加了庄严肃穆的揭幕仪式。自此,每值清明、“七七”均举行祭悼。

宛平县人民八年抗战为国牺牲烈士纪念碑

宛平县的历史与门头沟区历史有着不可分割的历史渊源,也是北京市抗战史的重要组成部分。红色宛平的历史充分证明:中国共产党的领导是历史的选择、人民的选择,是引领中华民族胜利前进的旗帜。

编辑/马晓晴