近日,美国《科学》期刊发文指出,猛犸象等生物灭绝或与早期人类活动有关。

对于猛犸象和乳齿象灭绝的主因是人类捕猎还是气候变化,科学界一直存在争议。此次研究人员用人工智能技术对化石记录进行建模分析后指出,距今约180万年前,早期原始人类出现后,长鼻目物种的灭绝率提升了5倍;而现代人的祖先智人出现后,长鼻目物种的灭绝率更是飙升17倍。自早期人类和智人出现后,共有大约27种长鼻目物种灭绝。研究人员指出,人类狩猎活动或许就是猛犸象灭绝的主要原因之一。除猛犸象之外,长鼻目物种的灭绝也与人类活动有关。

为了生存,早期人类不得不狩猎为生。在茹毛饮血的过程中,逐渐发现了用火烹制食物的妙用,也由此点燃了人类文明的火种。可以说,饮食文化是人类最早发展出的文化类型之一。在漫长的地球历史上,人类的繁衍与文明的壮大,是否真的造成了其他物种的消逝与绝灭?我们又该如何平衡口腹之欲与保护地球生物多样性之间的矛盾?

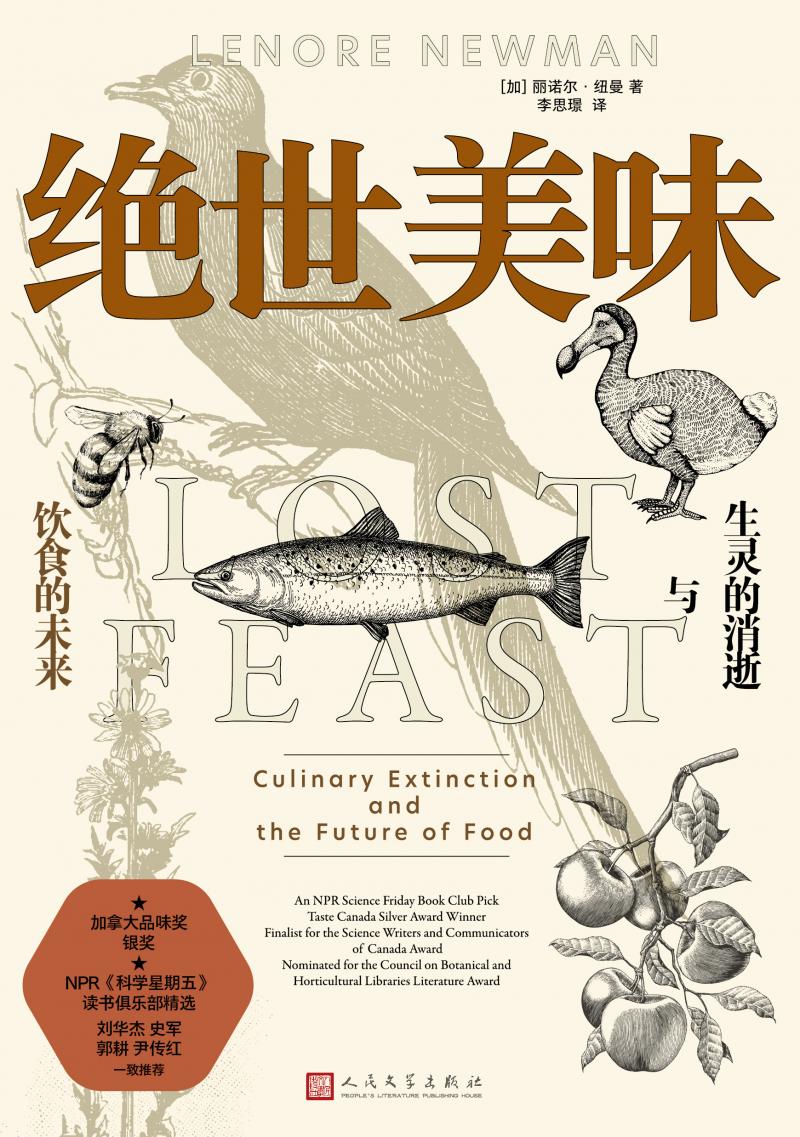

人民文学出版社近日出版的《绝世美味:生灵的消逝与饮食的未来》一书探讨了这一话题。作者丽诺尔·纽曼是加拿大著名饮食地理学家,她在调查走访中发现,从旧石器时代的猛犸象,到上世纪灭绝的渡渡鸟;从古罗马时代的罗盘草,到一百年前才灭绝的旅鸽……在人类持续的消耗下,每个世纪都有一种食物灭绝。

《绝世美味:生灵的消逝与饮食的未来》作者:[加]丽诺尔·纽曼;译者:李思璟;出版社:人民文学出版社

一种食物消失了,一种文化也会随之消失

200年前,位于纽约威廉街23号的德尔莫尼科餐厅门庭若市。打扮入时的上流社会男女慕名而来,只为品尝名厨兰霍菲尔著名的旅鸽料理。

兰霍菲尔用卷心菜和芜菁来慢炖旅鸽,配上牛犊胸腺、火腿和蘑菇做成的丝绒酱,浇在炸洋蓟上。心情一般的时候,他会用煎旅鸽配培根,放在米饭上。为了一顿精致的大餐,他会把十几只塞满火腿和松露的旅鸽摆在黄金或水晶架上,再饰之以稀有水果。“女猎手风味”是把面包屑和帕尔马干酪包裹在旅鸽上,配松露和蘑菇。“君主风味”则是用猪肉、蔬菜配菜和鸡冠炖旅鸽,调味用一种南方风味香料,再配上小龙虾和鹅肝。对于那些喜欢清淡食物的人,他会把旅鸽与培根、飞行员饼干(也就是压缩饼干)一起文火煨熟,在鸽子里塞上鸡蛋和猪肉馅,放在一层萝卜和豌豆上,或直接在鸽子胸脯里塞上小龙虾肉碎。在一些隆重的场合,旅鸽配橄榄菜要把配菜搭成一座小塔,这样才能突显鸽肉的主菜地位。但他最著名的一道菜其实是最简单的:用猪油煎旅鸽,放在一层豌豆上。

据说,兰霍菲尔留下了19世纪最伟大的饮食巨著《美食家》(The Epicurean),书中收录了最优秀的旅鸽食谱集。那时的他无论如何也不曾想到,这门绝佳手艺在一百年后将成屠龙之技。

随着欧洲人在北美洲的不断发展,对旅鸽捕猎规模也在不断扩大,他们对飞过头顶的鸽群大肆射击,用尖棍、网等工具直接捕猎低空掠过的鸽群,而特制的陷阱加上诱饵,更是可以一次就捕获到成千上万只旅鸽……尽管在此期间有人呼吁保护旅鸽,但却没有引起人们的注意,因为当时的人们普遍认为,这种鸟类实在是太多了,根本就不需要保护。

1914年9月1日中午,美国辛辛那提动物园的鸽舍中,有一只名叫“玛莎”的鸟儿一动不动地望着天空,在大约一小时后,它永远地停止了呼吸。它是地球上最后一只旅鸽。随着玛莎的死亡,这个曾拥有50亿只同伴的庞大种群宣告灭绝。

在漫长的人类文明史上,旅鸽的灭绝并非孤例。从公元前7世纪,被古罗马人奉为至宝的神秘香草罗盘草,到大航海时代被水手们疯狂捕食并用作燃料的渡渡鸟、大海雀,再到如今欧洲人餐桌上的树蛙……

想象一下,我们餐桌上的美味佳肴开始一个接一个地消失。独特的食物塑造着各式各样与众不同的文化,但随着我们司空见惯的食物一个接一个地从餐桌上消失,与之相关的知识和文化也一同消失了。

这就是“绝世美味”的悖论:过往的一次次物种灾难直接或间接灭绝于饮食,即使我们身处一个食物比以往更便宜、更多样化、更容易获得的时代,物种灭绝的幽灵仍然从根本上威胁着人类的饮食方式。

“美食版”《寂静的春天》,也是文字版“世界美食纪录片”

怀着这样挽歌式的心情,本书作者丽诺尔·纽曼踏上了探寻“绝世美味”之旅,在全球各地探访已经灭绝、或濒临灭绝的食物物种。在探访过程中也有不少“意外收获”,她与各种流传千年、保存至今的“美食活化石”不期而遇。

在夏威夷群岛,纽曼品尝了一种当地原住民的“忘忧水”——卡瓦醉椒。这种植物的根部要生长至少四年后才能被采收。人们将卡瓦醉椒根捣成湿糊状,等汁水渗出,支撑的饮料被放在一个大的公共容器中。每一份饮料都用椰子壳盛着,人们几口就能喝完。据纽曼说,这是一种“有脏水味道的辣味饮料”,而上好的卡瓦醉椒水则“干净又辛辣”,具有提神和放松的功效。当年,人们喝着卡瓦醉椒水开会,政治会谈中也少不了它的身影。

她和另一位地理学家好友丹还复原了欧洲古老“灌胃”技术制作的美食——特大啃。“灌胃”技术起源于中世纪,是将一种动物的肉塞进另一种动物体内。在研究了古老的饮食文献后,纽曼和丹烹制的这道“特大啃”堪称“烹饪奇观”:他们将去骨的鸡肉塞入去骨鸭中,再将整只鸭子塞入去骨的火鸡中烤制。这三只“连环套”似的动物紧紧包裹在一起,看起来像一只“气势磅礴的肉足球”。鸭脂融化后渗入火鸡肉和鸡肉中,让这道菜格外丰醇。

纽曼的足迹遍布世界各地,她在书中还介绍了用冰岛本地牛制作的冰岛优格,加拿大本地餐厅的腌云杉叶尖,用特殊品种的梨做成的法式甜点梨海琳,克利夫兰菜市场中淋着辣味番茄酱和冒泡奶酪的比萨贝果……

诚如作者所说,“烹饪是一种语言,每一种语言都是一种看待世界的独特方式。烹饪艺术将生态与文化融合在一起,讲述着人类的故事。”

未来的人类餐桌会被“科技狠活”填满吗?

在缅怀消逝的“绝世美味”、记录现存的“美食活化石”之外,本书也探讨了另一重要议题:在物种多样性锐减的今天,未来人类的饮食将走向何方?

在书中,作者记录了当下人们做出的两种努力。一类人致力于复育已经消逝的灭绝生灵,为复活原牛、猛犸象而努力。还有人将细胞农业贯彻到底,以高科技手段培育养在大桶中的“人造肉”。

纽曼和两位好友做了一次“人造汉堡肉饼”大调研。在温哥华一家杂货店的冷冻区,他们发现了一种名为“别样汉堡”的人造肉食品。这种人造肉用植物脂肪代替动物脂肪,用甜菜和酵母模仿肉的味道。当这种“素食肉饼”被放进锅里的时候,椰子油的油脂开始液化,空气中弥漫着牛肉的香气。另一种叫作“不可能汉堡”的人造肉汉堡更到了几可乱真的地步。这种汉堡肉饼中含有“植物版”血红素,也就是豆血红蛋白,添加了这种“肉味调味剂”之后,这些人造汉堡肉饼甚至能模拟出油煎时的滋滋声,渗出的鲜红“血液”。据纽曼的说法,这几种“人造肉饼”的口感与真肉相差无几,甚至到了令素食者不安的程度。

人造肉和它背后的细胞农业,会为未来人类饮食打开了一扇新的视窗吗?作者认为,人造肉的崛起并不意味着肉制品会被彻底取代,但为人类社会指出了一种可能的发展方向:如果部分饮食消费转向了人造肉制品和细胞农业,那就有可能从根本上重塑食品体系和地球面貌。

蕾切尔·卡森在《寂静的春天》中传达出这样一种观点:大自然为这个世界带来了多样性,人类却热衷于消减与破坏。人类对“绝世美味”的追求和保护生物多样性之间本身就是一种悖论。如何在满足口腹之欲与保护生物多样性之间达到平衡?纽曼以平和而幽默的笔调传递出一种“侘寂”的态度:已经发生的绝灭与丧失无可挽回,与其留恋哀叹,不如把目光投向现在与未来:你吃什么,不吃什么,可以决定这个世界。

书摘:

第一章 罗盘草

首先上桌的是黄油,量多到不可思议,上面的小粒脂肪晶莹剔透。黄油被搅打成几近泡沫的状态,点缀着新鲜的碎香料。还有面包,但它只是配角。餐盘大小的黑色熔岩石板右边,松散地堆着黑麦面包,看起来很诱人。左边是圣诞橙子那么大的黄油堆,懒洋洋地躺在温暖的石板上,正在慢慢融化。餐厅墙壁和窗外蓝汪汪、热腾腾的泳池边也装饰着同样的熔岩石板。从此处到飘着雪花的雷克雅未克,这石头好像在跟我们捉迷藏似的。我的目光落在窗外飘落的雪花和那些在碧波中嬉戏的高大金发男女身上。有人在石头上休息,有人漂在火山环抱下的泳池里。我在那里消磨了一上午,也许等吃过饭消化一会儿,我还会再回来。但现在,我面前有了黄油。

我又从石板上拿起一片面包,在上面随意涂了些黄油。新鲜的香料长着细叶和嫩枝,散发出夏日山顶的气息,但我认不出它是什么。我想起祖母喜欢黄油。像所有孤独的食客一样,我的思绪漫无边际地发散。想必祖母也会称赞这顿大餐吧。我坐下来,慢慢咬了一口面包,品味着它的味道和口感。午餐有各种菜式,但我可能会吃掉一整块美味的黄油。几天以来的压力、大雪和寒意都随之慢慢消融。

我来冰岛是为了研究苦寒地区的食物,有在纽芬兰实地考察时的大量笔记作为对照,里面满是关于鳕鱼舌、周日晚餐吃的咸猪肉和海豹鳍肉派的故事。现在我在世界北部边缘的另一座岛屿,这里到处都是友善的人、整洁的房屋和有趣的菜肴。我刚逃离伦敦12月阴冷沉闷的天气,下一站是同样阴冷沉闷的温哥华,冰岛刚好位于这两站之间。坐在希思罗机场的飞机上,我为将要结交新朋友、看到新事物而兴奋不已。

当然,美味的食物也让我兴致盎然。然而飞机一降落,我的乐观情绪就不见了踪影。暮色褪去,大雪纷飞,机场巴士在黑暗中摇摇摆摆。夜色中,那些整齐得有些不可思议的小屋几乎没法用肉眼看清。但这一切似乎与我身边那位兴致勃勃的老人无关。他很乐意对我滔滔不绝地谈起自己作为极光科学家,在苏格兰北部做研究时的喜悦与挣扎。和每个上了年纪的人一样,因为有人对他说的话感兴趣,他的兴奋溢于言表。他的家乡有足够长的黑夜可供观测,但那里的天气太阴沉了。于是他花了大量时间待在西伯利亚和冰岛,为有钱的游客做极光之旅的向导,顺便完成研究工作。我看向窗外,对他能否成功颇为怀疑。我甚至看不清天空和森林的交接处。风开始猛烈地摇晃公交车,我看到司机绷紧了手臂。

在偶尔闪过的路灯灯光下,他的指节格外苍白。极光科学家皱起眉头看着窗外的雪,耸了耸肩。

“别担心,天会放晴的。风暴之后就会风平浪静。”

“整晚看极光,不会觉得冷吗?”

“只是干冷。你几乎不会注意到。”

“我是来研究食物的。”

“那你来对地方了。这里有各种鱼和乳制品。不过别吃鲨鱼肉。”

他沉默了一会儿,转头注视着窗外的黑暗。巴士在马路上急速打滑,司机用悠扬的语调咒骂起来。我缩进大衣里,希望酒店有客房服务,最好还有桑拿房。

*

在冰岛,有趣的食物随处可见。我在大雪和黑暗中与餐厅老板交谈,在大雪和黑暗中参观温室,在大雪和黑暗中与眸色冰冷的渔夫聊天,旁边是一片令人生畏的海洋,我根本不愿离开。

我喜欢这里。正午的太阳勉强在地平线上停留一会儿,便足以照亮冰封的港口对面的群山。我喜欢品尝一切可以尝到的东西,像饥饿的冬日幽灵一样在街上游荡。我吃了像雪花一样细腻新鲜的鱼肉。虽然被警告过,我还是咬了一口腌制鲨鱼肉,后悔了好几个小时 —— 它刺鼻的气息和味道一直阴魂不散、挥之不去。我品尝了地衣,吞下用火山热能种出的植物制作的沙拉,吃了在地上烤熟的面包。我还吃了许多冰岛优格 —— 一种用冰岛奶牛的奶制成的奶酪。个头矮小、数量稀少的冰岛奶牛于10世纪从挪威引入,如今已是这个苦寒之地的独特产物。目前只有3万头泌乳冰岛奶牛,负责满足所有冰岛人的早餐需求。这种奶牛很不寻常,皮毛有六种颜色的斑纹,像猫一样毛茸茸的。它们生长在沿海丰饶山谷中的700座小型农场里,以当地植被为食,与其他牛种隔绝了千年之久。与众不同的冰岛奶牛产出的奶蛋白质含量极高,脂肪含量极低 —— 这种差异也体现在人们可以用勺子直接品尝的黄油中。那位极光学家说得没错,冰岛的乳制品太美味了。这方水土上的人在鱼、牛、羊的恩惠下生存了几个世纪。

世界发现了冰岛,游客涌入雷克雅未克的街道。在痴迷于食物的世界里,冰岛优格的口感是如此丰富而美妙,已成为越来越稀罕的出口产品。而冰岛优格如此珍贵,冰岛奶牛不可能满足这种需求。一个可能的解决方案是让冰岛奶牛和挪威奶牛杂交,以提高每英亩的牛奶产量,但在这个过程中,纯种冰岛奶牛可能会因基因混合和被引入的疾病而灭绝。想让更多人了解熔岩石板上的神奇黄油,不让它演变成苍白的复制品,并没有真正的办法。这种黄油是几百年来的严酷环境、缓慢发展的饲养过程和专业制作工艺综合作用的结果。失去冰岛黄油和类似的食物,将是一种巨大的损失。

独特的食物让世界变得多样且充满乐趣,但它们正处于危险之中。丰富的食材塑造着各式各样与众不同的文化,但与此同时,它们正受到全球化、工业化和生态崩溃的威胁。有些食材变得越来越稀有、越来越昂贵,有些正濒临消亡,有些已经消亡了。

要理解这些威胁,你可以想象一场盛宴。可以是任何丰盛大餐:拉斯维加斯的自助餐、家庭假日晚餐、南太平洋的坑窑烧烤、印尼传统饭桌餐(供应若干小份菜的经典宴会,在特殊场合提供)。想象一下,这场盛宴上的菜式多到不可能一次全部吃完。除了大量隐性劳动,还有两件事值得注意:一是这场宴会提供的食物来自几十种甚至上百种动植物,宛如一座“美食动物园”。二是准备食物的过程中蕴含着大量饮食知识,这些知识是人们在种植、收获、加工和准备食物的过程中积累下来的,经过了一代代传承和完善。这么说吧,一场盛宴就像一本书,我们通过品尝来阅读这部美味之书。现在想象一下,美味佳肴开始一个接一个地消失。用来装饰华夫饼的树莓、感恩节火鸡要用到的鼠尾草、芋泥和炸香蕉 …… 都消失了。慢慢地,餐桌失去了乐趣与吸引力。随着每个物种的消失,与之相关的知识和文化也一同消失了。

这就是“绝世美味”的悖论。即使我们身处一个食物比以往更便宜、更多样化、更容易获得的时代,物种灭绝的幽灵仍然从根本上威胁着人类的饮食方式。事实上,这种情况已经发生了。

*

我又拿起一片面包,上面涂满了美妙的、或许正濒临消亡的黄油。外面的雪停了,天色渐暗,泛起清澈的钴色光泽。这家名叫“熔岩”的餐厅坐落在冰岛蓝潟湖温泉泳池旁,名字倒十分贴切。我在这里享受着安谧的时光,远离餐馆、渔港和新鲜口味的喧嚣。我在厚厚的雪地里跋涉了几个小时,被风吹弯了腰,皮肤皴裂、睫毛结冰,需要休息一下。漫无目的地漂在热气腾腾的泳池中,旁边是一家不错的高级餐厅,似乎是消磨一天的绝佳选择。泳池里的水是附近一家热电厂的副产品,当地人巧妙地把它变成了世界一流的水疗中心。泳池里甚至还有一间酒吧,冰岛人分发的腕带可以记录酒精摄入量,这样客人就不会因过度饮酒而溺水。熔岩餐厅的主厨英吉 · 弗里德里克松(Ingi Fridriksson)团队致力于彰显冰岛美食的魅力,这家餐厅也是世界上为数不多可以穿着浴袍上桌的高档餐厅之一。当然,这里还提供绝顶美味的面包和黄油。

黄油是一种古老的发明。人们挤牛奶时,乳脂以液体状态被分离到顶部,里面满是被细胞膜保护着的微小脂肪球。搅打乳脂时,空气混入其中,形成一种胶状物,即我们通常所说的生奶油。所有热衷此道的厨师都知道,生奶油进一步打发会形成一种新的物质:黄油。但大多数人不知道的是,打发的过程破坏了使脂肪保持悬浮状态的细胞膜,脂肪得以流动起来,才转化成了新的形式。

早在公元前6500年,人类就发现了这一点,古代陶器上留下的黄油残留物就是明证。公元前2500年,苏美尔人在石板上记录了如何用牛奶制备黄油,成为一本经久耐用的厚重说明书。在炎热的气候下,黄油很快就会变质,这促使人们发展出新的技术。罗马帝国时代,人们在黄油中加入盐,以延长其保质期。印度人发现,去除黄油中的固体可以产生一种保存时间更持久的物质 —— 酥油。在北欧和英国,黄油被装入桶中,储存在沼泽里。这样保存的黄油虽然会变酸变质,但在很长一段时间内仍可食用。直到现在,人们还能偶尔挖出几只被遗忘的木桶。

制作黄油是一项重要的饮食创新,它将牛奶这种保质期很短的物质变成了一种保存时间更长、更易运输的食品。我们喜欢黄油,喜欢它的味道和口感。它的味道丰富,给人以满足感。在美食的世界里,满足感是很重要的。我们需要食物来维持生命,而我们享受美食来愉悦身心。

我在冰岛隆冬的黑暗中徘徊。作为一名饮食地理学教授,这份工作融合了我对旅行和美食的热爱。当然,我在这里的生活也不只是热气腾腾的泳池和美味黄油。有时,我也不得不只身在艰苦环境中长期奔波。我坐过许许多多趟红眼航班,经历过胃部不适,也曾在陌生的酒店里靠整理笔记度过孤独的夜晚。但和真正热爱美食的人在一起时,这些麻烦显得微不足道。我和农民们交流,他们对新的作物品种赞不绝口;我等着厨师们下班,与他们一起分享彼此对做菜的回忆,讨论一场又一场关于美食的冒险;我遇到过全方位专研食物体系的美食作家,相互启发灵感。

近年来,热爱食物的人越来越感到忧心。受到洪水和干旱影响的农民与我讨论气候变化,也说起越来越难以预测的天气带来的挑战。渔夫们谈到物种数量下降和国际市场上无法预测的价格变化。在野外寻找食物的人告诉我,野生栖息地正在缩小,生态系统正在消失。当人们向我敞开厨房时,我仍然可以享受到不可思议的美味佳肴。但我有一种紧迫感,感到来日无多 —— 我们多样的食物体系正在受到威胁。

编辑/韩世容