24h在线,没日没夜解答各种问题

自然摄影师、自然博物旅行者郑洋记得特别清楚,1月26日他还在马来西亚山打根的小城里四处晃悠着拍片,那里清晨菜市场的鲜活鼎沸,夜晚层层红色灯笼映照下的户户人家传出笑语。在浓郁的过年气息里,他站在路边暗自许下新年愿望:今年能顺利去马赛马拉大草原拍摄出成系列的大型野生动物,还有就是自己打拼了五年的“博旅文化Nature Culture”再上一层楼。

对郑洋来说这些心愿并非只是空想,他拍了15年野生动物,是佳能十佳摄影师,后来又自主创业开办了公司,如今渐入佳境。这一切,源自他最初的梦想:探索未知的动植物世界,将自己童年最快乐时光赋予给如今学习压力爆棚的孩子和家长。

他没想到刚回到北京,疫情突然爆发,一切似乎都变了。考虑到客户的人身安全问题,他立刻决定取消所有寒假研学活动,迅速与博旅文化同事们成立了应对小组24h在线,没日没夜为客户解答各种问题,并联系地接方、航空公司处理退团事宜。团圆饭、拜年什么的根本也没那么重要了,为去正式场合而花重金置办的滑雪品牌SPYDER的高端羽绒服,即便有颜有酷,也没工夫穿。

郑洋坦言这次公司的损失特别大,“境外的研学活动最后好多费用全都退不出来,但博旅为大家承担了。” 还经常冒出个措手不及的小插曲,前几天公司养的那些用来做科普活动的动物,比如帕布拉奶蛇、蜘蛛等,都断粮了,市场关闭,朋友圈救助无解,没办法,他还得号召大家在家“满屋子抓蟑螂”,用来喂动物。

有一点没变,就是努力地生活。而且他更加确认的是,真正喜欢的才会把它做到底。他把所有线下的课程转成线上的,“踏踏实实做好我们的课程和旅行,把生态理念继续传播出去,这已经是我们的一种生活状态”。让他开心的是,这样的理念直观影响下,身边的家长和孩子们身上突显成效,“我们每天晚上做各种各样的云分享,包括和大家沟通时,他们的反馈给了我们特别大的支持与肯定,大家能在一起共同渡过难关,扛着走”。

在有了解的情况下,才能谈到去认知和保护

八零后郑洋出生在北京,他自言打小是玩虫子长大的,“小时候东四环那边都是野地,荒极了,捉蛐蛐,玩知了,逮蜻蜓,那就是我小时候的生活呀!”他记得见天把各种虫子带回家研究它们的习性,“我妈都疯了,洗衣服时候从我兜里掏出一堆蚯蚓。”直到现在他也依旧是以此为乐,“就从中得到特别大的愉悦感”。

上大学郑洋读的是园林园艺专业,但所有课程中他学得最好的,是病虫害防治。毕业不久他加入“绿镜头”——特别喜欢拍野生动物拍昆虫拍植物的一帮人,那时候他特别开心,基本上每个周末大家都出去,聚到北京周边一起玩。人以群分,他因工作而摄影,再由摄影而把自己的爱好和事业结合。“我现在身边的这些自然老师,对自然对野生都是从骨子里就喜欢,而且是追求一辈子的唯一爱好”。

郑洋长期专注拍摄野生动物,世界各地只要出现特殊的野生动物他都有兴趣去记录下它们,这种兴趣的实现有时简直“任性”:2015年那一年他去了六趟马来西亚。第一次去,就是单纯去拍婆罗洲特有的哺乳动物:婆罗洲猩猩。

疫情以来他感觉大家对野生动物多了关注,但是也发现人们对野生动物的理解真是千差万别,有些令人哭笑不得。他打开朋友圈开启科普模式,从专业自然摄影的角度说明对野生动物的界定:首先,这个定义应该是野生动物物种,是在自然环境中,无需人工辅助而独立生存的动物,才算作野生动物。家猫家狗跑丢了的可不算啊。当然这里面也包括为了增加野生动物的种群,人工繁育野生动物的后代而放归自然的。

作为野生动物摄影师,郑洋想把更多正确的野生动物的知识、图像,包括视频传导给大家,他认为在有了解的情况下,才能谈到去认知和保护。他连用两个“非常”强调野保面临的严峻,“现在还有杜绝不尽的杀害野生动物的事,包括出现各种各样的疫病,在没有正确认知的情况下,人们可能就会慌张,就会采用一些错误的方式来对待这些野生动物。这其实是非常麻烦的,如果这个世界上没有蝙蝠,那整个的生态系统就乱套了。过度的打药已经让我们整个城市的生态系统变得非常脆弱,物种变得非常单一,这些都是非常麻烦的事。”他有一个特别明显的感受,“当你去到特别好的热带雨林环境,基本上见不到城市里常见的这些虫子。因为特别好的热带雨林因为生态环境特别平衡的,生物多样性极佳,从底层分解者到顶级的掠食者,整个的生态链是健全的。”

不去接触野生动物,不去影响它的生活

蛇、蛙、蜥蜴、蝙蝠,甚至豹,这些令人恐惧的野生动物在郑洋镜头下,却呈现出软萌可爱的一面,他觉得对动物唯一的感情就是喜欢。他偏爱两栖爬行动物,比如说华莱士飞蛙以及各种特殊的蛙类。婆罗洲的密林留下他寻找这些神奇生物的足迹。他曾经在自斯里兰卡、印度、哥斯达黎加、马来西亚、泰国、北京、广西等地多次拍摄过蝙蝠。他认为大家需要对蝙蝠有全面科学的认识,不要因这次的病毒而去伤害它们。“它们约占世界哺乳动物种类20%以上,是自然界的重要组成部分”。

马来西亚、斯里兰卡分布着很多大型蝙蝠,“像世界上最大的印度狐蝠、吃水果的果蝠,每次去都能拍到,经常在电线杆子上就能够见到被电死的狐蝠”。狐蝠不怕光,即使在白天的时候它只要倒挂在树上就可以休息,而且是集群的,他印象特别深,斯里兰卡亚拉国家公园周边有一个提萨湖,湖边有几颗特别大的树,那个树的冠幅长度可以到50米,非常大。更刺激的是,他去拍摄的时候,这几棵树每棵树上都有几千只,那个场面相当壮观,有一次他刚对准镜头,就抓拍到一只正在“开车”的雄性蝙蝠。

拍摄野生动物时他有个不可触碰的安全红线,这个“安全”指的就是不能去接触野生动物,“不管是拍摄或者观察也好,你要跟它保持安全的距离,不能去影响它的生活”。因此他们在找一些比较密集的种群时,趁蝙蝠休息的时候,用长焦相机去拍摄。他去过很多个蝙蝠洞,包括现在世界上最大的单体溶洞——砂拉越的姆鲁山国家公园的鹿洞,里面生存着几十万只蝙蝠。但即便是进洞穴也不会去拍洞穴最深处的,为的就是不去长时间惊扰它们,尽量选择靠近洞口、有自然光的区域,然后向导手里拿一个手电用来补光,每次也都要遵守当地的拍摄规则和拍摄时间,“拍一次就五秒”。

让郑洋感慨的是,当地人和这些野生动物非常和谐的相处,他们都很尊重动物。他觉得所有的生态旅行都要有一定之规,包括当地国家公园的管理也都是有章可循,里面的规矩非常细致,作为游客也好作为,摄影师也好,无论什么人必须先去遵守这些规矩,保护自己,同时保护野生动物。“这么多年拍摄野生动物我没有出现过染病的问题,底线就是不去触碰。但是如果要去观察蝙蝠什么的还是建议最好戴个口罩”。

我选择的事,我能够坚持到底

城市生活对于喜欢自然界的郑洋来说甚至让他感到特别累赘。大把的时间搁在野外,他会特别开心,“在城市里憋着,我觉得连空气都很难受,感到特别压抑,一旦呼吸到丛林的空气,会觉得这就是我的空间。”

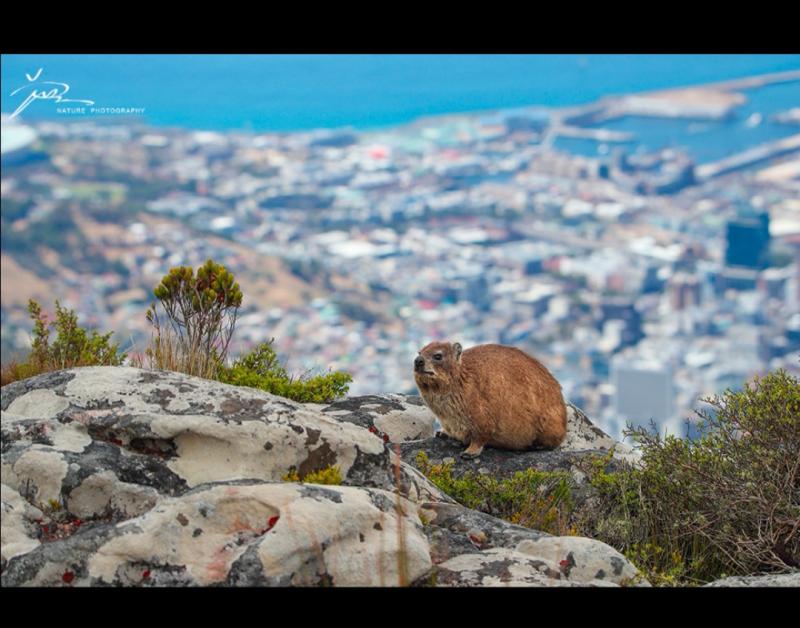

郑洋摄影作品

郑洋摄影作品

拍摄不是冒险,他也绝不会拿自己的生命开玩笑。制定一趟生态旅行需要精心筹划,得同时满足物种多、可见性强和不受干扰的条件。近距离观察自然物种时也有惊险时刻,有一次,他和队友在海南拍摄毒蛇越南烙铁头,由于太兴奋,贴得太近,被烙铁头进攻,咬到鏡头。那一口离他的手不到10厘米,他自我解嘲,“现在就没被蝎子咬过,没被蜈蚣咬过,没被蜘蛛咬过,剩下的就都全了。”

郑洋摄影作品

郑洋摄影作品

长年在野外拍摄,磕磕碰碰很正常,郑洋身上有各种伤,跳车的摔出去的,他打趣说“全是事故,也全是故事。”他印象最深的,有一次去海南拍摄,找到一个不为人知的越冬蝴蝶谷,他们去拍越冬的蝴蝶。到了那他背着30斤重的大相机包,坐着护林员的摩托车,往山里走。“上坡走着走着,因为我的相机包太重了,从摩托车上掉下来,直接就轱辘到底下去了,险些跌进溪流。”他爬起来直后怕,“幸亏相机包在后面垫了我的头一下,没直接磕大石头上。如果没那一下缓冲,我一下就得过去了,肯定就回不来了”。

郑洋摄影作品

郑洋摄影作品

郑洋是虫咬性过敏性皮炎的患者,最容易被各种虫子咬,而且咬了以后他的恢复期是别人的五倍到十倍,各种各样的抗过敏药常背在身上,即便如此,最令他激动的就是听到哪有有独特的野生动物。“没办法,这是我选择的事,我能够坚持到底,并且我愿意去做。”

供图/郑洋

文/北京青年报记者 李喆

编辑/雷若彤