当代社会学家费孝通说过,从基层上看去,中国社会是乡土性的。“乡”字始见于商代甲骨文,其字形像两个人面对着盛满食物的器皿,相向而食。这是它的本义,同“飨”,泛指聚餐。上古时期,同族之人往往相聚而食,由此引申出“乡邑”的含义。“土”字的基本意义,众所周知,就是指泥土。

那么,为什么中国社会的基础是乡土性的呢?中国自古是农业大国,有重农抑商的传统,城市化高速发展也是最近几十年的事情,我们现在的城市人口大部分来自于农村,于是民间常有“往上数三代都是农民”的大概率说法。

乡村题材一直是最重要的创作题材,它们被中国作家所书写,是理所当然的,肯定也将永远被书写。那么问题来了,在这个赛道上,怎么写才能让同类题材这棵枝繁叶茂的大树,避免长出千人一面的绿叶呢?怎么写才能开出更当代、更有创意的繁花呢?怎么写才能结出跨时间跃空间永不掉落的果实呢?

关于乡村题材的创作,可以源于生活的写实,也可以想象无数的可能性。捋一捋现代乡土文学的吉光片羽,我们读过沈从文的《边城》,读过孙犁的《白洋淀纪事》,读过萧红的莫言的残雪的一系列乡土作品……每一部别具匠心的创造,都在构建乡土文学别有洞天的新景象。

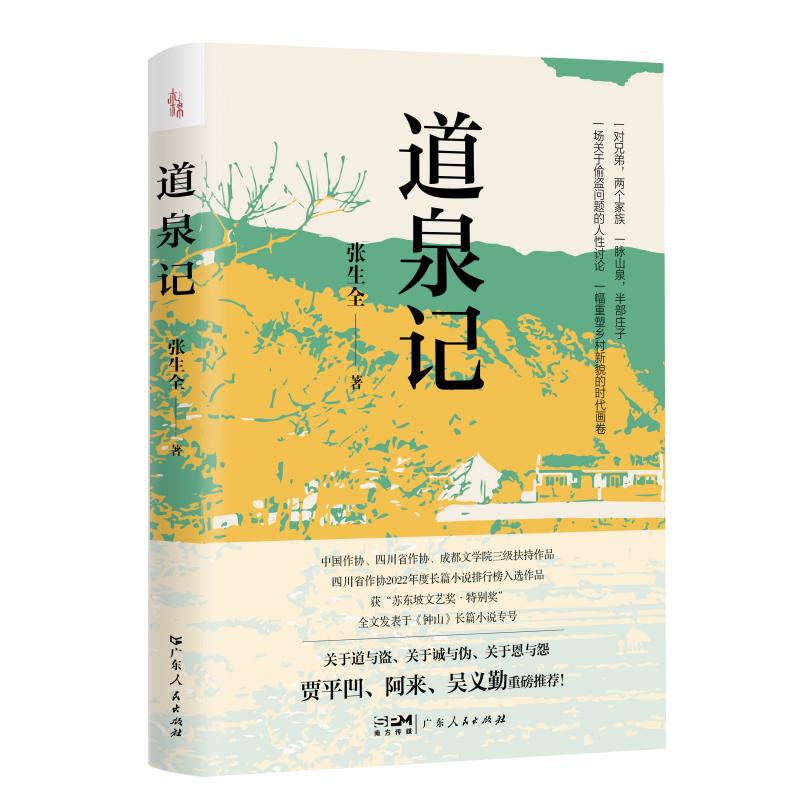

《道泉记》是我最近在读的一本长篇小说,是实力派作家张生全继《重返蜀山》之后的又一乡土叙事。《道泉记》讲述的是发生在道泉村土地上的故事,具有酽稠的蜀山乡味。故事打动我的是它的可想象性,可延伸性,还有一点神秘又魔幻的味道。小说以志家五兄妺和廉家三兄弟两个家族的纠葛为叙述主线,围绕人与土地的关系书写人物命运涟漪。文本非常形象地描绘了蜀山地域在现代改革开放进程中初始时刻的原生状态,结构布局精巧美妙,语言文字有叠浪堆花的艺术张力,可以说既好看又具感染力,时代感和可读性相得益彰。

传统意义上的乡村,诸如落后、保守和贫困问题,既可以放到历史积淀层面来思考传统文化根源,也可以放在礼俗视野内观照几代村人的生存与发展。作者开拓思路,找到一个很好的突破口——从缺乏团体道德的“偷盗”流弊,引发一脉山泉的流变,来解读一座村庄的社会变迁,通过神话传说、传统文化与年代环境的描写与烘托,表现使人服膺的礼俗秩序和独特的生活韵味,突出场景美和人性美,从而达到感人的艺术效果。

“偷盗”是小说的主题之一。道泉村,不单单是一个地名,而是有着隐喻所指的“盗泉”村,出自《后汉书·列女传》的“志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食”。文本中多次引用庄子的原文,出自《庄子·胠箧》。胠箧,意思是开箱偷窃。庄子在这篇文章里研究的是盗贼与知识的关系。在庄子的眼里,知识武装了强盗,盗窃了国政,圣人与大盗是近义词。正是因为世上有了圣人,所以才会出现大盗。品德败坏的无道者,只配做小偷,休想当大盗。大盗认为,盗亦有道。能猜测出房屋里储藏的财物这是圣明;进入屋里行窃时走在前面便是勇敢;撤退时主动断后,掩护弟兄,这是仗义;见机行事,知道事情能不能做,这是有智慧;分赃能做到均匀公平,这是仁爱。这五个方面不具备却能成为大盗的,天下从来没有过。

当然,作品中的庄子引文不止于《胠箧》,还有《天道》。庄子的引文,只是一个佐证。文化是我们的根,也是文学的源头。作者对作品的文化附着,有别出心裁的创见。他对“偷盗”有自己的理解,从外在的形式到内在的精神来看,文本的“道”与“盗”同音异构,道是客观事物最基本的义理和精神,化为人的仁、义、礼、智、信之心。追溯道泉村衰败的“盗”根只为达到“道”心惟胜,“盗”盛“道”衰,“道”立“盗”消,或者“盗”行中亦有“道”义存,这种文化思考的足迹,都可以在文本里找到对应的故事情节,全景突显“盗”行的拓展与绵延,“道”心的拯救与呼唤。

“乡村振兴”是小说的又一主题。作者扎根于道泉村庄,重返一代人乡村振兴的记忆,寻找乡土社会的生机和希望。小说铺设了三条具有发展性的乡村振兴道路,一是从土里长出光荣的历史——以志荣为代表的传统农民,专业侍候庄稼,成立互助组,带领村人通过勤劳获取物质生活保障。二是往山里开洞挖煤的经商开发——以廉把为代表的生意人,胆子大,头脑灵活,建无底洞煤炭厂,带领村人脱贫提升农民幸福感。三是将乡村文化优势更好转化为经济优势的破局——以志慧为代表的实业人物,组织“茶神节”活动,把荒茶岭做成了老庄茶园,打造通达四方、景美民乐的乡村新图景。

在书写乡村振兴的过程中,作者的笔力深入方方面面,不仅写农业生产、农村产业等经济方面,也写采石砌田坎的时候喊“抬工号子”,薅秧时节的“薅秧歌”,春官的说唱等,对民间优秀的文化遗产,有浓墨重彩的工笔描写。说到底,现代乡村建设更重要的是乡村的精神品质。推进乡村振兴,文化振兴具有主导性作用,农村思想道德建设才是乡村发展的生命之源,宛如“道泉”流淌。

一本书读完,《道泉记》的乡土味,郁郁葱葱。作者仿佛真的是在田间劳作过,亲历过各种农事,才能触摸和感知乡土生涯中最敏锐、最有质感的部分,写出如此鲜活,接地气的作品。作品语言形象、生动,散发出泥土的芬芳。字里行间蕴含着对俗语、地方话的本真追求和诗意解构,其审美理念符合人物性格和地域文化形象,与时代合拍带来视觉上的冲击力。这样一本用心凝结构筑起来的乡土小说,创造了一部在场、灵动和深刻的大地交响曲,成为一种富有生命的,复调的、和弦的、变奏的形式。

文/彭飒(眉山市东坡区作协主席,在报刊上发表诗文若干)

编辑/乔颖